“世界钨都”西华山的“前世”与“今生”

西华山,在大余县城西北9公里,因邬而闻名于世。

发轫

▲西华山钨矿厂部大门上方镶嵌着由原国务院副总理邹家华题写的“中国钨矿发现地”

1882年,以传教为名的大余(庾) 福音堂德国牧师邬利亨发现西华山钨矿,用500银元从西华山庆云寺住僧妙园和尚手中买下山权,以修建花园为名,私行开采,并偷偷运回德国发展军火工业。直到1908年,一名在南京西江优级学堂(前中央大学) 读书的大余籍学生,将西华山矿石带到该学堂化验室鉴定,才知道是含有稀有金属钨的矿石。清朝政府经与邬利亨多次交涉,才用1000银元赎回了山权正式开采。从此,揭开了“钨都"的光辉历史。

贡献

▲生产钨砂

钨是稀有金属,由于其耐高温、坚硬,是制造钨丝和弹头、炮管的重要原材料。无论是在革命战争年代还是在社会主义建设时期,西华山钨矿都作出巨大贡献。

在土地革命时期,西华山钨矿是红军在赣南重要的经费筹措地。时任中华苏维埃共和国银行行长的毛泽民在赣南专门成立了中华钨砂公司,为苏区筹措经费。

抗日战争时期,当时西华山钨矿正值国民政府官办时期,国民政府在赣州成立了资源委员会钨业管理处,从德国进口了干式磁选机,钨砂在一定程度上增强了国民政府的军事和经济实力,为坚持抗战起到了积极作用。

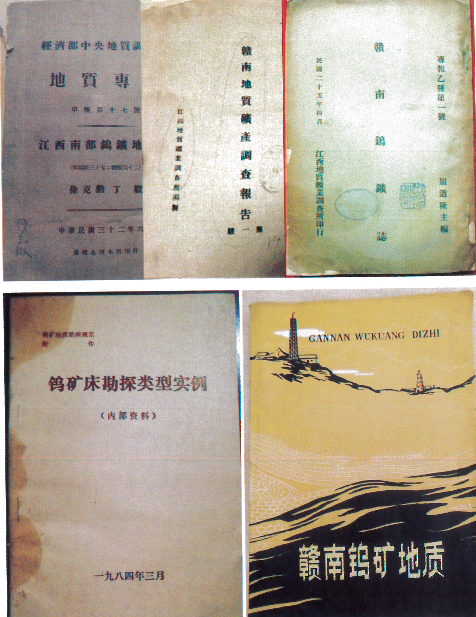

▲赣南钨矿档案文献资料

新中国成立前,钨矿先后经历了民采、官采等时期。1949年8月16日,大余县城解放,中国人民解放军33师的军代表接管了西华山工程处。

新中国成立后,西华山钨矿是新中国重点工业建设项目之一,是国家的重要矿产供给基地,1949年至2012年共产钨精矿1075591吨,为国民经济发展作出了巨大贡献。

芳华

“火红的朝霞,染红山川,二十里矿区,二十里风光。今日西华山,旧貌换新颜...... ”1978年,中央新闻纪录片厂到西华山拍摄纪录片,当年还上了新闻联播。纪录片中矿工们斗志昂扬,干劲冲天。

由于矿藏丰富,西华山钨矿是新中国成立后第一个“五年计划”,国家接受苏联援助的156个重点工业项目之一。上犹水电站是其供电配套工程,井巷开拓和选矿厂建设,由苏联进行设计并援助建设。苏联专家办公楼和宿舍至今保存完好。

▲苏联专家楼遗址

计划经济时期的西华山钨矿,无疑是大余县人民的宠儿。医院、学校、粮管所、派出所、税务所......钨矿俨然是一个小社会。当年矿工的工资高出地方工作人员许多,还有米、油、肉等各种福利,当时在姑娘中流行“嫁人就要嫁矿工”之说。厂区环境很好,地方上的学校还是土坯房时 ,子弟学校是窗明几净的楼房 ,师范院校毕业生都争着来子弟学校当老师。

▲工人村文化宫

1981年11月,第一次全国钨业科技大会在大余县西华山钨矿召开。时任国务院副总理方毅到会讲话,并题词“振兴钨业”。

积淀

辩证法告诉我们,世上任何事物都不能长盛不衰。西华山“芳华”的谢幕是从上世纪90年代初开始的。

1990年,国家从计划经济慢慢向市场经济过渡。1997年以后,西华山钨矿彻底放开开采权,顿时成就了很多的百万富翁,热闹的采砂大军蜂拥前往西华山豪取“黑金”,既有一夜暴富的,也有赔得精光的。

最终,钨矿由于矿山老化,矿产资源日渐枯竭,采选成本日渐升高,企业亏损严重,并于2002年破产转制,目前重组后隶属江钨集团的江西西华山钨业有限公司仍在生产。

▲厂部大楼

西华山矿部原本人声鼎沸宛如闹市,现今成为寂静的角落。只留下空荡荡的大楼、寂静的街道、废弃的机械、简陋的工棚......

但是,一个多世纪的开采历史,留下了体系完整、类型丰富的矿业遗迹。这些矿业遗迹具有丰富的历史文化内涵,是不可再生的宝贵资源,极具地方特色的矿业遗迹、遗址景观、钨矿历史景观和人文自然景观,构成了西华山钨矿特有的宝贵财富。

▲大余西华山钨矿国家级矿山公园鸟瞰图

2017年12月,百年钨矿迎来了两块国字号金字招牌: 全国首批工业遗址、国家级矿山公园。

焕彩

保护资源,节约能源,这是当今社会共同关注的主题。2017年,投资10.5亿元的西华山国家矿山公园建设正式启动,项目将打造以钨矿文化为主题的特色工业旅游,建设矿山博物馆、矿洞探秘、小火车旅游、地质科考、田园风光采摘、工艺品美食商业街等一批典型特色景点,成为大余县旅游的新地标。

百年西华实现华丽嬗变的同时,大余钨业也走出了历史低谷,浴火重生,迎来了新的辉煌。