河口古镇乡愁浓

河口古镇的自然山水、和人工河道、历史街区、传统民居、商宅店铺、会馆戏台、河岸码头、古桥亭阁等遗产古迹,记载了太多的历史过往,蕴含了大量的文化信息,承载了人们太多的爱恋乡愁。它有五大亮点。

一、河口古镇一条街:临河大街

河口古镇的第一大看点就是河口明清古街,铅山人叫临河大街。

河口古镇一条街 本人摄

河口古街沿信江南岸而建,从城东入口,经一堡街、二堡街至三堡街,纵贯东西,全长2500余米,是目前省内保存最完整最长最悠久的古街,街道以长条青石、麻石铺砌,青石板路上,满是独轮车碾出道道车辙,似乎还在诉说着古镇的旧时繁华。

临河大街的店屋一栋紧靠一栋,从东向西,连续建造,长而曲折的甬路蹬道和踏步坡、临水的门洞、幽深的弄堂、大大小小的码头、从垂直坡面石缝中挣扎出来的灌木藤条,增添了江岸的活泼。临河而居的居民在高高的吊脚楼上,凭栏远眺,可一览“舟楫夜泊,绕岸灯辉,市井晨炊,沿江雾布”的商埠胜景。

河口古镇的建筑规模宏大,布局紧凑,装饰华美,用料精良,一幢幢的古宅外观简朴,清水砖墙或粉白高墙,将全宅封闭。正立面上唯一重点装饰的地方就是大门,门罩多用木雕拼镶,或用磨砖雕镂,石料琢刻成柱、枋、斗拱、檐椽等仿木构件装配。屋子内部的月梁、梁头、瓜柱平盘底、叉手、替木、斗拱等均有精美雕饰。

河口古镇“吉生祥”药店 本人摄

两旁层楼蜿蜒,鳞次栉比,古老而典雅。纸号、茶号、布店、药铺、酒家、书局、银楼等商铺和手工作坊等,约300余家。铺面额枋上的老字号印记依稀可辨。这些建筑虽经沧桑岁月,但仍保持原貌,且不同年代风格迥异。房屋多为砖木结构,彼此以封火墙分隔。每座房屋均有多进,进深幽长。一进为店铺、作坊,二进为居室、栈房。窗台、楼廊与隔扇等多饰以精美的石雕、木雕和彩画,极具艺术欣赏价值。

百年药店“金利合”建于1881年(清光绪七年),位于二堡街和郑家街口,砖石结构,面宽3间,上下两层共8根石柱,柱面镌刻联语,表明了它的经营项目和宗旨。青石额匾“金利合”嵌入二层正中,边框镂雕。上方又嵌入一块直径约3尺的圆形镂雕,是店徽。无论联语还是匾文,都以真金贴饰。整个立面雕饰繁复,都是一些象征健康长寿的人物、动物和植物的图案。

河口古镇百年老店“金利合” 本人摄

“金利合”以青砖青石之本色衬托金漆大字,加上石雕精细,书法老道,整个色调格外突出又和谐统一,显富贵气息。这间老店的店堂为封闭式,紧接砖立面的房顶开有一排开窗,木构二楼又向内退缩数尺,故店堂内部采光良好,并给人高大舒适的感觉。

金利合两边的店面均为砖木结构,且以红色暖调油漆为主。东边的“陈隆兴”布号以木结构为主。其铺面装素木板门,可完全卸下,店堂敞开。正立面、二层临街挑出楼廊式阳台。栏杆、枋梁、花板等所有木构件都有精致的雕饰。一进、二进装置斗光采光,两进的二楼形成回廊式楼道。这座砖木建筑内外雕饰和结构,精美巧妙。

河口镇的民居,布局巧妙,装饰华丽,既荟萃了江南明清建筑的风格,又凸显了中国建筑独特的布局理念和装饰方法。

二、蜿蜒静静“惠济河”

1、“惠济河”是十分重要的文化遗产

河口的第二个亮点是惠济河又叫惠济渠[1],是1527(明嘉靖六年),明代首辅费宏和他的从弟费寀两人致仕归故里,亲自出资、并主持集资、凿成的一条人工渠道,费宏因势利导,先是加宽加深河道,在王家弄筑坝拦河,抬高上游水位,同时开挖渠道,然后引来铅山河之水流入新开通的渠道。从而不仅恢复了河道两岸农田的灌溉,使原来的滩涂地成为沃野良田,同时,还让铅山河注入信江的“入水口”东移,从而使商口集散的码头和人口集聚的市镇也随之东移,从养育了河口镇区,方便了居民生活和商贸。1529年,这条河渠峻工,命名为“惠济河”,取“惠民济世,福泽乡里”之义,故又称“福惠河”,水头之地也因河得名“福惠乡”。同时,费宏根据铅山河入水口东移的情况,提议改“沙湾”为“河口”,这就是河口镇的开始。

因此,“惠济河”这一人工渠道不仅是一个水利工程,还是一项城建工程。试想在这样一个历史名镇里,竟然有一个500年前的由一个历史名人修建的市政工程,它是这个历史名镇中的一笔丰厚而珍贵的文化遗产。

惠济河全长4700米,号称“十里长渠”,在镇区内的长度为2000米,河道最宽处在“武威第”,19.7米,最窄处在“小河沿”,3.5米,“罗家桥”16.9米。

惠济河里的福惠桥

俗说话:“恶水为直水,善水为曲水”,曲水又叫“冠带水”,而惠济河就是这样的善水,从施工的角度看,惠济河可以有更多走向,而费宏和铅山县令等特意把此河修得形似北斗星,成为“金戽斗”。这样,惠济河郊引铅山河水到城西南郊入城,又从城西南弯弯曲曲向东北穿城而过,于二堡街中段注入信江。“曲折十余里,萦绕河口,自二堡大街出,会信江,可通小舟,容水石碓,居民利之矣。”

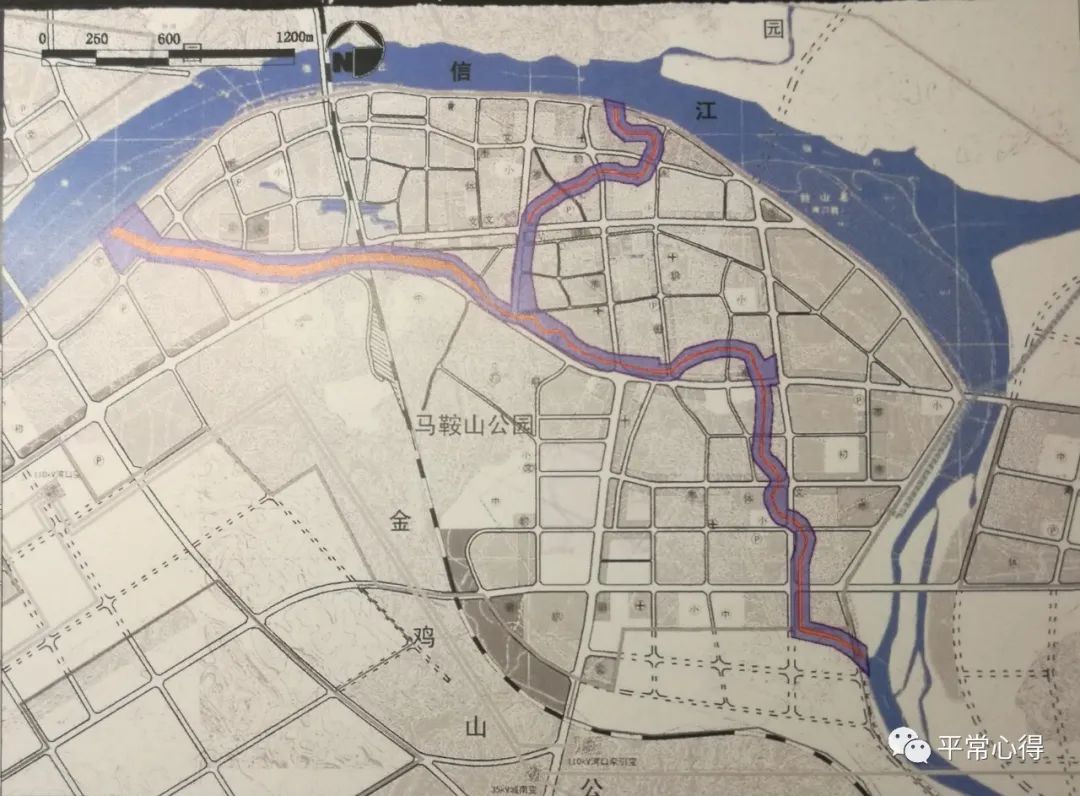

河口古镇镇区和惠济河、信江

从地图来看,这条穿镇而过的惠济河,从王家弄村汲取铅山河水,由南奔北,一路弧奔罗家桥处折东向,到万寿宫遗址处东折北向,流到小河沿处又北折西向,接近二堡大桥口处又西折北向,流入信江。河口人十分热爱惠济河,认为这个“金戽斗”聚财,南水北注,迎东纳西,穿镇而过,所谓:“南北金戽斗,九曲十八扭,渠通坐地旺,日日金三斗。”认为这条人工河渠特意修得弯弯曲曲,就是以环抱之势来藏风聚气,她给河口镇带来了财富。的确,河口镇在那以后的明清两代,内得惠济河之助,外得信江水运之利,四海通商,八方聚财,确实是富裕起来了,成为江西四大名镇、八省码头等,保持了河口古镇数百年的繁荣昌盛。

2、惠济河上的平梁桥

河口镇石梁桥,又称平桥、板桥。 本人摄

惠济河贯通全城,千回百转,河上建有30多座大小不同的石桥,堤岸,小舟,石碓,宅第,风貌古朴,岁月依然。惠济河开凿以来,陆续盖有古桥30多座,均是石结构的平梁桥,俗称“板桥”,在河口镇这样的商埠城市,这种形制的桥方便独轮车和平车搬运货物。现今河口镇内从油麻滩桥开始算,仅存10座古桥。

河口古镇除了惠济河上的石桥外,在信江上还有座浮桥连接古镇和北岸。站在河口古镇,遥望信江北岸,九狮山石质山体凹凸曲折,宛如九只雄狮盘踞江岸。山下江水滔滔西流,深不可测,传说自此可达龙宫,故在九狮山的主峰下,镌刻着“龙门第一关”大字。九狮山主峰下,九狮河与信江汇合的峭壁处,有明代佛寺天乳寺依山岩而建,寺旁有一天然石池,池水澄碧,四季不涸,因酷似天乳,故池上摩崖石刻“天乳池”三字,笔力遒劲,相传为康熙所书。

横亘两岸的浮桥,建于1908年(清光绪三十四年),全长187米,宽4米,用粗壮的铁链连接42只木船而成,蔚为壮观。

3、河口石桥的守护神“石公鸡”

福惠桥的石公鸡,在五福弄弄尾。 本人摄

河口的古桥视水面宽窄有单墩和双墩,其中有11个桥墩的分水石上端雕饰有“石公鸡”,俗称“鸡公头”。如果算上被毁的油麻滩桥、龙洒桥、以及油麻滩桥与罗家桥之间的矮板桥,共有14只石公鸡。这些石公鸡以雄健神态,平视之姿,警盯上游河面,似防妖魅,呈北斗星之势守卫河口古镇。

罗家桥,单墩双拱石梁桥,公鸡翘首守卫着河口镇,目前幸存。之所以没有鸡冠,这是暖心设计,防止鸡冠尖角伤着嬉水的孩童。刘军摄

在河口古镇,人们认为石公鸡是河口镇的守护神。古人在大河大江边多立铜牛石牛以镇水患,在小河小渠的桥墩上多饰无冠公鸡以驱邪魅。因为小河小渠,不虞水患,但防“五毒”。古人将看不见摸不着的瘟疫病毒细菌归罪于蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎和蟾蜍这五毒,认为五毒是令人恐惧的鬼祟,随水而兴,毒害人身。人们又发现公鸡不惧五毒又驱阴祟,公鸡鸣而日出,为阳亢之物,最能驱镇阴邪鬼祟,所以道士驱邪,常用公鸡血作法。于是每逢端午,家家户户张贴“公鸡镇五毒图”;公鸡为阳,水为阴,酉金生水,以公鸡墩入水,祈愿合阴抱阳、阴阳互济、生生不息;且公鸡有君子五德之风,对人有教化意义。所以,河口古镇的桥墩上就雕饰公鸡,一镇五毒驱鬼祟,二取阴阳和顺之意,三有教化作用,以公鸡的神力来保地方百姓安康太平和文明教化。

这就是河口镇内古桥墩上石公鸡的来由,也是它成为河口镇守护神的原因。

凡溪桥,石鸡首被凿的断面清晰可见。刘军摄

凡溪桥,石鸡首被凿的断面清晰可见。刘军摄

令人惋惜的是,全河口镇惠济河古桥墩上的十几个石公鸡头,现在只剩下罗家桥、福惠桥两只完整的鸡桥墩,希望能妥善修复和维护好现有的鸡形墩。

油麻滩桥与罗家桥之间还有一座矮板桥,桥墩有鸡公头一个,今不存。

三、河口古镇何止是“九弄十三街”

现在,“河口古镇一条街”的名气很大。人们旅游常把河口古镇叫成“河口明清古街”,文物部门行文的名称是“铅山县河口镇临河古街道”。其实这是不准确的。

河口古镇远不只一条街。

那么,有人会说:对,河口古镇有九弄十三街。

这还是不对,“街”倒是“十三街”:一堡街、二堡街、三堡街、棋盘街、半边街、郑家街、火爆街、旗杆街、工字街、一字街、天星街、永庆街、新街等。“弄”则不只“九弄”,至少就有:严家弄、周家弄、戴家弄、郭家弄、十字弄、小桥弄、石家弄、石狗弄、油篓弄、桃花弄、挑水弄、新弄、旧弄、五福弄、金家弄等。此外还有:黄公里、五云第、巴公里、典当边、官山沿、金塘沿、花园背、方家楼、三角地、牛皮厂、石牌弯、油麻摊、小河沿等街弄。你看,这就有28条街弄,何止是“九弄十三街”!?

可惜的是,现在人们介绍河口镇的时候,多半只讲临河一条街,很少谈九弄十三街,更少谈惠济河、及其它与九弄十三街、信江一道构成的河口古镇的城市格局与肌理。

河口古镇的街巷里弄与信江、惠济河的关系图

河口古镇就是信江、惠济河为两骨架,以一江一河之间的纵横交错的街巷支撑起一片历史古镇,它以临河大街为中轴线,北侧的巷弄往北,通向信江;南侧的巷弄往南,通往九弄十三街及其他街弄、以及惠济河(小河沿)。

四、河口的码头

河口古镇从一堡头到三堡尾依次排开,有10多个码头,每处码头都有巷弄与临河大街相通,这些码头或以巷弄名命名,或借用码头附近建筑物的名称。

河口沿江的码头中,“十大码头”最著名:

1)“青石埠码头”,停靠建昌、余江人船只,约有百艘以上,多半装运粮食和瓷器。

2)“小桥弄码头”,又叫贵溪码头,是贵溪、鹰潭运石灰、瓦罐、粮食和杂货船只的停泊点。这些船只较大,称罗仓子船,有一百多只。

3)“万载码头”,是万载梭子大船的专用码头。它们上半年运销箬皮、木炭,下半年运销花炮,每年约有四、五十只。

4)“肖公庙码头”是运输毛竹的主要码头,经营此业的全是抚州人,又称抚州码头。

5)“福星码头”是专门停靠快船的码头,每年有上百只快船停泊,铅山的纸张、药材、土产就从这里上船运往南昌、汉口等地。

6)“巴家码头”较大,停靠来往于河口与上饶之间的交通船只,每年约有二、三十只。它们当天开航上饶,次日返回河口。

7)“长洲帮码头”主要停靠运来河口销售的煤炭、石灰、纸张等。

8)“金家弄码头”是地方义渡的停靠点,停泊往来信江两岸的渡船。

9)“官埠头码头”建于明代,原为官船的专门码头,从这里上岸,就是“同知衙门”(俗称“二府堂”)。民国后改为临时靠船码头,多是陈坊、湖坊等山乡的小驳船在此停靠。

10)“蒋家码头”是北岸新滩丁、刘、詹、蒋四姓村民所乘交通船只的歇脚处。他们的船只叫吊脚船,无篷无帆,行驶轻便,当天来回。总之,河口的十大码头各有分工,各司其职。

此外,还有兴隆口、井边、鄱阳、余干等码头。

临河大街的北侧,即背向信江的店屋,它们的后进都是建筑在地形陡峭的信江岸上,迎水坡面砌麻石或红石,坡面几乎垂直。这些临河房屋依自然地形为房基,或凭空挑出,或以石柱、木柱支起,高筑临水楼台,俗称“吊脚楼”。

“河口”之名,也正因其是信江和几条河流的交汇口而得之。正因为信江与两岸流入的河流交汇,三江之水这里对冲,水的流速大大减缓,水量骤增,江面加宽,最宽处达200多米。尤为重要的是三江口的上游数公里处河道中有一片礁石零乱区域,此地俗称老虎滩,正是它的存在,限制了大船出入,扼制了上游码头的发展。

正是因为狮江这片水面和古镇这些码头的存在,河口才成为水流平缓、水深清澈的天然良港,成为闽浙赣的交通枢纽,成为中国东南商贸重镇和万里茶路第一镇。河口才能“货聚八闽川广,语杂两浙淮扬,舟楫夜泊,绕岸灯辉;市井晨饮,沿江雾布,斯镇胜事,实为巨观。”清代著名戏剧家、文学家、铅山本地人蒋士铨对他的家乡河口有诗描写:“舟车驰百货,茶楮走群商。扰扰三更梦,嘻嘻一市狂”。

五、河口的建筑形态

河口古镇的街道肌理、建筑形态,有章有法,体现了兼容并包的码头文化,整合了赣、浙、闽、皖各地风格,又自成河口自己的体系。

河口古镇的街道格局和规模一改唐以前的“里坊制”,即“里坊”(居民区)与“市”(商业区)严格分开,而是宋以后城市建设中的“街巷制”的典型,即集商店、作坊、旅舍和民居于一街。

河口古镇的店屋和居宅,栉比鳞次,没有繁缛的排场,没有拘谨的格局,布局自由,既自有天地,又四通八达。

商铺林立是河口古镇的一大特点。现存有名的有:武威第、东海第、高饶里民居、张锦春宅、邮政局、成衣铺、世界书屋、王氏民居、烧酒坊、林任锡嘏、吉生祥药店等。

河口古镇上的商铺、民宅和会馆都是前店后坊的街巷式建筑,有药铺、绸缎布行、茶行、纸号、钱庄,有棉花铺、竹器铺、箍桶铺、裁缝铺、铁匠铺、钉秤铺、车匠铺。

河口古镇曾有七大戏院:天后宫、药王庙、关帝庙、万寿宫、大王庙(周家弄137号与半边街139号中间)、铁柱宫、鲁班庙。

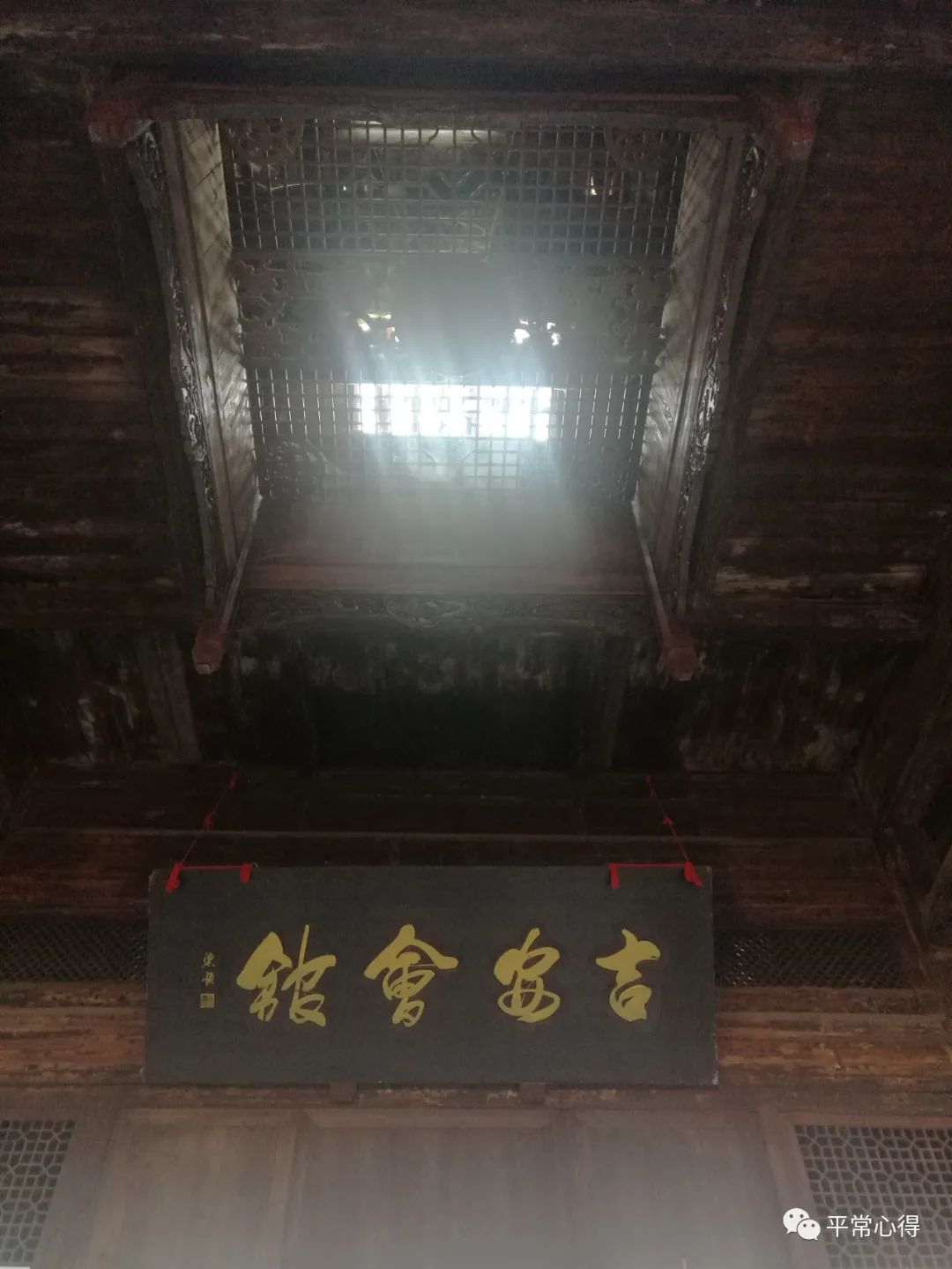

河口古镇“吉安会馆”的内部

会馆众多是古镇建筑的又一亮点。明清时期河口有全福会馆、永春会馆、浙江会馆、南昌会馆、徽州会馆、昭武会馆、赣州会馆、临江会馆、贵溪会馆、公输子祠、中州会馆、瑞州会馆、芒砀会馆、徽宁会馆(徽州和宣城(宁国)两府)等会馆,构建精美,馆内有戏台、祭台和客舍等,折射出不同地域的民情风俗。一些会馆还兴办学校,培养本乡子弟。河口至今尚存“山陕会馆”、“山西会馆”、“旌德会馆”、“福建会馆”、“洪都会馆”、“吉安会馆”和“建昌会馆”等,

特别是建昌会馆建于1825年(清道光五年),其格局错落有致,一进为戏台,两边是回廊走马楼;二进为享殿,两边是厢房;三进为寝殿和客房。整幢建筑气势宏伟,富丽堂皇。建昌会馆(河口会馆建筑群)应该申报国保单位。

2014年3月,河口镇被列为第六批全国历史文化名镇。

我以为河口古镇和铅山的永平铅铜冶炼遗址、石塘古镇、鹅湖书院鹅湖寺......等等一起,都是具有申报世界自然和文化遗产的份量、价值和意义的。

“目击道存”,我们对这些文化遗产要倍加珍惜,让它们看得见,保下去,,活起来。

[1]本节参考了刘军:《一条有故事的河—写在惠济河焕然一新之后》,鸣谢。

作者:姚亚平

编辑:陈婷 审核:李薇