八大山人追寻的是唐代的王羲之、还是晋代的王羲之?

1、八大临写的最多的人是王羲之

八大山人十分喜爱王羲之的书法。在1693年至1700年间,八大山人多次临写王羲之。

王方宇先生详细列出了19件八大山人的《临河叙》,确知真迹者共12件,赝品2件,其他待定。[1]就在《八大山人全集》中,收有10件。分别是:

①《八大山人全集》第2册第280-281页之七至之八。

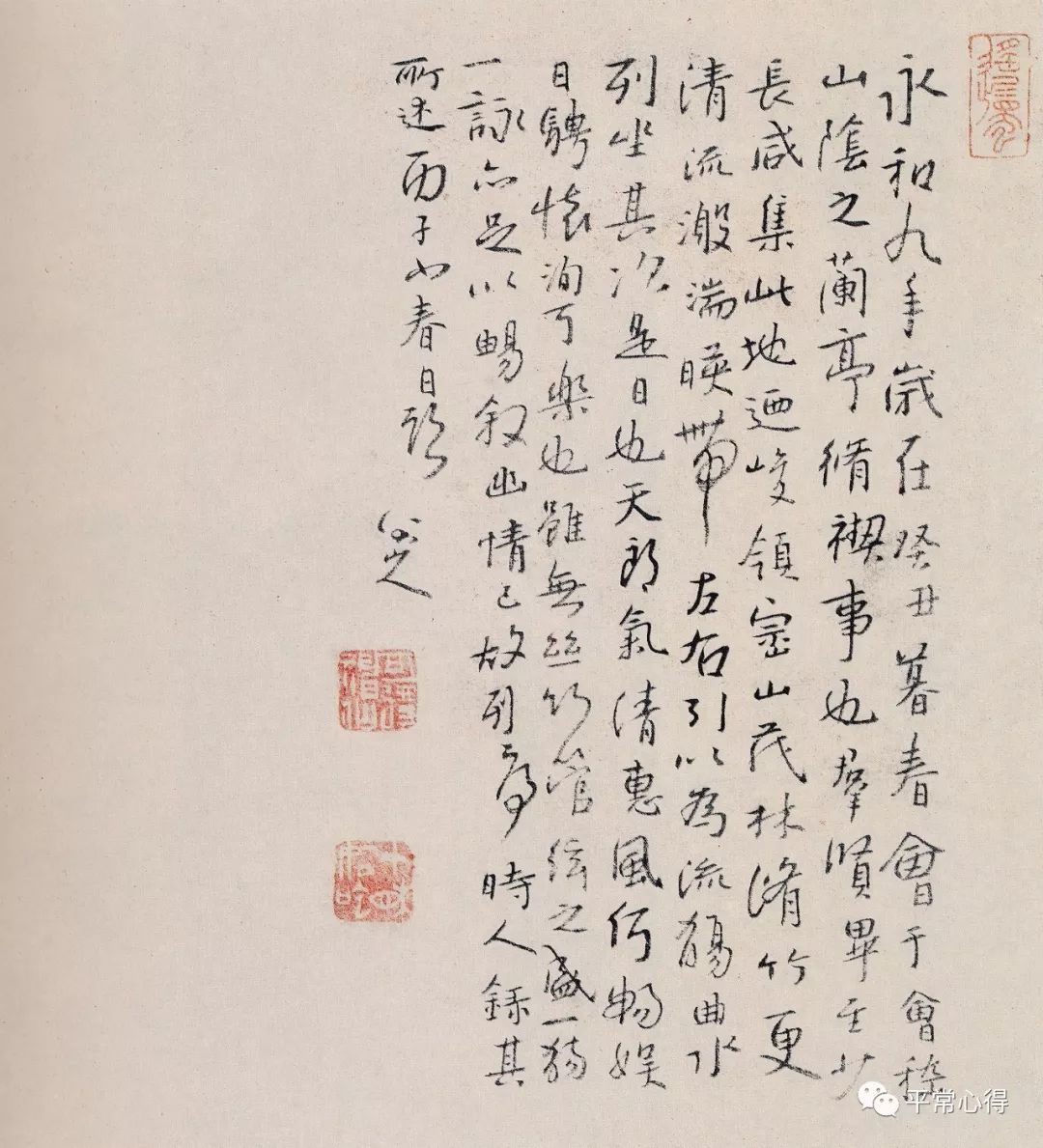

②《八大山人全集》第2册第427页(1696年)。

③《行书临河集叙轴》,1697年。《八大山人全集》第2册第439页。

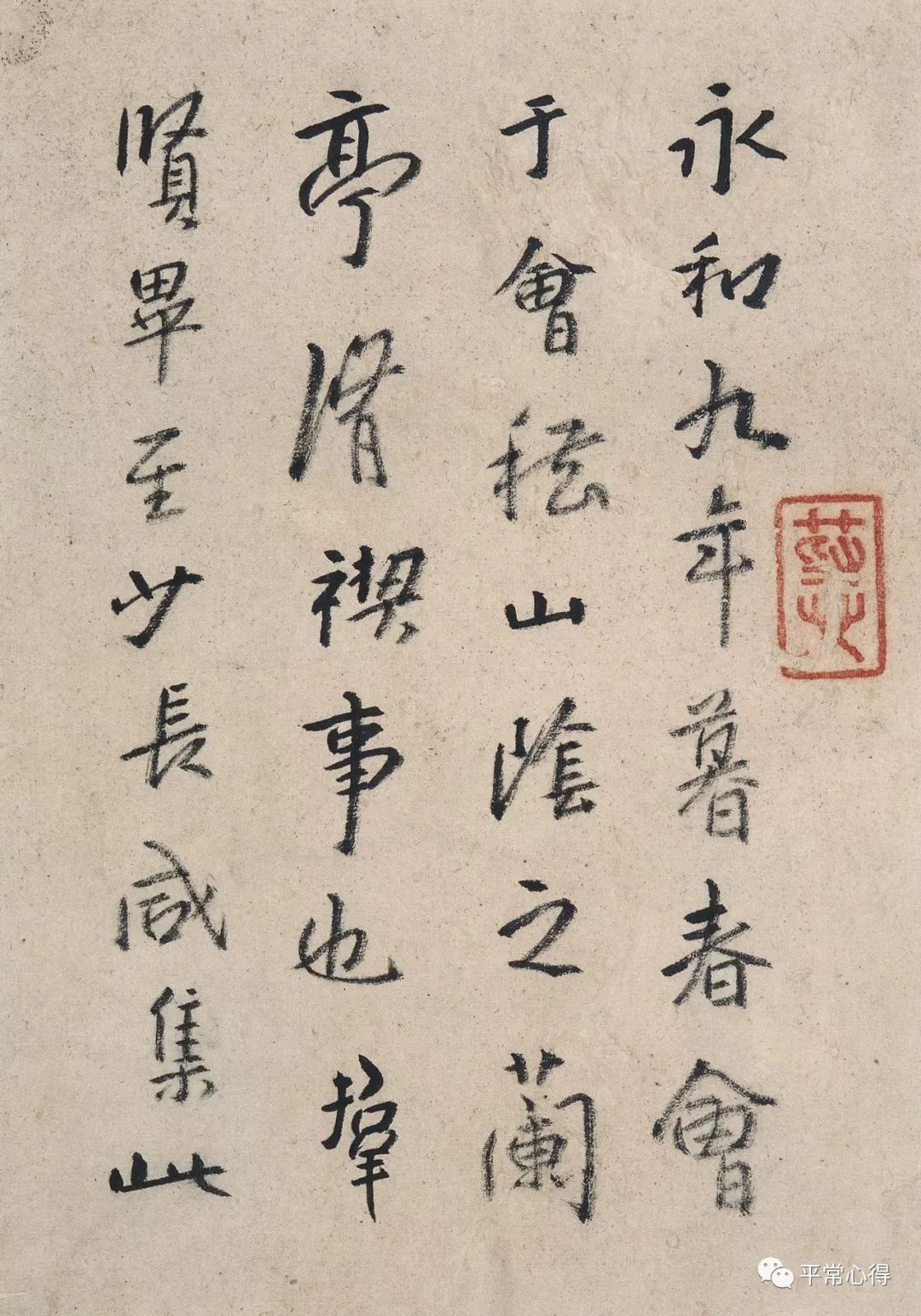

④1699年《书画合装册》十六开之11-14开《临河集叙》,《八大山人全集》第3册第512-516页。

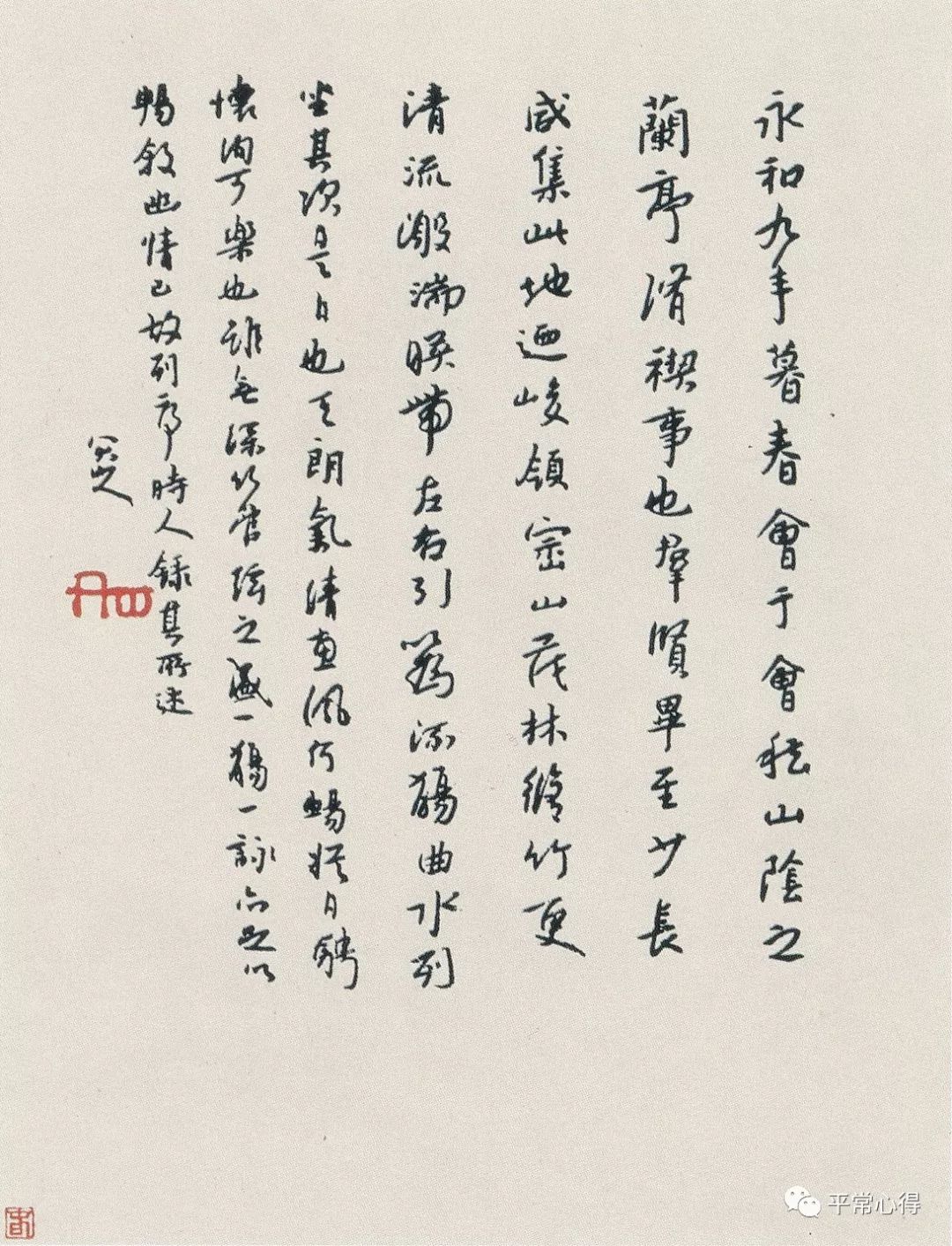

⑤1697年《行楷书法册》7开之5《行书<临河集叙>》,《八大山人全集》第4册第798页。

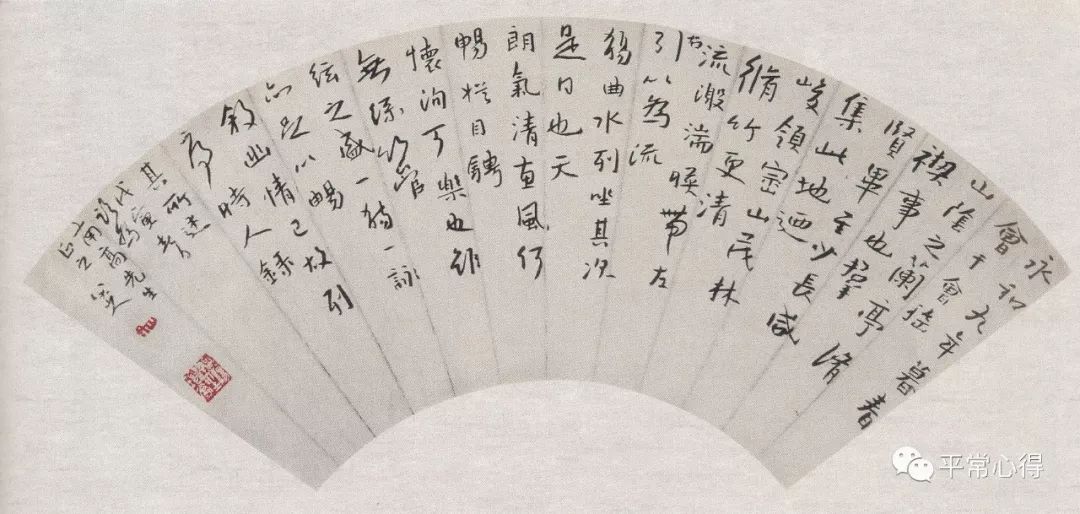

⑥1698年《临河集叙扇页》,《八大山人全集》第4册第808页。

⑦《兰亭诗画册》18开之1-6《临河集叙》,《八大山人全集》第4册第837-839页。

⑧1700年《花鸟山水册》10开之9《行书<临河集序>》,《八大山人全集》第4册第852页。

⑨《临河集叙屏》6条之1,《八大山人全集》第4册第854页。

⑩《临河集叙屏》6条之2-4,《八大山人全集》第4册第856-859页。

八大临习的《临河叙》也各具特色,形式各异,有册页、立轴、扇面,字形有大小之分,每次临写都有不同的处理方法,小到单字,大到字组。

1696年(71岁)《行书临河集叙轴》,《八大山人全集》第2册第427页。

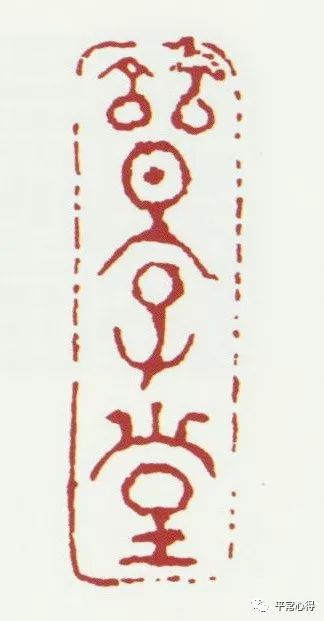

八大喜爱读《世说新语》,十分景仰晋人的政治态度和生活方式、精神气质,在书法实践上,对晋人书法十分爱慕,对王羲之更是喜爱有加。1682-1702年(57-77岁)间的作品上常有枚“禊堂”白文长方印,因为《临河叙》记载着王羲之和友人在兰亭修禊一事,传世的兰亭序帖也称《禊帖》:

“禊堂”《绳金塔远眺图轴》高邕旧藏。

1693年(68岁)以后的作品上又钤有“晋字堂”的朱文长方印:

1693年,“晋字堂”,《立鸟图轴》,北京文物商店藏。

所以,“晋字堂”、“禊堂”印的使用说明了八大对王羲之的《禊帖》十分向往,反映了他对王羲之书法的喜爱。

2、王羲之和他的《兰亭序》

王羲之(303~365),东晋书法家,中国书法史上的“书圣”。他的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。

东晋时有个风俗,每年农历三月初三,人们都要到郊外踏青,还要临水用河水沐浴,以消灾避祸,这种临河举行的祛除不祥的祭祀,就叫“修禊”。

353年(永和九年)三月初三,王羲之约了41位文人(都是当时的一些名人)来到兰亭,列于曲水之边,投羽觞(又名耳杯,一种酒具)于曲水之上,任其流下,酒杯在谁的面前停住,谁就取而饮之,并赋诗一首,这就是“曲水流觞”典故的由来。王羲之趁着酒兴,为大家写的诗作了一篇序文,叙写了兰亭集会的盛况,抒发了人生的种种感慨。“濯濯如春月柳”、“轩轩如朝霞举”、“爽爽如清风朗月”,体现了晋人的那种简约玄澹、飘逸自然、流风余韵,表现了那个时代的精神风貌和气质风韵。王羲之的这篇序文内容写得好,洒脱无拘,文笔流畅,书法也是一片神机,结体、用笔无法而有法,墨气忽浓忽淡,一笔一画皆有情趣,全篇字与字、行与行的整体布局上,章法浑然一体,变化细微,布局疏密有度而自然;字势上从第一个“永”字到最后一个“文”字,笔意相连,阴阳起伏,笔笔不断,从头至尾,一气呵成,如天马行空游走自在。(百折:《教你欣赏书法》,中国文联出版社2004年版)。

当时,王羲之并没有为这篇序文取名,后来,刘义庆定名为《兰亭集序》。而刘孝标作注,则,因为兰亭临河,修禊又是临河举行名曰《临河叙》。宋人桑世昌集《兰亭考》卷1于《兰亭修禊序》下注云:“晋人谓之《临河序》,唐人称《兰亭诗序》或云《兰亭记》,欧公(欧阳修)云《修禊序》,蔡君谟(襄)云《曲水序》,东坡云《兰亭文》,山谷(黄庭坚)云《禊饮序》。”[2]可见,王羲之的这篇序文有《兰亭序》、《禊帖》和《临河叙》等多个名称。

王羲之的《兰亭序》经过十几个世纪的流传,成为一个神话,得到后人的高度赞赏。唐太宗赞叹它“点曳之工,裁成之妙”。宋代黄庭坚说:“《兰亭序》草,王右军平生得意书也。反复观之,略无一字一笔,不可人意。”明代董其昌说:“右军《兰亭序》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或小或大,随手报如,皆入法则,所以为神品也。”

3、八大多次临写《临河叙》是王羲之的哪一个版本?

八大山人十分重视与喜爱王羲之那篇以“永和九年……”开头的序文,但有一个问题:八大统统不叫《兰亭叙》,而一律叫《临河叙》。为什么他临的王羲之的那幅作品不是《兰亭叙》,而是《临河序》呢?

众所周知,王羲之手写的《兰亭序》已无真迹传世。现存《兰亭序》都是临本或摹本,共28行,324字,以唐代的四个版本最为出名:冯承素《神龙本兰亭》《虞世南本兰亭》、《褚遂良本兰亭》和《定武本兰亭》。[3]

那么,八大临写的是哪一个版本的《兰亭序》呢?

哪个版本都不是。

他临的是《临河叙》,而不是《兰亭序》。但是,并没有人见过《临河叙》。《临河叙》三字最早见于《世说新语》第十六《企羡》刘孝标的注,而且,《世说新语》中刘孝标的“注”里附的《临河叙》只有153字。

对于这种情况,韦国先生认为八大临的是定武兰亭的另一变本。其实,压根就没有《临河叙》这个书法的帖子。李一、钟银兰诸先生的观点有道理,八大山人有可能就是抄录《世说新语·企羡第十六》刘孝标的注中所引王羲之《临河叙》[4],在抄录中又有稍加改变。

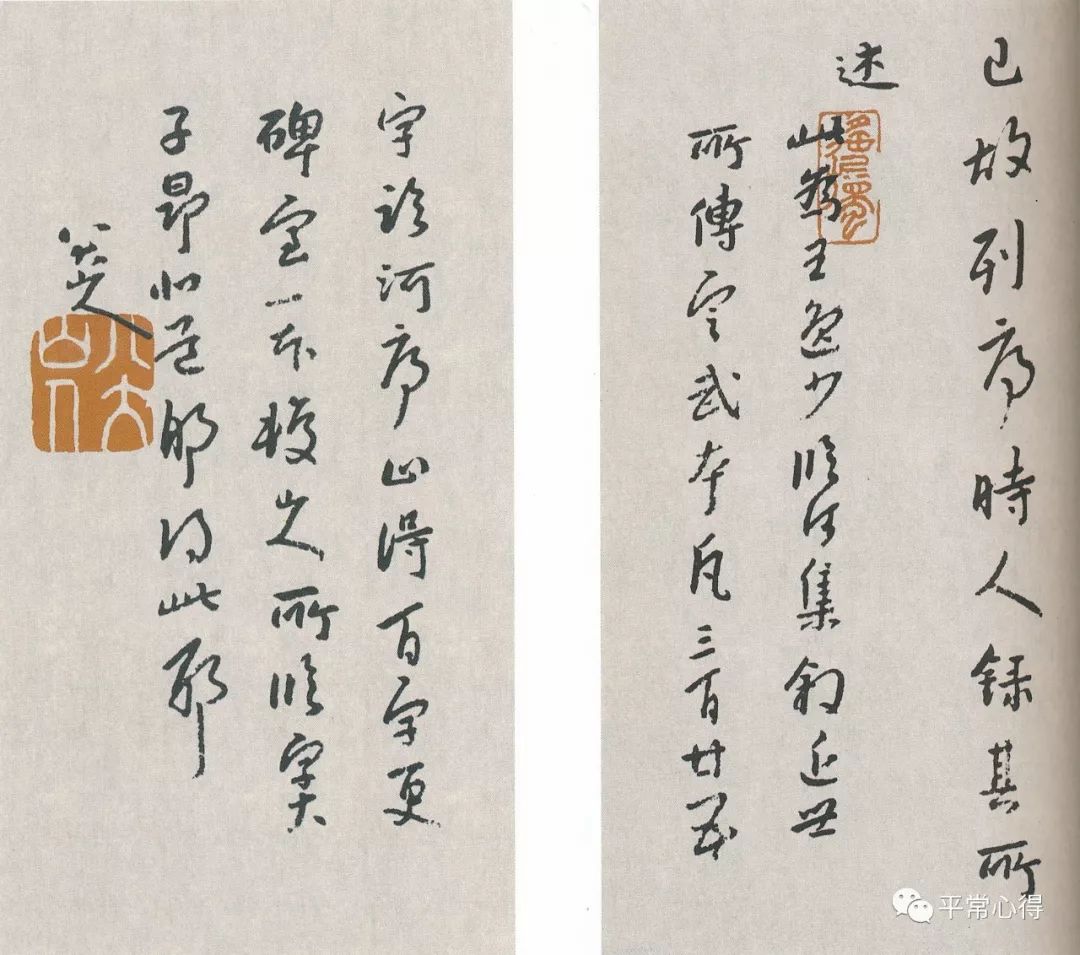

八大山人在《兰亭诗画册》18开之5-6《临河集叙》中说:“此为王逸少《临河集叙》,近世所传定武本凡三百廿五字,《临河序》止得百字,更碑室一本,较山人所临字大。子昂北道,那得此耶!八大山人”。

《兰亭诗画册》18开之5-6《临河集叙》,《八大山人全集》第4册第839页。

此题跋中也就明白了八大的《临河叙》为什么只有百字左右。[5](“子昂”,指赵孟頫,“子昂北道”,指赵孟頫自南方往京城一路,这时在路上写了定武本的十三跋。这里不但否定了定武本,也讽剌了赵孟頫政治上的失节。[6])也有先生认为八大山人临写的《临河叙》是一个我们不曾见到的传本,也可能是作者的假托。

这里要说明的是:八大的此则书法作品在《八大山人全集》叫《兰亭诗画册》,这是后人给命名的。按八大山人的本意,应该叫《临河叙诗画册》。在八大自己写的题跋中,他只提到过“临河叙”,从没有说过“兰亭叙”或“兰亭诗画册”之类的话。

4、为什么八大临的是《临河序》,而不是《兰亭叙》?

为什么八大山人不临流传甚广的《兰亭叙》,而临了一个流传不广、甚至有没有都不知道的《临河叙》呢?而且,八大临写的《临河叙》,与唐人摹写的《兰亭叙》的文字也不相同,这是为什么呢?甚至八大自己在1693年写的《临河叙》和后来临写的也不一样,就是和《世说新语》中的文字也不完全一样,这又是为什么呢?

我认为:关键的一点,是八大要“刻意摆脱摹本中的唐人影响,而直追晋人书法的笔意”。在八大看来,对王羲之的那幅作品,晋人叫《临河叙集》,唐人叫《兰亭集叙》,所以,他把王羲之的这幅作品叫做《临河叙》,而不叫《兰亭叙》,就表明他要超越唐风,而要追寻晋代气韵的态度。王亦旻先生也认为:“观八大山人所写《临河叙》,无半点唐摹《兰亭叙》的俊秀之风,反而更似《万岁通天帖》中王羲之《姨母帖》的笔法和韵味。这说明此时的八大山人更偏爱王羲之早年书法中结字疏朗、用笔质朴的风格。”[7]

八大山人认为,王羲之是东晋的王羲之,而不是唐代摹本里的王羲之。八大要通过对王羲之的临写,来体会晋人气息,追慕晋人风韵。所以,八大有意不去临写《兰亭叙》,而要临写《临河叙》,虽然这都是王羲之一个作品的两个名称,但是,《兰亭叙》代表的唐代的书法面貌,而《临河叙》代表的是晋人的精神气息。

《花鸟山水册》10开之9《行书临河集叙》,《八大山人全集》第4册第852页。

看这幅八大山人写于1700年(75岁)的作品,它和八大山人的其他临本一样,都没有王羲之书法的外在模样,他只是按自己的风格书写,但仔细品鉴,其晋人的风神动人,晋字的品味十足。

《兰亭序》经过十几个世纪的流传,已经成为一个神话,辗转翻刻的拓本,即使是所谓的《定武兰亭》,也渗入了太多唐人楷书的笔意。唐代楷书确立前,笔法的基础是隶书,隶书的笔法从下笔伊始便不停地控制线条的内部运动,这种控制均匀地贯彻于笔画的始终,笔画自始至终饱满丰实。而楷书,特别是唐代楷书,把笔锋的复杂运动都转移到笔画的端点和折点,同时在笔法上强化提按、突出端点和折点,这就从根本上突破了前人的用笔原则。但提按笔法带来的流弊,是端点与折点的过分夸张,以及笔画中部的疲软。八大山人对《临河叙》的临本,就是他对通行之见的抵制和批判。所以,八大山人要接近晋人笔法,其关键就在于要这一情况进行反拨。八大就是这样按照他所理解的晋人笔法来临写《临河叙》,避免提按,以中锋为基础实现点画的圆转。

5、八大《临河叙》的临帖方法

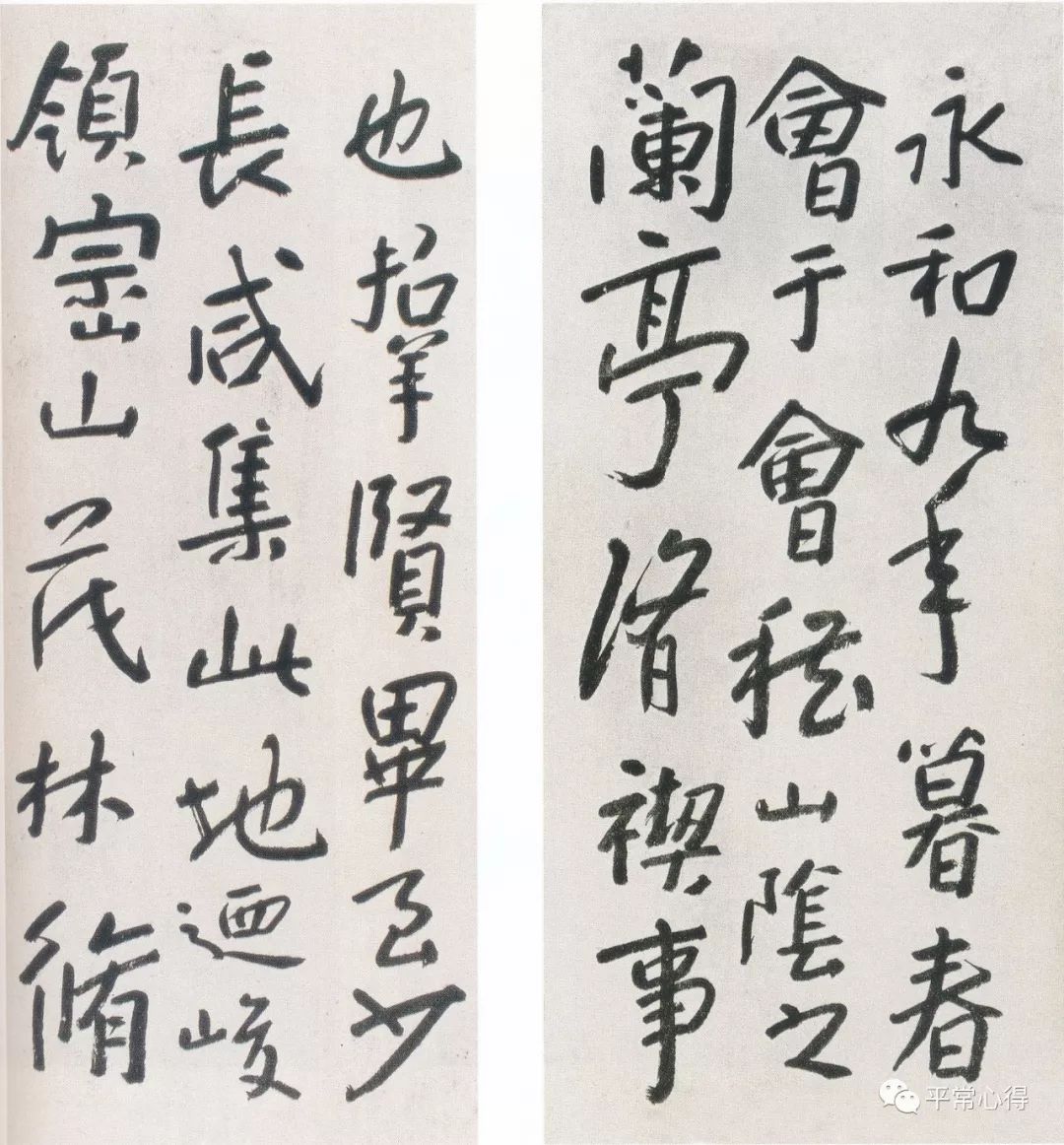

从八大晚年留下的十几件《临河叙》墨迹看,无论是结体还是用笔,都与流传至今的《兰亭序》的墨迹不同,完全没有王羲之书法风格的痕迹。《临河集序屏》是1700年八大75岁作品:

《临河集叙屏》六条之一、二,《八大山人全集》第4册第854页。

看《临河集叙屏》六条,字形笔貌与王羲之的那篇《兰亭叙》真是相差太远。八大山人临王羲之的书法作品具有自己的特点:

1、八大的《临河叙》,用笔粗壮酣畅,用笔明显减少了提按,减弱了顿挫,增加了篆书意味,却富有节奏,掺入了些许篆书的笔意。秃毫、中锋、篆笔,

2、外拓的结构浑厚而尽显张力。外拓的结构中某些空间相比之下更为夸张,这种夸张的空间既使空间更为悦动,它们之间又能相互调和,并不觉得突兀。八大常利用结字和章法上的错落移位来打破固有的空间形式,造成空间在视觉上的不平衡,他再通过字与字之间的衔接错落将那些夸张不安定的空间得以平衡安定。如“会于会稽山阴”的第一个会字,上半部分摇摇欲附,极为惊险,然而接下来的“于”字向左一偏恰好化险为夷,制造了矛盾,又解决了矛盾,跌宕起伏,峰回路转,接下来,又来了一个“会”字,则安静了许多。[8]

3、布局上也不同于《兰亭序》的匀称排列,在空间划分上一字分为两字,或两三字合为一体。王羲之潇洒俊秀,灵逸遒媚,妍美流便,八大则浑厚奇崛,简古浑朴,简朴率真,纵横奇伟。

4、不但书风迥异其趣,而且字数多少,前后是否一致,都无所谓,在八大的面前有没有王羲之的书帖都不重要,八大只是按自己的风格来抄写王羲之的内容,无论是结体还是用笔,都是“意临”。而且,就是从八大山人自己以前临的《临河叙》相比,这幅1700年的《临河叙》,面貌也有很大的不同,这个从萧淡精微向圆润朴厚的变化过程反映了他从追寻“晋人笔意”向“自我”境界发展。[9]

为什么会这样呢?道理就在于:王羲之只是八大追慕晋人气度的一个途径,八大对王字的关注不在结构、笔法、结构上面,而是重在对晋人书法意境的体会,对晋人风格的把握。

《书画合装册》之11-14《临河集叙》(1699年 74岁),《八大山人全集》第3第512-515页。

总之,有三点结论:

1、王羲之当年并不是既写了《兰亭叙》,又写了《临河叙》;后世流传的版本中也没有一部《临河叙》的版本。而是这篇“天下第一行书”有几个名称:唐代多叫《兰亭叙》,晋代有叫《临河叙》,还有叫《修禊序》,等等。

2、八大山人认为流传于世的《兰亭叙》的各个版本都掺入了唐代的理解和笔法。为了直追晋人气韵,他就特意在名称上大做文章,一直把王羲之的这篇“天下第一行书”叫成《临河序》,以标榜他临写的才是晋人的书法。

3、八大山人对王羲之的临写,不在笔画字形的描摹,而在于笔意字韵的追寻。这是“在渔不在筌”、“得意而忘言”的魏晋精神,也是八大继承传统、超越传统的一贯做法。

本文是对拙著《不语禅——八大山人鉴赏笔记》第6篇第5节的改写。

注释:

[1]王方宇:《八大山人的书法》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·上,江西美术出版社2015年版,第5页。

[2]张函:《由朱耷的变异书风说明遗民变异书法的历史价值》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第223页。

[3]宫大中:《就兰亭书案议六家“兰亭”》 ,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第228页。

[4]参见李一:《八大山人的书法之路》,钟银兰:《八大山人及其行书<临河叙>》,分别转载于《八大山人研究大系》第八卷江西美术出版社2015年版,上、和下第235页。

[5][9]韦国:《八大山人晚年意临的古帖墨迹寻踪》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第195页、第196页。

[6]张函:《由朱耷的变异书风说明遗民变异书法的历史价值》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第220页。

[7]王亦旻:《影响八大山人晚年书法风格的几个因素》,《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第59页。

[8]李星:《八大山人晚年书法形式美的构成》,转载于《八大山人研究大系》第八卷·下,江西美术出版社2015年版,第163页。

作者:姚亚平

编辑:陈婷 审核:李薇