胡迎建:江西山水名胜与宋代诗文

“山川之美,古来共谈。”名山胜水激发了文人的灵感,得以发挥其才气,正如黄庭坚所说:“江山为助笔纵横”(《忆邢惇夫》)。地因人重,正如元代刘仁本所说:“山水林泉之胜,必有待夫骚人墨客之品题赋咏而后显闻,若匡庐见于李白之诗……”(《东湖唱酬集》)

江西地形,北宽南窄。赣江是连通中原与岭南的大动脉,是江西的母亲河。鄱阳湖汇集五条水系,注入长江,是江西的水上枢纽。山川秀美,若以庐山为龙头,则大庾岭为龙尾。鄱阳湖汇入长江之口,耸峙石钟山。东部绵亘怀玉山、鹅湖山、龙虎山;东南拔起麻姑山、华盖山;赣中踞立青原山;西有屏障武功山、井冈山;南昌附近蟠结西山、云居山。丹崖翠壑,飞瀑流泉。然因江西盆地地貌相对较为封闭,所以在宋以前,除庐山等地外,大多“养在深闺人未识”。

入宋以来,江西、岭南经济进一步发展,朝廷要确保鄱阳湖、赣江水道的安全、漕运的通畅而增设三个军。太平兴国七年设南康军,淳化元年设南安军。淳化三年设临江军。从太平兴国三年至崇宁二年的百年间,陆续增建星子、会昌、新昌、新建、兴国、分宜、安仁、金溪、永丰、万安、永丰、进贤。江西地区全境有13州军65县,分属江南东路、江南西路。南宋对江南东西路进行区划调整。绍兴八年自南城县析置新城县(今黎川),同年自南丰县析置广昌县。绍兴十九年自崇仁、永丰县分割数乡置乐安县。增置县份乃是为了更有效管理财税与人口户籍,避免出现失控的盲点。

宋初以来,州学县学纷纷设立,书院教育也发展起来。正如吕祖谦在中说:“窃尝闻之诸公长者,国初,斯民新脱五季锋镝之厄,学者尚寡,海内向平,文风日起,儒生往往依山林即闲旷以讲授,大率多至数十百人”。江西由于在南唐时期未有战乱,境内安定,文教昌明,到了宋代这样一个重文的时代,以科举与仕宦为引擎,人才蜂涌,形成了庞大的士绅阶层。人文的昌盛,很大一部分表现在文学作品上,而山水文学最适宜于施展才华。

宋代江西是开放的,宽容的:一方面,外地文人走进来,饱览江西山水,激赏名胜而挥洒才情;一方面,本籍文人成长起来,走出去,以诗文传播了故乡山水的名声,由此而造成江西山水文学的大发展与大繁荣。诗家文人的创作,大致有四种情况:

一是外地人仕宦或谪贬江西,如后来位居高官的张商英曾任江南西路漕运使,张齐贤任江南转运使,向敏中在江西做官,均写有西山诗、青原山诗。范仲淹知饶州,祖无择知袁州,程师孟知南康军,陈舜俞谪南康(治星子),均有庐山诗作。苏辙贬筠州(治高安),或游洞山,两游庐山。苏门四学士之一的晁补之,先是监信州盐酒税,后管勾江州太平观。因而在龙虎山、庐山均写了不少诗。南宋朱熹知南康军,政务之馀,陪来访者游庐山:“眷眷山水心,幸此朱墨暇”(《游白鹿洞》)。王十朋知饶州,后来往蜀地途中往游庐山。因做官之便而游江山,方岳知南康军而游庐山。类此,古人称之为宦游。

或在江西做官后任满后,寓居江西。以南康军守为例,周敦颐任期满后隐居庐山濂溪;钱闻诗任期满后隐居庐山西南观口。又如,辛弃疾寓居信州时,名篇佳作甚多,还带动一批与他交游者写有不少当地风物诗。

二、外地人途经江西,或慕江西山水之胜特意来游历。如王禹偁在黄州任职时来庐山游览;大诗人苏东坡三游江西:元丰年间趁从黄州调任商州有空闲,往筠州探望其弟苏辙,顺路游庐山;绍圣元年贬惠州安置,途经鄱阳湖、赣江、大庾岭,一路赋诗。第三次遇赦北归过大庾岭,逗留赣州甚久。曾自言“每逢佳境携儿去”游览。

朱熹中年隐居故里时,曾于乾道三年(1167)十一月携林择之往湖南访张栻。往返途中一路行吟,途经江西,写了90多首诗,其中60多首山水游览诗,集为《东归乱稿》。陆游往蜀地任职时途经江州,游览庐山,任满后返临安,又途经江州再游庐山。戴复古则是在他生平第二次出游,漫游江西诸多山水名胜。

三、江西籍人读书而有了文化教养,他们或通过科举做官在外,有的短暂停职返回故乡,也有的不屑做官,隐居不仕,创作有关当地山水名胜的诗文。如刘凝之辞颍水知县后择居庐山南麓落星湾,与谪居于此的陈圣俞相与唱和。建昌(今永修)李朋、临川谢逸、谢薖兄弟,均江西诗派中人,高才而隐居不仕。文天祥一度闲居文山,刘辰翁在庐陵玉笥山等地游历,每赋诗作文。

四、在江西境内活动的众多僧人道士,作有不少山水名胜诗文。如佛印了元(浮梁人)咏云居与庐山,龙虎山三十代天师虚靖真君张继先、道士王文卿(贵溪人)咏龙虎山诗尤其多。道士白玉蟾(琼州人)周游庐山南北以及龙虎山、麻姑山等地,“题咏甚多”,最后逝于建昌军的盱江畔。

正是由于宋代外地文人与江西本土文人共同努力,创作林林总总的诗词歌赋,游记碑文,蔚为大观。或宏观或微观、从不同角度展示了江西山光水色的自然美与丰厚的文化底蕴,其名声与才华提升了江西山水的知名度,使名山胜水与名人名作相得益彰,点染生色,辉映成趣。考察江西山水名胜与诗文,可以将游览途径比作藤蔓,景观诗文如藤上结的瓜果、葡萄累累。距通途大道较近的山水,总是较多出现在诗文中,相对僻远的山水,题咏甚少。先以庐山为例:

一、庐山与其诗词

庐山是交通最为便利的名山。从水路来看,北宋初期,朝廷在庐山之南的星子县置南康军,成为南国咽喉要地。知军组织人力在军城前湖边建筑了泊船的坚固港湾。自鄱阳湖来庐山游览更为便利、安全。苏轼在元丰七年(1084)四月游庐山,即是从长江经鄱阳湖,泊舟星渚,再入庐山开先寺。

从陆路来看,宋代庐山的游览线路在唐代的基础上有所扩展。文人足迹遍历山南北,这与山北江州与山南南康军的驿道修建是分不开的。从周必大的《庐山录》中时有“游人布路”、“行官道约十里”、五更“以火炬夹车而归”等来看,自官道到一些景点与寺院十分方便。王庭珪《游庐山记》登山以两天时间遍历诸景点。

在以幽邃著称的栖贤谷三峡涧中,在北宋大中祥符七年还建筑了长20.45米、横跨绝壑的三峡桥,在附近五里的罗汉岭下建有罗汉桥,这就大大便利了来山游览。至今两桥仍存,为江西省重点文物单位。

庐山继续成为文人歌咏的磁力场、驰骋才华的竞技场。文人经过庐山岂能不题诗?秦观南迁途中夜泊宫亭湖,梦见散花天女对他说:“闻道文章妙天下,庐山对面可无言?”(慧洪《冷斋夜话》)梦境是他创作庐山诗有压力的潜意识反映。晁补之游庐山南北后说:“尽是庐山佳绝处,不知何处合题诗”(《望庐山》),也道出了游历审美的愉悦感与作诗的压力。范仲淹、王安石、李纲、岳飞、范成大、张孝祥、彭汝砺、方岳、刘过、方回等都有佳作,见证庐山景观的发现与拓展。

(一)自然景观的发现与开发,使庐山诗作反映的范围大为增加

以庐山瀑布诗为例,唐代多集中在山南黄岩瀑,即李白所咏的香炉瀑与山西北的石门涧两处,随着路径的畅通,人们前往见到过去罕至的瀑布。康王谷中有谷帘泉,源自大汉阳峰,散落纷纭数十百缕,斑布如谷米激溅,悬注三百五十馀丈,故名。陆羽品为天下第一泉。但地僻路远,唐代无诗,唯有道士吴筠作有《云液泉赋》。最先出现的诗是宋代王禹偁《谷帘水》,诗云:“泻从千仞石,寄逐九江船。迢递康王谷,尘埃陆羽篇。何当结茅屋,长在水帘前。”朱熹《康王谷水帘》也展现了此瀑的独特风采:“飞泉天上来,一落散不收。被岩日璀灿,喷壑风飕飗。”在三峡涧附近有卧龙潭瀑布,诗作始于孔武仲、杨时,后来朱熹在其旁结卧龙庵,屡至此有佳咏。其《次张彦辅卧龙之作》中写瀑之奇观:“瀑水源何处,高疑云汉通。泻时垂练直,落处古潭空。”

五老峰东三叠泉,落差155米,是庐山最大最壮观的瀑布。然此瀑隐在深峡,李白隐居屏风叠,居然未有诗咏此。张世南《游宦纪闻》言绍熙年间有一樵者发现此瀑。朱熹在南康军时,未知有此瀑。后来至闽,有人告诉他在庐山发现新泉,他为之叹惋:“新泉之胜,闻之爽然自失”(《与黄商伯书》)。其后不久,刘过游三叠泉有诗,中云:“一朝何事失扃钥,樵者得之人共传“(《观三叠泉》)。可见消息的迅速传开。随后白玉蟾来游而作《三叠泉》。从现存数种《庐山志》来看,这是咏三叠泉最早的两首诗。

在前人的山水名作面前,有两种情况,有的是无人可再超越,还有一种情况是后来者居上。前人诗作对后人是一种激励,同时又是压力。如咏青玉峡诗先后踵接。米芾《开先寺观龙瀑》诗中云:“水从双剑下,山挟两龙来。”虽是用比喻,但语嫌平淡。苏轼《青玉峡漱玉亭》诗中云:“高岩蔽赤日,深谷来悲风。擘开青玉峡,飞出两白龙。”形容极致,并以为庐山佳胜在此峡漱玉亭与三峡桥两地。杨万里过此也作《漱玉亭》诗,末云:“寄言苏二李十二,莫愁瀑布无新诗。”以为坡仙、谪仙题咏过的地方,仍会有新的诗作出现,不逊前人。

栖贤谷三峡涧,乱石岌嶪,激流撞击,飞沫如雪,涛声如雷。苏辙《栖贤寺》诗云:“江声仿佛瞿塘口,石角参差滟滪前。”即此可见其涧急湍奔涌之奇。苏轼《栖贤三峡桥》诗云:“吾闻太山石,积日穿线溜。况此百雷霆,万世与石斗。深行九地底,险出三峡右。长输不尽溪,欲满无底窦。”以泰山之流水、三峡之险为映衬写此涧。朱熹也有诗咏此:“一水从中来,涌潏知几折。石梁据其会,迎望远明灭。倏至走长蛟,捷来翻素雪。声雄万霹雳,势倒千嵽嵲。足掉不自持,魂惊讵堪说。老仙有妙句,千古擅奇崛”(《栖贤院三峡桥》)。认为坡仙的三峡桥诗奇崛而妙。但清人方东树认为朱子三峡桥诗胜过苏东坡诗。东坡诗“仅能词足尽意,终不得满,无有奇观,矧不及朱子此诗者耶?”此即名胜名人之作而形成的创作链,竟有后来居上者。

(二)人文景观的积累日益厚重,增加了庐山诗的内涵

庐山向为佛教兴盛之区,东林寺、大林寺早在南朝至唐就享有盛名。到了南唐,中主在开先瀑布下建有开先寺,李后主在庐山西南建有圆通寺。北宋时在开先寺附近又建有万杉寺、罗汉寺。向来名诗人与庐山寺院结下诗缘,留下诸多诗作与佳话。苏辙《万杉寺》诗云:“万本青杉一寺栽,满堂金气自天来。涓涓石溜供厨汲,矗矗山屏绕寺开。”又有《归宗寺》诗云:“佛宇争雄一川甲,僧厨坐待十方供。”欧阳修过圆通寺,与居讷禅师夜话并有诗相赠。道观如庐山山北太平兴国宫,为唐代的九天使者庙的升格,规模恢宏。还有山南简寂观,白鹤观,西南景德观,均为诗人流连之地。

南唐时设庐山国学,至北宋时改为白鹿洞书院,朱熹修复之后,名声大振,来访者的诗歌激增。其内容主要有咏赞建院,劝学读书;咏隐居山林读书佳趣,咏儒学正传、缅怀先贤。

名人胜迹成了宋人追慕前贤的庐山诗题材。三国时神医董奉来庐山,其杏林遗址有多处;归宗寺有王羲之墨池;东林寺前有虎溪,传说慧远送陶渊明、陆修静过溪而虎吼,三人大笑。庐山南麓有陶渊明醉石,谢灵运翻经台、攀援过的石镜峰;唐代李腾空咏真洞、蔡寻真寻真洞以及两人相别的相辞涧,五老峰下有李公择建的藏书处李氏山房,均引人寻访缅怀凭吊,此类诗也不少。

(三)庐山诗在宏观与微观两方面开拓

欧阳修自视为平生最得意之作《庐山高送同年刘中允之南康》,是一首以宏观写庐山取胜的一首长诗。以突兀高远之笔,展示庐山之峻秀。此诗影响巨大,在当时“人能诵之”(李常语)。孔平仲诗甚至有模仿欧诗痕迹:“噫戏庐山高哉,山连大江势横绝”(《甫寄示庐山高药名诗》)。黄庭坚说:“庐山之美,即备于欧阳文忠公之诗中,朝士大夫读之慨然,欲税尘驾,少挹其清旷而无由”(《跋欧阳修〈庐山高歌〉》。朱熹说:“熹旧读欧阳子《庐山高》之诗,而仰公之名”(《祭屯田刘居士墓文》)。清代翁方纲也认为“庐山诗,欧阳子一篇最着”。虽是一家之言,却也透露了历代文人评析庐山诗比其诗艺高下的风格。

朱熹的庐山诗或写大势概貌,或写微观景点。采取不同的叙写方式,或先叙后议,或先议后叙。通常用较长的五古,写总体周览、大势概貌,如《屡游庐阜欲赋一篇而不能,就六月中休董役卧龙》开头写到:

康山高不极,连峰郁苍苍。金轮西嵯峨,五老东昂藏。

想象仙圣集,似闻笙鹤翔。林谷下凄迷,云关杳相望。

千岩虽竞秀,二胜终莫量。仰瞻银河翻,俯看交龙骧。

长吟谪仙句,和以玉局章。

连峰郁郁,西有金轮,东有五老峰。然后才写到苏东坡提及的漱玉亭、三峡桥两胜的瀑流。并以李白与苏轼诗为引发他作诗的酵母。

朱熹还善于从不同角度或时期写出观赏山水的变换之美。《游天池》诗中先写到“三年落星渚,北望天池山。”初为仰望角度,至登巅则为俯瞰角度:“高寻已奇绝,俯瞰何其宽。西穷濂溪原,东尽湓城关。”至于某一山水的场景、具体的微观景点,则较多采用五律或七绝。

宋代咏庐山风物的诗也逐渐多了起来。咏松甚至咏瑞香花的诗也出现了。天圣年间发现瑞香花,以为花中瑞祥。传说庐山僧人一日在大盘石上睡午觉,被酷烈花香惊醒,顺着香气寻得此花,故称“睡香花”。李觏作有《和天庆观瑞香花》诗。东坡也有《西江月·真觉赏瑞香》一词,称赞庐山瑞香花使他“老夫鼻观先通。领巾飘下瑞香风,惊起谪仙春梦”。还有《西江月》咏谷帘泉水。他将建溪茶、双井茶与庐山谷帘泉送给黄州知州徐君猷的侍人,词中誉扬“谷帘自古珍泉”。

(四)长篇巨作与组诗叠相出现

庐山题材甚多,须以大的形式出现方能容纳得下。欧阳修《庐山高》,白玉蟾《三叠泉》均为长篇巨作的古风,前者是宏观把握,有三十八句;后者是某一景观的生动刻划,共四十韵。苏辙写有《游庐山山阳七咏》组诗。朱熹不仅作了《奉同尤延之提举庐山杂咏十四篇》,还作有《山北纪行十二章》,是诗集中最长一组纪游诗。洪力行论此组诗结构云:“十二章前首是冒,后首是结……十二章成一章也”(《朱子可闻诗集》卷二)。并肯定此组诗为山水诗开辟了一种新境界。

二、其它山水名胜与诗词

江州浔阳江畔,很早就有了纪念白居易与商妇相遇而作《琵琶行》的琵琶亭。北宋即有夏竦、欧阳修、释惠洪、梅挚为之题咏。周敦颐在甘棠湖建烟水亭,取义于“山头水色薄笼烟”句。这也是人工建筑的景点,题咏则始于南宋王阮。

在建昌(今永修)境内的云居山因创建了真如寺,苏东坡、黄山谷、秦观、均先后造访而赋诗。最多的是当地人李彭,有二十多首云居山诗。

“襟三江而带五湖”的南昌,滕王阁等地与附近西山自然也是文人青睐的游览地。曾巩知洪州时所作《送王希字潜之序》中说:“上滕王阁,泛东湖,酌马跑泉。最数游而久乃去者大梵寺秋屏阁,阁之下百步为龙沙,沙之涯为章水,水之西涯横出为西山,皆江西之胜处也。”可说是他对南昌诸胜境的点评。夏竦、曾丰、苏辙、杨万里、朱熹、辛弃疾、戴复古、严羽等啸傲滕阁,远瞰西山,每有佳什。江西诗派诗人徐俯《春游湖》咏城中东湖“春雨断桥人不度,小舟撑出柳阴来”句,“撑”字隽妙,摇曳生姿,然上句有脱胎苏轼咏都昌南山“水隔南山人不度,春风吹老碧桃花”句的痕迹。南唐时有陈陶隐居西山,至南宋,刘克庄、彭汝砺先后有诗咏西山。

宋代文人笔下,赣东山水名胜开始显山露水。宋初杨亿寓居怀玉山,有诗咏此;南宋当地人汪应辰、曾黄州、赵章泉、王奕以及寓居于信州的曾几均有诗咏此。叶梦得、陆游、白玉蟾游鹅湖山有诗,还有朱熹、陈亮、辛弃疾等。由于辛弃疾在带湖、瓢泉一带经营过别业,他的名声大,还有与之唱和者、同寓居信州的韩元吉以及赵蕃等人与之交往,所以,有关带湖、灵山的诗词在南宋之后也多了起来。

庆历间,南昌人章友直所作《游龟峰记》是最早描述龟峰的游记精品。

龙虎山有曾巩、王安石、裘万顷、谢枋得的诗;应天山有洪迈、陆九渊诗,多为江西籍人,得地近之便。陆九渊《题新兴寺壁》一文记游龙虎山仙岩之胜,以三个层次展开:岩潭花木,清苍而绚丽;舟船游弋,纵控自如;人物神态俨然。写出人与大自然的和谐,物我两忘,理趣盎然,色泽滋润。

抚州麻姑山,唐代无诗,仅有颜真卿的《麻姑仙坛记》。到了宋代,陈肃、曾巩、杨万里等本土文人争相吟咏此山。南城李觏即有十首诗分写麻姑山诸景点。

赣中腹地的青原山,先后有王庭珪、黄庭坚、杨万里、胡铨、周必大、刘辰翁等人有不少题咏。外地人向敏中、张商英亦有诗咏此山。胡铨甚至以庐山漱玉亭龙潭有诗名来比拟青原山喷雪泉也应有诗:“庐峰漱玉旧诗名,今见青原喷雪成。两处山川肯相下,洗除尘垢一时清”(《喷雪瀑》)。这也就是创作的潜在激励机制。

吉安文天祥家乡有文山,但只有出了文天祥并有其《文山观大水记》而为外界广为知晓。文天祥曾因御史黄镛弹劾而罢编修职归故里,经营此山。此记先介绍文山门滨江之形势,次言水声之大、水势之猛。千汇万状,写来兴会飚举。

在泰和,自从黄庭坚作有《登快阁》诗,位于江边的快阁声名鹊起,使以前毫无名气之地也成为当地名胜,南宋杨万里有《题泰和宰卓士直寄新刻山谷快阁诗真迹》一诗,说明南宋这位知县对黄山谷此诗的珍爱,将其墨迹刻于碑石。延续至清,有一百多首诗咏快阁。

在赣西宜春城中兴建的宜春台,既有仕宦在此的官员如祖无择等赋诗,也有江西籍人王钦若、李觏、王安石等为之题咏。

华林山,自从兴办华林书院之后,四方来学者纷至沓来。徐铉赞扬“华林世家,山水特秀,英灵所锺”。士绅如高绅、王钦若、杨亿、晏殊、钱若水、苏轼等均曾咏赞其书院与华林山。

赣南宁都金精山十二峰,倚天壁立,怪峰嶙峋,道家所谓第三十五洞天福地。然南宋以前不见有诗文记载。宁都人曾原一,隐苍山读书,后来做过南昌知县,所作《宁都金精山记》是此山最早一篇游记。说明此山在南宋以后才逐渐为文人所瞩目。

在赣南,章贡合流的虔州,自有了苏东坡题咏八境台,声名渐着。南宋大词人辛弃疾来郁孤台作词,其后此地成为名胜,广为人所知。

大庾岭因有交通要道过此,也得到诗人的青睐。苏东坡贬谪海南时过,亦心生怆凉之感,忧此去无命归来:“问翁大庾岭上住,曾见南迁几个回”(《赠岭上老人》)。越梅岭,见红梅怒放,触景生情,吟《庾岭红梅》一绝,还希望看到此地梅果:“不趁青梅尝煮酒,要看红雨熟黄梅。”文天祥被俘过岭时有诗云:“梅花南北路,风雨湿征衣。出岭谁同出,归乡如不归。山河千古在,城郭一时非。饥死真吾志,梦中行采薇。”虽凄怆中仍有浩气流贯。

三、名山诗数量、外籍与江西籍作者人数之比较

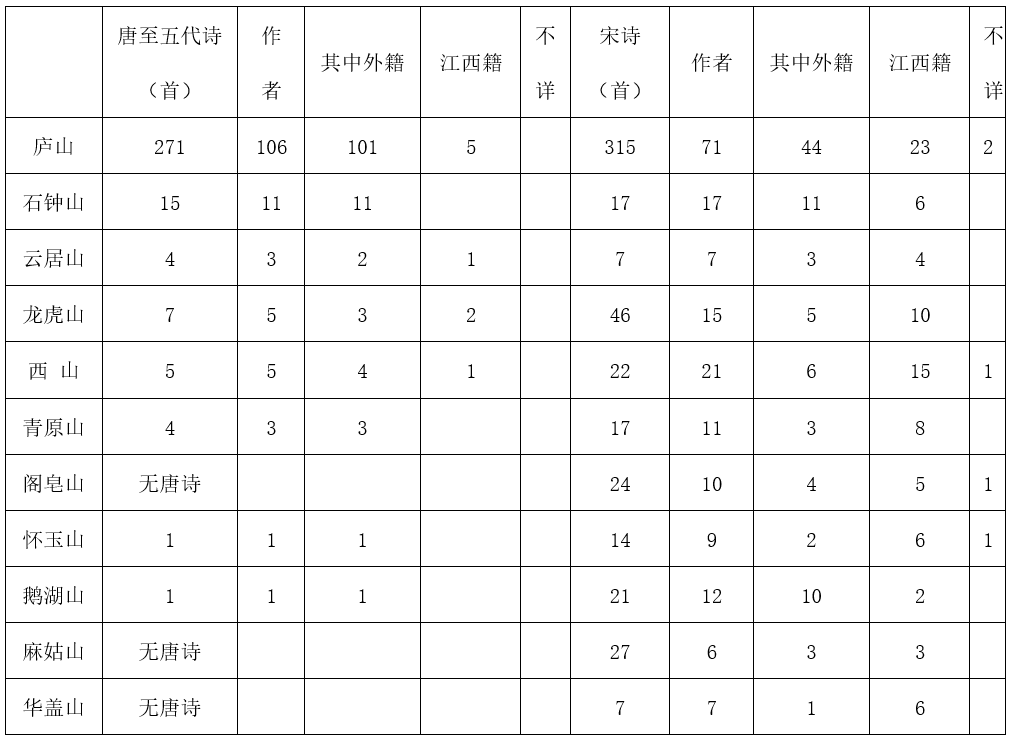

下面根据我在十五年前主持编辑的《江西名山志丛书》中的艺文部分,将名山诗作数量与作者列为简表,将外籍与江西籍作者分为两大类。并以唐代与宋代作一比较,其中婺源人如朱熹等按外籍处理,盖其时地属徽州。

按:《武功山志》中无唐宋人题咏。

比较以上十一座山的表栏数字可知:唐代到过庐山的诗人远远超过众山,且绝大多数人为外地人,说明庐山的名声影响巨大,而麻姑山、华盖山、武功山基本无诗人题咏,说明游者甚少。宋代庐山诗作者人数虽不及唐人,但每人平均作的诗数量远过唐人,更重要的是,江西籍人数所占比重大增。其它山在唐代甚少江西籍作者;而在宋代,题咏者多数为江西人。至于三清山以及赣湘边境的武功山、万洋山(井冈山是其一段),就是在宋代,也无诗人题咏,说明不近水路,交通极为不便。

再以近年我担任副主编所编的《庐山历代诗词全集》的唐宋部分进行对比:

此全集的庐山诗,是竭泽而渔式的从别集、总集、方志中搜集而来的,数量相当大,但由于体例是大庐山范围,包括了山北浔阳区、庐山区内乃至石钟山、小孤山的名胜诗,数量夸大了。不过可以看出,宋代庐山诗中,江西籍人数大增,说明江西士人数量大幅度提升。

从咏某一地诗文的多少大致可以看出:

自然景观与人文景观、胜迹相互作用,其自然美与人文美产生巨大的魅力。凡是知名度高、交通便利的山水名胜,诗文便多。名人题咏过的地方,吸引更多的人前来游览赋诗作文,构成先后的创作链与传播带;相反,名不见经传的山水,交通不便的地方,其声名多有赖本土文人的出现,为之揄扬。优秀的诗文在提升山水名胜的知名度起到很大作用,这就要求作者名声之大,艺术成就之高卓。也就是说,大文学家既能擅长捕捉最佳景致而写出千古名篇,也能以生花妙笔将一般性的景观提升至妙观,这就是文学手段的魅力。

四、江西山水名胜诗文的诸多价值

我们还可以看见,山水诗文具有无可替代的价值,诸如地理研究、生态研究交通研究、旅游开发以及文学研究价值:

(一)赣鄱山水地理特征的文学描绘

有助于认识其特征之奇,激活人们对名山胜水的美好想象。王庭珪的《游庐山记》云:

江出蜀,东会于浔阳。云涛雪浪,相撞击而下,是为九江。九江之上,有巨山崛起,名甲天下。自外望之,巍然高大,与他山未有以异也。环视其中,磅礴郁积,崖壁怪伟,琳宫佛屋,钩锦秀绝,愈人愈奇,而不可穷,乃实有以甲天下也。予往偕计吏,数取道山趾,望其巅欲跻焉。探天池,观造化擘出怪谲。及其至也,不遇霜飚雨雹,炎熵赤日,则阴霾宿祲,滃然出于洞穴之中,欲冲射人,与夫虺蜴蛇虎之群磨牙泽吻而垂涎,鸟道苔境之所颠坠,颓崖断石之所覆压,有足以褫魄而夺气。

这段文字不仅写出庐山与其它山势的不同,所以能“甲天下也”,也写出其攀登山巅之艰难、气候之诡谲,毒蛇猛兽之噬人。此文最后总结说:“因回视江南地雄富,内坦夷数千里,气状清淑。而兹山巉突于江滨,若造物者喜设宏壮屏扞于此土,使江南清淑之气蜿蟺储育至是碍而不得西。尝产而为幽兰、瑞香、芝英、竹箭之美,与夫三脊之茅、千寻之名材、希世异物为瑞。”认为有庐山为屏障,使江南(实际上指江西)之气得以储育不会漏泄,并有珍奇之物产。

杨万里遍历庐山南北,其诗中对庐山地理特征也有一番描述:“庐山山南刷铜绿,黄金锯解纯苍玉。庐山山北征蓝青,碧螺堆里翡翠屏。昨日山南自历遍,今朝山北舟中现。山如西子破瓜碎,山南是西山北背”(《庐山》)。对庐山南北的不同形态、色泽均有生动的比譬。

再看有关江西丹霞地貌的描绘。章友直《游龟峰记》从不同角度或位置来展示龟峰一带山峰的不同形态:

南北而望之,群峰丛映,敛然如一;东西而观之,则二山对峙,百步而遥。南耸锐而碣树,北凭陵而臂引。睨其背则横亘峭岨,面其前则巑峦复崿,蝉联星错,矗矗嶷嶷,更相朝捧。其将至也,四视环合,若无从而造焉。既而紫崖缭岫,斗折以入,至则豁然不与世接,如游化城,而眺壶中。乃向之所陈者,又未之异也……

石之异形,厥有千万,或牙或爪,或属或倚,呀而怒,俯而踞,兽视欲搏,鸟敛将翥。营星陨坠,不周折落,海怪间见,戎帐丛置,不得而睨,不得而形。且高有石桥,卑有石床。窦谷之云,倏变异色;杉松之风,脱无俗声。一日之内,一山之中,而物景相胜,应接不暇。居山之人,为予说此山之峰,几百其数。得其名者,三十有二。或得之往记,或取之状类。皆笋直笏立,极为峻拔。

随物赋形,勾勒龟峰的远景近貌,千姿百态,或层层推进,或移步换形。

有关龙虎山仙水岩的宋人诗作也不少,如王文卿《仙棺岩》诗云:

昔人骑鹤上天去,不问人间有蜕蝉。

千载玉棺飞不动,空江斜月照空烟。

又有辘轳岩,王文卿《辘轳岩》诗云:“天上霞开金井晓,山中风引玉绳秋。长江万古汲不尽,断岸夕阳飞白鸥。”此言岩旁有金井,绳汲溪水不尽,绕开实处虚写,神韵盎然。又有天仓岩,形似谷仓。晁补之《仙岩》诗云:“稽天巨浸洗南荒,上有千峰骨立僵。民未降邱应宅此,举头天壁有囷仓。”他猜想上古时洪水滔天时,黎民百姓应该是居住在峰间。

曾原一《宁都金精山记》先总叙所见岩石的千奇百怪,然后分写翠微峰等十二奇峰:“孥龙而骧马,囷立而屏张;截者玉削,岐者鹏飞,锐者圭列,展者旗扬;界立者如剑剖锯分,壁峙者如铁城环门。”或隐喻,或明喻,或比拟、夸张、排比,络绎奔凑,令人恍见奇峰丛立,雄丽瑰怪,生动描绘了丹霞地貌的特征。但今人编的《翠微峰诗集》未见有唐宋人题咏。

再读一些诗中所描绘的鄱湖。徐照《过鄱阳湖》诗云:“港中如十字,蜀广亦通连。回望疑无地,孤舟若在天。”写鄱阳湖四通八达。宋人早已认识到,鄱阳湖起着调节江西五河与长江流量的作用,李纲过此,对这一带地理深有感悟,有诗云:“泓澄不独阳鸟居,浩荡端使群川会。群川已会江不湍,朝宗到海东南安”(《经彭蠡湖》)。

鄱阳湖中有大孤山,范成大将此山比为小冠帽:“大孤如小冠,插入渊沦中”(《望大孤山》)。然将此山比作为鞋履者最多。晁补之诗:“江吞湖卷气俱豪,崛起孤峰万仞高。归去婵娟买丝履,却应还我所忘刀”(《大孤山祠》)。

在星子与都昌湖域间有较狭窄通道,风急浪高,甚至无风浪起,即今老爷庙附近,今人比为百慕大三角。欧阳修《庐山高》诗云:“是为扬澜左蠡兮,洪涛巨浪日夕相舂撞。”李纲诗云:“烟收云敛望不尽,眼界始知天宇宽。世传扬澜并左蠡,无风白浪如山起。”无风浪起,其地之险要可知。行舟至此,不仅艰于行进,且每有生命之虞。彭汝砺诗云:“路入扬澜险,心魂独惘然。秋风浪飞屋,春雨水涨天。一叶渔翁艇,千钩客子船。相争蜗角利,平地看深渊”(《过扬澜湖》)。这些诗句不仅见其地形之险,且写出了诗人面对时的心态。

(二)赣鄱山水生态演变的文学描写

从宋代诗文可考察当时植被、生态、民俗、物产以及战乱对山川森林的破坏。如,鄱阳湖及其诸水系涨落、洪涝对周边地区的影响。苏东坡曾有诗赞江西山清水秀:“江西山水真吾邦,白沙翠竹石底江”(《江西一首》)。江水清澈见底,可见其时江西生态之美。又如周必大《庐山录》《西山录》详述游历经过,其中记庐山万杉寺“顷经焚荡,尤贫乏”,则可见南宋初其地经土匪李成在庐山焚烧劫掠的痕迹。他在南康军接受地方官员所赠“谷帘酒”,则又可知宋代造酒名牌的意识。

(三)从诗文中考察交通的状况

除了前所述至庐山水陆交通状况处,还如,南宋张孝祥过吴城有诗云:“吴城山头三日风,白浪如屋云埋空。北来大舸气势雄。车帆打鼓声蓬蓬”(《吴城山》)。将当时大船航行的状态作了生动的展示。船上有鼓,行进时经过港湾时击鼓以警避让。

(四)从诗文看赣鄱名山胜水的开发

古人为隐居读书纵览而修路径、建亭台楼阁、园林、草堂。如朱熹知南康军时建卧龙庵,在瀑布附近建起亭、白亭。从周必大游记中,可以了解庐山、西山的开发状态。文天祥《文山观大水记》记叙有松江亭、道体堂等建筑。刘辰翁《玉笥山清音堂记》一文,记此山有承天宫、清音堂等建筑能为今人开发旅游资源、恢复某些景观提供有益的借鉴。

(五)从宋代江西山水诗看其诗风的嬗变

我们先与唐代庐山诗作一比较。叶静、彭勃评论唐人咏庐山诗的基本特点时说:“唐代诗人在处理登临游赏以及雄壮深险之景时,避免了前代山水诗人板滞繁实的缺点,采用疏化和淡化意象的方法,如《望庐山瀑布水》、《大林寺桃花》等诗;而《彭蠡湖中望庐山》、《晚泊浔阳望香炉峰》等诗,则完全不用繁复的描写,而是采用空中传神的手法,从多种角度烘托主景,渲染气势,却并不刻意绘景绘色。这些是他们高于前代人的地方,但是在避免雕琢刻画的同时,又失去了思理精深和沉雄的气势,我们在唐人题咏庐山的诗歌中很难看到山水长卷的展开,这是其不足之处。”

相比较而言,宋代山水诗在题材上更为开拓,手法更为讲究而臻精细,既捕捉宏大场面,也精工雕刻小景、微观,近乎“螺丝里作道场”。他们不是大声呼唤,而是平和地叙说与议论。即以东坡为例,其庐山诗一类是写局部或某景观的诗,写景随物赋形而又兼得神似。如《庐山二胜》二首诗;一类是藉借庐山山水发挥议论见解。如《世传徐凝瀑布诗云……乃戏作一绝》,通过评述徐凝庐山瀑布诗发挥他的艺术观点。《赠东林总长老》一诗,借溪声山色发挥他对佛理的感悟:“溪声便是广长舌,山色岂非清净身。夜来八万四千偈,他日如何举似人。”溪声潺潺,如同佛的广长舌在说法。据说佛舌广而长,覆面至发际,故名。《大智度论》卷八云:“是时佛出广长舌,覆面上至发际。语婆罗门言:‘汝见经书颇有如此舌人而作妄语不?’”次句言山色清净无尘,是佛化为山身以度人。如来法身广大,正如《华严经》卷二所说:“佛身清净常寂灭”、“应物随形满世间”。《题西林壁》诗是宏观写庐山风貌的名作,并无具体描绘,而是重在发议论。黄庭坚认为这两首诗大得禅理:“于般若横说竖说,了无剩语,非其笔端,能吐此不传之妙哉!”文人好寻本事,《西溪丛语》认为“横看成岭侧成峰”句源自南山宣律师《感通录》:“庐山七岭共会于东,合而成峰。”其实此句有更早出处,慧远《庐山记》中说:“七岭同会于东,共成峰崿。”此诗今日已成为哲理诗的代表作之一。鉴赏者因接受立场不同而见仁见智,今人从中领悟的是人生与社会的深刻哲理。此诗与他所作《石钟山记》成为千古名篇。诚如清代沈业富赞誉苏东坡的庐山诗:“流水空山花自开,坡仙好句此中来”(《题匡庐观瀑图》)。

最能表现宋诗风调的是黄庭坚诗,拗峭兀傲。他有不少与江西山水有关的名作,在赴太和县任途中过庐山之南,赋诗十八首,其中《题落星寺四首》被认为是字字烹炼,句句峭健。颔联“小雨藏山客坐久,长江接天帆到迟”,曲折盘旋。《宋诗鉴赏辞典》中此首赏析文中说“落星寺座落在山间深处”则有误,寺在小石岛而非山间。在太和县所作《登快阁》颔联“落木千山天远大,澄江一道月分明”,写秋日高远明净之景如画,意境开阔。实际上,登快阁并不能望见千山,这是诗人想见之景,犹如老杜诗中“夷歌数处起渔樵”,也并非诗家当时实有所见所闻,诗原是可以虚实相生的。黄庭坚《登云居作》诗中云:“天上楼台山上寺,云边钟鼓月边僧。”叠用“上”与“边”字,有若珠落玉盘之响。其师友苏东坡《和黄山谷游云居作》中一联“一片楼台耸天下,数声钟鼓落人间”化用其意,可见东坡不以年长自倨而善取人之长。

山水名胜诗是审美主体与客体交流、对话的结晶。

山与文人如友人,山灵水魄为知己。苏东坡面对庐山,盼望他与庐山有如故人:“要识庐山面,他年是故人”(《初入庐山三首》)。文人们也往往将庐山人格化,成为高人逸士的象征。欧阳修《庐山高赠同年刘中允之南康》诗隐然以庐山比刘凝之其人。后来杨万里也因见庐山而联想到刘凝之高风亮节:“见了庐山想此贤。”他过南昌西山,与山对话:“西山笑人应解语”,他则“殷勤买酒谢西山”、“惭愧山光开我颜”(《过西山》)。辛弃疾“青山意气峥嵘,似为我归来妩媚生”(《沁园春》)、“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”(《贺新郎》),均亦同样情怀。另一首《沁园春》则将信州灵山的“爽气朝来三数峰”想象为衣冠磊落的谢家子弟、相如庭户中的雍容车骑。山水在文人笔下,俨然化为活跃的生命之物了。

诗中须运用夸张、比喻、拟人手法,才能震撼人心。如王庭珪《登滕王阁》诗句“天提日月东南走,地辟山川昼夜浮”,境界壮阔,气魄宏大。辛弃疾《沁园春》中“叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东”诸句,使静止的峰嶂有了驰骋腾挪的动态。

山水经过文人主观情志的观照而赋予感情色彩,适如王国维所说“物皆着我之色彩”(见《人间词话》)。特别是失志文人,以山水为慰藉,化解忧郁。王安石返赣途中所作《滕王阁》诗中云:“白浪翻江无已时,陈蕃徐孺去何之?”是他变法遇挫时烦愁心绪的折射。东坡的《八月七日,初入赣过惶恐滩》诗,将景和情溶为一体:“七千里外二毛人,十八滩头一叶身。山忆喜欢劳远梦,地名惶恐泣孤臣。长风送客添帆腹,积雨浮舟减石鳞。便合与官充水手,此生何止略知津。”辛弃疾《西江月·郁孤台》词中的“青山遮不住,毕竟东流去”,寄寓情志,含蕴深沉。朱熹《庐山双剑峰二首》亦联想丰富:“山神呵护宝云遮,俨共腾空两镆铘。光彩飞名镇千古,望中肝胆落奸邪!”“双剑峰高削玉成,芒寒色淬晓霜清。脑脂压眼人高卧,谁斩天骄致太平!”从山峰联想到人间,言此峰乃春秋时干将所锻制的雌雄双剑,他渴望双剑降落在朝中奸邪的身上,能斩尽北方天骄,还人间以太平。更在诗中寄寓对国势不振、社会病态的忧虑:“谁哉可告语,举俗昏且狂”;“茫茫宇宙内,此柄谁主张”(《山北纪行十二章章八句》)。隐约可见他对皇帝对当道者的不满。山水之趣是儒家学者涵泳性情的途径,朱熹诗云:“尽彼岩壑胜,满兹仁知心”(同前)。

宋末文天祥自岭南被押送北上,至庐山之南而作《念奴娇·南康军和苏东坡酹江月》词:“庐山依旧、凄凉处,无限江南风物。空翠晴岚浮汗漫,还障天东半壁。雁过孤峰,猿归老嶂,风急波翻雪。乾坤未歇,地灵尚有人杰……。”心境悲凄,外化为风物的凄凉。注目庐山,还在屏障半壁江南,坚信地灵必有人杰出现。此词可说是为宋朝廷退出历史舞台的最后一曲挽歌。

宋代江西山水名胜诗文,为研究江西地理、交通、风物、生态等提供了丰富的资料,也为中国文学史与地域文学增添了瑰丽的一页,本文所论,挂一漏万,恳望方家指正。

(作者:胡迎建 江西省社科院研究员、赣鄱文化研究所所长)