陶博吾:把苦难化成传奇的文人大画家

国画大师李可染先生在中国美术馆参观陶博吾书画展时在巨幅“鹤寿”前留影

1978年末,“劳动改造”了八年的陶博吾携老妻幼孙从新建县大塘公社金桥大队西庄村回到了南昌。这时他已年届八十。这位“整整14年,不但没有写过一幅墨笔字,连一支墨笔都没有见到过”(陶博吾自述)的“栗里后人”,回城的第一件事便是去商店购买笔墨纸砚,对于书展画展方面的消息更是十分关注,以期能尽快回归到自己痴迷了一辈子的“圈子”。恰巧不久,某博物馆有一场“明清书画展览”,好不容易拿到参观券,他却发现“明清书画展览” 六个篆字居然写错了四个!一个专业文化单位举办的展览,却犯如此低级的错误,这怎么行!耿直的他,当即将此事告知了在《南昌日报》社任副主编的朋友,嘱他一定要想方设法通知主办方,杜绝此类事件再度发生。 事后主办方负责人登门拜访,却惊讶的发现:简陋的小屋里,四处随意摆放着的、署以这位素不知名、貌不惊人的主人名字的条幅字画,几乎每一幅都具有极高的艺术价值!消息不胫而走,陶博吾的名声渐渐传播开来。那时的他,因为成分问题,头上还戴着“帽子”。

1980年,江西省文联主席俞林去彭泽公干,偶然看到陶博吾所撰的一副对联,驻足良久,深为折服,回南昌后立即着手了解民间的这位“高人”,或许俞林同志压根儿都没想到,当年为之奔走并最终助其摘帽的一个举动,竟让这位耄耋老人从此进入创作高峰, 在随后的十多年间创作出了大量的“生命的力量不朽、智慧的力量不朽、艺术的力量不朽”(白桦语)的诗书画作品,被誉为20世纪100年间最杰出的20位中国书法家之一。

李可染先生与陶博吾一同观看展览

青年才俊 血气方刚

株树峦陶家:位于彭泽县定山乡红光南偏东0.3公里,陶家山北边,有简易公路穿村而过,村边有两口塘。27户,130人。陶夏二姓于清道光年间,分别从黄岭陶家塝和湖口县夏昌金村迁此。村后树峦中原有大槠树,故名。槠字讹写为株。后又迁入胡、唐、韩、汪、饶等杂姓。

——《彭泽地名志》

1900年7月12日,陶博吾就出生在这个叫株树峦陶家的小村庄,乳名卯生,谱名国顺,学名文,字博吾。祖父鑑顺公号菊园(1827-1882),贡生;父陶次园,字正,国学生,四十一岁;母周氏,三十三岁;异母兄陶屏如字国城,业儒,屡试前列国学生,十七岁。父从事水上经商生意,不幸于1904年四十五岁时病逝。陶博吾4岁失祜,由母亲周氏及兄长陶屏如抚养。(于明诠考证)

翻开陶博吾年表,一个聪敏孩童的成长历程便呈现在眼前:

六岁入私塾,从周载西先生读四书、唐诗,开始临写颜柳诸帖。

八岁从周介藩先生读诗经、左传,续临写颜柳诸帖,能做短篇文言文章和五言律诗。

十岁通音律。稍长,即以诗作鸣于乡里。

十四岁与本县刘翥南、刘子万、刘朴阶、陶涤泉等六位老先生组织的“六雅堂诗社”唱和。

十五岁从邓左藩先生学习理解四书五经,始作长篇文言文章。开始学画。

十八岁以优异成绩考入九江沙河甲种农业学校。

……

陶博吾爱读书,但绝非“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的书呆子。他满腔热血,时时刻刻将自己的命运与国家的命运联系在一起。正如汪鹏图先生所言:自考入沙河农校,接受新学,他从此智识大开。翌年,“五·四”运动爆发,陶博吾和爱国师生一道,参加学生集会游行,积极声援这一伟大的爱国斗争,是当时“最具有进步思想的学生”。1922年陶博吾从该校毕业。

专注于研究彭泽文史的当地作者欧阳一知先生,曾在《陶博吾先生》一文中写道:1926年,陶先生受聘于彭泽县高等小学堂,任训育主任。任教期间,陶先生与当时的中共彭泽支部创建人刘明生、县农民运动的带头人韩原道交往密切。陶与韩自幼深怀爱国救民之志,每论及旧中国之腐败,山河之破碎,人民倒悬之种种情状时,常以未能学俊杰之大智大勇,挽国家于危亡,救民于水火而自责。曾撰联以明心志:

能转败为胜,能转危为安,叱咤风云,举世同瞻真俊杰;

无一技之长,无一策之献,低徊草莽,此生毋乃太平凡。

陶先生以此作为自谦自励之语,在彭泽县早期革命斗争中,与一切恶势力斗,期间“墉园斗牛”“龙城拔疔”两件事曾轰动全省,至今彭泽老人尚熟知能详。

“墉园斗牛”说的是:定山下祠堂恶霸地主刘翥南宅后有公山一片,刘据为己有。并将山林尽毁,植以果树。又在公墓上营造别墅,赐名“墉园”。陶先生、韩原道等带领群众与刘交涉,刘置之不理。于是大家一日之间将其所植果苗尽行拔去,公山收回。

“龙城拔疔”则是指:1928年,县城某地主嫁女,为炫耀其财势,于后街老忠烈祠对面(即城关完小附近),竟占道建青砖瓦屋三间以为嫁妆。陶对此深恶痛绝,与韩率众师生令其立即拆让。地主气焰嚣张,不仅拒绝拆房,反诬陶聚众滋事。因而激起公愤,导致斗殴,地主被群众打落门牙两颗。师生一面张贴传单,揭露地主强占公基劣行;一面提起公诉。陶与被告对簿公庭,理直气壮,终于胜诉。据称,受理此案的是一位具有民主进步倾向的县长,当即将地主拘捕,责令拆屋还基。据说陶先生与地主尚有亲戚之谊,其大公无私着实令人敬佩。

命运多舛,百折不摧

“读他的诗,一个月内不知肉味,几至落泪。”“或含有深邃的哲理;或道出普遍的社会现象,但深沉;或文辞优美流利,比兴贴切,专门的诗家亦鲜有能过。”

一一中国美术评论第一人 中国人民大学教授 陈传席

1926年,26岁的陶博吾遭受了人生的第一次重创。据《陶博吾年表》记载:八月二十六日,妻周香姣去世。因积极参与本县打倒土豪劣绅的斗争,被土劣集团买通官府发兵捉拿。九月初一,与进步青年避难于庐山白鹿洞书院。家中被捉拿军搜索一空。九月二十四日,兄陶屏如病逝。是时,母周太夫人患肺病,子陶澄仅四岁。

深陷痛苦的陶博吾唯有以诗表达悲愤:

《白鹿洞忆钧儿》

【阿娘抛汝去,阿爷复远游。不知伶仃身,能似昔时否?虽有老祖母,万事俱躭忧。自顾且不暇,抚养何能周?我儿亦聪明,饮食尚能支。要知无母儿,勿复作娇痴。我自来山中,触物尽成悲。每日念及此,伤心血泪垂。】

陶博吾的一生,颠沛流离,写诗含泪,用泪写诗。《弃儿行》就记述了一个惨不忍闻的真实事件:1938年9月,侵华日寇向赣北大地一路进犯。流亡途中,十余只避难同行之船泊于永修县境三曲滩。陶博吾一家六口也在这支逃难的队伍中。夜深了,一条来自九江的船上突然传来阵阵婴儿微弱的哭声:一个孕妇分娩了!第二天清晨,船即将启航时,妇人艰难地爬起身,怀抱婴儿踉踉跄跄奔向岸边,将孩子弃于沙滩上。待妇人失魂落魄上得船来,船上所有的人都齐声责骂妇人无情。此时妇人扑倒在船上奄奄一息,命若悬丝,全船男女老少看着岸边那微微颤动的襁褓同声悲泣,江水载着一舱眼泪而去。

泪眼模糊中,陶博吾以歌当哭,写下了日后被《民国日报》发表、全国各家报纸纷纷转载的《弃儿行》:

【弃儿沙滩上,儿哭母更哭;哭声一何悲,舟行一何速。一村复一村,青山罩白云;遥遥道路远,儿哭母不闻。月光如水水如天,荒江寂寞秋风遍;儿饥儿冷无人知,儿死儿生何由见,儿生或有人悲悯,儿死勿怨母心忍,母命瘦如柴,母苦血已尽,故乡焚烧不能归,逃亡满地烽烟紧,弃儿长已矣!痛心何日止,轮回如有再来时,愿儿勿生干戈里。】

有评论说,陶博吾这首诗,当与杜甫《三吏》《三别》《哀江头》《哀王孙》相提并论。

性格,有时真能决定命运。解放后,棱角峥嵘的陶博吾屡屡“因言获罪”,历次运动无一幸免:

1955年被戴上“落后分子”帽子;

1958年被开除公职;

1963年被戴上“地主分子”帽子;

1966年遭红卫兵抄家,将数百幅各个时期书画作品及手稿、收藏的柯罗版画册、碑帖以及《四部备要》的经史子集,共千余册全部抄去销毁。

1970年, 70岁的陶博吾与老妻一同被下放农村劳动改造。

下放八年间,老夫妻与幼孙住在一间破败的房屋里,周围没有邻居,与鸡鸭猪相伴,“古柳浓阴笼破屋,四无邻居只苍天”。用餐时,一张简易的木桌上,摆着两碗不见油花的青菜,人在桌上吃饭,鸡鸭猪在桌下觅食,脏兮兮闹哄哄。煎熬的日子里也曾有写字作画的念头,可哪里去寻纸、墨、笔?能做的,只有将忧愤化为诗句:【浮生七十六,犹留荒僻村。饥寒包瘦骨,污浊罩灵魂。积愤偷填句,旧游耻过门。见人三尺矮,惭愧对儿孙。】(《书愤》1976年)

清华大学美术学院教授邱才祯在探讨陶博吾的书法成就时,曾同时提到篆书高手齐白石(1864-1957)和陆维钊(1899-1980),只不过齐、陆二人早已成名成家,而陶博吾却整日在为温饱生计发愁。当然,种种磨难,并未将这个倔强的老人击垮,相反,其对十数年令人嗟叹的遭遇中无所作为却深感痛悔,自责道:很多人在改造中坚持完成了许多著作,而我却表现得如此消极,回想至此,悔恨如何!

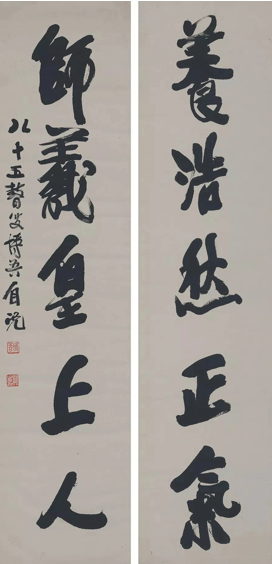

陶博吾作品

师出名门 自成一家

在陶博吾不幸的一生中,被人赏识是他最大的幸运。“小时了了”的他,6岁起就得到了彭泽当地诗文宿老的器重和关爱,启蒙老师周载西和乡贤周介藩、邓左藩都曾对他用心栽培。少年得意的陶博吾并不满足做小小县城的“名人”,决心赴大城市深造。于1925年8月考入南京美专,很快得到名师沈溪桥、梁公约、谢公展诸先生青睐,学诗文绘画兼习汉碑。虽然首次跨省求学因军阀混战,时局动荡,仅一学期便辍学回家,但写字“习汉碑”,是他学习书法道路上的一个重要转折,也是他后来痴迷石鼓散盘并在吴氏风格基础上形成自己风格的最早起点。

1929年,年近而立之年的陶博吾再次离开家乡,以优异成绩考入上海昌明艺专。昌明艺专由吴昌硕(1844-1927)长子吴东迈及王一亭、王个簃、潘天寿等吴氏生前友好、弟子们组建的教授中国传统艺术的专门学校。陶博吾当年最崇拜吴昌硕先生,进昌明时,吴昌硕已过世二年,未亲受缶老教诲,是他平生一大憾事,但所幸有黄宾虹、潘天寿、贺天健诸名家悉心教导,又有之前在南京美专学习的基础,故在书画方面大有长进。诗词课则由前清翰林、诗词家曹拙巢老夫子担任,“名师出高徒”,陶的诗书画各科成绩均超过了同窗,且享有“诗人”之誉。林散之、诸乐三、吴东迈等一批才俊又与其为砚友,可谓是中国最早一批科班出身的“艺术青年”。

石鼓文是一种石刻文字,因其刻在石上、外形似鼓而得名。其字体古老,上承西周金文,下启秦代小篆,一般称为“大篆”,也是学习篆法的重要范本和入门资料。“辞严义密读难晓,字体不类隶与蝌的石鼓文...到吴昌硕才遗貌取神,打破原刻的方圆严谨,创造出一种独特风格,真所谓前无古人,后少来者耳。我受吴(吴昌硕)的影响很深,爱原刻石鼓,更爱吴所书的石鼓,并从金石索所载的石鼓文字,集成联语九十六幅。本想跳出吴的藩篱,露点个人风格,然而学识浅薄,兼之书外之音更少,真正是心有余而力不足也。” 陶博吾在《我的学书经过和体会》一文中写道,当然这是他的自谦之词。行内认为:陶博吾真、草、隶、篆皆擅长,尤以行草、大篆更为突出。他的大篆,以石鼓文集联、散氏盘铭文集联为其代表作,无疑反映了他在篆书上承前启后的成就。用中国书坛泰斗启功先生的评语来说:“陶博吾的石鼓文和散氏盘,就功力来讲达到了吴昌硕水平,从夸张变形、生动趣味方面看比吴老略高一筹。”李可染先生亦赞赏道:“行书对联结体奇特,个性强,又有趣味,篆书功力深厚,不在吴缶老之下”。陶博吾同时还是一个文字学家,在小篆研究上颇有心得,有《小篆研究》三卷已结集出版。

都说天赋是一种自然的能力和潜质,而兴趣则是后天发现,只有经过不断努力,才最终有所成就。陶先生自述“十余岁对写字开始感兴趣”,这一感兴趣就是一辈子。他“一生不识长安道”,也无意成为诗人、书家、画家,更不想跻身名人行列,只想把自己感兴趣的事悟透,想深,做好。他的作品完全是自己人格、志趣、个性的体现。他创作时心态全然放松,不受技巧束缚,自由舒展,而且作书时从不写别人的句子,作画从不题别人的诗文,曾自嘲“书如枯葛形尤丑,诗比村醪味更酸”,任你赞赏也好,鄙夷也罢,他决不因功名利禄而累、毁誉与否伤神。他的书画“自成家法,独立门户,百年的苦心经营,终垒造了自己的山头,以其与众不同的独特风骨雄踞当今书坛。”陶博吾的忘年交、刘海粟美术馆前副馆长王兆荣先生在《百年孤独》一文中如是评价。

孝子慈父 舍己爱人

陶博吾高寿,从清末的1900年出生,到1996年去世,经历了宣统退位,北伐战争,袁世凯复辟,民国建立,八年抗战,解放战争,文革十年及改革开放,虽然一生“东扑西颠”“千磨万折”,但为人子、为人父、为人友,他孝顺、尽责、仗义。自四岁丧父,寡母不仅独自将他抚养成人,而且竭尽全力给了他最好的教育。他深知母亲的艰辛和不易。像所有中国传统的孝子一样,“父母在不远游”,即使在外面有更好的发展,但他学成,还是选择回归故里,隐于乡村僻壤,与母亲(妻儿)相守,尽人伦孝道。1937年五月初五母周太夫人去世,陶博吾因悲痛过度,卧床不起,伤心欲绝竟失去知觉达一小时之久。幸得骆彦升医生全力抢救,才活转过来,“感此五中裂,泪下如汪洋。”1938年陶先生携侄儿为母立墓碑。后离开家乡 一别45年。1983年回乡扫墓,他发现碑石已经歪斜,回南昌后即挑选上好石料,亲撰碑文刻于碑石上,为母亲重立了墓碑 。此后,陶老分别在87岁、89岁、92岁高龄回乡为母亲扫墓。他对母亲的无限深情,在漫长的岁月中未曾有丝毫减弱,每每谈起母亲,便会泪流满面,伤心不已,直到90多岁高龄依然如此。

陶博吾在24岁那年成为父亲。独子陶澄成了他时时刻刻的牵挂。一首《白鹿洞忆钧儿》将一位年轻父亲身处险境无处安放的舐犊之情铺满字里行间。38岁至49岁之间,一路逃难,颠沛流离,上有老下有小,他却始终将一家人拢在一起从未分离。在吉安中学任教期间,因生活费不能按期收到,只好靠他上山打柴维持家用。“悽悲还向妻儿怜。” 时常因无力为妻儿解决温饱而自责。文革期间, 一家六口分四处,为了减轻下放农场儿子的负担,即使老夫妻俩已年过七旬,在农村劳动改造度日艰难,仍坚持将刚出生不久的幼孙接到身边抚养,直到八年后落实政策一同返回南昌。“见人三尺矮,惭愧对儿孙。” 纵使用全力尽父亲之责,仍常常为自己给全家带来的厄运而心生愧疚。

对家人,他是遮风挡雨的大树;对朋友,他是雪中送炭的莫逆。二十世纪五十年代,有位同在中学执教的同事曾景,牢骚太盛,不满现实,终锒铛入狱,妻子出走,亲友远离,陶博吾虽囊中羞涩,但对这位落难同事从不间断地给予接济,当傲气十足也曾显赫一时的前云南师范学院院长每天收到陶先生送来的生活用品和换洗衣服时,总是禁不住号啕大哭……,“他就像一棵蟠螭斑驳的百年老松,饱受人间苦难,一生中特别看重人间真情。”(王兆荣语)

他对家乡有着始终如一的爱,就像名墨,永不褪色,落墨闻香。如今彭泽陶令纪念馆、龙宫洞、定山中学等处都可见他的题字和撰联,他终身讲的是一口浓郁的彭泽话,书画作品落款大多是“彭泽陶博吾”,晚年声誉鹊起,对于索字求画者,他一律来者不拒,有求必应,大家风范,令人赞叹。

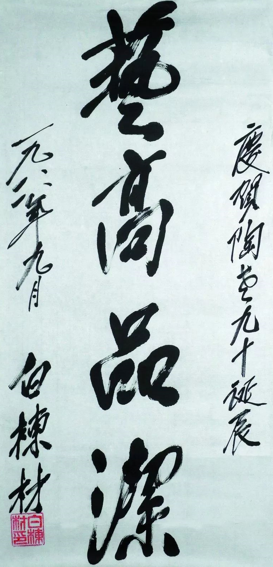

在陶博吾九十寿辰庆贺会上,时任中共江西省委书记白栋材右一)到会祝贺并题字。

情路坎坷,涕泪交垂

陶博吾的感情生活如同他的命运一样跌宕起伏。综合家谱资料及年表,他先后有过三任夫人。《陶氏祖谱》载:陶博吾“娶国学生时修其幼女、邑附生道平之胞妹,生于光绪廿八年十一月十二日丑时,民国十一年离婚。继娶湖邑周翔之女。”民国十一年即1922年,亦即娶周香姣(即“周翔之女”)同一年。既然写明“离婚”,当然应该是正式结婚的第一位夫人。故,陶博吾先生一生先后共有时姓、周姓、潘姓三位夫人。

时姓夫人,除家谱有寥寥几笔记载之外,其他无资料可查。周氏夫人与陶博吾1922年成婚,育有一子,不料四年后周氏便撒手人寰。同年陶先生母病兄逝,为幼子计,隔年(1927年)便续娶了淳朴善良、小他十岁的潘楷香为妻。潘氏终生未育,虽目不识丁,没有文化,但视继子如己出,细心呵护,给予了孩子一个母亲全部的爱。

陶博吾有着天然的诗人气质,见景生情,睹物思人,他都能以最准确的诗句畅快表达。在寄情山水的悠闲,退隐田园的淡远中,他丰满的精神世界渴求与人互动和契合,恰巧此时,张肖梅走进了他的视野。这年他27岁。张肖梅与他年龄相仿,毕业于星子县女师,彼时任彭泽县女子职业学校校长。小小县城,一位年轻俊雅、多才多艺的教书先生,自然而然成了那个年代鲜有的知识女性心中的“男神”,而张肖梅这样一位有见识有主见,且对诗文书画颇有见解的新女性,很快也深深吸引了陶博吾,两人相互欣赏,日久生情。花前月下,携手漫步,一同吟诗,一同作画,画纸上栩栩如生的鸳鸯,寄寓着他们热切期盼今生今世出双入对,结伴而行的美好愿望。然而,此时县城风言风语却多了起来。原来,他们双方都已有了家庭。据《中国书法全集-黄宾虹林散之陶博吾》卷分卷主编于明诠先生考证:张肖梅当时已经结婚,且是星子县一个大户人家的“偏房”。虽然两人你情我愿,却不能朝夕相守,无奈之下,他们只好相约“私奔”, 计划前往大上海终身相伴。张肖梅将自己积攒的“私房钱” 交陶博吾保管,嘱他先行一步,这也直接促成了陶博吾1929年秋“插班”进入昌明艺专进修学习。而张肖梅回星子“恢复自由身”却相当不顺,被逼无奈终寻短见。一对情投意合的新青年,被严酷的世俗“棒打鸳鸯”,阴阳两隔。“四年远离别,音信久乖错。相思不相见,遗我如糟粕。今夜忽梦君,梦君入帷幕。形影悲萧骚,风姿怜瘦削。翻我案上书,看我栏中药。悄悄无一言,含情对寂寞...会面不可期,他生渺难约。君今入我梦,梦中何隐约。人鬼两不知,生死谁能度?梦来情意亲,梦去非感作...”

这首《三月十四日夜梦后作》虽然没注明具体创作时间,从其内容推测,应该是写于张肖梅殉情而死、陶博吾上海昌明艺专毕业之后,整首诗仿佛心在字里跳,泪在行间流,令人不忍卒读。

这段几成绝唱的情感经历,给陶博吾带来了巨大的心灵创伤。在昌明艺专学习期满即将毕业时,一位慕其才华的上海本地女同学,为将陶博吾留在上海,不顾两人家世的巨大悬殊,情愿以身相许,却再也掀不起他情感的波澜。“曾经沧海难为水”,何况他还有老母妻小的牵绊,几乎是毫不犹豫地,他回到了那个与张肖梅相识相恋的家乡小县城。

泪,是爱的附赠品。为张肖梅流了多少泪?恐怕个性刚毅的陶博吾自己都说不清。直至晚年,对这段情感他也从不避讳,每每说起便老泪纵横。他想走遍星子,去找寻张肖梅的坟墓,为她立一块碑石,并亲手题写墓碑:“烈士殉名,贞妇殉情”。他相信人有来世,“生未同衾,死愿同穴”,他幻想着百年后能与她同穴长眠。“听闻远方有你,动身跋涉千里... 我吹过你吹过的风,这算不算相拥?我走过你走过的路,这算不算相逢?”这首缠绵的当红情歌,是否能替代陶老先生的深情诉说?

崇道操艺 传承创新

常常有弟子问:怎样才能成为一名书法家?陶博吾先生对此颇有心得:首先是人品:“人品高则书品更高,所以书法家的道德品质,最为重要。颜鲁公书,庄严雄伟,像泰山耸立,令人肃然起敬。所以然者,与他伟大人格所起的影响是分不开的。蔡京的书,也有艺术价值。因为他是令人唾骂的奸臣,所以对他的书法,也就不重视了。至于谄谀求荣或欺世盗名之辈,虽有种种原因,一时为人吹捧,过不了多久,即为人鄙视而不齿。”其次要多读书、多行路:“读万卷书,行万里路,做学问要如此,学书法也要如此。多读书,胸襟豁达,眼界空阔,这种文学修养,更是书法家必具的条件。多游名山大川,对奇峰怪石,急瀑奔流的种种奇观,可以激发胸中的奇气,所谓书卷气,山林气,正是如此。”再者,作为书法家,一定要有自己的风格:“如果只习一家,专攻一体,即使能够乱真,也只是一个书奴,没有价值…遍临各帖,吸取各家的精华,融化于我的笔端,才会另有趣味。”

当然,成名成家绝非易事“要达到最高境界,还是要下番苦功,尤其是书外之音,要深要厚。”

周谷城先生说:陶老的诗书画品位高,人品也高,像他这样全面,今日已不多见。

陶老是真正的人民书法家。

90多岁时他依然拖着残躯在街头为群众写字,不分寒暑,不取分文。即便到了94岁高龄已然无法下床之际,他依旧是有求必应。此时的他几近失明,但只要拿起笔,便精神矍铄,笔力雄健,指向哪写向哪,“只以神取不以目遇”。

他面向大众悉心扶植后辈,学生的年龄大小不一,学生的身份士农工商,只要想学,他都真心指导,丝毫没有架子,“我只要见到爱好书画的人,都劝着学,甚至拉着学。来我家学习诗书画的人,最小的四岁,最大的有六十多岁。其中有的取得了很好的成绩,有的有了进步,都使我得到极大的安慰。”

陶老是真正的人民艺术家。

他终生保持了中国士大夫悲天悯人的人文情怀。

一方面,他强烈流露出对自然、村居、田园生活真挚的热爱;

另一方面,他诗法老杜,将批判现实主义的锋芒发挥到极致。

孟子云:“无恒产而有恒心者,唯士为能”。

罗志田说:“中国文化自成一独特系统,士人任重道远的弘毅精神,延续两千多年,也是世界文化史上独一无二的现象,历代士人的中心任务,就是文化和思想的传承与创新”。

南昌徐海宇先生对本土人文颇为关注,他在《大文人画家陶博吾——士与中国文化的传承》一文中写道:“陶博吾是传统文人,诗书画‘三绝’,他是真正的、出色的大文人画家。”“陶老坚守传统的诗书画,没有在近代西方风习的席卷中成为无根浮萍;他安贫守道的精神也没有在‘铜钱滚至’的商业潮流污染下丧失本性。陶老就是当今真正的‘士’”。

功成名就 业内景仰

1996年6月16日16时16分,96岁高龄的陶博吾先生在弟子们的陪伴下安详地闭上了双眼。他留给世间最后的绝笔为“慎独”二字。“如果我的寿命,能够延长数年,而眼睛又有好转,使我能继续追随诸君子共同研究,共同进步,庶几可以得到一点成就感吧,然而这只是一个梦想而已!” 他于1984年8月写下这段文字时,眼睛已接近失明,孱弱的身体也让他以为时日不多。 许是大半生喝的苦水太多,上天竟特意为他调制了一款延年益寿又浓郁香甜的生命营养液,这一喝竟足足喝了12年多。他大部分的书法精品,几乎都是在这12年里完成。他的物质生活一直很清贫,他戏称自己简陋的小屋为“三破楼”“简朴斋”, 虽然在那张缺角破边的毛毡上有无数诗书画绝佳的珍品横空出世。“闲鸥清趣,野老生涯”是他的自我写照。窗前两竿修竹,案头一方砚池,粗茶淡饭,是他人生最大的满足。他一生勤奋,著述颇丰,主要有《习篆一径》《石鼓文集联》《散氏盘集联》《博吾诗存》《博吾词存》《博吾联存》《题画诗抄》《博吾随笔》等著作面世。吟诗、习字、作画、三五百字随笔皆为日课,直至鲐背,未尝一日废之。曾对学生说:何时诗书画灵感不再来,吾生命也将终结”。

1985年7月7日,江西省文化厅举办“晚芳犹香——曾兆芹、龚槐陂、陶博吾书画作品展”。10月,江西省电视台专题组拍摄《陶博吾诗书画艺术》专题片。“衣锦还乡”的陶先生受到彭泽县政府和故乡父老的热烈欢迎。

1989年5月16日-21日,江西省人民政府、江西省文化厅以及彭泽县人民政府拨了专款,与中国书法家协会在北京中国美术馆共同主办了“陶博吾书画展”,共展出陶博吾各个时期书画作品一百二十幅,受到周谷城、李可染、启功等著名人士以及外国友人的高度评价。林散之为展览作序,启功题写展名。展览获得圆满成功。

1995年10月20-29日,应上海刘海粟美术馆邀请,95岁的陶博吾坐着轮椅同家人携作品八十余幅赴上海举办“陶博吾书画展”。开幕仪式由该馆杜乐行、王兆荣主持,刘海粟夫人夏伊乔和美学家蒋孔阳、书法家赵冷月等剪彩,并发行签名纪念封。同日召开了“陶博吾诗书画艺术研讨会”。蒋孔阳、白桦、沙叶新、夏伊乔、赵冷月、吴长邺、萧海春等出席,陈丹青等观看了展览,均给予了高度评价。戴厚英撰文《贡献一个人》在《文学报》发表。

著名书画评论家陈传席先生把黄秋园、陈子庄、陶博吾和张朋四人称为现代中国画史“在野派”四大家,且认为其中陶老的成就最高。并把陶老和吴昌硕、齐白石、潘天寿排在一起,称之为“20世纪花鸟画四大家”(《画坛点将录》)。

人生的后十二年,让陶博吾蓄积一生的才华得到集中绽放,同时也获得了高度认可和赞誉。他的画册《中国近现代名家画集·陶博吾》由人民美术出版社出版,深红色的精装书套被人誉为“大红袍”。他的书法正式入编《中国书法全集-黄宾虹林散之陶博吾》卷分卷,以国字号名家的身份被人们所追捧。他比许多身后才享有盛誉的诗书画家幸运。

如今,他长眠于南昌新祺周翡翠园,墓旁刻着他的两副自挽联:

自挽一:

智既不能,愚亦弗及,碌碌庸庸,天地苍茫何处去。

生无可乐,死又奚悲,悠悠忽忽,漂流魂魄断归来。

自挽二:

尝遍苦辣酸甜,几番东扑西颠,浊骨敢追超脱者。历尽风霜雨雪,纵使千磨万折,黄泉不作可怜魂。

他用凝重的文字为自己沉重的一生画上句号。他是百年中国知识分子的一个窗口和缩影。

(文/阿詹 作者单位:九江市文联)