与林语堂并称“东林西熊”的江西人

1945年,正在英国伦敦治疗眼疾的江西籍国学大师陈寅恪得到一本同乡所赠的著作,看完这本书,在眼疾未愈的情况下,陈先生欣然命笔,写下两首诗送给作者表示赞扬和谢忱。其中两句这样写道:“海外林熊各擅场,卢前王后费评量。北都旧俗非吾识,爱听天桥话故乡”。诗中第一句所述“林熊”的“林”是指早已名动天下的林语堂,“熊”就是指书籍作者,南昌人熊式一,当时他与林语堂并称为“东林西熊”。

年轻时的熊式一

熊式一笔名熊适逸,是20世纪中国文学史上屈指可数的双语作家,除此之外,他还是一位在西方名重一时的戏剧家。创作并导演英文话剧《王宝钏》连演900多场,曾把《西厢记》译成英文,他创作的表现南昌风貌的小说《天桥》轰动英伦,在英国有极大的影响力。

20多岁译萧伯纳等人作品得到徐志摩推崇

1902年,熊式一出生于江西南昌,成年之后就读于北京高等师范英文科,1923年毕业之后从事文学翻译工作。自1929年起,他在《小说月报》和徐志摩主持的《新月》等新文学杂志发表翻译英国大剧作家萧伯纳、巴蕾等人的作品。除了翻译外国剧作家的作品之外,他还著译出版了独幕喜剧《财神》、巴蕾的剧本《可敬的克莱登》和《我们上太太们那儿去吗?》等单行本。

熊式一的戏剧翻译和创作作品得到当时文坛名宿如郑振铎、徐志摩等新文学大家的肯定,徐志摩还推崇他“对英美近代戏剧,很有造就”。由于当时中国很多大学的教授都是从海外留学归来的“海归”,而熊式一虽然成绩卓著,但受到形势限制,仍然没能够在大学教书,于是,在1932年,熊式一决定远赴英国留学。

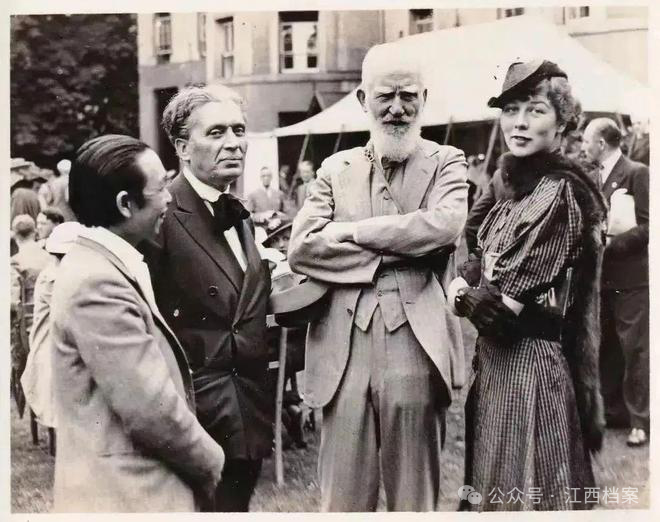

熊式一(左一)与萧伯纳(左三)

远赴英伦求学,开始双语写作

熊式一真正出名是在英国的伦敦,那时候他在伦敦进行双语写作,非常受欢迎。熊式一来到英国伦敦大学求学之后,开始并不为其他英文系教授所满意,后遇莎士比亚专家聂可尔,熊式一在英国莎士比亚专家聂可尔教授、诗人剧作家亚柏康贝教授等的鼓励下,开始尝试改写中国传统而又通俗的王宝钏故事,创作了英文话剧《王宝钏》。

熊式一(右三)在伦敦与梅兰芳(右二)、余上沅(右一)、美国黑人歌唱家罗伯逊(左一)等合影

亲自导演《王宝钏》,连演3年900场

熊式一著作《八十回忆》中提到,1934年,熊式一所改编翻译的《王宝钏》一书由英国麦勋书局出版,刚一出版,该书就受到广大读者的热烈欢迎。就在这年冬天,熊式一亲自导演,把《王宝钏》搬上舞台。

1936年3月14日,罗斯福夫人(右二)在百老汇观看了《王宝川》的演出,并于熊式一夫妇(左二、三)合影

《王宝钏》搬上舞台后,经久不衰,不论贵族还是平民,乃至文学巨匠观看后,都很受震撼,一洗平日对中国落后的印象。至1936年12月,《王宝钏》在伦敦几家戏院先后上演,共900多场,好评如潮。1935年10月,该剧应邀到美国百老汇和芝加哥等地演出,轰动一时,开了华人在西方戏剧界成功之先河。后来,《王宝钏》还被译成多种文字,在欧洲其他国家上演。

翻译《西厢记》,再赴英伦出版《天桥》

熊式一在欧美一剧成名,之后又一鼓作气把中国传统文学经典作品《西厢记》翻译成英文,推介中国文化。1937年“七·七事变”后,他肩负宣传抗日的使命再次回到英国。

1939年,熊式一创作英文话剧《大学教授》。1943年他又出版长篇小说《天桥》,这部《天桥》成为他英文创作的第二个高峰。近年,《天桥》得以在中国大陆出版,这部以历史为背景的社会讽刺小说出版后好评如潮,被英国大文豪威尔斯誉之为“描述一个大国家的革命过程”。

2012年《天桥》中文版书影

熊式一在西方特别是欧洲的知名度非常高,《天桥》一书还被译成法、德、西班牙、瑞典、捷克、荷兰等多种文字,畅销欧美,西方文化界有“东林西熊”的说法。“林语堂大家都熟悉,在中西方都非常有名,但是熊式一当时主要是在西方特别是英国名气很大。”

由于熊式一是地道的南昌人,他的《天桥》虽然是在国外用英文创作的,但是书中有很多描写当时南昌城内人文风貌和自然风景的段落,除此之外,书中还详细记录了南昌城的婚丧嫁娶各种风俗。因为《大学教授》《天桥》等这些作品及影响,熊式一也成为中西文化交流的先驱。