30日下午,中央精神文明建设办公室发布2024年第二季度“中国好人榜”榜单,全国共153人/组,江西8人/组上榜。坚守承诺40载,用心守护“麻风村”的退休医生董家慧赫然在列,今天让我们一起来听听他的感人故事。

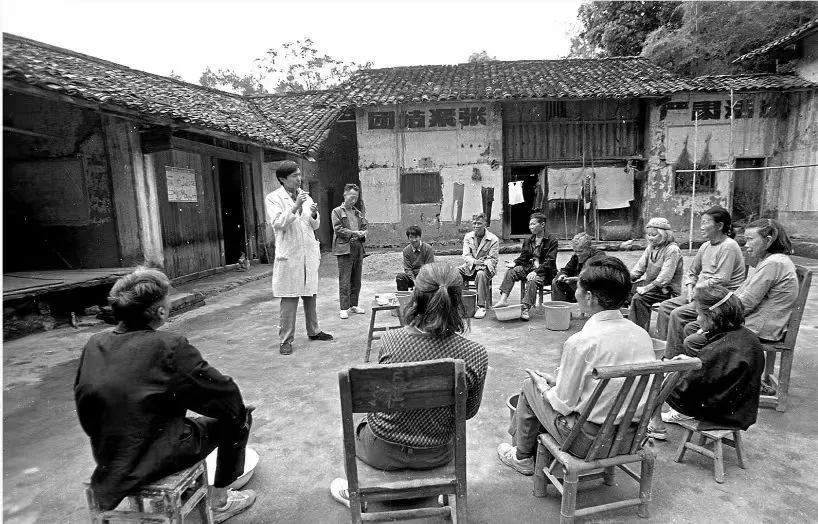

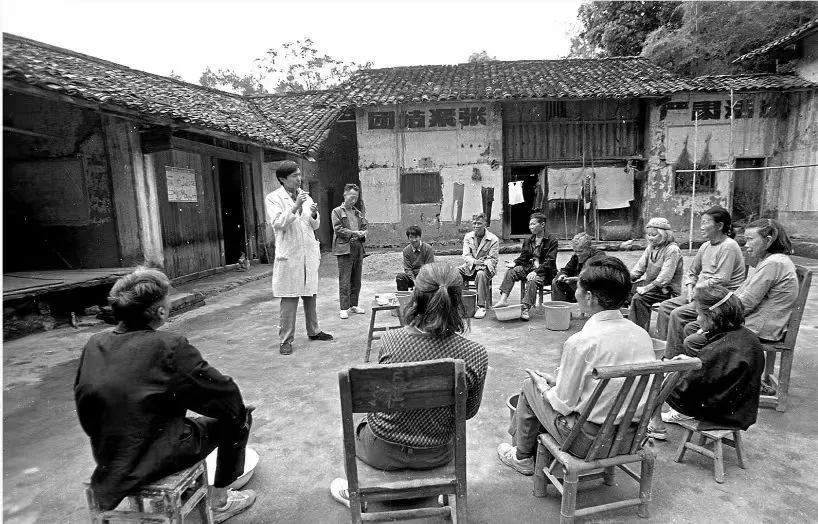

20世纪80年代,董家慧给麻风病人作防治宣讲。作者供图

“治病救人是我的职责,陪伴病人康复,走出‘麻风村’是我的理想。” 2024第二季度“中国好人”、麻风病防治最高荣誉奖“马海德奖”获得者董家慧说。

在赣州市南康区麻双乡,有个南康人远近皆知的“麻风村”,自1958年起这里便开始收治麻风病人,顶峰时期收治的病人达600余人。

在当时,医疗条件还比较落后,麻风病是令人唯恐避之不及的疾病,大多数人谈“麻”色变,麻风病人深受歧视,很多人患上了病,就没有了尊严、失去了生活的希望。

董佳慧为何“逆流而上”,一头扎进了大山深处的“麻风村”?他为何拒绝难得的进城机会,在这里坚守40年直至退休?又是如何治疗病人,带他们走出“麻风村”?

20世纪80年代,董家慧给麻风病人复查。作者供图

1982年,19岁的董家慧从赣州地区卫生学校毕业后分配到太窝乡卫生院工作,由于工作踏实负责,两年后调入皮防所即“麻风村”工作。

刚开始家人也是不太理解,认为“麻风村”地处僻远、条件差,去那里有什么好呢?但他不曾动摇,而是耐心地争取家人的支持,“工作需要,总要有人去的”,便收拾好行囊踏上了前往“麻风村”的路上。

“那个时候特别艰苦,医疗卫生条件不发达,村里的病患都有不同程度的肢体畸形、断手残足、眼盲鼻塌等症状。有的病人肢体发生感染溃疡,即便戴上了口罩,仍然闻得见阵阵臭味。”董家慧回忆道。

这些触目惊心的画面,像一块块石头深深压在了董家慧的心上,他默默下定决心要尽全力帮助他们,让麻风病人重返正常生活。

“董医生对我们病人非常有耐心,即使住在其他的偏远乡镇,他也会骑着车子过来。看到董医生出现在我家门前,我是又惊讶又感动。”曾患麻风病的龙回镇村民刘阿姨眼眶都有些湿润。

皮防所负责收治全南康的麻风病人,对于距离较远或出行不便的病人,董家慧就骑着自行车提着药箱上门服务,足迹遍布全区的乡镇村落。

要知道,20世纪80年代的南康,交通非常不便,乡下好多地方连自行车都无法通行,董家慧便扛着自行车踏过田埂翻过大山,一走就是几个小时,一户一户前往麻风病人家中,汗水虽时常浸湿衣裳,但他不忍心落下一个病人。

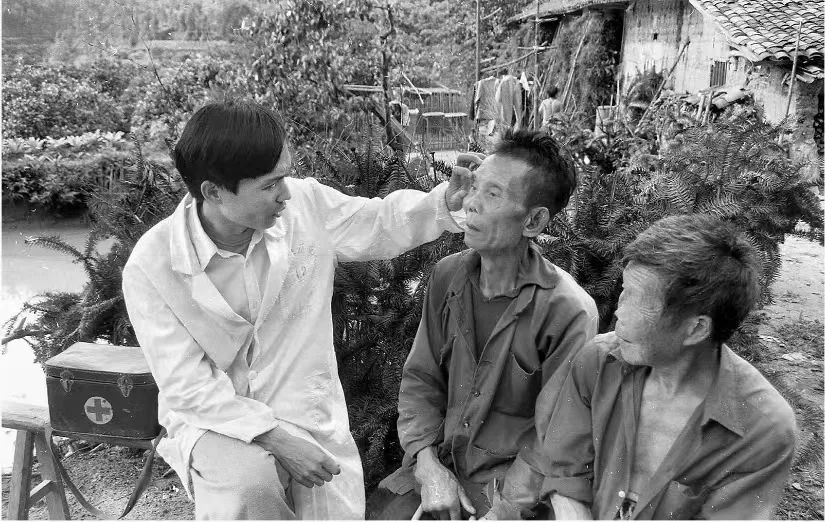

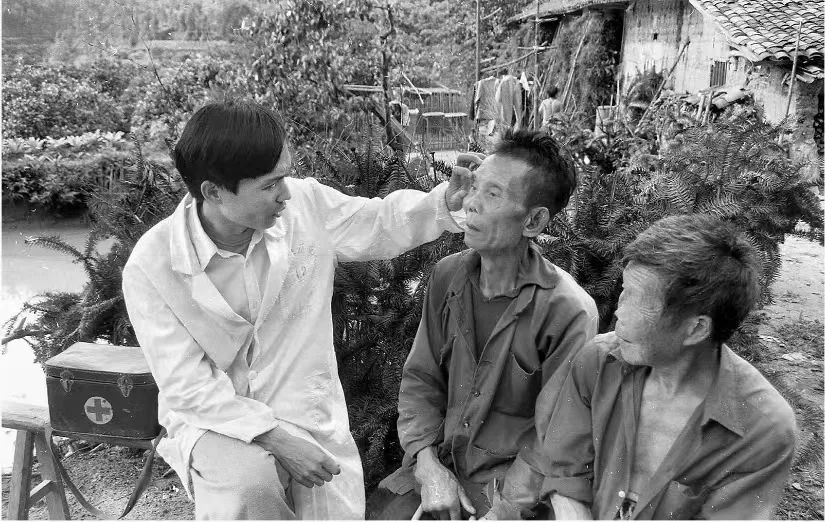

董家慧为病人检查身体。作者供图

1991年南康皮防所办公地点搬迁进城,身边的同事也陆续进城上班。他那时并不是没有机会出去,但一想到村里的麻风病人,一想到病友们的恳求——“董医生,你要是走了,我们怎么办”,他便毅然选择留守,成为了唯一的留守医生。面对家人的埋怨和不解,他也只说了句“这个工作总是需要人来干”。

在2000年集中居住之前,“麻风村”的病人分布在七八个山头,住户分散。作为唯一的留守医生,他的精力和心血基本上都花在了为病人患者进行康复治疗上。日复一日,年复一年,在“麻风村”的田间地头、山野村舍,总是能看见一个瘦弱的身影提着药箱,爬山越岭,前往病人住处为病人看病换药,指导他们如何做好保健康复。

“除了麻风病防治,我们感冒头疼了也爱叫董医生来看看,就跟自己家里人一样。”“董医生医术高超,治疗普通疾病也是一把好手。”如此往复,他成了位“全能医生”,村里的哪条山路要走多远,哪条路比较险峻,他早就烂熟于心了,也被许多病人亲切地称呼为“守护天使”。

“董医生从来不会嫌弃我们这些病人,甚至还和我们同吃同住。”在董家慧心中,除了治病救人,消除社会对麻风病人的歧视更是他锲而不舍追求的目标。

“有天傍晚,天气也不好,于是我就在病人家里住下来,同吃同住,他的邻居看到了,也就慢慢放下了心中的成见,主动与他们(麻风病人)交流交往。”董家慧说。

四十年行医路,董家慧经常留在患者家里吃饭,村民看到有个医生在患者家里舀起水就喝,饭端起就吃,也没有其他防护措施,久而久之,便消除了偏见,原来受歧视的患者也慢慢恢复了正常生活。

当问起是否害怕被感染时,他直言:“我是医生,我不能怕,我为的就是让村民看到麻风病并不可怕。”

董家慧推着病人在院内散步,做康复训练。作者供图

“董医生,他的电视声音太响了,晚上经常吵到我睡觉。”“董医生,食堂饭菜不好吃。”“院子里能不能多种几棵树乘凉?”

“麻风村”村子虽小,却也是个大家庭,董家慧既是病人们的康复医生,也是生活起居的“家长”,照料着病人的衣食住行甚至生老病死。

“没有董医生,就没有我现在的幸福家庭。”东山街道坨圳村村民陈阿姨说。因父母在80年代患过麻风病,陈阿姨一家备受歧视,当时正值芳华年纪的她也因此一直找不到对象。

听闻此消息,董家慧默默记在心上,四处张罗物色好后生,最终在1990年夏天帮陈阿姨觅得良缘,婚礼当天还帮忙接亲。一晃三十多年过去了,陈阿姨也做了奶奶,生活得十分幸福。

“让病人体面地离开是我一直的坚持,”董家慧哽咽道,“许多年老的麻风病人没有直系亲属,一辈子受着病痛折磨,正因如此,更要体面地离开。”

穿寿衣、整理遗容、送往火化以及埋葬,董家慧不曾害怕不曾忌讳,一直陪伴病友走完生命的最后一程。

“在我很小的时候,父亲因麻风病病重去世了,那个时候家里人害怕被传染,没有过来认领,现在我来带父亲回家。”在董家慧的带领下,麻双村村民小黄在康复新村的后山上找到了父亲的坟墓,并进行移葬。

“董家慧是我们的医生,更是我们的家人。”“我们院内的环境干干净净,设施崭新完善,但董医生自己的办公桌却多处破损坑坑洼洼,一直舍不得换。”居住在此的院民竖起大拇指连连称赞。

“我工作于此,生活于此,早已把这里当作了自己的家,把这些村民们当作了家人。”董家慧笑着说。

2023年4月,60岁的董家慧办理了退休,但他与“麻风村”“麻风病”的故事并没有结束。

想到还居住在村里的14个村民,他始终放心不下,于是他放弃了城里便利的退休生活,在花甲之年,像四十年前一样毅然背上行囊又返回了“麻风村”!

把自己的退休生活全部奉献给麻风病的宣教工作,消除社会对接触麻风病患者的心理障碍,是“董爸爸”永远守护这个“麻风村”里的温暖与承诺。

推荐新闻

推荐新闻