拿捏!中国奥运强项,跳水运动是怎么强大起来的?

随着巴黎奥运会如火如荼地开展,全国人民对体育赛事的关注和热情也日渐高涨。要说中国观众最喜欢看、讨论度最高的项目,我国的夺金热门——跳水运动,绝对占有一席之地。跳水运动有着悠久的历史,是勇气与美的交响,是力与柔的极致融合,见证了人类超越自我、追求卓越的无限可能。那么,这项运动是如何发展起来的?中国又是如何在跳水领域强大起来的?

历史悠久,一跃古今

关于跳水运动的起源,虽然缺少确切的文献记载,但人们普遍认为,跳水运动源自古代渔民的生存需要和对水鸟的模仿。渔民看到鸟儿入水捕鱼,动作迅速,姿态优美,也学着从悬崖上跳下,就形成了最早的跳水。渐渐地,跳水运动在世界各地推广开来,并逐步发展为一项娱乐和体育活动,衍生出多种多样的入水动作。

这个观点在西方考古学中得到了证实。亚平宁半岛的塔尔奎尼亚古城遗址中发现的一处墓室壁画上,一个伊特鲁里亚男孩正从一处高高的岩石上向海面猛扎,右侧的一艘船上,几个伙伴为他欢喜鼓舞,上空还有一群海鸟相伴。这说明,最晚在公元前5世纪,跳水运动就已经初具雏形。大英博物馆也珍藏了一只公元前4世纪的古希腊花瓶,上面绘制了一群男孩在海边玩耍,一位头向下呈入水状,还有一位站在岩石上跃跃欲试。意大利的帕埃斯图姆还有一处“跳水者之墓”(Divers’ Tombs),墓顶石灰板的壁画上,一位赤身裸体的男子正从高台上一跃而下,投入蓝色的碧波中。不过,也有学者认为,壁画描绘的并非现在所理解的跳水,而是象征着超脱人世、从容赴死的生命态度。

在古代中国,民间艺人争相“内卷”,将水上运动发展出精彩纷繁的表演形式。唐朝将水上表演和运动项目统称为“水嬉”。晚唐文学家赵璘游历南昌时,曾观赏当红水嬉艺人曹赞的跳水表演,并记载在《因话录》中:

“洪州(今南昌)优胡曹赞者,长近八足,知书而多慧。凡诸谐戏,曲尽其能。又善为水嬉,百足樯上不解衣投身而下,正坐水面,若在茵席。”

足者,尺也。唐代的一尺相当于今天的30厘米,百尺就是30米。“樯”指船上的桅杆。曹赞能站上30米高的桅杆向下跳,衔接丝滑转身端坐水面,如同在平地凉席上一样自在,这超凡的勇力与技巧着实令人惊叹。

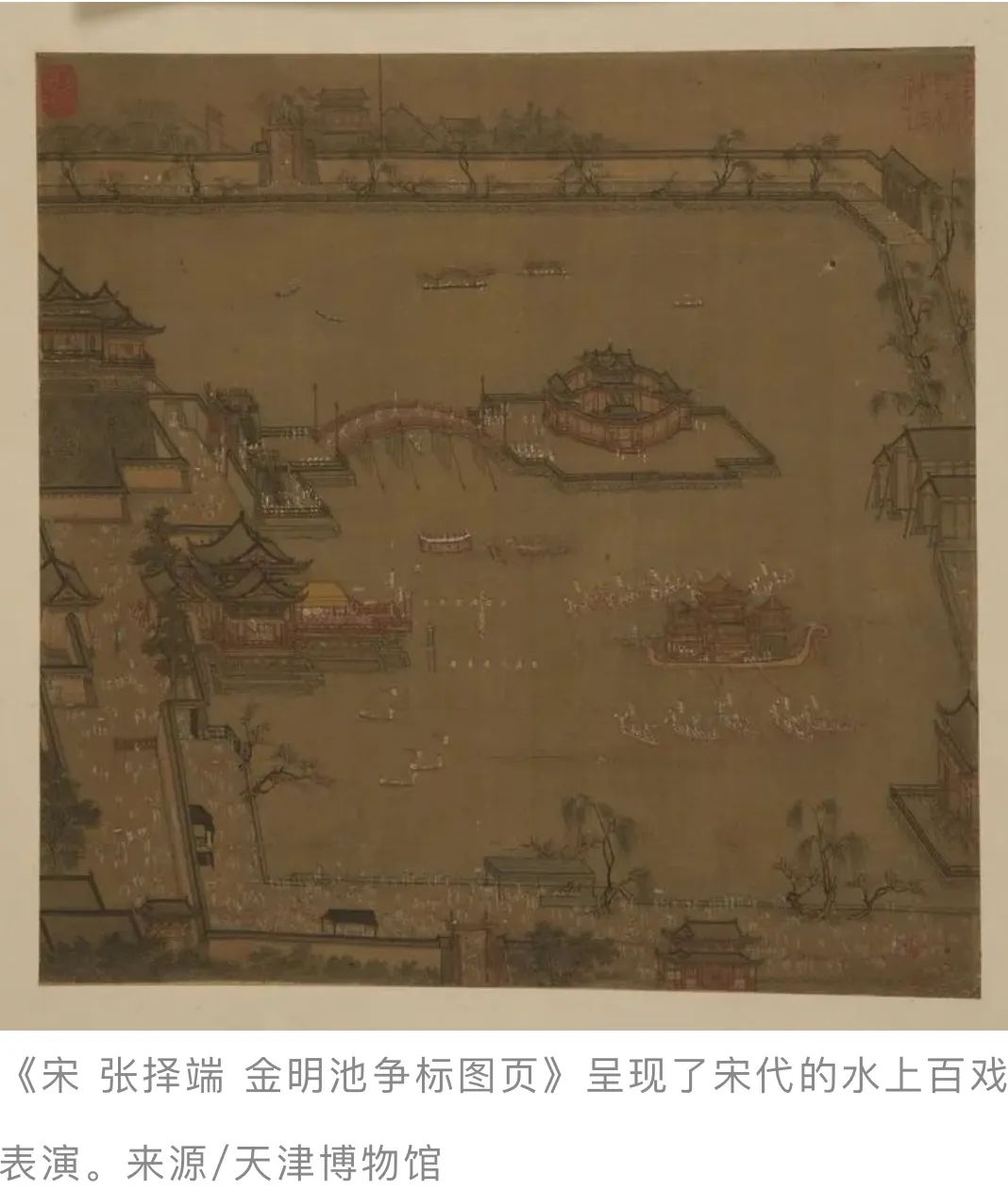

宋朝的文娱活动极其丰富,人们在跳水运动上也不闲着,将其与荡秋千结合起来,形成了最早的花样跳水——水秋千。《东京梦华录》中记载:

“又有两画船,上立秋千,船尾百戏人上竿,左右军院虞侯监教鼓笛相和,又一人上蹴秋千,将架荡平,筋斗掷身入水,谓之水秋千。”

在摇晃的船上荡秋千,抓住秋千荡平的一瞬间脱身腾空,在空中完成转体翻筋斗等一系列动作后入水——这可比现代在室内跳台、跳板上比赛更加困难、更加危险!事实上,这场表演是朝廷举办的。多才多艺的宋徽宗不但擅长书画、足球,对跳水也颇为喜爱。每年3月,北宋首都开封城西的皇家园林金明池会对民众开放,举办龙舟争标和水秋千大赛。赛场锣鼓喧天,丝竹相和,热闹非凡,比赛表现杰出者还会受到皇帝的嘉奖。

北宋灭亡后,南宋偏安一隅,虽然在都城临安保留了水秋千表演项目,但热闹程度不复从前。宋末元初词人张炎有一首《阮郎归》这样写道:

“钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。瞥然飞过水秋千,清明寒食天。花贴贴,柳悬悬,莺房几醉眠?醉中不信有啼鹃,江南二十年!”

规范发展,步入奥运

十年磨剑,逐梦跳水

1979年第十届世界大学生运动会上,17岁的陈肖霞击败世界冠军卡列尼娜,为中国斩获第一个跳水世界冠军。1984年,中国国家跳水队首次参加奥运会,19岁的周继红在女子10米跳台项目中夺得冠军,实现了奥运史上零的突破。

此后,高敏、伏明霞、熊倪、田亮、郭晶晶等“跳水皇后”“跳水王子”横空出世,在赛场上所向披靡。2024年7月29日,巴黎奥运会上中国组合杨昊、练俊杰夺得男子双人十米跳台项目的金牌,也使得中国跳水队的奥运金牌总数达到49枚,正式超越美国,登顶跳水项目奥运历史金牌榜。“江山代有才人出”,中国跳水队实在是当之无愧的“梦之队”。

不过,如果你认为中国的跳水运动生而强大,那可就大错特错。中国跳水队能够从零起步、后来居上,这背后的故事,远比我们想象的艰难很多。

新中国成立前,国民体质普遍羸弱,运动水平低下,体育人才和场地设施极度匮乏。尽管中国自古以来就有跳水娱乐活动,但近代以来,人民长期在救亡图存的斗争中奋力拼搏,生活在水深火热中,吃饱穿暖尚不能满足,全国上下大多数人都是一副面黄肌瘦的模样,被外国谑称为“东亚病夫”。

中国第一位亚运冠军钟少珍是当年的队员之一,她回忆道,“国家队仅有的两块跳板还是从上海队借的,打了借条。”而上海队的跳板,相比其他国家的铝合金跳板也十分简陋。“最早时候跳板是练的木头板,没有弹性。后来又跳了塑料板,如果运动员块头太大,跳板也会断掉,挺可怕的。”跳板跳水世界冠军史美琴每每回想起当年,都不禁感慨万千。

中国跳水队的迅速崛起,最离不开的是运动员们的一股“拼劲”。史美琴坦言,跳水没有什么秘诀,体育就是“练”。在那个体育刚刚起步的年代,为了尽快赶上世界先进水平,运动员和教练们咬紧牙关拼难度,苦心孤诣磨技术。

缺乏国际比赛经验,那就日复一日地研究其他国家运动员的比赛录像,把空中姿态画在图纸上。担心拿不到冠军,那就走在世界跳水难度表的前面,把自己再提上一个层次。“他们有的难度动作,我们一定要有;他们没有的难度动作,我们也要跳出来!”就这样,1973年的时候,全世界跳水都还只是在跳两周半,中国队已经能跳三周半了。这种勇攀高峰、迎难而上的进取精神构成了“梦之队”的强大内核,到今天依然传承不息。

运动员们“卷”难度,“卷”细节,教练员们就“卷”训练方法。说到这一点,就不得不提被誉为“现代跳水技术之父”、中国梦之队的“造梦者”——原中国跳水队总教练徐益明。

徐益明,1942年出生于广东湛江的一个农民家庭。生长于水边,他对跳水似乎有着与生俱来的热爱,常常跟着电视上的运动员学习模仿。1956年,徐益明进入湛江业余体校学习,1960年加入广州跳水队。1972年,在获得全国冠军后,徐益明选择了退役,成为广东跳水队教练,那年他30岁。对于一个运动员而言,这样的履历似乎并不算亮眼。然而,徐益明与跳水的传奇故事才刚刚开始书写。

1973年,国家体委相中了这位能干的年轻教练,将他调到了国家队。徐益明不光擅长教技术,还精心设计了很多创新性的训练方法。在当年的简陋条件下,他发明了很多成本低但效率高的训练器材和方法,其中最具标志性意义的是陆上训练技术的发明,利用保护带和弹网,辅助运动员深扒动作细节。当时的保护带全靠教练员人力拉拽,徐益明为此下了不少苦功夫。将水上运动搬到陆上来训练,这是此前从未有人设想过的,“那时外国人觉得我们疯了,现在全世界都这么练。”在他的带领下,中国跳水队形成了自己独特的训练体系,真正实现腾飞,在世界上建立了统治性的优势。

其实,在现代跳水运动发展之初,水花大小并不是评判成绩的标准。直到1972年,苏联运动员在比赛中首次尝试控制水花大小,使得压水花技术正式进入大众视野。人们很快意识到,较小的水花能使跳水运动更加优美,同时也能放大动作细节上的偏差,更容易衡量动作质量。于是,压水花技巧就渐渐成为比赛中最重要的评判标准之一。

中国在压水花技术上的突破来自一次偶然。起初,人们普遍认为,将身子绷直,双手合拢,像针尖一样扎入水中,能有效减小阻力,使溅起的水花达到最小。因此,在跳水启蒙的“冰棍式”入水(不需要倒立,呈直立姿势入水)训练中,也要求运动员绷直脚尖。但初学者难免在动作细节上有所疏忽,有人偶尔脚尖绷不好,呈勾脚的入水动作,结果歪打正着,水花反而更小了。从力学上解释,在高速向下运动过程中,平面压水会把紧贴它的水带着向下运动,当向下速度大于向上速度时,水不会向上跑,就不会出现明显的水花。

1975年,中国刚开始修炼“水花消失术”时,使用的掌形是两手分开,五指张开,掌心对水。后来,随着技术不断改革,又出现了拇指相扣,四指弯曲或伸直的手势。现在的翻掌入水技术则要求在入水的瞬间掌心对准要入水的点,一只手抓着另一只手。

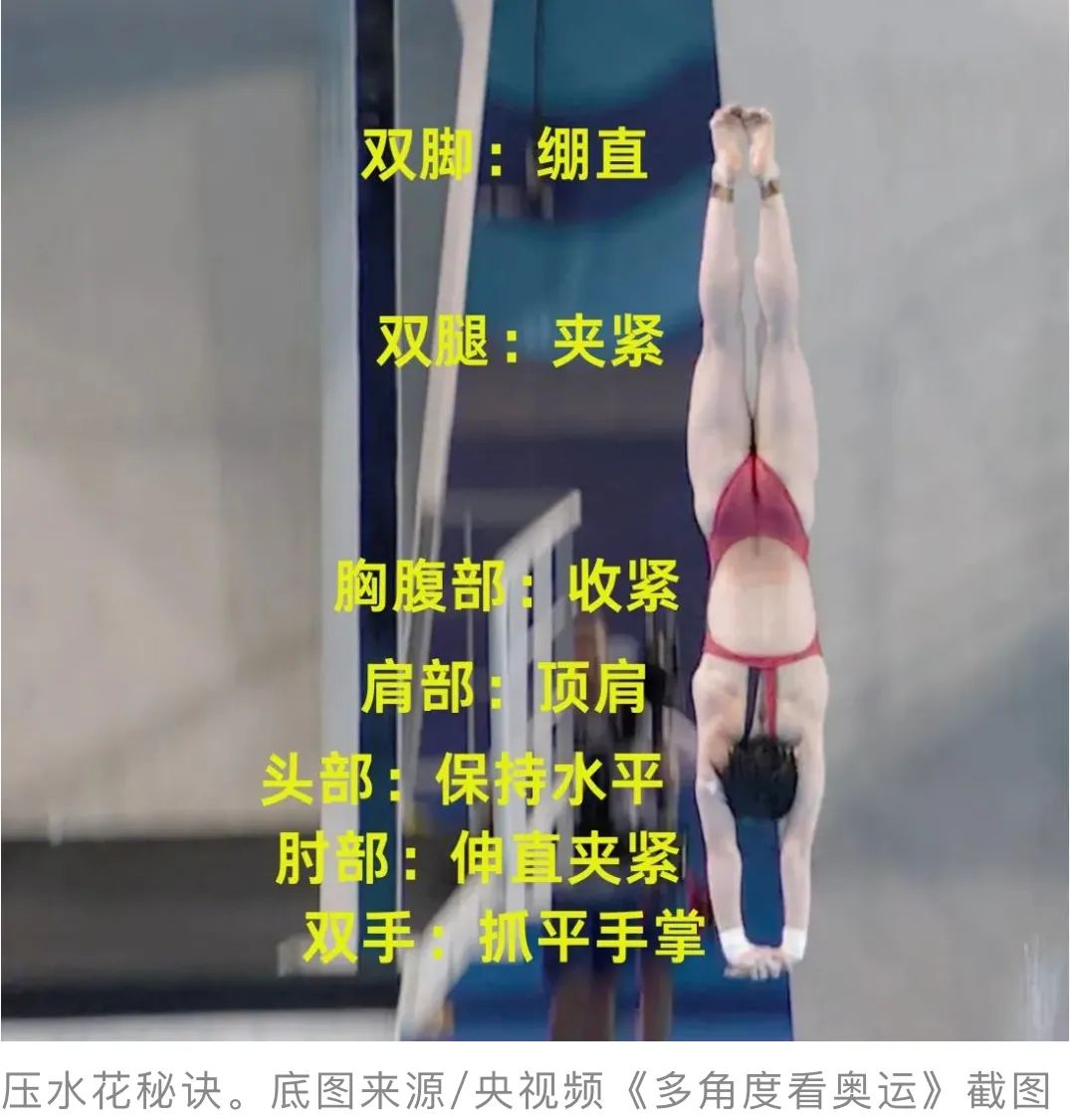

手型只是入水动作的细节之一,要想练好“水花消失术”,从起跳到入水的任何一个步骤都要做到“精细化操作”。清华跳水队教练于芬曾经揭秘:

“简单来说,就是运动员身体要与水面垂直入水。具体要求有手臂贴紧双耳,头、肩膀到脚尖成一条直线,在手掌接触到水面的一瞬间,身体最好是与水面成90度的直线,腰不能松,臀部要夹紧。”

当然,我国竞技跳水运动的发展也离不开举国体制的巨大优势。20世纪8090年代正是中国跳水队钻研技术,探索先进训练理念的关键期,中国提出“举国体制搞奥运”的口号,在政策上、经济上都提供了有力支持。通过“三级训练网”模式(传统学校-专业体校-省级国家级集训队),跳水人才层出不穷。而目前,我国体育人才的培养模式正处在转型期,由政府主导下的“三级训练网”模式向以市场需求为导向的培养体制探索。中国跳水队的辉煌,将继续闪耀。

编辑:陈笑笑 方清静(实习生) 审核: 温小强