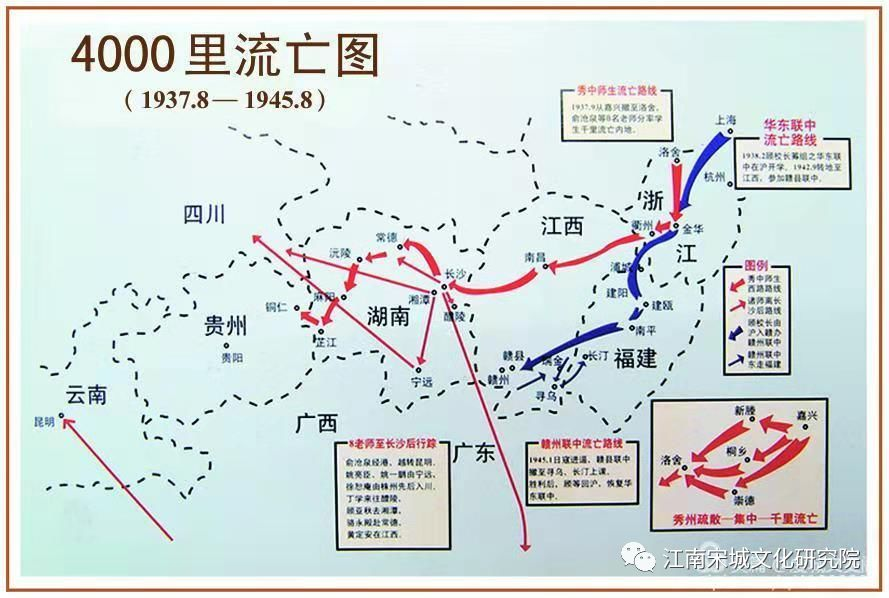

诺贝尔物理学奖得主李政道逝世,曾在江西求学

记者从相关方面获悉,美籍华裔物理学家、诺贝尔物理学奖得主李政道教授,于当地时间2024年8月4日在美国旧金山逝世,享年98岁。

李政道——祖籍江苏苏州人,1926年11月24日生于上海。现为哥伦比亚大学终身教授。全球著名美籍华裔物理学家,1957年获得诺贝尔物理学奖,他因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞(RHIC)物理和非拓扑孤立子场论等物理科学领域的贡献而闻名于世。

李政道母校——赣州联中

1938年,以浙江嘉兴秀州中学为首的华东地区多家基督教中学商议在上海租界开办联合中学,招收原校学生,免使他们在家乡沦陷后失学或受日寇奴化教育。定名“华东基督教联合中学”(后常被简称为“华东联中”)。1942年华东联中搬迁至赣县(今赣州) 与原南昌基督教青年会创办的青年中学合并,在9月3号成立“赣县基督教联合中学”(简称“赣州联中”) 。顾惠人任校长,张福良、蔡智传、潘作琴、余行鲁等为校董。

△赣州联中校长顾惠人

秀州(嘉兴) 越光(绍兴) 振声(苏州) 崇英(南通)蕙兰(杭州) 汇文(南京) 萃英(苏州) 舟山(定海)弘道(杭州) 育群(南京) 金陵(南京) 民德(吴兴)之江(杭州) 中华(南京) 澄江(江阴) 三一(宁波)。1942年,华东联中与江西青年中学(又称赣县青年中学)联合办学,组成赣县基督教联合中学简称“赣州联中”。

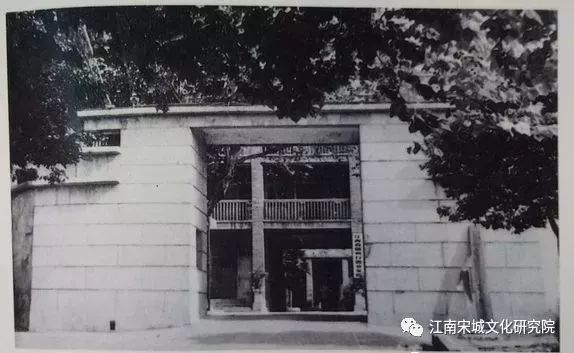

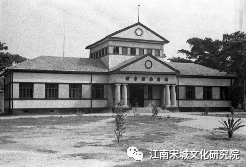

△赣州联中旧址

△李政道在赣州联中的毕业证

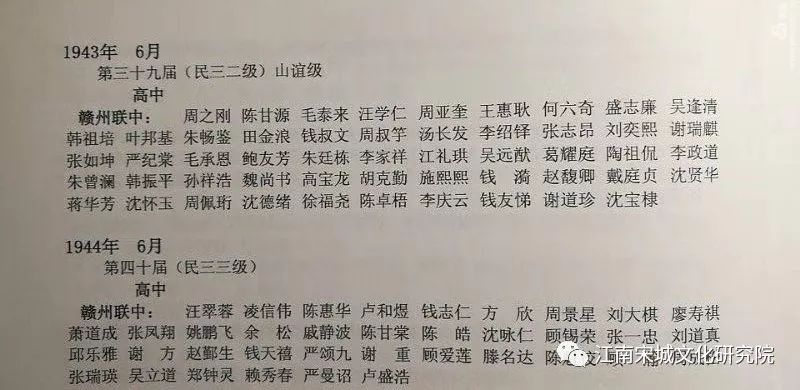

△赣州联中毕业生名单(山谊级李政道)

李政道—物理人生在赣州启蒙

李政道——1926年11月25日出生于上海,排行老三,有两个哥哥,两个弟弟,和一个最小的妹妹,兄妹六人(分别叫宏道、崇道、政道、学道、达道和雅芸)。李政道的父亲是南京金陵大学农化系第一届毕业生,后来经营肥料化工产品,家产颇为殷实,李政道的父母都很重视孩子的教育,也有足够的财力承担儿女们的教育花费。在这样一个家庭中,李政道本来可以得到良好的教育,少年时代,李政道的梦想就是像父亲一样读上大学,而他心目中的大学便是浙江大学。而历史却翻开了残酷而悲壮的一页,1941年12月8号,日寇的大举入侵,上海的沦陷,李政道平静的学习生活也难以为继,不得不走上流亡求学的艰辛道路。

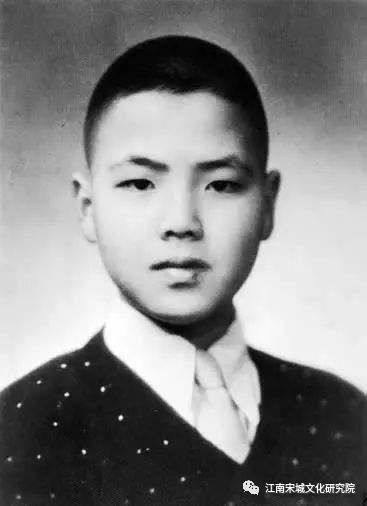

△少年时期李政道

凤凰卫视2012年9月26日《凤凰大视野》专访:

主持人曾子墨:抗战时期,战云密布、人心惶惶,而教育未废止,国民政府制定了“战时教育需作平时看”的方针,以应对长期的抗战,以及战后的重建事业对人才的大量需求,点点学术薪火得以燃烧不绝。很多日后我们耳熟能详的著名学者,他们的大学生涯就是在抗战时期的大后方度过的,诺贝尔奖获得者李政道就是其中之一。解说:一路追赶浙大的李崇道、李政道兄弟俩从上海出发后不久便被迫面临分离,哥哥李崇道一路漂泊到了广西;而李政道则跟着流亡途中的同学走走停停,没有固定的吃住的地方,没有固定的同行伙伴。这个15岁的少年,不得不一个人面对未知的前程。

李政道说:“因为它那时有很多的学校都在动,在福建一带的,在浙江一带的,都在动。你看见或碰见一个学校呢,你就可以跟他们一段,然后我那个脑子里就想走到大后方去,走到赣州,因为那个时候生病厉害,所以后来就走不动了,就留下来了,我那个时候主要的病是疟疾,是恶性的疟疾。”

李政道经浙江、福建到达江西赣州后,住进了为流浪学生设立的招待所,考进了赣县基督教联合中学(简称赣州联中),江西赣州地处赣南山区腹地,虽然生活和学习条件无法和上海相比,但是由于是大后方,远离战乱,相对比较平静,李政道在这里获得了一段宝贵的学习时间。他如饥似渴地学习知识,尤其是他在数理方面的天赋,在这深山僻壤中逐渐得到升华,据李政道回忆,在赣州一个类似图书馆的地方偶然读到美国版大学物理课本,其中里面的牛顿定律引起了他的兴趣和思考,从而启蒙了他的物理兴趣,坚定了自己物理的人生方向。

△民国新赣南图书馆

有一段时间,低年级数理课没有教课的老师,由于李政道的学习成绩出众,学校聘他担任兼职教师。时年16岁的李政道竟然当起了老师。于是,他在联合中学便轮流扮演两个角色:高中的学生和低年级的数学、物理“先生”。他扮演的两个角色,都得到校方和师生们的一致好评。李政道的天才在赣州联合中学初露锋芒。

△李政道(第三排左四)和同学们在赣州合影

一天,李政道经过一座茶楼门前,被里面说书的声音吸引住了,于是便进去,像那些当地的茶客一样,买了一杯茶,倚窗而坐,一会儿听听说书的故事,一会儿翻翻随身带着的杂志。李政道发现,这茶馆里还有好几个他认识的,他们都是在窗口或者门边,借着屋外照进的光线聚精会神地看书。从此以后,李政道和同学们便成了茶楼的常客。李政道:(当时日军每天都会对赣州进行空袭)每天三四点钟来,茶馆的人都要躲到城外的防空洞去,茶馆一片狼籍,我就跟那个茶馆老板说我来给你打扫,你不用管,我说我唯一的要求,就是人家吃剩的东西我可以吃,所以,每当敌机来了,老板自己赶快逃,我留下来给他收拾得很干净,他很满意,之后呢,结果他旁边的茶馆,也让我来打扫,所以我这边的生活就是靠给人家(打扫茶馆),人家去逃难,炸弹来了,我去救火去。茶馆旁边有一个比较大的,还不能说是广场,这样一个地方,我看见日本飞机飞得很低,飞得低,我看见航空员的那种眼镜,还用机枪扫射,我说好家伙,不过我想他的速度快,也许并没有看清我,我就把自己缩得像一个球一样,所以旁边树叶都给打下来了,我却没有事。”

李政道—物理人生成长与成就之路

李政道是一位杰出的物理学家。1956年,他与杨振宁一起提出弱相互作用中宇称不守恒的论断,翌年经实验验证后,共同获得诺贝尔物理学奖和爱因斯坦科学奖。他的研究工作对粒子物理学和量子场论的发展产生了深远影响。

据北京大学官网介绍,李政道在粒子物理理论、原子核理论和统计物理等领域做出了一系列具有里程碑意义的工作。1954年,提出“李模型”,对探讨量子场论基本问题起到重要作用。上世纪60年代以来,在正反粒子变换和空间反射联合变换下不守恒问题方面进行了系统研究;70年代以来,在建立与发展孤立子的量子理论、提出反常核态的概念、建立与发展随机格点规范理论、把时间作为分立动力学变量并进而建立分立动力学理论等方面都做出了开创性的贡献。发表大量科学论文,著有《场论和粒子物理学》等科学专著。

李政道获颁诺奖

李政道获诺贝尔物理学奖(1957)、爱因斯坦科学奖(1957)、G. Bude奖章(1969)、伽利略奖章(1979)、意大利最高骑士勋章(1986)、中国国际科学技术合作奖(1995)、纽约市科学奖(1997)、中国政府友谊奖(1999)、日本旭日重光奖章(2007)等;入选改革开放三十年中国最有影响的海外专家(2009)、中华文化人物(2015)。当选美国艺术和科学院院士、美国国家科学院院士、发展中国家科学院院士、意大利国家科学院院士。1994年当选首批中国科学院外籍院士。

李政道始终心系祖国的科学教育事业。自1972年起,多次回国讲学、建言献策,改革开放以后更是不遗余力地推动中国科学教育事业进步,为中国科学教育战略布局、高能物理前沿探索、高水平人才培养和国际交流与合作做出了无可替代的贡献。倡导建立国家自然科学基金制度和成立国家自然科学基金委员会,为推动我国基础研究和提升我国原始创新能力发挥了引领带动作用。倡导建立中美高能物理合作联合委员会机制和建设我国第一台高能加速器——北京正负电子对撞机(BEPC),促成北京谱仪(BES)、大亚湾中微子实验国际合作组,为我国在世界高能物理前沿取得一系列突破性成果提供了全局指导和倾力帮助。倡导成立北京现代物理研究中心、中国高等科学技术中心、浙江近代物理中心、北京大学高能物理研究中心等,推进前沿科学研究,促进国际交流合作和青年学者成长,为构建开放型教学科研基地和育人聚才环境争取了政策支持。

1979年至1989年,发起并参与组织实施中美联合培养物理类研究生计划(CUSPEA),选拔推荐915人赴美深造,造就了一批领军学者和社会栋梁,创设了我国急需高层次人才培养的新范式。1985年,倡导建立博士后制度和成立中国博士后科学基金会,持续打造我国科技创新生力军数十万人。1998年,发起设立秦惠䇹与李政道中国大学生见习进修基金,择优培育我国基础科学后备军数千人,成为我国创新型人才培养的重要载体。

编辑:陈笑笑 方清静(实习生) 审核: 黄玉龙