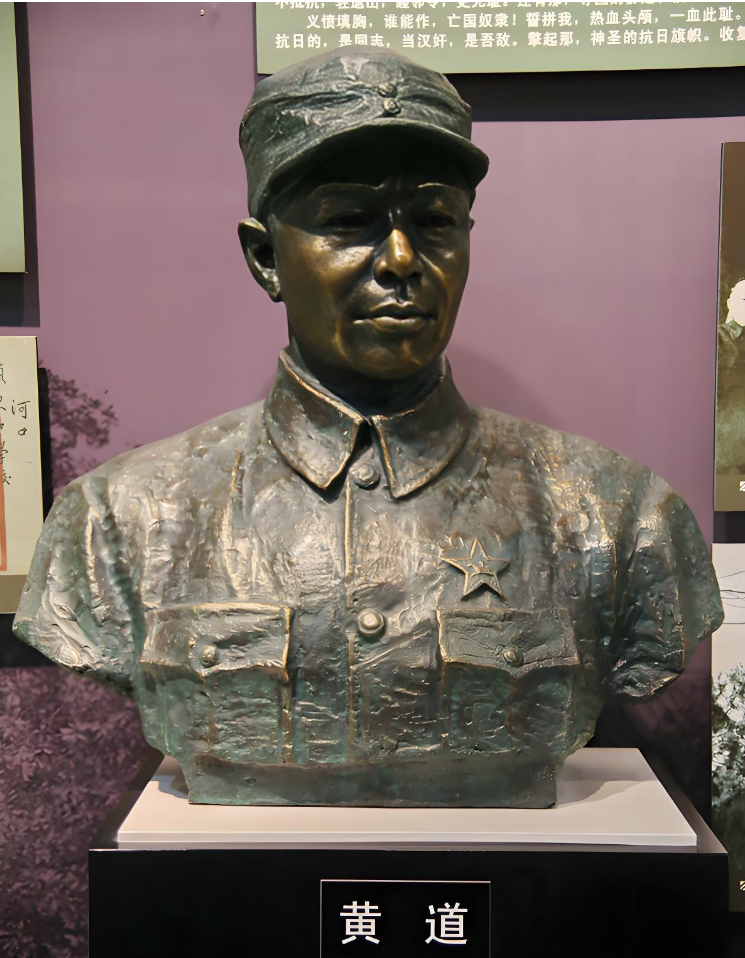

新四军抗日将士英名录上的第一位烈士——黄道

“今天是第十一个国家公祭日。国行公祭,纪念南京大屠杀死难者。在抗日战争的战场上,有一位江西籍烈士功勋卓著,位居新四军抗日将士英名录第一位。今天,让我们一起回顾他的英雄往事。”

新四军是抗日战争中的一支重要力量。抗日战争时期,新四军共8万余名指战员伤亡,他们的英勇事迹和牺牲精神值得我们永远铭记。

新四军抗日将士英名录中记载的第一位烈士名叫黄道,江西横峰人,他是赣东北革命根据地和红十军的主要领导人之一,陈毅称他为“新四军的创造者之一”。

黄道故居。

01

发起成立“江西改造社”

1900年5月21日,黄道出生于江西省横峰县姚家乡姚家垅村。父亲黄菊,略懂医道,父母除种田外,还在村里开了一家中药铺。黄道7岁入学堂读书,从小品学兼优,深受长辈喜爱。

19岁那年,黄道考入南昌二中,与袁玉冰、徐先兆、黄在璇(野萝)、黄家煌、刘轶、石廷瑜、江岩(支宏江)同班,他们经常聚在一起阅读进步书籍,商讨国事,讨论中国将向何处去等问题,被同学们戏称为“江西八大家”。

1919年12月,黄道和袁玉冰等发起组织江西最早的进步社团“鄱阳湖社”,寓意将南昌学生运动的小洪流引入全国学生运动的大海中,后改名为“江西改造社”。从此,江西改造社蜕变为以改造社会和改造政治制度为目的的青年革命团体。

中学毕业后,黄道到上饶信江中学任教。在这里,黄道积极向老师和学生们介绍进步书籍,宣传革命思想,很快在校内兴起了学习进步书刊之风,一批进步师生在黄道的引导下走上了革命道路。

1923年秋,黄道在袁玉冰的鼓励下,前往北京继续求学,不久后与老乡邵式平一同被北京师范大学录取。黄道在北师大仍坚持负责并领导江西改造社北京总社工作,积极吸收在京江西籍进步青年加入。在这里,黄道结识了就读于北京女子师范大学的江西籍女学生刘和珍,并联合其创办了江西同乡会刊物《博物》。

在北师大就读期间,黄道选修了李大钊的《史学思想史》等课程,他曾对邵式平说:“听了李大钊的演讲,我拨开云雾看到了青天,茅塞顿开,大开眼界,对中国的问题我看得越来越清楚了,对中国的前途也越来越有信心,走共产主义道路是中国的出路。”

同时,黄道还与陈毅订交,志同道合的两人很快成为亲密战友。在李大钊、陈毅介绍下,黄道加入社会主义青年团,后转为中国共产党党员,并在1923年冬至1924年担任北师大第一任党支部书记。

油画《新满江红》。

02

七年主政闽北带出抗日铁军

1926年,黄道在三一八惨案中暴露身份后,遭北洋军阀政府通缉,党组织委派他返回江西工作,黄道同志正式由书斋走上了革命战场。

回到南昌后,受中共江西地方委员会负责人、国共合作时国民党江西省党部组织部长赵醒侬的指派,黄道负责横峰县国民党县党部的筹备工作。黄道在横峰积极开展工作,成立了国民党横峰县临时党部和中共横峰县第一个党支部。

黄道协助方志敏创建了工农革命军第二军第二师第十四团一营一连,这是赣东北第一支正规武装,他还领导建立了赣东北革命根据地第一个县级苏维埃政权——弋阳县苏维埃政府。

1930年10月,闽北、赣东北苏区正式合并,闽北苏区党的组织和红军划归赣东北省委领导。1931年7月,黄道调任中共闽北分区委书记、军分区政委。黄道“那种善与人同的政治风度,练达、老成、坦白、虚心”的品格,很快赢得了闽北革命根据地干部群众的信赖。

根据分区实际情况,他主导建立了闽北分区和各级苏维埃政权机构,主持召开了闽北一苏大会,成立了闽北分区苏维埃政府,加强苏维埃政权建设。

当时,国民党军对闽北根据发动第三次“围剿”,黄道领导红军英勇作战,粉碎了敌人的军事企图。在此期间,红军独立团人数由不到2000人发展到近3000人,地方武装和群团组织得到发展壮大。

同时,他还狠抓经济建设,主导创办了闽北工农银行、造币厂,发放农贷,兴修水利,还积极沟通赤白贸易,保护贸易自由,有力打破了敌人的经济封锁。在根据地,闽北红军医院、闽北党校等机构纷纷建立,当地经济和教育、卫生事业取得了长足发展。在黄道的领导下,闽北革命根据地扩展到闽赣13个县,纵横数百公里,人口近百万,进入全盛时期。

因为某次偶然的机会,黄道从一张包盐的旧报纸上得知西安事变爆发,他立即召开闽赣省委会议,号召“一切不愿做亡国奴的中国人,不论职业、团体、宗教信仰及政治派别,一致联合起来,共同进行抗日的民族战争”。

1938年1月,黄道调任中共中央东南分局委员、宣传部长和统战部长,中共新四军党委委员、新四军驻南昌办事处主任。同年2月25日,千余名闽北红军游击队在铅山县石塘镇集结整训,改编为国民革命军陆军新编第四军第三支队第五团,开赴皖南抗日前线。

对此,陈毅后来评价说:“以一支强有力的部队编入新四军来适应抗战之爆发,这是黄道同志对革命对民族的绝大的贡献”。

1938年8月,黄道撰写了《抗日游击战争的实际知识》一书,总结在闽北三年游击战争的经验,并结合当时的抗战实际,系统阐述了毛泽东关于持久战的战略方针和游击战争的战略战术,有力推动了共产党的抗日主张、战略方针在国民党统治区的宣传。

1938年初,黄道和陈毅等在南昌合影。

03

临终嘱托“棺木不要太好”

黄道主持新四军驻南昌办事处工作后,一心扑在抗日前线,却为国民党反动当局所不容。1939年3月,黄道任中共江西省委书记,同月,南昌沦陷后,他奉命赴皖南新四军军部。

4月20日,在前往皖南新四军军部途经铅山河口时,黄道因过度劳累导致身体不适,便住进了河口大同旅社进行治疗。

国民党第三战区特务获悉后,买通了为黄道治病的医生,趁机注射毒药谋杀了黄道。黄道一息尚存时,还不忘告诫身边的同志:“要抗战到底,革命到底”,并叮嘱他们“棺木不要太好,只要我睡得下就可以了,要节约些。”

清贫,是黄道的终生坚守。南方三年游击战争时期,他的全部家当只有一把雨伞、一个挎包、一只水壶、一条毯子、一双草鞋、一双布鞋和两套换洗衣服。黄道牺牲后,人们清理他的遗物,除了发现一支钢笔和几本马列主义著作外,就只有一个木制烟斗、一包土烟丝和几件褪色的旧军装,其他一无所有。

黄道的遗体葬于闽北崇安山地,当时在河口追悼大会上有党政军代表数千人参加,附近几县人民得知消息后,跋涉数百里前来吊唁,十天内陆续来参加追悼及送葬的人有上万人。

1939年5月25日,中共中央东南局发出《关于悼念黄道同志的通知》,陈毅亲笔撰写了《纪念黄道同志》一文,评价黄道是“江西人民的革命领袖,中共优秀的领导干部,马列主义的活动家,抗日的新四军的创造者之一”。

为了党和人民的利益,黄道“尽了他毕生的绝大努力,也发挥了他的无比的革命的天才”。(何丹凤)

编辑:吴梦婷、实习生章星颖

审核:李薇