沿着总书记的足迹看江西这个乡村

石门村村民说,一年多来,我们的林更绿水更清了,环境更加整洁干净了。

“新石门村人”说,一年多来,我们在这里经商,收入更多了。

石门村干部说,一年多来,我们的工作更好做了,干群关系更和谐了。

石门村是江西省上饶市婺源县秋口镇王村的一个自然村,也是一个千年古村。这里是饶河源国家湿地公园的中心区,也是极度濒危鸟类蓝冠噪鹛自然保护小区。2023年10月11日下午,习近平总书记曾来到石门村考察。

一年多来,石门村发生了很多可喜新变化,生态环境越来越好,农民收入越来越高,干群关系越来越和谐,群众的日子越过越红火。近期,本刊记者来到婺源县,访农户、看产业,聊变化、问感受,以期解锁石门村的幸福密码。

青山常在,绿水长流

习近平总书记在婺源考察时提出:“希望你们保护好自然生态,把传统村落风貌和现代元素结合起来,坚持中华民族的审美情趣,把乡村建设得更美丽,让日子越过越开心、越幸福!”

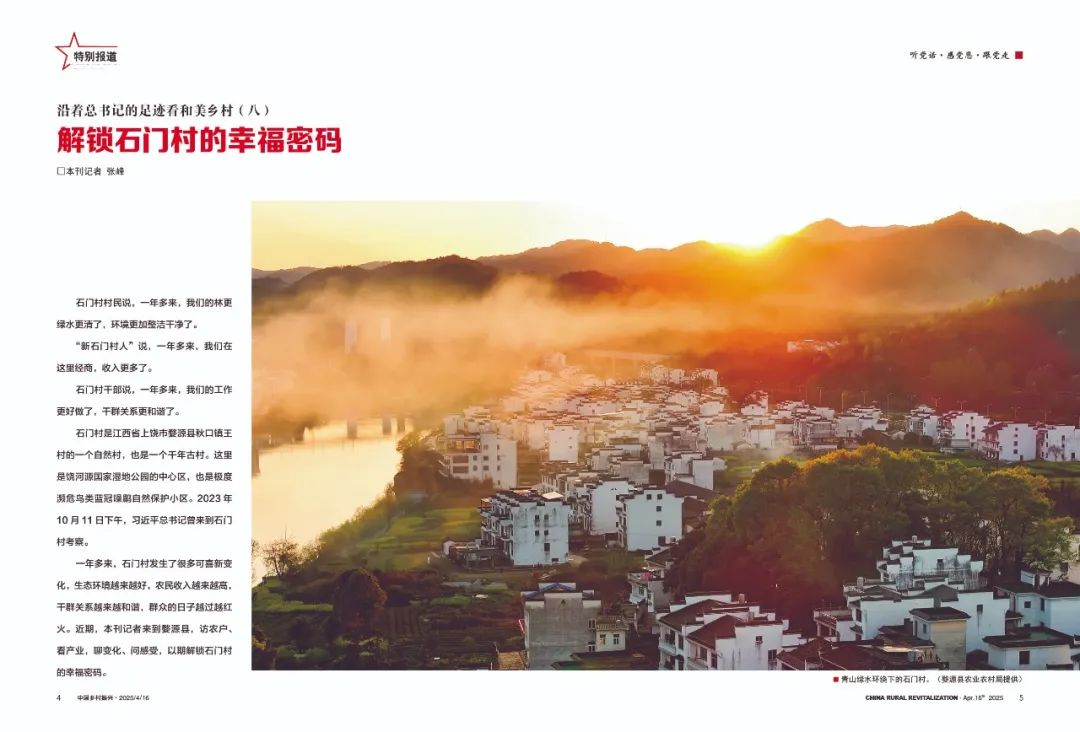

站在石门村对面月亮湾码头观景平台眺望,河面不时有竹筏穿梭,岸边一排排竹筏静候着八方来客。不远处白墙黛瓦的民房错落有致,房顶上层层叠叠的马头墙,给人一种别样的动感和韵律,村庄四周青山绿水环绕,俨然一幅铺展的水墨画卷。

青山绿水环绕下的石门村。(婺源县农业农村局提供)

据当地村民介绍,绕村而过的河叫星江河。星江河被一个沙洲分为内湾和外湾,因沙洲形状像月亮,故称月亮湾。

漫步星江河河畔,腺柳、枫杨、樟树等树木倒映在清澈的河水中,河边一片毛竹林随风摇曳,很是惬意。河岸步道边一处介绍蓝冠噪鹛的牌子吸引了众多游客驻足观看。

蓝冠噪鹛有鸟类“大熊猫”之称,是国家一级保护动物,被纳入了世界自然保护联盟濒危物种红色名录。1919年,蓝冠噪鹛在婺源县首次被发现后曾一度销声匿迹。2000年,蓝冠噪鹛在婺源县重新被发现,引起世界轰动。目前,蓝冠噪鹛野生种群的已知分布范围主要在婺源及其周边地区。

发现蓝冠噪鹛的踪迹后,石门村就成立了护鸟队。石门村小学退休教师俞旺金担任护鸟队队长,同时也是村里的讲解员。

石门村护鸟队队长俞旺金(左一)为游客介绍蓝冠噪鹛。侯缨哲/摄

“蓝冠噪鹛个头不大,但非常聪明,对环境十分敏感,一旦发现有危险就飞走了。它们一般会选择在河流边茂密的树林隐蔽,每天用清澈的河水洗澡,居住地也喜欢靠近人类,这样可以免受大型动物的威胁。” 俞旺金说,“蓝冠噪鹛选择我们村作为栖息繁衍地,说明我们这里生态环境好。我们就有义务和责任把它们保护好,给它们创造一个安全、安静的栖息繁衍环境。”

每年4月至7月,蓝冠噪鹛便会如约而至,在星江河两岸的树上筑巢繁衍。其间,也是石门村护鸟队最忙碌的时候。

石门村内的蓝冠噪鹛铜像。侯缨哲/摄

“在蓝冠噪鹛繁衍的季节,我们会在村里每个路口设立‘护鸟岗’。每天清晨6点到傍晚6点,护鸟员都会沿河巡逻,观察蓝冠噪鹛的栖息情况,也会向来村里游玩的游客讲解蓝冠噪鹛的生活习性,劝导游客远离蓝冠噪鹛的栖息地。”俞旺金说,这一切都是在尽可能不打扰到蓝冠噪鹛的前提下进行的。

月亮湾水上经营公司筏工在月亮湾水域驾驶竹筏。侯缨哲/摄

石门村自古以来爱林护绿蔚然成风,涵养了一流的生态环境,为蓝冠噪鹛提供了绝佳的繁衍栖息地。石门村村内的人居环境同样不逊色。

走进石门村,家家户户房前屋后干干净净,柴火堆砌得整整齐齐。电线、网线、有线电视线全部埋入地下,村里常见的“蜘蛛网”不见了。村内都是柏油路或石板路,路边种满了各种花草。村内空地上有的种上了蔬菜,有的用作展示晒秋风俗的场地。村民房屋外墙上,有的贴上了保护生态环境的标语,有的画上了具有浓郁乡村风格的墙绘,有的挂满了群众幸福生活的笑脸图……目之所及满是石门村村民的幸福图景。

“这几年,我们在全力保护好村庄内的古樟、苦槠、枫杨等原生态水口林和一江清水的基础上,深入实施‘彩化森林、景化通道、花化乡村、果化庭院、美化全域’行动,大力推进油菜花规模种植和创意打造,用实际行动让青山常在、绿水长流。”王村村委会副主任余五荫介绍,“在村容村貌的改造提升上,我们在保持村庄徽派风貌的基础上,采取了‘微改造、小改进、精提升’模式,导入了农耕文明、传统村落、乡村生活等风貌美学元素,建设了酿酒坊、茶舍、非遗馆等特色文化场所,推出了晒秋场景、樱花园等网红打卡点,着力打造‘转角遇见乡愁、触手即是乡韵’的高品质生态文化村。”

“一村一鸟”吸引了来自世界各地的游客争相来到石门村。为保护好蓝冠噪鹛,呵护好生态环境,婺源县在石门村科学划定蓝冠噪鹛自然保护小区。2024年3月,国家林草局与江西省人民政府合作,共建了蓝冠噪鹛国家保护研究中心,致力于全面提升蓝冠噪鹛保护研究水平。同时,婺源县还启动了饶河源国家重要湿地研学基地项目二期建设,通过建设湿地公园研学基地、蓝冠噪鹛鸟类博物馆,整合朱子理学、自然科普、非物质文化遗产等研学资源,打造观鸟研学旅游目的地,不断讲好“一村一鸟”和谐共生的精彩故事。

人人有事做,家家有收入

习近平总书记在婺源考察时提出:“优美的自然环境本身就是乡村振兴的优质资源,要找到实现生态价值转换的有效途径,让群众得到实实在在的好处。”

婺源是中国绿茶之乡、中国绿茶金三角核心产区,绿茶制作历史悠久,自古便有“千年茶乡”的美誉。石门村素有种茶的传统。早年间,石门村就有500多亩茶园,种植茶叶曾是石门村村民的主要经济来源。

2024年1月31日,石门村乃至整个婺源县的茶产业发展迎来了一个里程碑式时刻。这一天,全国首创建设的出口茶叶“大基地”在石门村正式揭牌。

“我们的茶叶主要出口欧洲和非洲,以前大多先销往上海、宁波等地,再由那里的经销商销往海外。现在我们整合全县茶园组建了茶叶‘大基地’,不仅为婺源县茶叶出口创造了更大空间,还可以带动周边地区茶产品集聚,从源头推动茶叶种植管理水平与茶叶品质‘双提升’,拓展茶叶外销市场,促进茶产业进一步做大做强做优。”婺源县农业农村局党组书记洪日新说。

2024年以来,石门村的茶园面积从500亩增至600余亩,茶产业发展不断壮大。

在传统茶产业发展壮大的同时,石门村旅游、民宿、农家乐等新兴业态也是方兴未艾。

前几年,随着游客的增多,月亮湾周边几个自然村的村民开始自发制作竹筏搭载游客。“以前那种细长的竹筏不安全,各个自然村的竹筏经营者之间因为缺乏管理,有时还有争抢游客的情况。”回忆起以前的情景,石门村村民俞丽华说。

“在县里的指导下,石门村采取‘国有公司+集体+村民’模式,由国有的婺源文旅集团注资成立了月亮湾水上经营公司,改变原来村民无序、无证经营状况,将水上经营竹筏由130个缩减为40个,经营利润80%返还给村民和村集体,员工优先聘用原有筏工和当地村民,带动村民就地就业。自2023年3月规范经营以来,公司实现竹筏收入450余万元,月亮湾水域农户平均每户可分得利润2000元。”秋口镇人大主席游晓锋介绍。

俞丽华家曾经经营过竹筏生意,后来将竹筏卖给了月亮湾水上经营公司,现在她已经成了公司的筏工。“现在的竹筏不仅有遮阳篷和座椅,而且更结实、更安全了。我每天到公司来上班,一年能有两三万元的收入,中午公司还管一顿午餐,比以前好多了。”俞丽华说。

“她家2024年还开办了民宿,不到一年的时间就赚了两三万元。日子过得好着哩!”俞丽华话音刚落,一旁的筏工王时兰立即补充道。

不光是俞丽华,村里很多村民都开办起了民宿。“我们村民宿办得最好的是许美玲家。她家的民宿2024年5月开业,几个月的时间营业额就到达了六七万元。”余五荫介绍说。

习近平总书记曾到访的石门村村民俞叔仁家,不仅开办了民宿,还售卖当地传统美食糯米子糕、糯米子酒,帮助村民代售各种土特产,日子越过越红火。

据介绍,2023年,石门村仅有3家民宿,床位不超过40张,一年到头也没什么客人来住,村里更是无人经营农家乐。2024年,石门村民宿产业进入高速发展的黄金期。目前,全村已开办民宿41家、床位200多张,还有农家乐5家。此外,村内休闲茶室、咖啡吧等新业态也竞相入驻,蓝冠噪鹛公仔、米酒拿铁、文创雪糕等特色产品不断推陈出新,越来越多的石门人自发选择回村创业,实现在家门口守着“风景”致富。

石门村的发展也吸引了一批“新石门村人”来村创业。查永红便是“新石门村人”的一个代表。查永红是上饶市市级非物质文化遗产(婺源浙源查氏酿酒技艺)传承人,也是查记酒坊第十一代传承人。2023年初,查永红响应婺源县非物质文化遗产进景区的号召,把酒坊开到了石门村,成了一名“新石门村人”。

“查氏酒曲的老酒母历经300年的复育纯化,具有很强的发酵力,米酒酿成后具有久存不酸的特点。” 查永红介绍,“即便在三年自然灾害时期,全家吃饭都困难的情况下,我爷爷也没间断制曲,保证了老酒母的生衍繁殖。”

由于坚持古法酿制、诚信经营,不少游客慕名前来,查记酒坊成了石门村的“网红”打卡地。查永红的酒厂也扩大了规模,添置了新设备,生意越来越好。

如今,石门村的发展已经步入快车道。总投资30亿元的大月亮湾乡村振兴产业带项目一期,2024年1月份已开始动工;北岸区域乡村振兴板块乡村艺术慢道、非物质文化遗产传承馆、自然艺术馆、共享食堂已全面完工;南岸的月亮湾公园将植入观光小火车、奇迹动物城、花园露营等全新业态,正在加紧建设……

“一年多来,我们充分挖掘月亮湾资源优势,正在努力将月亮湾和石门片区打造成为生态价值转换创新地、全域乡村振兴示范地。”婺源县委常委、统战部部长黄先河说。

随着人气越来越旺,石门村村民都端起了“生态碗”,吃上了“旅游饭”,收入水平更是芝麻开花节节高。2022年,石门村农民人均可支配收入2.65万元。2024年石门村农民人均可支配收入由2023年的3.1万元提升至约3.6万元,增加近5000元。

幸福时常串门,干群关系更和谐

习近平总书记在婺源考察时提出:“乡村要振兴,关键是把基层党组织建好、建强。基层党组织要成为群众致富的领路人,确保党的惠民政策落地见效,真正成为战斗堡垒。”

为确保习近平总书记的指示要求在婺源落地生根,婺源县借鉴浙江、上海等地成功经验,围绕习近平总书记关于“幸福”生活的丰富内涵,深化“走村不漏户、户户见干部”的做法,创新推行“幸福来串门”乡村治理模式,让党员干部、网格员、挂片民警与每户群众结对联系,通过定期走访,动态掌握群众需求,及时回应群众关切,探索出了一条符合婺源特色的基层治理道路。

石门村村民家门口都张贴着“幸福来串门”网格连心服务牌。侯缨哲/摄

在石门村村民家门口都贴着一块“幸福来串门”网格连心服务牌,牌子把“警格”与“网格”深度融合,写明了联户党员、干部、网格员、片区民警姓名、手机号码,方便群众联系。牌子上还有一个二维码,村民使用微信扫码即可登陆江西省万村码上通长效管护平台,同步还链接了反邪教、禁毒、扫黑除恶、普法宣传等综治工作方面宣传内容,方便群众阅读学习。同时,还设置了群众意见建议反映栏,进一步畅通了群众诉求通道。

对石门村脱贫户俞务钱来说,“幸福来串门”“串”出了稳定的工作。俞务钱今年20岁,家里有4口人,父亲前些年出车祸丧失了劳动能力,妹妹还在上学,生活的重担落在了他和母亲身上。“有一次我的帮扶联系人、秋口镇人大主席游晓锋来家里,我向他说了想找份工作,增加家庭收入。没几天他就帮我联系了在一家农家乐打工的工作。”如今每个月都有稳定收入的俞务钱高兴地说,现在日子越过越开心,越来越幸福。

对石门村村“两委”干部来说,“幸福来串门”“串”出了和谐的干群关系。“以前我们村里矛盾还是挺多的,尤其和人居环境整治、土地有关的问题,老百姓之间容易产生矛盾,对村干部的意见也很大。”余五荫说,“自从实施‘幸福来串门’以后,各级干部主动入户问生产生活情况,帮助村民解决一些实际困难,慢慢地干群关系变得越来越和谐了,村里各项工作的开展越来越顺利了。”

石门村村民接孩子回家,路上充满欢声笑语。侯缨哲/摄

“我们开展的‘幸福来串门’活动分别对村组干部、乡镇干部、县级领导干部、包保单位干部、联户党员‘串门’作出了具体要求。”婺源县委书记徐树斌进一步介绍,“对村组干部来说,要求每天进村入户,做到‘天天串’,网格员要每日开展巡查走访。对乡镇包保联系干部来说,每周二为集中下村日,原则上县级当天不安排相关工作会议,做到‘周周串’。同时,提倡乡镇基层干部开展‘驻村夜访’,杜绝村干部‘机关化’、村支书‘走读化’现象。对县级领导干部来说,要求对挂点乡(镇、街道)定期开展下访接访,每月不少于一次,做到下访接访‘月月串’。对县直包保单位干部来说,要求实地走访挂点村(居)的服务对象,准确掌握包保家庭基本信息和生产生活情况,落实行之有效的服务举措,做到‘时时串’。”

截至目前,婺源县以户为单位,在农户家门口张贴连心牌8万余张,基本实现全覆盖,全县党员干部开展走村入户串门8.5万次,解决实际问题6352件,化解矛盾纠纷954件。

如今的石门村,不仅有美丽的风景,更有和美的生活。村里每天都在用爱和坚持续写着“一鸟一村”和谐共生的故事,村民每天都在用双手和智慧创造着更加美好的幸福生活。