他是首位发现小行星的中国人,把这颗星命名为“中华”

1978年

国际小行星通报宣布

将第2051号小行星命名为“张”

你知道“张”是指谁吗?

他就是

中国现代天文事业主要奠基人之一

中国天文学家

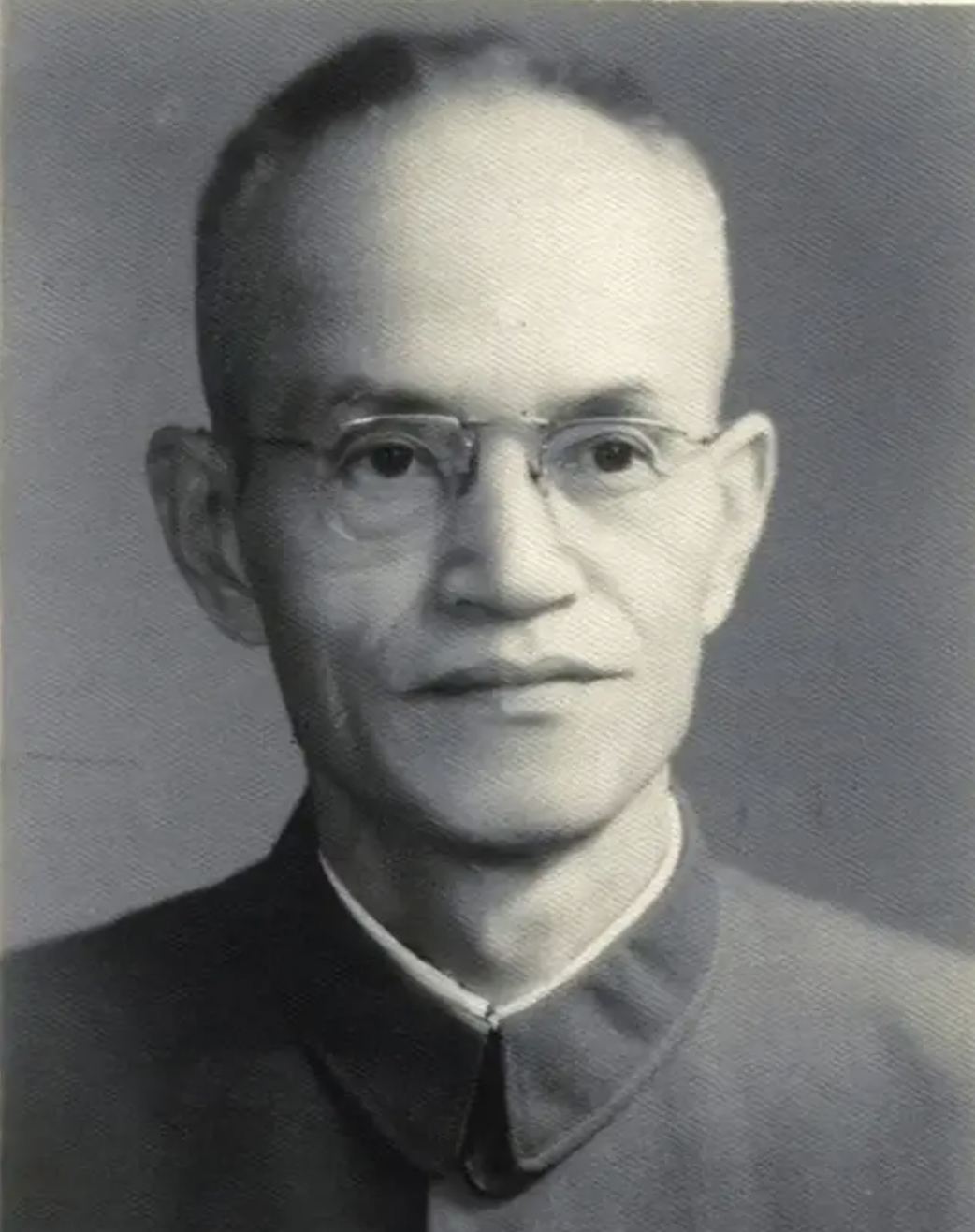

张钰哲

1902年2月16日,张钰哲出生于福建闽侯一个贫苦家庭。1910年,8岁的张钰哲亲眼目睹哈雷彗星,领略到宇宙的神奇和震撼,幼小的心里埋下了探索未知宇宙的种子。

1923年,张钰哲从清华毕业后,出国先后学习机械工程和建筑学,但出于对天文学的浓厚兴趣,他于1925年进入芝加哥大学就读天文系。

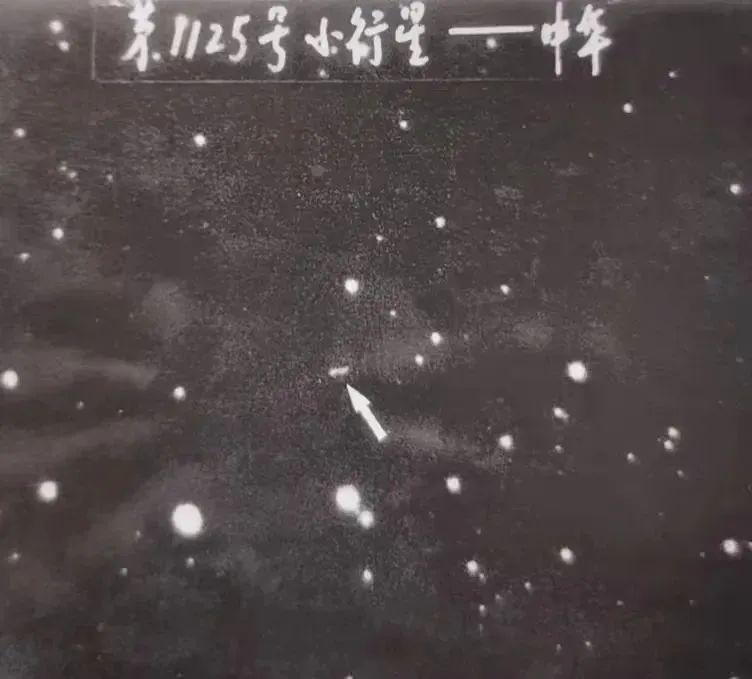

1928年11月22日,张钰哲用叶凯士天文台60厘米反射望远镜发现一颗新的小行星,这是第一颗由中国人发现的小行星,张钰哲深情地将其命名为“中华”。

1929年,张钰哲取得博士学位后回到祖国,受聘为中央大学物理系教授,同时被天文研究所聘任为特约研究员,参与天文研究所的科研工作。

1941年1月,张钰哲接任天文研究所所长。

早在20世纪30年代,据天文学家推算,1941年9月21日,将有日全食带进入中国境内。

年轻的中国天文学会专门成立了日食观测委员会。因日本发动全面侵华战争,从国外定制的仪器无法运到,计划中的9支观测队也压缩到两支。

其中的西北队将观测地点设在甘肃临洮,由当时的天文研究所所长张钰哲担任队长。

图:甘肃临洮泰山庙日食观测队(左四为张钰哲)

1941年6月底,张钰哲一行带着因陋就简的仪器,乘卡车从昆明出发,冒着日军飞机轰炸的危险,历时40多天,经过长达3000多公里的旅行,终于到达临洮。他们此行穿越5个省份、20多个市、县,还一路向百姓科普日全食知识。沿途百姓首次听到了“天文”一词,并对“日食”有了正确理解。

为减少被敌机轰炸的风险,张钰哲将观测地点设在临洮城东的岳麓山泰山庙内。

9月21日9时30分,日全食初亏如期而至。

这次观测是中国境内的第一次日全食科学观测。观测队顺利进行了照片拍摄、光谱观测、彩色影片拍摄等,取得了大量珍贵资料。返程途中,张钰哲还组织了多场日食展览活动,进行科普宣传。

鲜为人知的是,那时的张钰哲正揣着一封母亲病危的电报。日全食3天后,张钰哲的母亲病逝。他悲恸地写下论文《在日本轰炸机阴影下的中国日食观测》,作为对母亲最深切的悼念。

1950年5月20日,中央人民政府政务院任命张钰哲为中国科学院紫金山天文台台长。

1965年,张钰哲率领紫金山天文台有关科研人员赴北京参加中国第一颗人造卫星的轨道设计方案论证和测轨方案研究工作,对“东方红一号”的成功发射起到了重要作用。

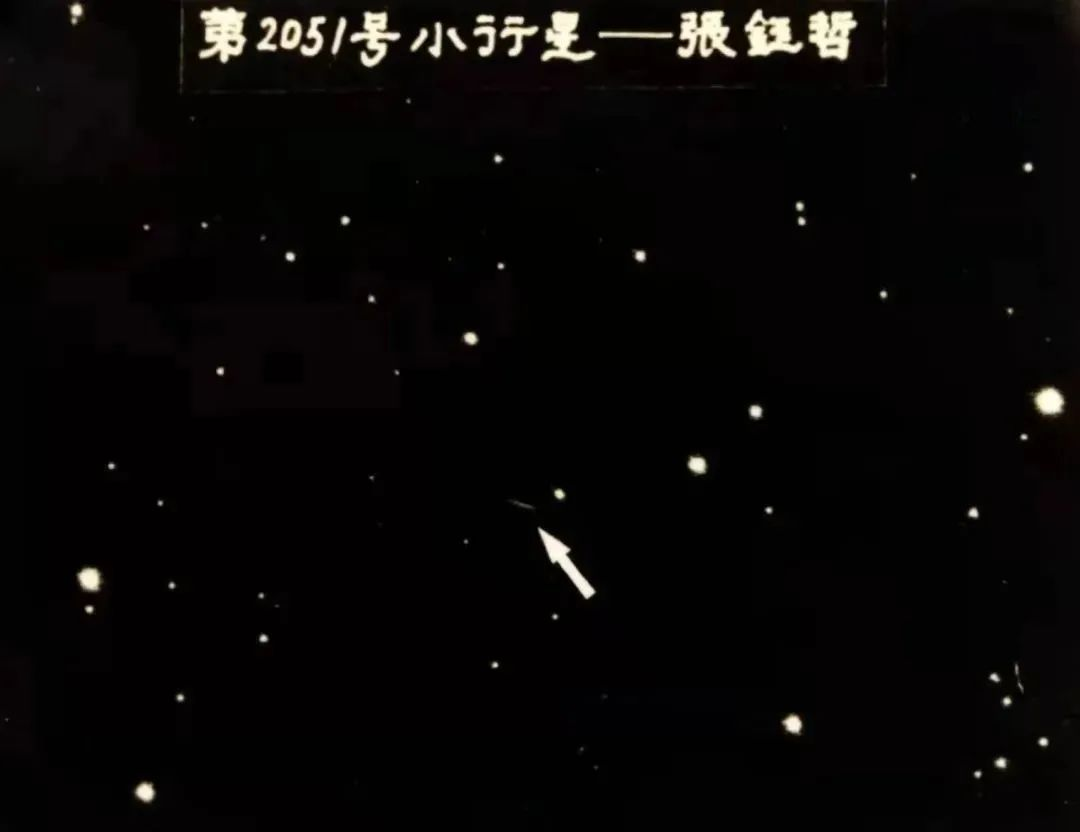

1978年,国际小行星通报宣布,第2051号小行星命名为“张”,以表彰张钰哲在天文学上的贡献。

1986年7月21日,张钰哲在南京病逝,告别了钟爱一生的天文事业。

张钰哲的家国情怀与科学精神

如同太空中亘古闪耀的“中华”星

永远激励着后人

严谨求实、勤奋开拓

不断攀登科学的高峰

致敬!