从西湖鸳鸯到北京红隼,都是以生命为代价的警示

近期,几起用弹弓伤害动物的事件引发了大众的关注。

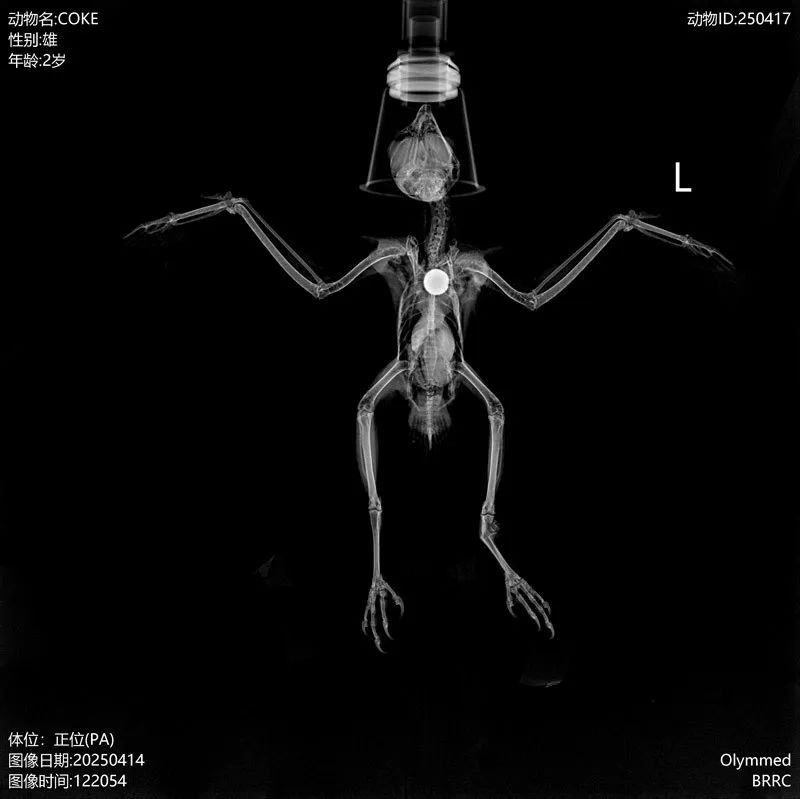

4月14日,北京猛禽救助中心接救到一只国家二级保护野生动物红隼(sǔn),康复师在红隼体内发现一枚泥丸,推测它疑似遭到人类用弹弓射杀,这只红隼最终不治身亡。4月7日,一男子在西湖游玩时用随身携带的弹弓击打一只鸳鸯并试图打捞,后因鸳鸯死亡漂远作罢,随后“西湖鸳鸯遭男子用弹弓射杀”登上热搜。再往前,3月23日,两男子在成都高新区锦城湖持弹弓射击国家“三有”保护动物小鸊鷉(pì tī),致一只幼鸟当场死亡,高新区生态环境和城市管理局对此发布通报,涉事两人已被公安机关依法传唤,案件在进一步侦办中。

受伤红隼&X光片 北京猛禽救助中心供图

相似的悲剧连续发生让人遗憾,相关新闻的评论区,几乎是一片谴责与叹息。这种谴责出自一种很朴素的道德观念,那就是我们应该怀有对生命最基本的敬畏。当然,用弹弓击打野生动物不仅是残忍的、不人道的,更是可能触及法律红线的。稍加搜索我们便可以看到诸多先例。比如,江西贵溪的莫某以食用野味为目的,在树林内先后四次使用自行组装的弹弓猎获鸟类12只,这些鸟均为国家“三有”保护动物,日前莫某被判处有期徒刑7个月,缓刑1年,赔偿野生动物资源损失费6300元,并在县级以上新闻媒体上公开赔礼道歉。

通过新闻搜索,我们同样发现,“弹弓打鸟”的现象其实并不算多么罕见。尽管有处罚案例在先,但问题依旧。原因当然与违法成本有关,打了不一定被抓到,被抓到也可能只是几百元的罚款,于是在心理博弈中,不少人选择了侥幸一试。在相关专家的采访中,我们也看到“非法狩猎罪”的认定争议,是否在禁猎期和禁猎区、是否将弹弓认定为禁捕工具、按价值还是按数量量刑等问题都影响着后续的处置结果。这些争议点和模糊地带,让某些人找到了“合法施暴”的荒诞逻辑。

两名男子用弹弓打鸟 受访者供图

对“弹弓打鸟”的认知错位,也是悲剧频发的重要原因之一。弹弓是一种简单而古老的工具,用树枝加皮筋便可以自己制作一把。在很多人的童年记忆里,弹弓也是一种玩具。这种“简单”叠加“玩具”的特点,让一些人在拿起弹弓时模糊了玩闹和暴力伤害的边界。在上述事件的新闻报道中有一个细节:当射杀小鸊鷉的男子被质问时,他表示只是“闹着玩的”。这句轻飘飘的辩解和幼鸟生命的凋落形成刺眼的对比,当事人将伤害动物当娱乐的心理可见一斑。

在一些购物网站和社交平台上,我们也常常可以看到“学会弹弓 天天吃肉”“户外吃肉”等醒目的字幕,这实际上同样是一种不负责任的引导。对此,平台也要做好审核和把关工作,通过关键词或AI视频识别,拦截不良诱导内容。

不过也应该看到,从成都的小鸊鷉、西湖的鸳鸯,到北京的红隼,网友们愿意站出来为这些被伤害的动物们讨个公道,映射出人们生态保护意识的提升,制止“弹弓打鸟”的治本之策正在于此。诸多相关新闻的舆论声量,是法律的逐步完善、科普的增多和公众参与意愿的增强共同推动的结果。只有通过多方合力,让人与动物的和谐共生的理念更加深入人心,那些弹弓之下的伤害才不会一次次地重演。(张永群)