“晒书会”:读者最喜欢的好书荐给您

读书就要读好书。本报“读书”版自3月21日刊登《“晒书会”请您来“晒”书》、发起“晒书会”征集活动以来,得到众多热心读者的响应。我们从他们的来稿中选择7篇予以刊登,把他们最喜爱的好书推荐给您。 ——编 者

一本书带来的生活改变

文/杨立坤

《辛弃疾新传》辛更儒著

《辛弃疾新传》向我展示了一个多维度的辛弃疾——他不仅是课本里那个“醉里挑灯看剑”的悲情英雄,更是一个在政治、军事、文学多个领域都卓有建树的复合型人才。书中详实的史料让我看到,辛弃疾23岁就率50骑突袭5万人的敌营,生擒叛将;作为地方官,他创建飞虎军,赈济灾民,政绩斐然;作为词人,他六百多首词作风格多变,既有“气吞万里如虎”的豪迈,也有“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的婉约。《辛弃疾新传》这套书(全书一套分上下两部),不仅改变了我的阅读偏好,更奇妙地重构了我的生活方式。

我以辛词入联,创作了100副对联,成为致敬辛弃疾的第一种方式;对《辛弃疾新传》引发的思考进行系统梳理,写出多篇文章在媒体发表,从中感受到思想共鸣的愉悦;在“上饶辛词品读大会”及全省国资国企文艺汇演的舞台上,我四次表演“挑灯看剑辛弃疾”,让古典文本在现代剧场释放出情感能量;在党校、社区、企业等20多场介绍辛弃疾的讲座中,针对不同的受众,我不断调整讲述方式,使听众产生共鸣。

回望近年来与辛弃疾的“亲密接触”,最深刻的体会是他对生命困境的卓越智慧:42岁被贬上饶带湖,他建“稼轩”,学陶渊明“躬耕田园”“同盟鸥鹭”;64岁再被起用,仍壮志满怀。他教会我“治壮岁躺平”——青年时不因挫折而躺平;“疗中年抑郁”——中年时不因现实骨感而放弃理想。这种精神疗愈是《辛弃疾新传》给我的意外礼物。

《辛弃疾新传》不仅改变了我,也在一定程度上影响了上饶的文化氛围。为了让更多人读到该书,我用讲课收入购买了十几套赠送给领导、同事和朋友,并推荐多家单位累计购买了100多套。令人感动的是,81岁高龄的作者辛更儒先生,特意为上饶读者亲笔书写了200张书签。这份文化传承的诚意让人敬佩。

“久别重逢”的“小书”

文/杨 方

《说话》贾平凹著

说到作家读书,总让我想起贾平凹读书时的一些细节。清晰地记得他这样描述自己读书:打扫了房间,沏上了清茶,静静地坐在书案前,读得全身心都快活起来;或是不断地骂“这龟儿子会这么写”,生许多嫉妒;或是数天里沉默了,胸中闷得透不出气来……这是收录在贾平凹的一本叫《说话》的随笔集里某篇的一段文字。但这本《说话》与我“玩失踪”了好多年,最近才又冒出来,让我惊喜万分。

《说话》这本书,是我在20世纪90年代买的。让我果断买下这本书的原因是首篇文章《说话》写得非常幽默俏皮:“我出门不大说话,是因为我不会说普通话。后来想,伟人都不说普通话,我也不说了。”且调侃“普通话是普通人说的话嘛!”遗憾的是,这本书我还没读完就因为搬家而不见了。记得搬家时,我亲手将三个书架的书仔细打包搬运,确定没有一本书丢失,并一直不相信这书能丢。

每当闲下来想重温贾平凹那个读书细节时,就立马产生翻找这本书的冲动,三个书架上上下下,东找西找,搜寻个遍,却屡屡无功而弃。没想到就在前几天,我与《说话》邂逅,像多年未见的老友重逢,让我惊喜不已。我仔细打量着、抚摸着、翻看着,眼里竟有了些潮热,“老友”已和我一样都老了,泛黄的书页却仍有淡淡的墨香。其实这本书就在书架里静静地等着我,等我多年,我却毫不知情。掐指一算,他居然与我“分别”了20多年。

这本随笔集《说话》是小32开本,薄薄的一册,很不起眼,在后面的版权页上看到,1995年3月印刷,定价仅为4.65元。怪不得找不到呢,原来这本“小书”淹没在了豪华装大开本硬皮封面的书堆里。于是,我对如今豪华装书籍无端生出一丝怨气:书是用来读的,不是装点门面的。想来,每个真正的读书人都很怀念昔日图书的简装和价廉,封面软软的,薄薄的一册,携带方便又好读。

拿起《说话》,重新品读,心情惬意、舒坦。

令人动容的人生

文/万雪萍

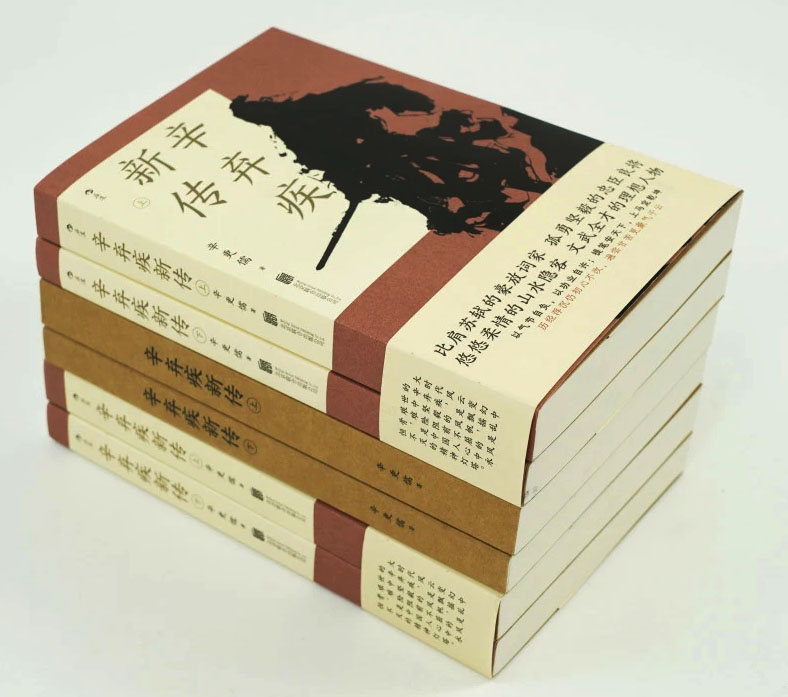

《人生》路 遥著

从小到大,我看过许多书,文学作品里那些引发共鸣、令人动容的文字和生动的故事情节令我痴迷陶醉——路遥的代表作《人生》,就是这样的一本好书。

1983年夏,那时候,中午放学铃声一响,我就拽起书包拼命往家跑,碰上老师拖堂,就急得直跺脚,唯恐耽误收听小说连播。到了家,我匆忙扒上几口饭,然后就搂着收音机,等待着广播剧《人生》的开始。

那时的我,每天脑海里浮现的都是高加林、刘巧珍、黄亚萍等人物形象。当听到高加林和刘巧珍恋爱了,我心生羡慕;当听到高加林把巧珍撂在半路上,我心中充满了对高加林的鄙视,觉得他没良心,是一个负心汉,然后又心疼巧珍,担心她会想不开……

《人生》中的结局让我为书中人物的命运唏嘘不已,也给了我无尽的想象和思索,更让我畅想着高加林未来的无限可能。

后来,我在书摊上买到了《人生》这本书,读后再一次同情高加林的遭遇:高中毕业后,好不容易当上民办教师,但是,这份体面工作没干多久就丢失了,他只得认命,开始学着融入农村生活,下田耕地、饲养牲畜、上街卖东西。正当高加林一度觉得自己的人生之路就此定格、再也不会有任何波澜时,巧珍的出现却让他的人生呈现出了光彩。巧珍质朴纯真,对高加林充满了崇拜,帮他卖馍,给他买烟,给他无穷的安慰。巧珍不顾村里的流言蜚语,大胆地与高加林谈起了恋爱。

高加林被温柔体贴的巧珍给予的爱情又活了过来,他重新考量自己的人生,甚至做好了当一辈子农民的打算,但没想到,他的人生迎来了转折点。他叔父从新疆调回来,在城里身居要职。高加林顺利地当了记者。他的才华很快得到了施展和肯定,第一次写报道,主编一字没改,直接刊发。

高加林不仅文笔好,还擅长摄影,在篮球场上他还担任主力,俨然成了县城万众瞩目的明星。耀眼的他吸引到了曾经的同学黄亚萍。家境优渥的黄亚萍,不顾男友张克南的感受,提出了分手,大胆地向高加林表白,并坦言可以让父亲通过关系,让他到省报或省台工作。一直期待去大城市有更大发展空间的高加林,自然为之心动。在高加林还没有充分品味爱的甜蜜时,一封来自张克南妈妈的举报信让他重新变成了农民。黄亚萍不可能去农村,而巧珍也与一往情深的马栓走到了一起。就这样,兜兜转转一大圈,高加林又孤独地回到了原点。

《人生》与其说塑造了高加林、巧珍、张克南、马栓这一群年轻人的形象,不如说是他们怀抱着时代赋予的使命,用青春热情点燃一个时代的蓬勃力量。这本书也让我懂得了,当面临困境时,要勇敢地去拼搏、去创造,唯此,才能真正掌控自己的人生,使自己的人生之舟驶向理想的彼岸。

一入“水浒”深似海

文/米丽宏

《水浒传》施耐庵、罗贯中著

初读《水浒传》,我12岁,那正是两眼见字放光的迷瞪少女。有一天,我去大奶奶家玩,在她的旧笸箩里发现了这本旧书。

我上学时把这本书带到学校,用课本掩着偷偷读,真是不畅快啊,于是火急火燎期盼着周末。我看好汉们闯祸逃亡、抗官落草,攻州牢、劫刑场。黑旋风砍瓜切菜,武二郎酒醉打虎,鲁达拳打镇关西,李逵脚踢殷天锡,杨志刀劈没毛大虫,燕青摔翻高太尉……那怦然的决断、喋血的不甘,那粗鲁的烂漫、决绝的告别,那摇曳的情、隐隐的雷、忽忽的仇、撞天屈的冤!

我着魔般追随好汉们,看史大少“就空地中把一条棒使得风车儿似转”,却被王进一棒打趴下;看豹子头林冲和青面兽杨志高手对阵,一上一下,似龙虎斗;我看沧州路上大雪,草料场中猛火,大泽桥上快刀,野猪林中飞杖……

那故事,直逼绝境却刹那绝路逢生,那情节回环曲折却转瞬柳暗花明,我的心一忽儿旱地惊雷,直向云霄;一忽儿又按落云头,缓缓着陆。那上天入地的感觉啊!

现实中我是一个腼腆、内向、孤僻的女孩。家里来了生客,怵得藏头藏尾。客人在屋,我躲躲闪闪不敢进去;客在屋外,我躲在屋内拽都拽不出。书里那血性男女、举旗好汉,气贯长虹,豪气冲天,让我这皱桃核般的心性,悄悄打开、舒展,植入了一点豪阔、一点豁达、一点阳刚。

10年后,孤僻的小姑娘,被打造成忙忙碌碌的女教师。少年生猛读“水浒”的劲头,已然不再。然而,每在现实里心绪错杂时,就缓缓抽出来读两章,好似就平静下来。此时迷恋的不再是故事情节了,而是故事后面的英雄侠义、兄弟情义和人间正义,真的抚慰人心!武松打虎后,来见武大郎。大郎埋怨他:“二弟,你去了许多时,如何不寄封书信与我?我又怨你,又想你。”又怨又想?这老实人的厚道,使我扑簌簌落泪。

鲁达听了镇关西欺人之事,到住所,晚饭也不吃,气愤地睡了。这个体格阔大、心地厚实的汉子,倒在床上义愤填膺的形状,直叫人发笑。他粗鲁,也精细;他豪阔,也温暖。路见不平,扶危济困,一副慈悲心肠。

后来,我成为一名写作者,《水浒传》仍在身边,看过一遍又一遍。我曾看到遍地的人情世故,朴素的生存哲学,也看到了人生的凶险机巧和柳暗花明。我叹服施老夫子的心胸、胆魄:一颗心容得下这么多人生生死死、聚散离合。我仰望高处的他,而他笃定、深情而疼痛地看着那些草莽英雄——孤傲愤世无情冷血,乐观沉着体谅义气。

阅读让生命在打开、在变化。也许,中外的好书皆如此,它悄悄建立一种人格坐标,使我们相信自己,相信未来,相信我们自身的高贵,相信我们的未来永远好于当下。

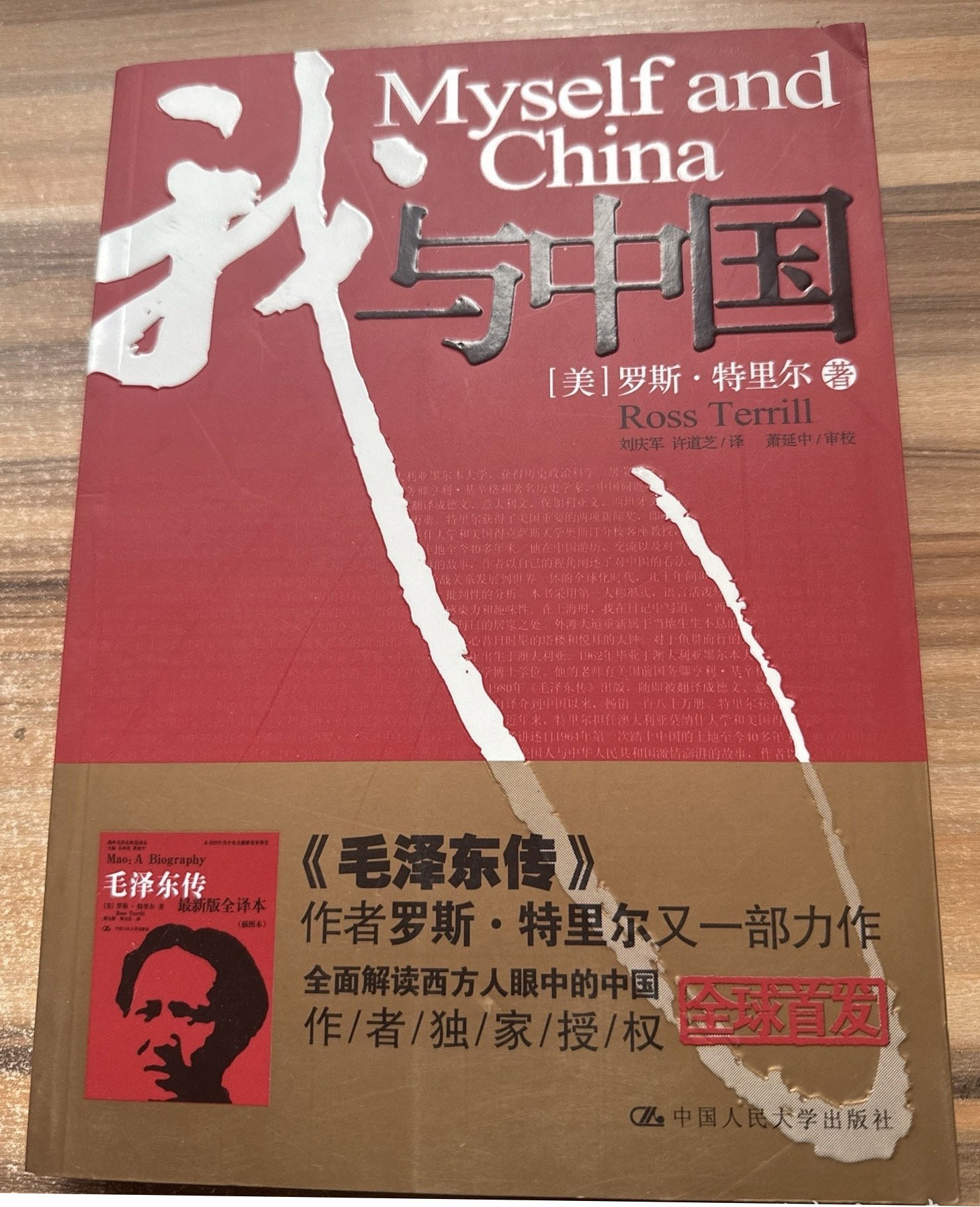

借一名外国人的视角看中国

文/黄贤达

《我与中国》罗斯·特里尔(美)著

在澳大利亚国立大学的图书馆里,我读完了澳大利亚知名汉学家、哈佛大学政治系教授罗斯·特里尔的著作《我与中国》。窗外是堪培拉安静的暮色,而我脑海里却翻涌着作者半个世纪前踏上中国土地的激动与迷惘。

作为一名来自中国、目前在澳大利亚进行访问研究的青年学者,我在书页之间与他悄然“会晤”:我们身处不同的时代,却共享着一种跨越文化的热忱——以诚挚的目光看见中国、理解中国、讲述中国。

《我与中国》并非一部宏大的史书,却勾勒出一条温情而深刻的“个人外交”路线。全书共25章,以时间为轴讲述了作者从青年时期在澳大利亚机缘巧合地了解中国文化,到真正踏上中国土地后的亲身经历,前后跨度超过40年。1964年,年仅29岁的特里尔第一次来到中国,以一位西方知识分子的身份,深入中国社会、结识各阶层人士,近距离观察这个东方大国的政治变迁与人文风貌。此后,在中国改革开放初期,他频繁访问中国,持续关注中国社会的发展。

他笔下的中国,充满复杂性却又不失温情。书中既有他与我国领导人的交流,也有他对普通百姓生活的细腻记录——饭桌上的家常、街头巷尾的对话、书信中的温情。他的“中国之路”不是观光路线,而是一条“同行之路”——不断靠近中国的现实,也靠近中国人民的日常。他在书中描写了当地农民讨论生产责任制时的热烈和朴素,这令他感到惊讶——那不是西方想象中的“被动群众”,而是鲜活的、有主见的中国人。这种细节的保留与尊重,使这本书成为一份有温度、有厚度的时代见证。

作为一名青年研究者,我正在探索中国古典文学和流行文化如何在近几十年中影响基层社会,特别是它如何承载民众情感、参与国家叙事。而特里尔恰恰也是从这些“人民视角”入手,理解中国的精神气质与文化命脉。

今天的中国已今非昔比,从一个被外界误解的“遥远东方”,成长为世界聚焦的中心。特里尔记录的是一个转型中的中国,而我所经历的则是一个愈发开放、自信且敢于讲述自身故事的中国。我们生活的时代不同,却都见证了中国在世界语境中越来越稳的脚步,也见证了一个文明古国如何拥抱现代化而不失自身底色。

读完《我与中国》,我更加坚信:青年是中外理解的桥梁,而阅读是连接历史与未来的钥匙。今天的我们,既是中国故事的倾听者,更是讲述者。我愿将这本书分享给每一位对中国感兴趣、对世界有好奇心的朋友。

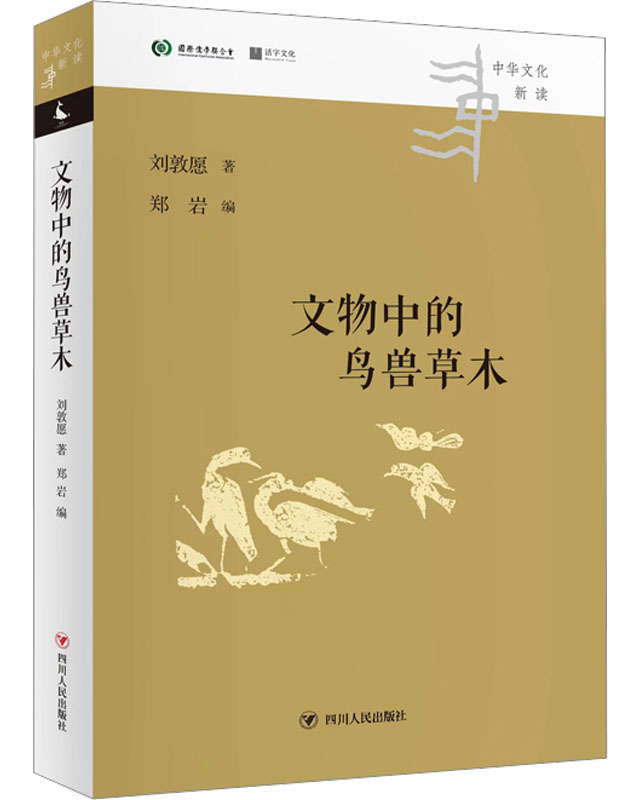

不舍那本书

文/甘武进

《文物中的鸟兽草木》刘敦愿著、郑 岩编

《文物中的鸟兽草木》这本书我买过三次。

那年,一家报纸的书评版,常刊发与动植物有关的书评。我很想写篇书评投过去。作为一个热爱读书的人,如果写的书评能在这样的报纸上发表,那是天大的喜事。我选中的书就是《文物中的鸟兽草木》。

书作者刘敦愿是著名的历史学家、美术理论家、考古学家,专注于古代器物与画像中的鸟兽草木研究。《文物中的鸟兽草木》通过描述古代器物图案、纹样的风格,剖析其含义,来推想古人对自然的认识、改造与利用,复原彼时的生态环境与社会生活,追踪古族的征伐与迁徙,再现悠远的宗教礼仪与信仰,呈现考古材料多方面的价值。

翻开那本书后,我爱不释手。书中写道,在古代器物与画像中的鸟兽草木,题材广泛,反映了人与自然界生物丰富密切的关联,以及由此形成的文化含义和艺术脉络。我通读、精读之后认真写下的书评,通过邮箱投给了那家报纸。很幸运,编辑很快回复:“请尽快拍些书中插图发过来,择优一并刊发。”记得那是周六。收到消息我欣喜若狂,马上赶到公司拿那本书。然而,乐极生悲,在公司找了好久,居然没有找到。我马上在网上下单,再买了一本。

拍好书中的插图,我发给编辑,并告诉她这本书的周折。她回复:“难为你了,很好的,将择日刊发。”我望穿秋水,希望早点看到我的文章刊发在报纸上。但我也知道,这需要时间。那家报纸半个月甚至一个月才有一期书评版面。谁知3个月后,发现该报纸的书评版好像没有了。一天,我的邮箱中收到编辑老师的信件:“甘老师,抱歉,因报纸改版,书评版取消了……”

那段日子,我的情绪变化跌宕起伏:期待、温暖、昂扬、自豪、失望……即便如此,编辑老师对我那篇书评的肯定,给了我极大的信心。我后来将其投给了别的报纸,很快发表了。从此,我读书和写书评的热情高涨,发表的书评也多了起来。我感谢那位编辑老师,也对《文物中的鸟兽草木》这本书充满了一种莫名的情愫。

前几天,有好书友来访借书,他在书架上抽出的第一本书竟然是《文物中的鸟兽草木》。古语云:君子不夺人所好。但在我和他之间,尤其是遇到都喜欢的书时,我却愿意忍痛割爱,以成人之美。于是,我又在网上下单,第三次买了这本书。

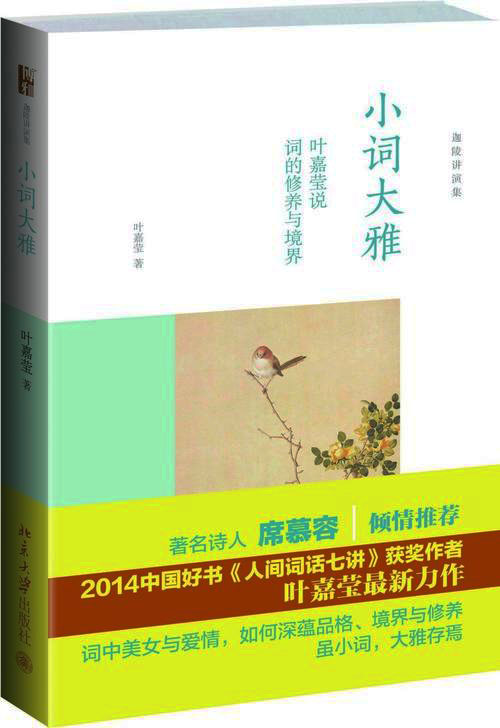

一本书,给了我思考人生的新视角

文/邓晴儿

《小词大雅——叶嘉莹说词的修养与境界》叶嘉莹著

初读叶嘉莹的《小词大雅——叶嘉莹说词的修养与境界》,我仿佛踏入一座词的幽微花园,每一步都能邂逅意想不到的精妙。

一直以来,词多被视为“艳科”“小词”,因其多描绘美女与爱情,篇幅短小。但作者在书中为我们拨开迷雾,展现了小词从爱情品格升华至人生境界的奇妙过程。爱情,本就是一种可全身心投入、无私奉献的情感。当这种情感投注于学问、事业、理想时,小词中的爱情便与人生追求有了相通之处,能让我们从中体会到别样的修养与境界。

书中还揭示了小词与中国传统文化中儒、释、道修养的关联。从屈原开始,美人香草就被赋予了寄托才士理想的内涵。小词中的闺怨、宫怨,表面写女子不得宠,实则可暗喻男子的不得志,这体现了儒家积极入世却壮志难酬的感慨。而在一些小词对自然、人生的感悟中,又似乎能捕捉到道家顺应自然、淡泊超脱的影子,以及佛教对人生虚幻、无常的思索。

作者凭借其深厚的学养和丰富的人生阅历,以深入浅出的文字,将当代西方文学概念巧妙地融入对中国古典诗词的探讨与诠释。她以直悟配合精析,让那些看似简单的小词,在我们面前呈现出丰富的层次与深刻的意蕴。读罢此书,我对小词的理解不再局限于表面的风花雪月,而是深入到其背后蕴含的人生哲理与文化修养中。这不仅提升了我对古典诗词的审美能力,更让我在古人的智慧中,寻找到了面对生活、思考人生的新视角。