一把剪刀如何剪出千年光阴?

日前,

“技能中国行2025——走进江西”

江西省第二届职业技能大赛在南昌开幕,

国家级非物质文化遗产

瑞昌剪纸代表性传承人朱朴光

现场展示剪纸技艺。

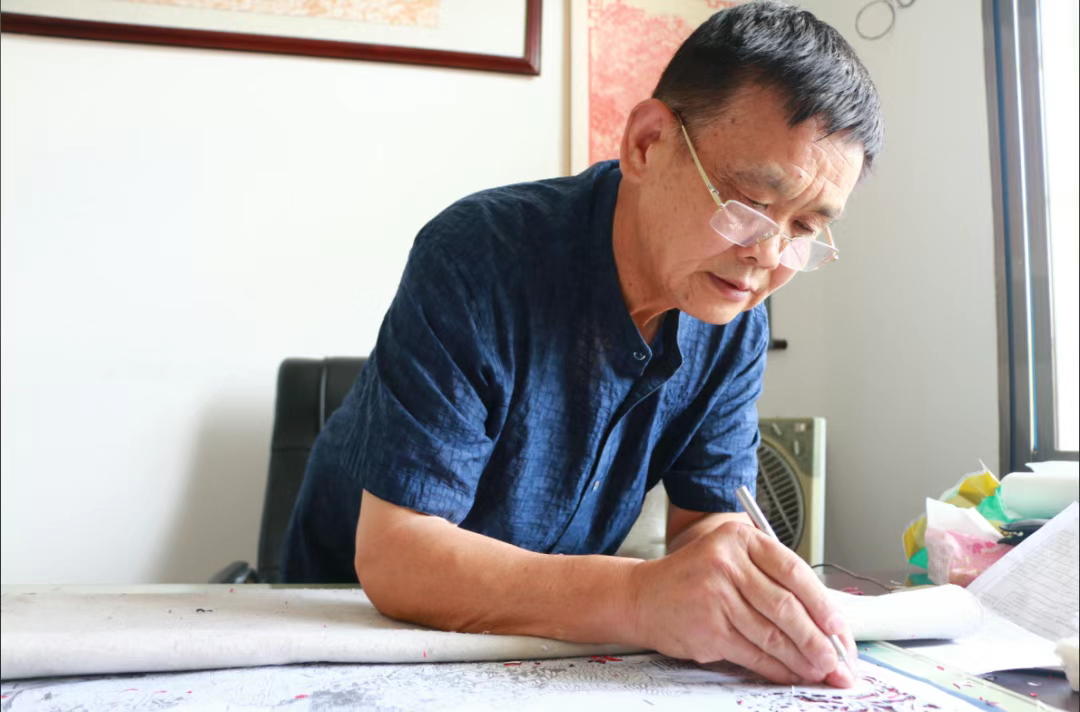

只见他手上的剪刀,

行云流水般游走于红纸之间,

一幅灵动的剪纸作品便跃然眼前,

令观众惊叹“纸上生花”的精妙。

1

初识:与瑞昌剪纸结缘

朱朴光自小喜欢写写画画,学习之余,抓住一切时机进行“创作”,生活里的点滴都是他的临摹对象。

1975年,19岁的朱朴光高中毕业后开始潜心作画。在绘画的过程中,受到民间剪纸艺人的影响,他逐渐爱上了剪纸这门技艺。经过认真钻研学习,朱朴光的剪纸和绘画崭露头角,村里的宣传栏、黑板报都是他的展示舞台。逢年过节,十里八村的村民都慕名上门请他去剪画。生活的积累和时间的沉淀让朱朴光逐渐走上了剪纸创作之路,他被授予江西省民间文化艺术家荣誉称号,并成为江西省非物质文化遗产瑞昌剪纸代表性传承人之一。

2

创新:和剪纸共同成长

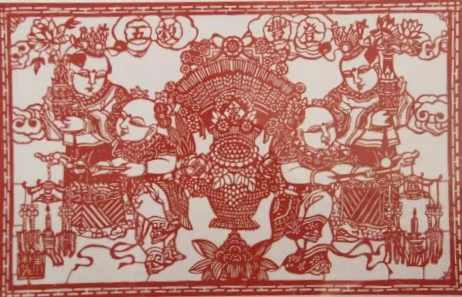

瑞昌剪纸是一门古老的民间艺术,1972年,在瑞昌发掘的西晋古墓墓砖及陪葬陶器上,许多图案与今天瑞昌剪纸的常用花纹十分相似。2008年,瑞昌剪纸被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

1984年,朱朴光被聘为夏畈镇文化站站长,开始深入学习剪纸技艺。凭借老师的指导及对剪纸的悟性,他的剪纸技艺日趋成熟,既融合了专业技艺细腻入微的刀法精髓,又汲取了民间技术大气粗犷、质朴自然的艺术风格,形成了自己独特的艺术语言。其创作的作品,采用非镂空技法,虚实相间、首尾相连、自成一体。

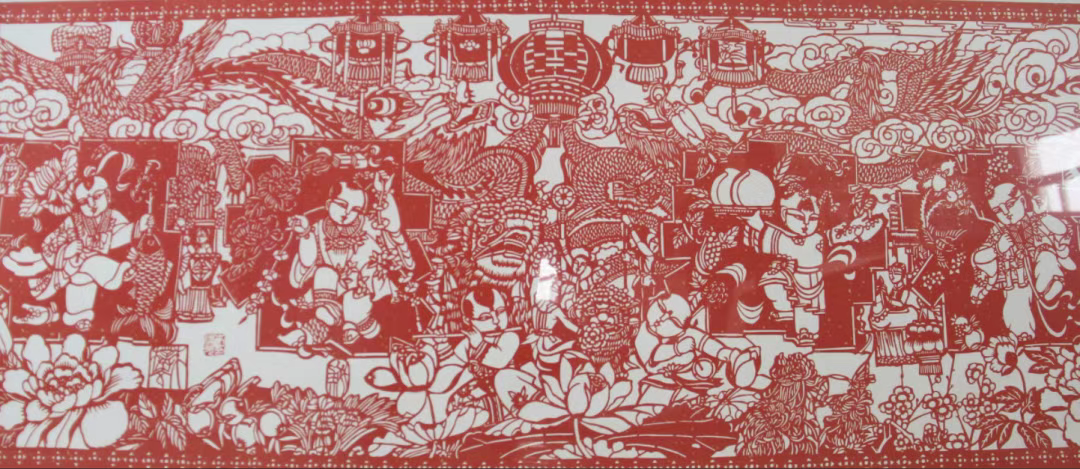

朱朴光的作品以人物题材见长,形象生动,神态逼真,每一幅作品都凝聚着他对剪纸艺术的深刻理解。他共创作人物、山水风景系列等各类剪纸作品200余幅,窗花、生肖等小幅剪纸系列作品千余幅。在剪纸这一方小小的天地里,创作了系列优秀作品。《青铜之源》以33米长卷的形式,生动再现了长江流域的历史文化脉络,将铜岭剪纸的独特技艺与长江文化的深厚底蕴完美结合,彰显了地域非遗艺术的独特魅力。

朱朴光的作品以人物题材见长,形象生动,神态逼真,每一幅作品都凝聚着他对剪纸艺术的深刻理解。他共创作人物、山水风景系列等各类剪纸作品200余幅,窗花、生肖等小幅剪纸系列作品千余幅。在剪纸这一方小小的天地里,创作了系列优秀作品。《青铜之源》以33米长卷的形式,生动再现了长江流域的历史文化脉络,将铜岭剪纸的独特技艺与长江文化的深厚底蕴完美结合,彰显了地域非遗艺术的独特魅力。

3

传承:让剪纸走得更远

2019年,九江市首家剪纸博物馆在瑞昌市夏畈镇开馆。“搞了一辈子剪纸,终于让剪纸艺术有了一个‘家’,这让我感到十分欣慰!”朱朴光高兴地说。

“同学们,春天来了,今天我们一起剪一个‘春’字!”朱朴光在课堂上手把手地传授孩子们剪纸技艺。这是瑞昌创新开展的“非遗传承人驻校”模式,通过邀请非遗传承人走进学校和少年宫,推动中华优秀传统文化融入未成年人生活。

“文化不仅要传承,还需要创新和发展。传承需要培养人才,创新是为了增强活力,发展才能持久。”朱朴光深有所感。瑞昌剪纸虽已跻身国家级非遗名录,但也面临如何更好传承的困惑。如何把这门手艺传承下去,成了朱朴光的主要工作。

1986年,朱朴光开始在夏畈镇创办剪纸艺术培训班,免费传授技艺。2008年,他将精心创作的50余幅剪纸作品编成《瑞昌剪纸》教材,供大中小学以及民间使用。2014年,朱朴光发挥文化站平台作用,主动到夏畈、码头等乡镇中小学校担任剪纸兴趣小组老师,传授剪纸技艺。

如今,69岁的朱朴光依然在“超龄服役”。从青丝到白头,朱朴光三十年如一日钟爱着“剪纸艺术”。“只要瑞昌剪纸艺术能够得到传承、创新和发展,我愿意把这一辈子都献给它!”朱朴光说。

近年来,瑞昌市制定了《瑞昌市非物质文化遗产普查工作实施方案》和《非遗项目保护分布图》,进一步加大了对瑞昌剪纸的保护力度。自2005年以来,瑞昌市通过剪纸传承人保护机制,持续开展瑞昌剪纸普查、挖掘、收集工作,全面摸清剪纸艺人的分布状态、年龄结构等,并建立详细的个人档案资料。

同时,加大传承人培训和保护力度,积极为“非遗”项目传承人创造条件、提供场所。在夏畈镇建立剪纸村和剪纸非遗小镇,将旅游与非遗相结合;在全市多所学校开设了剪纸特色班,聘请瑞昌剪纸传承人现场教学。目前,瑞昌市已在多所中小学建立剪纸兴趣小组,吸纳1000多名中小学生学习剪纸,仅夏畈镇就有300多人学习剪纸。

一把剪刀,一方红纸,源远流长的瑞昌剪纸正在走出新天地。