赣南师范大学化学与材料学院深入兴国县开展暑期红色走读活动

大江网/大江新闻客户端讯(通讯员 陈语夏 甘皓岚) “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”为传承红色基因,厚植家国情怀,7月1日至3日,赣南师范大学化学与材料学院“星火”红色走读实践团奔赴兴国县,深入江西省赣州市兴国县的多个红色地标,踏寻革命先辈的足迹,传承红色基因,汲取奋进力量。在当地人民政府的大力支持下,实践团深入调研,他们用心灵感悟精神,用脚步丈量历史,在革命旧址间拾级而上,让“星星之火”的信仰在青春征程中燎原。

旧址忆峥嵘,少年热血映初心

实践团从校园启程,携着热忱奔赴兴国江西军区旧址。旧址作为中央苏区时期重要的军事指挥中心,见证了红军作战的英勇,同学们在此深入了解红军早期军事斗争史,尤其是“少共国际师”的青春奉献精神,引发了他们对当代青年使命的深刻思考。“旧址的一砖一瓦都仿佛在诉说着革命先辈的故事,我感受到红军反作战时的英勇无畏,少共国际师的战士们那么年轻却那么勇敢,这让我深刻反思自己肩负的责任。”成员小甘感慨。

▲江西军旧址前成员们合影留念

馆陈铭忠魂,碧血丹心照汗青

午后的革命烈士纪念馆里,玻璃展柜中的破军装、泛黄手稿与锈迹斑斑的枪炮,在讲解员的叙述中化作“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的注脚。当成员们凝视墙上23179名烈士的姓名时,突然懂得何为“英雄血洒千峰碧,化作杜鹃遍地红”——兴国儿女用生命在赣鄱大地写下永不褪色的诗行。

▲兴国革命烈士纪念馆门前合影

馆外实践团成员与当地居民进行了深入交流。一位年长的居民动情地说:“这些烈士们为了国家和人民的解放,献出了自己宝贵的生命,而现在最后一位将军也已经离开了我们。作为兴国人,我们永远缅怀他们,也会把他们的故事讲给一代又一代的后辈听。”成员们深受触动,纷纷表示要用实际行动传承这份精神力量。

园区缅烽烟,山河不负赤子情

将军园的青铜雕塑在阳光下勾勒出“金戈铁马,气吞万里如虎”的壮阔。成员们抚摸着将军名录墙上的刻痕,仿佛听见当年“马蹄声碎,喇叭声咽”的出征号角。那些从兴国走出的56位开国将军,把“一寸山河一寸血”的誓言刻进枪膛,让成员们明白:所谓家国,是“苟利国家生死以”的抉择,是“位卑未敢忘忧国”的坚守。

▲实践团在园区内参观学习

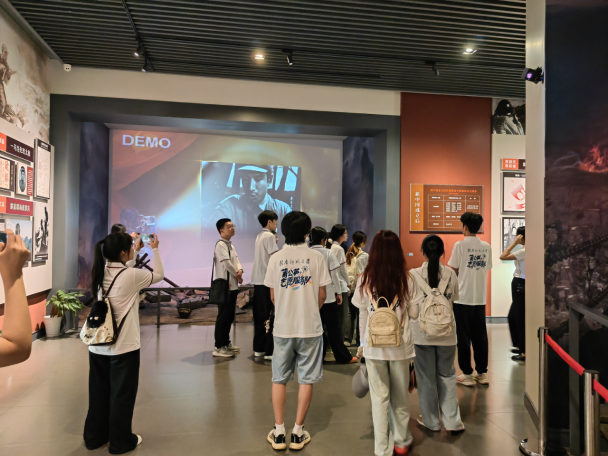

书院溯星火,文脉烽烟共担当

潋江书院的飞檐下,百年前革命火种在此酝酿的余温尚存,恰似“江山代有才人出,各领风骚数百年”的接力。踏入书院,实践团的同学们仿佛穿越了时空,在讲解员的精彩解说之下,仿佛亲眼目睹了革命思想在这里传播,系统了解了书院自创立以来的发展历程,在这里每一砖一瓦都承载着历史的记忆,每一处陈列都诉说着过往的故事,感受到仁人志士们对知识的渴望和对信仰的坚定。

▲实践团认真学习潋江书院的故事

青史鉴清廉,忠诚铸魂守初心

龙口镇睦埠村的刘启耀纪念馆中,青石板路印着参观者的足迹。当讲解员讲到“腰缠万贯的乞丐”刘启耀背着金条乞讨数月、分文未动党的经费时,成员们突然想起“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的气节。那些陈列柜里打满补丁的衣衫、磨平棱角的干粮袋,都在诉说“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”的信仰——廉洁与忠诚,从来不是口号,而是刻进骨髓的“心学”。

▲实践团缅怀刘启耀同志

“在追寻红色记忆的过程中,我深刻体会到了革命先辈们的牺牲与奉献精神,这将成为我今后学习和生活中的强大精神动力。”一位实践团成员邓同学感慨道,“我们要将红色基因融入血脉,实际行动以传承革命精神,努力学习,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。”

此次红色走读活动,赣师大的学子们深入基层、深入红色旧址,通过参观学习、小组讨论、故事采集、视频拍摄等多种形式,从多个维度感悟红色文化,挖掘其背后的历史背景与深刻内涵。他们不仅对红色文化有了更为全面、深入的了解,更在思想上受到了洗礼,对自身肩负的使命和责任有了更为清晰的认识。最后当夕阳为将军园的雕塑镀上金边,成员们挥手作别这片热土时,他们已将“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的豪情,化作新时代奋斗的铿锵步履——从个人的成长蜕变,到家国的使命传承,再到民族复兴的伟大征程,青年们必将以青春之我,续写“数风流人物,还看今朝”的时代华章。