“现在,数据才是种田的‘指挥棒’。”冯小庆将手机变成了新农具,让数据在稻田里“开口说话”。

三夏时节,赣鄱大地热浪如潮,蒸腾着蓬勃的生机。在吉水县醪桥镇黄牛洞水稻种植基地,连片早稻正值抽穗扬花的“破口期”,这是决定产量的关键节点。

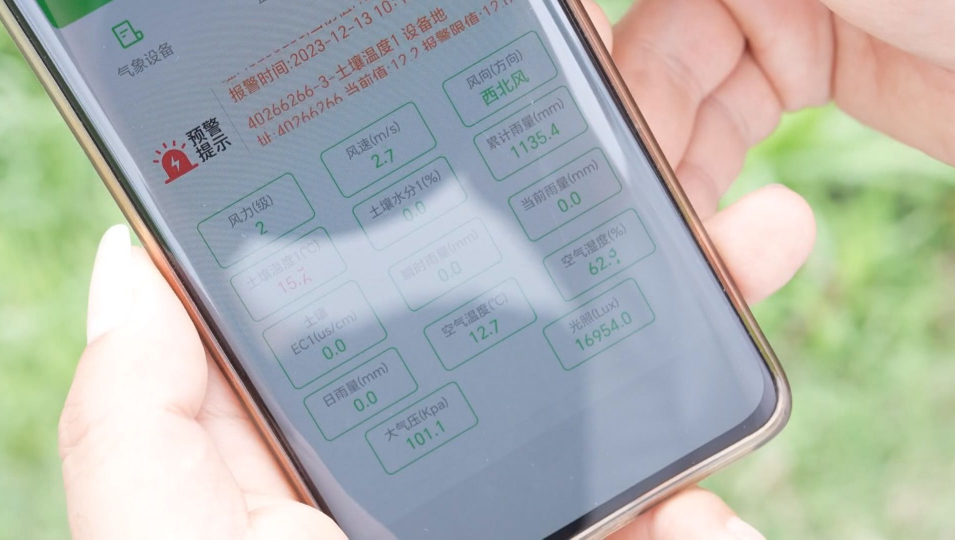

田间,经验老到的农人弓着腰,在烈日下仔细查看着墒情和穗情;田埂之上,一位身着便装的年轻后生,正轻点着手机屏幕,对这片土地进行精准“把脉”,勾勒出一幅传统与现代交织的独特农忙图景。

这位新农人叫冯小庆,是返乡的大学生,曾荣获首届“江西省乡村振兴青年先锋”称号。当都市的繁华与安稳向他招手时,他却转身扎进家乡的泥土。

这一选择背后的答案,藏在随风翻涌的稻浪里,藏在他手机屏幕上不断刷新的APP数据中,更藏在他那句朴素而坚定的信念——“让家乡的农业,换个活法!”

吉水县醪桥镇黄牛洞水稻种植基地。

从“看天”到“知天”

在传统农耕领域,“老把式”们凭着经验“看天吃饭”,早已习以为常。然而,冯小庆却打破常规,将手机变成了新农具,让数据在稻田里“开口说话”。

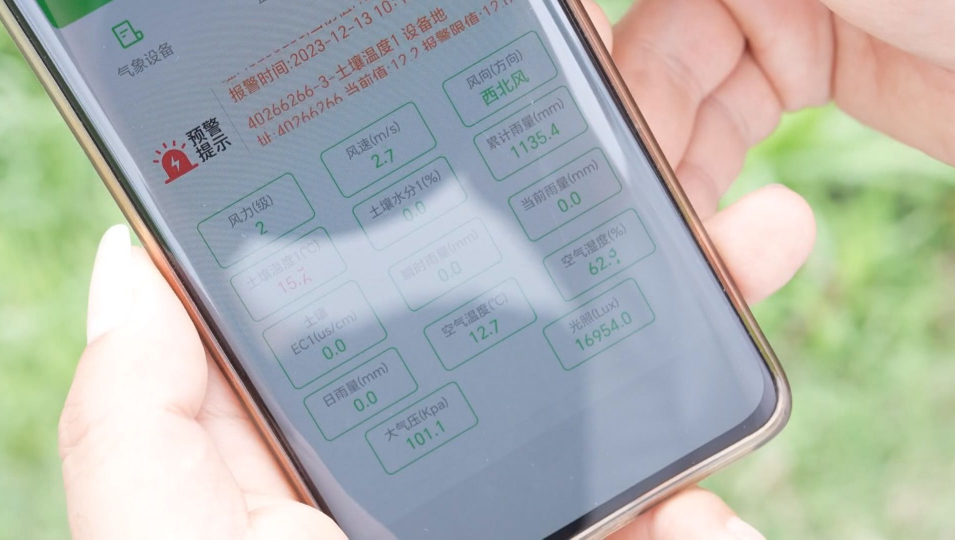

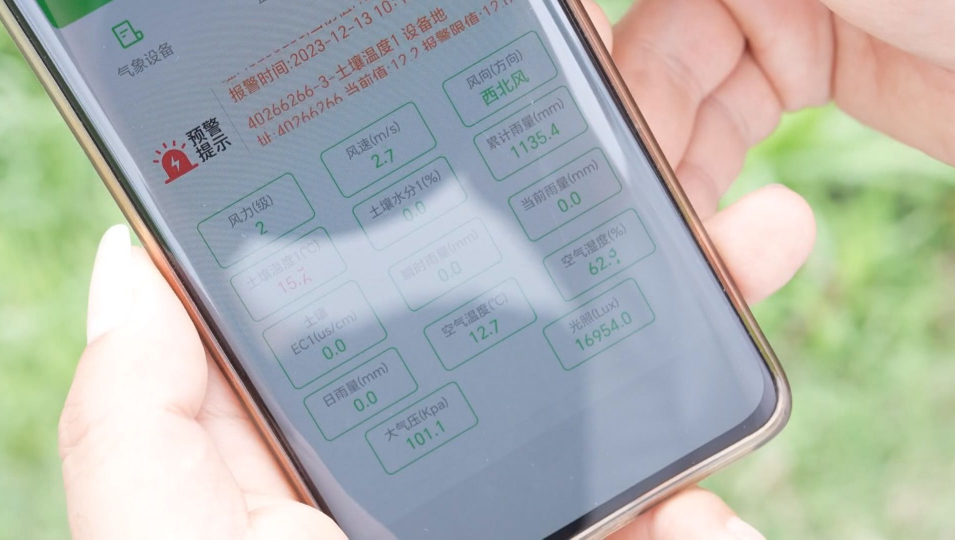

清晨,吉水县醪桥镇黄牛洞的稻田,在夏风吹拂下宛如绿浪翻涌。正值早稻“破口期”,冯小庆没有像以往那样急于下地查看。他站在田埂上,从容地滑动手机屏幕,“远农服务”APP上的数据实时跳动:土壤温度22℃,湿度67%,风力2级。在稻田各处,温湿度传感器、虫情测报灯如同忠诚的“农田哨兵”,默默值守,将收集到的信息源源不断地传回“农业大脑”。

“大家看,这片区域稻飞虱有轻度发生趋势。”冯小庆指着屏幕,向围拢过来的老农们说道,“得提前预防,可不能等到虫害爆发。”老农们纷纷凑近,眼神中满是好奇与信任。

“以前种田,全靠经验,只能听天由命,” 冯小庆感慨道,“现在,数据才是种田的‘指挥棒’。”物联网平台大屏就像一张 “作战图”,全县稻田的区块信息、生长状况都清晰呈现。

“稻瘟病菌孢子对温湿度特别敏感。”冯小庆耐心解释,“要是等肉眼看到病害,就来不及补救了。但通过数据分析,我们能提前5天发出预警。”这一改变带来了实实在在的好处:一方面保障了粮食的增产稳产;另一方面,大大减少了农药化肥的使用量。

他仔细算了一笔账:合作农户平均每亩减少10%的农药用量,降低15%的化肥使用,亩均产量却能提高超过20%。这些数字背后,不仅是农民增收的真金白银,更承载对土地的精心呵护。

远农服务APP上显示稻田数据。

好米必须有好“芯”

仅有科技还不够,好米必须有好“芯”。“种子是农业的‘芯片’,品种不行,技术再好也白搭。”冯小庆的话语中透着坚定。

过去,吉水的水稻品种繁杂,农户习惯自留种子,导致稻米品质不稳定,难以形成品牌效应。为改变这一现状,冯小庆与江西省农科院的专家携手,一头扎进育种田,目标十分明确:选育出最适合吉水水土、品质优良且抗病能力强的本地当家品种。

经过无数个日夜的努力与汗水的浇灌,“井冈软粘”“井冈香粘”“井冈红米” 应运而生。这些品种米粒晶莹剔透,蒸煮后饭香四溢,迅速征服了粤港澳大湾区食客的味蕾。“我们每两年就会对这些品种进行提纯复壮,确保品质始终如一。”冯小庆介绍道。

贴上“井冈山” 的品牌标签后,吉水大米每斤售价平均提高了0.6元。种粮大户周小根感慨地说:“以前种粮都是随大流,价格上不去。现在搞订单种植,品牌打响了,粮价也高了,大家种粮的劲头更足了!”

冯小庆的“野心”不止于此,他想让智慧农业惠及全县。但现实中难题接踵而至:小农户资金有限,买不起先进的农机设备;而农机手又常常面临“找活难”的困境。冯小庆给出的解法是“整合+服务”。他以“五机”集成——机耕、机插、机防、机收、机烘为核心,推动农业生产全程机械化。

更具创新性的是“滴滴打农机”模式。他开发的平台,将全县200多台(套)农机、300多名农机手纳入其中。农户只需在线上下单,农机手就能就近“抢单”。无人机飞手周琪兴奋地说:“以前找活全靠熟人介绍,收入很不稳定。现在订单直接推送到手机上,公司还免费提供培训。

去年晚稻季,我的接单量直接翻倍!”仅去年晚稻收割季,该平台就调度作业15万亩,全县农机使用效率提升了40%以上,那些原本零散闲置的资源被高效盘活。

冯小庆在指导无人机飞手调试无人机。

新农人的“兴农梦”

“农业发展不能单打独斗,只有大家都好了,才是真正的好。”秉持着这样的理念,冯小庆大力推行“三统一”:统一供应“井冈系列”优质稻种、统一依托智慧平台提供技术支持、统一进行订单收购。

农户按照标准种植,公司承诺保底收购,参与者不用担心销路问题。更重要的是,科学的种植方法通过智慧平台,普及千家万户。醪桥镇的周小毛一开始并不相信:“种了一辈子地,难道还比不上手机?”

然而,亲身体验后,他摇身一变,成了“义务宣传员”:“跟着干省心又省力,还能多赚钱,太靠谱了!”从最初的几户人家,到如今的几百户,冯小庆的“智慧朋友圈”不断扩大。农户们的“钱袋子”鼓起来了,种粮的积极性也空前高涨。

当年冯小庆返乡种地,许多人感到不解。作为农学专业毕业生,他本可以留在大城市,拥有一份安稳且待遇不错的工作。但他却说:“在外面见识到农业的新理念、新技术,再看看家乡的差距,心里特别着急。家乡的田野更需要我,这些新技术也得有人去尝试、去推广。”

从最初使用无人机植保被人当作“玩票”,到如今建立起全程智能化服务体系,冯小庆整整走了8年。“最难的是改变大家的观念。”他坦言。但他没有放弃,一次次带着设备下田,手把手地教农户操作,用实际的增产增收成果说服大家。

站在“井冈香粘”试验田边,冯小庆目光坚定而炽热。“新质生产力就是农业的未来。”他满怀激情地说,“我们正对接无人智能农机,引入AI田间管理技术,让‘农业大脑’更加智能。”冯小庆心里有着清晰的蓝图。

“我希望‘00后’‘10后’这些年轻人将来愿意回到农村,用手机、电脑、无人机‘种田’。”冯小庆憧憬着,“到那时,农业将充满科技感和创造力,实现从‘经验农业’到‘数字农业’‘智能农业’的跨越。”

夕阳西下,金色的余晖洒在吉水的田野上,为大地披上一层绚丽的外衣。无人植保机低空掠过,在田间留下一道道科技的痕迹;传感器静默值守,持续收集着各类数据;农户手机上的订单不断闪烁,传递着丰收的希望。(欧阳诗怡)

推荐新闻

推荐新闻