火热青春在路上——景德镇艺术职业大学学子用青春书写实践答卷

大江网/大江新闻客户端讯(通讯员 洪文龙)近期,景德镇艺术职业大学师生满怀一腔热血,开启了暑期社会实践的旅程,用脚步丈量土地,将“课堂”开在社区、乡村等社会场景,将专业所学运用在实践中,用青春书写精彩答卷。

探寻非遗歙砚文化与工艺魅力

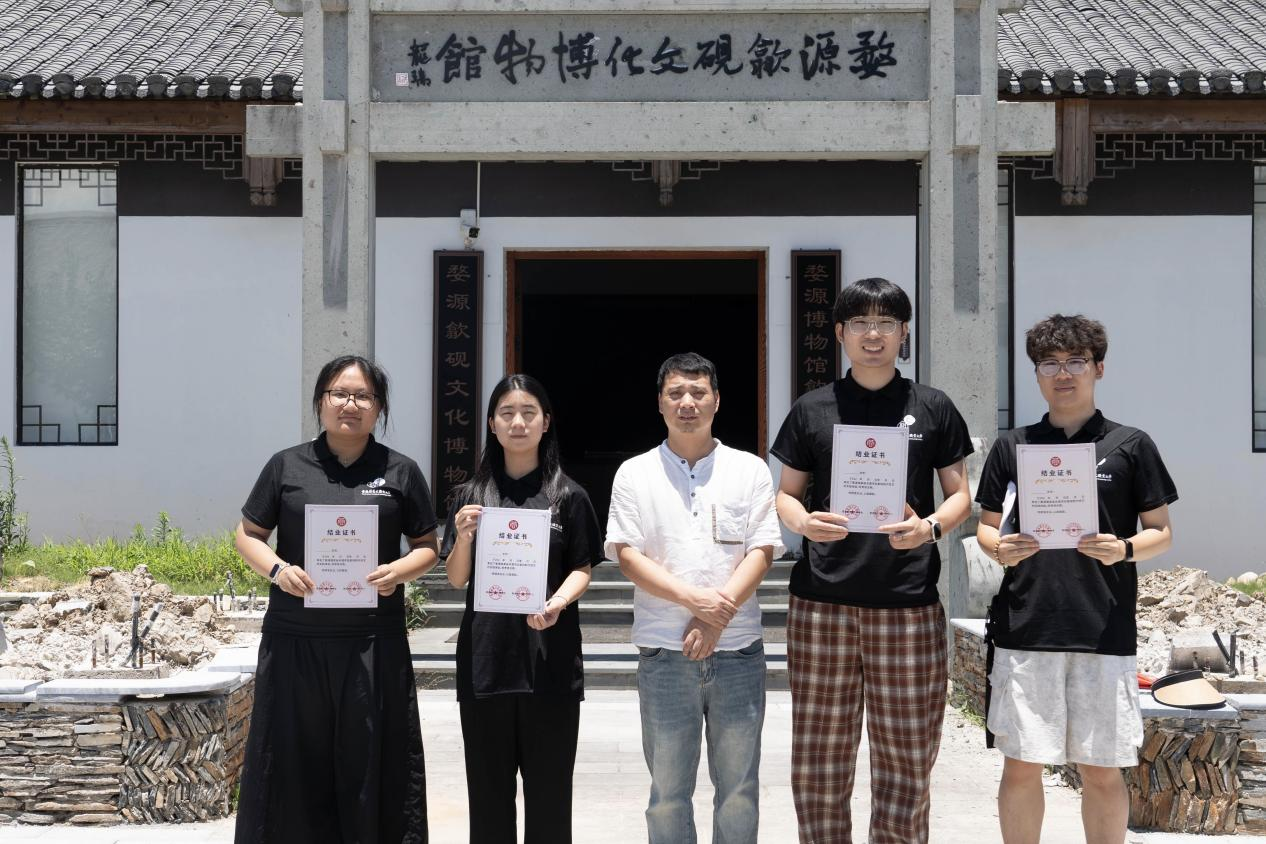

聚焦国家级非遗歙砚,“墨韵紫阳”社会实践队赴婺源拜访了歙砚非遗传承人曹晓东,并参观歙砚博物馆。曹晓东系统介绍了歙砚从唐代至今的发展历程、龙尾山石材的优良特性,以及选料、设计、雕刻等数十道复杂工序。

在老师的悉心指导下,队员们动手设计制作歙砚,尝试融合传统花鸟与现代简约雕刻风格,最终完成个人作品,并获颁结业证书。

一方歙砚蕴含着丰富的文化内涵,体现了中国传统工艺在不同时代的创造性。队员们亲身体验了歙砚制作,深刻认识到传承非物质文化遗产的重要性,表示将所学所悟带回校园,积极宣传歙砚文化,为保护传承创新中华优秀传统文化贡献力量。

“茶”觉新机遇,惠民好“钱”景

为深入调研茶文化传承与产业发展现状,“茶香寻迹·绿芽兴农”暑期大思政实践队深入浮梁县西湖乡,围绕“溯茶马古道千年路,奏生态经济和谐曲”开展专题实践调研。

队员们通过实地调研与《茶事志》等史料记载,了解了茶史的脉络,领悟到更触摸到了文化传承创新的“根”与“魂”——所谓“续薪火”,既要守住前人“精益求精”的匠心,也要弘扬茶农“脚踏实地”的精神。

驻足于雕像石碑前,大家表示要思考如何汲取这份经验,以青春之力活化茶文化传承范式,助力当地茶产业创新发展,续写茶脉绵延新篇。

实践团还参观了“采茶女”雕塑,与工作人员交流研讨,在山水茶香中解锁传统茶产业的“新生基因”。通过聆听讲解,了解到采茶承载着丰富的文化内涵和艺术价值。

探寻矿冶文明密码

“矿冶之光青年行”社会实践队走进大余县自然资源局,开展专题调研座谈会,深入挖掘赣鄱矿冶文化内涵,探索资源开发与生态保护协同发展之路。

座谈会上,带队老师李果详细介绍了“矿冶之光青年行”社会实践队概况、调研目的。“矿冶之光青年行”队员们聚焦“矿业绿色发展机遇与挑战”“钨矿工业遗产价值转化”等关键议题,结合专业所学提出问题,大余县自然资源局相关工作人员以当地西华山为例,分享实践经验,深入剖析行业现状,为队员们答疑解惑。

此次调研搭建起理论与实践沟通的桥梁,不仅让团队深入了解矿冶文化,更为推动资源保护与发展提供了新思路,展现出青年学子在时代发展浪潮中主动担当的精神风貌。

釉下载心语,表情绘童真

“窑火传薪·艺心筑梦”实践团来到珠山区竟成街道后街村新时代文明实践站,开展“釉下载心语,表情绘童真”艺术疗愈活动。

参与活动的孩子们通过陶瓷艺术创作,将内心的情感具象化,在欢声笑语中提升了情绪认知与表达能力。文明实践站负责人表示:“活动不仅为孩子们带来了独特的艺术体验,更让社区看到了校社合作的潜力。”

此次活动以艺术疗愈的方式,为社区留守儿童搭建起表达自我、释放情绪的温暖平台,是一次专业特色与社区服务深度融合的创新尝试。下一步,“窑火传薪·艺心筑梦”实践团将与社区开展持续合作,深入挖掘社区需求,开展更多贴合居民生活、富有特色的文明实践活动。

双线同行!在乡土与社区间书写青春答卷

当乡村全面振兴的号角在赣鄱大地吹响,“青禾乡梦”实践团“双线并行”,在新厂村的田埂与曙光社区的街巷间,走出了一条青春赋能的振兴之路。

一头扎根乡土,他们是新厂村的“振兴合伙人”。在陶阳新村,从协助商户建档到整治街道环境,用细致实干为乡村治理“提质”;钻进马家柚种植园除草,走进直播间推漆扇、卖夜市,让非遗技艺与乡土经济碰撞出新火花。田间地头的汗水、直播间里的吆喝,都是赋能产业的生动注脚。

一头情系社区,他们是曙光居民的“暖心小棉袄”。公益理发的剪刀裁出盛夏清凉,“荣光留影”为老党员定格信仰瞬间,防溺水课堂给孩子系紧“安全绳”。从银发老人到稚嫩孩童,每一份关怀都直抵人心。

双线穿梭间,“青禾”用双脚丈量土地,用双手传递温度。这份“乡土+社区”的青春实践,既是对乡村全面振兴的立体回应,更让青春在双向奔赴中绽放多元价值。

专访婺源民歌非遗传承人王新兰

“星火映徽”实践团来到婺源月亮湾景区,专访传统音乐婺源民歌非遗传承人王新兰。

王新兰自幼随母习唱民歌,如今以景区“竹筏工”身份,在与游客互动中活态传承非遗音乐。她对这份工作十分满意,每日撑筏时即兴吟唱《十二月花》等曲目,以质朴乡音吸引游客驻足跟唱,民歌从“家庭自娱”跃升为“文旅名片”。

面对曾经“仅在家偶尔哼唱”的困境,王新兰坚持守护特色文化。如今依托文旅舞台,让游客在山水间沉浸式体验中国传统音乐韵味,推动非遗从静态保护转向动态传播。

实践团通过影像记录这一“以歌载舟”的独特传承模式,深刻体悟民间艺术的生命力。青年学子将助力民歌数字化保存,让承载婺源山水灵韵的声脉代代相传。

红色青春诰峰行

“诰峰引青茶韵铸红”实践团走进诰峰村,开展红色青春诰峰行活动,传承红色基因,弘扬革命精神。

队员们与老党员谢明海围坐畅谈。老人结合自身经历,分享村庄旧貌换新颜的蝶变历程,以亲身感悟印证党的领导的正确性。交流中,他用“螺丝钉”精神寄语青年,让实践团成员深受启迪,更明晰了青年使命担当。

途经革命烈士纪念馆,江村红色广场的庄严氛围让队员们肃然起敬。走进江式训革命烈士纪念馆,泛黄的日记、斑驳的军号、战友的回忆录,无声诉说着那段波澜壮阔的历史。它们不仅是历史的见证,更是信仰的丰碑。

老党员的深情讲述、红色广场的沉浸式教育、纪念馆的庄严陈列,共同勾勒出一幅生动的革命画卷。让大家深切感悟到,革命薪火代代传,吾辈当以奋斗续写新时代的忠诚答卷。

探戏曲薪火,传非遗风华

为探寻抚州戏曲文化底蕴、传承非遗薪火,“寻梦抚韵”社会实践团深入抚州,开启一场与传统戏曲的深度对话之旅。

实践团先后走访抚州城市展示馆、抚州市博物馆,从戏曲文物、史料及戏服、曲谱中,梳理出抚州戏曲自萌芽到成熟的发展脉络,深入了解采茶戏等地方剧种的历史背景与艺术特征。

夜幕降临,团队协助连城县戏剧团筹备抚州采茶戏表演,并通过采访得知传统剧种面临受众减少、剧目老旧、发展区域受限等问题。舞台上,演员们以细腻唱腔和生动表演呈现采茶戏韵味,成员们沉浸其中,近距离感受传统艺术魅力。

此次活动让成员们认识到,戏曲是地域文化的鲜活载体,传承戏曲不仅是保护艺术,更是守护城市的精神标识与文化根脉。

非遗实践传匠心 ,三下乡里续文脉

“艺脉承徽”传承队赴婺源前坦村,实践考察省级非遗甲路油纸伞制作技艺。

从伞骨绕制、伞边糊合到伞面收卷、穿线及绘画……队员们在传承人的指导下,系统梳理油纸伞历史脉络与文化内涵,并亲历甲路油纸伞制作的核心工艺环节。手工实践中,成员直面工序精密性与技术复杂性,切身领悟每道步骤凝聚的匠心智慧。

当亲手制作的油纸伞成品完成时,队员们深刻体悟到“择一事,终一生”的工匠精神内核。这把承载江南千年雨韵的竹骨纸伞,不仅传递着不息的文化薪火,更激发了青年对传统手工业文明的时代责任感。大家表示,将以此次实践为起点,推动非遗在新生代中扎根焕新。