儿童玩水后感染“食脑虫”昏迷不醒 医生重要提醒→

5岁孩子游泳和泡温泉后

出现头痛、低烧、抽搐

随后陷入昏迷,转入重症监护……

日前,有家长称

女儿玩水后被检查出感染“食脑虫”

情况危急

什么是“食脑虫”?

为何如此凶险?

怎样预防感染?

↓↓↓

“食脑虫”是寄生虫吗?

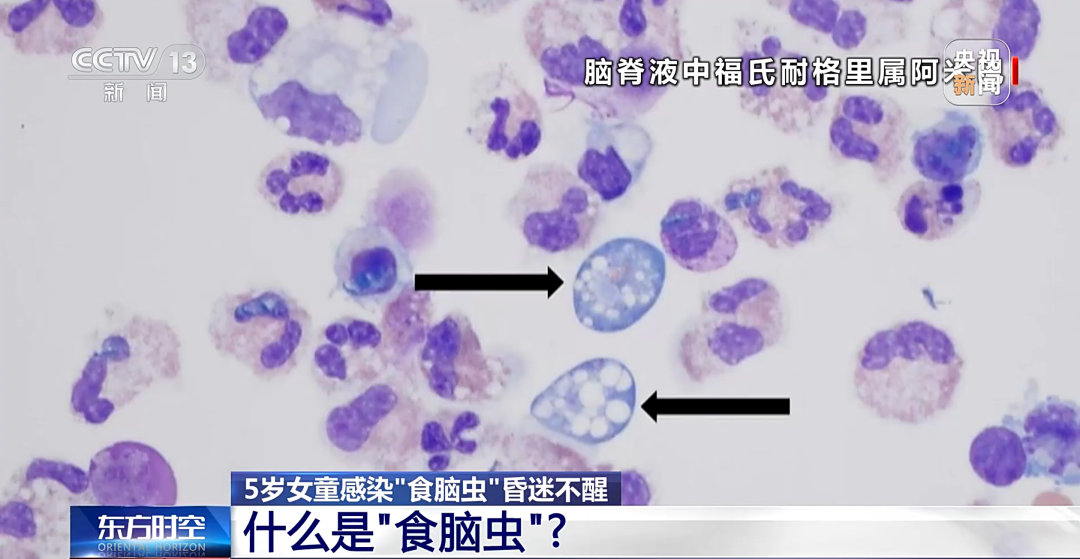

据了解,“食脑虫”并非昆虫或蠕虫,而是一类分布于自然界中的单细胞生物“阿米巴原虫”,人们用肉眼无法发现。

图为阿米巴原虫,体积大多只有几到几十微米,只能通过显微镜看到。

有一部分阿米巴原虫具有致病性,它们可感染大脑,引发原发性脑膜炎,迅速破坏脑组织,因而被称为“食脑虫”。

它们中致病性较强的有以下三种:

-

福氏耐格里阿米巴:一旦冲进鼻腔,可沿着嗅神经钻进大脑,引发急性阿米巴脑膜炎,进展迅速。

-

巴拉姆希阿米巴:更喜欢通过皮肤小伤口或吸入尘土慢慢进入体内,病程更长。

-

棘阿米巴:常见于隐形眼镜相关角膜炎,偶尔也攻击大脑。

这些可致病的阿米巴原虫主要分布在自然水体和土壤等野外环境中。

起初只是“发烧+头痛”

易误诊

首都医科大学附属北京友谊医院、北京热带医学研究所主任医师王磊介绍,阿米巴原虫可以侵入中枢神经系统,表现为患者出现间断或者持续性的抽搐、昏睡昏迷,出现以颅内高压为表现的恶心、呕吐、头疼的情况,大约在1—2周以后就会造成不可逆转的神经系统病变。

专家介绍,由于“食脑虫”的早期症状像普通脑膜炎——高热、剧烈头痛、呕吐、脖子发硬,很容易被当成细菌或病毒感染。此外,“食脑虫”可通过嗅神经直接抵达大脑,几乎绕过人体免疫“哨卡”,留给免疫系统反应的时间很短。

目前对于相关致病性的阿米巴原虫尚无特效药,患者通常来不及诊断、治疗,因此感染后死亡率较高。

要警惕“食脑虫”

但别恐慌

复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇介绍,在我国,“食脑虫”感染属于罕见事件,发生概率较低,感染者中多见幼儿、青少年群体。

“食脑虫”主要通过鼻黏膜、皮肤破损处等进入人体,常见于温暖的淡水(如湖泊、池塘、河流、温泉、未氯化的游泳池、污水)和土壤中。

王新宇强调,鼻腔被温暖的淡水猛冲,是最典型的感染途径。如果在“温暖淡水呛鼻”后一两周内,出现高烧、剧烈头痛、恶心呕吐、颈脖僵硬,甚至很快意识模糊,务必立刻就医,并主动告诉医生“最近在哪个水域把水呛进鼻子了”,以便检测确认病因。

专家提醒,要警惕“食脑虫”,但不用恐慌。它感染概率极低,而且预防并不难。

“食脑虫”高风险场所

有哪些?

“食脑虫”可通过鼻腔、受损皮肤、眼部角膜等渠道进入人体,因此,预防“食脑虫”感染,从以下几个方面入手:

远离不干净的水

-

不要在卫生状况不佳的野外水体里游泳,尤其要避免潜水、跳水,以免增加鼻腔进水风险。

-

如果自身皮肤有破溃情况,尽量不要进入自然水体。

-

避免用未经消毒或煮沸的自来水冲洗鼻腔。

做好卫生防护

-

必须进入自然水体进行作业的情况下,要使用鼻夹,同时避免搅动水体底层沉积的物质,减少阿米巴原虫进入人体概率。

-

接触土壤后及时进行清洁,确保皮肤无伤口暴露。

-

佩戴隐形眼镜时做好消毒,避免接触污染水源。

-

游泳场所做好消毒工作,确保卫生条件达标。

早发现 早识别

出现症状及时告知医生暴露史

在野外游泳、玩水后如果出现持续发烧、头痛等症状,常规治疗无效且病情急速恶化,应当及时就医检查,并告知医生暴露史,比如“在哪个水域游过泳、水呛鼻子了”。

国家应急广播提醒

“食脑虫”感染罕见却可致命

科学预防、及早识别是关键

玩水后出现不适

请及时就医