南昌大学:教育之光洒满山区,帮扶之手托起明天的太阳

大江网/大江新闻客户端讯 江西日报全媒体记者陈化先报道:赣西深处,万载县仙源乡的山岚总带着几分湿润。清晨的阳光漫过色彩斑斓的仙源初级中学,寂静的校园似乎还回荡着学生的读书声,声音清亮得像山涧溪水——这所曾因地处偏远、师资薄弱而沉默的山区学校,如今眼里有了光。

这束光源自省城的南昌大学。自2021年对口帮扶万载县仙源乡仙源村以来,南昌大学党委行政高度重视,认真贯彻落实省委、省政府关于科教强省战略,把教育帮扶作为学校乡村振兴工作的重要抓手。在这片红色土地上精耕细作,用师资的“春风”、关怀的“暖阳”,浇灌出乡村振兴的茁壮新苗。而这也正是南昌大学践行“教育是强国建设、民族复兴之基”战略部署,推进地方大学服务区域经济社会发展的应有之举。

当山坳里的课堂遇上“及时雨”

“张老师的课,像把我们从山坳里拽到了大剧院!”仙源初级中学学生提起张亚辉时,眼里总闪着光。张亚辉那年组织的乡里文艺汇演,学校的《红色仙源》情景剧一亮相便惊艳全场,孩子们腰杆挺得笔直,眼里的光比聚光灯还亮。“这哪是支教,是给山里娃打开了一扇窗啊!”时任仙源乡乡长张海艳的赞叹,道出了所有人的心声。

这样的“及时雨”,还不止一场。物理老师涂浩强、刘誉带着学生在实验室里拆解“力学原理”,把课本上的公式变成山间溪流里的漂流实验,期末统考时,学校的物理成绩在全县山区组拔得头筹;南昌大学附属中学的吴奕强老师捧着厚厚的教案,给五个班的孩子讲透“家国天下”,他的道德与法治课成了九年级最抢手的“精神加餐”。

高校的智力暖流还在持续涌动。南昌大学乡村振兴研究院的师生用乡村振兴的实际行动给孩子们诠释什么是责任与担当;艺术学院的老师带着画架走进课堂,让孩子们用色彩描绘家乡的绿水青山;新闻与传播学院的老师搬来专业设备,教老师们如何让普通话在课堂上更有感染力;南昌大学附属中学的名师隔着屏幕送来“云教案”,山区课堂从此有了省级名校的教学密码;人文学院师生开展的教师语言艺术培训,以专业赋能提升教学软实力,让课堂焕发全新魅力。

让每寸校园都生长着希望

童心港湾的风扇轻轻转着,二年级的小雨正趴在桌上画画。画里有红砖墙、绿操场,还有几个举着书本的大哥哥——那是南昌大学的学子们来开展暑期活动时的模样。“他们教我们折纸,还说山外面有好大的图书馆。”小雨的声音细细的,却透着一股笃定。

这座被孩子们称为“魔法小屋”的童心港湾,藏着南昌大学最细腻的牵挂。10余万元的投入,让这里有了崭新的投影仪、琳琅满目的图书和足以让全村孩子撒欢的文体器材。更重要的是,“童伴妈妈”每天在这里守着,暑期实践队的大学生们每年准时来赴约,给留守儿童讲外面的世界,教他们写诗、唱歌、做科学小实验。有个孩子在作文里写道:“我想考南昌大学,不是因为它帮了我们,是因为它让我知道,努力就能走到很远的地方。”

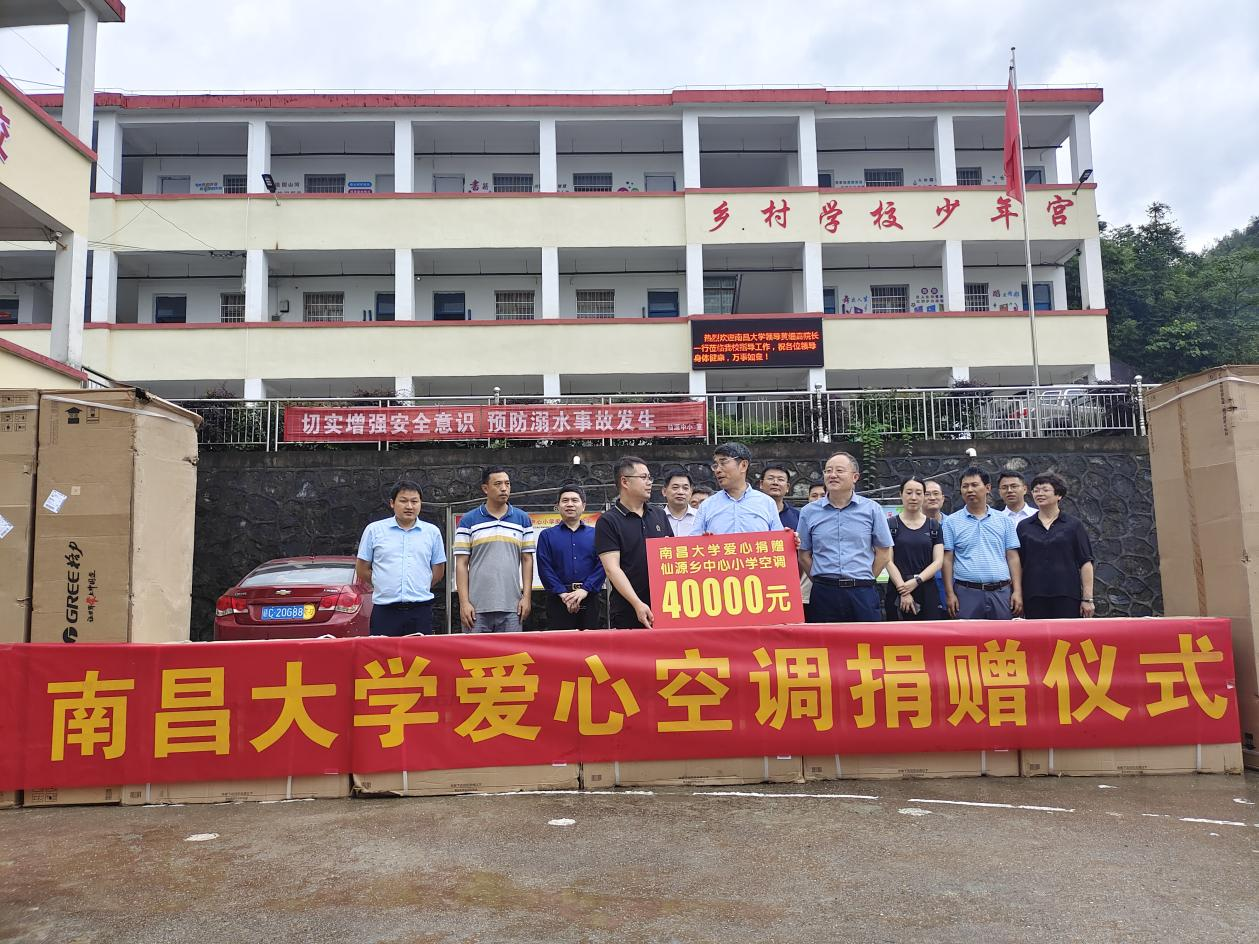

校园的变化不止于此。南昌大学教育发展研究院捐赠6万余元资金为仙源中心小学购买空调,教室里的空调吹散了夏日的燥热;南昌大学工会多次捐赠文体大礼包,校图书馆、校学工处、外国语学院等共捐赠精选图书3000余册,搭建起了“流动图书馆”,校团委、体育学院捐赠200双运动鞋——这些带着温度的物件,像一粒粒种子,在孩子们心里悄悄埋下“被重视”“有希望”的根。

红土地上的成长礼

教育帮扶不止于知识,更要让这片土地的红色基因代代相传。

南昌大学充分发挥大学生资源,组织公共管理学院、软件学院、先进制造学院等党团组织20余支队伍到村里开展“点亮红色课堂,传承红色精神”主题暑期社会实践活动,红色课堂开在了烈士纪念碑前。

校友办、建筑与设计学院、法学院、经济管理学院带着中小学生诵读革命家书,听老党员讲“马灯照征程”的故事;艺术学院的师生把红色故事编成快板,孩子们踩着节拍唱着“不怕苦、不怕难”,眼神里有了超越年龄的坚定。

安全课堂上,公共卫生学院、基础医学院开展医学基本常识传授、防溺水演练、反诈宣讲,大学生们带着孩子们在池塘边模拟救援,用积木搭建“马路”,在游戏里学会“一盔一带”的交通安全重要性。这些细致的叮嘱,像给成长中的幼苗扎上了防护栏。

时光不会辜负用心的耕耘。如今,仙源初级中学的中考成绩连年攀升,山里娃考上重点高中的越来越多;校园里,文艺汇演的节目单越来越厚,实验室的灯光常常亮到黄昏;走在仙源的路上,孩子们会主动跟你讲南昌大学老师的故事,眼里的光比山间的星星还亮。

从讲台到操场,从图书角到童心港湾,南昌大学的教育帮扶,早已不是简单的“输血”,而是让仙源的教育长出了“造血”的能力。当山坳里的课堂有了更广阔的视野,当红土地上的孩子有了更笃定的梦想,乡村振兴的根基,便在这琅琅书声里扎向深处,乡村振兴的大树必将枝繁叶茂,长成参天大树,撑起一片蓝天,为南昌大学书写中国式现代化江西新篇章上留下浓墨重彩。