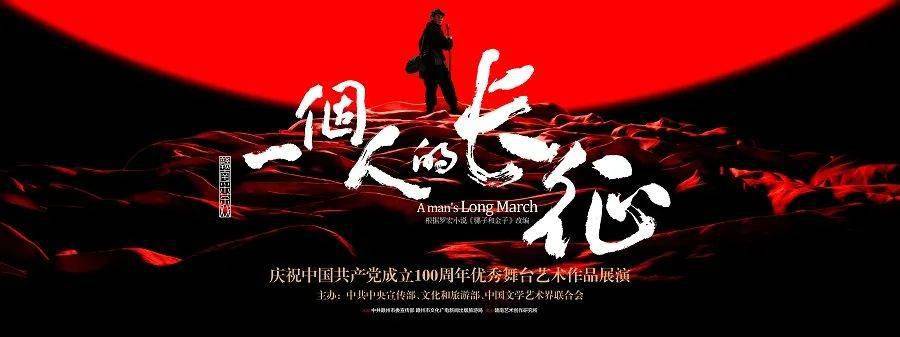

艺评|再议民间文化视域下的《一个人的长征》

赣南采茶戏作为江西地区独特的民间戏曲形式,植根于赣南客家人的生活实践,以茶农劳动为原型,通过诙谐的唱腔、生动的肢体语言和质朴的叙事,构建了具有浓郁地方特色的艺术形式。盛和煜编剧、张曼君导演、杨俊主演的赣南采茶戏《一个人的长征》改编自罗宏小说《骡子与金子》,该剧立足本乡本土,以独特的人物视角阐释重大历史事件,从三个空间重构观众想象历史的方式。

现实空间:民间文化中蕴含的可能性

历史事件和民间文化底蕴为剧作奠定了坚实的现实基础。剧作还原了赣南山区的村落风貌和方言土语,不仅增强了场景的真实感,更暗示了长征时期当地百姓的生活状态。剧作在现实空间的构建上不仅还原了历史场景的“形”,更抓住了劳动人民生活的“魂”。

剧作中呈现的民间伦理和革命信仰的对话符合现实逻辑。民间伦理中体现着长久以来社会关系中的道德要求——当主人公骡子意外获得红军的五十根金条后,面对足以改变命运的巨大财富诱惑,民间伦理对他的道德抉择发生了根本性影响。戏剧中用演员一左一右、一高一低的身位具象化了骡子内心的激烈挣扎,最终,义战胜了利。骡子选择坚守对二号首长的承诺,这种选择不再以获取报酬为前提,而是将信守承诺本身当作至高无上的道德准则。赣南民间社会长期积淀的诚信观念,使“一诺千金”成为其本能的价值判断。当朴素的民间伦理与革命理想相遇,战争年代的生死考验、红军战士的崇高信仰,共同催化出超越个体利益的道德力量。从守护个人承诺到捍卫革命理想,骡子完成的不仅是行为动机的转变,更是从“独善其身”的民间道德,向“兼济天下”的革命信仰的飞跃。民间伦理不仅体现在社会的运行中,更能为个体提供道德启蒙,在特定历史情境下,能激发其超越自我、投身伟大事业的精神动能,彰显出民间文化在红色精神传承中不可替代的奠基作用。

想象空间:民间文化视角下的革命想象

《一个人的长征》通过民间个体与其他文化主体的碰撞,将个体生命体验融入革命历史进程,使想象空间被赋予了双重文化力量。剧作继承民间文艺中的小人物传统,将宏大叙事转化为对个体生命体验的记录,由此打破了历史叙事的严肃性和距离感。当观众跟随骡子的视角经历被骗、失骡、守诺、觉醒等过程时,历史具象为一个普通人在时代洪流中的挣扎与蜕变。

值得关注的是,剧中呈现了两段乡民与知识分子、革命工作者“异声歌唱”场景,分别是古玉洁和骡子、邱明亮和骡子。在《黎平篝火》中,骡子和古玉洁共同面对着失去方向的问题。知识分子古玉洁第一次吟诵《海燕》,她的心中充满对革命的浪漫主义憧憬,而骡子作为一个地地道道的农民,对古玉洁所吟诵的内容感到陌生和困惑。在古玉洁朗诵《海燕》时,骡子大声唱《睄妹子》。古玉洁沉浸于革命理想,而骡子更关注眼前的生存需求,二者的认知差异构建起革命想象空间的初始张力——宏大革命理想与个人生活诉求之间的矛盾。第二次“异声歌唱”在《草地红星》中展开,红军战士邱明亮和骡子的夜间对谈中以“干革命”和“睄妹子”的不同声音延续对话。邱明亮的唱词背后是革命集体主义精神,强调为大众谋福祉的崇高理想;骡子的唱词则源自民间爱情叙事传统,体现个体对情感与归属的渴望。这一场景不仅是第一次 “异声歌唱” 的延续,更是矛盾的进一步深化与转化。最终,邱明亮的牺牲使得骡子的主体性得以觉醒。他戴上了邱大哥的军帽,将个人命运与革命事业相联结,完成了从民间个体到革命主体的转变。两次“异声歌唱”形成严密的叙事逻辑:文化碰撞体现认知差异,到对话过程中彼此影响,最后实现文化交融与个体精神升华。让观众得以看到革命精神在民间文化背景下滋生的过程,也让“长征”在民间叙事与革命话语的交织中获得了更立体、更具生命力的诠释。

审美空间:民间文化元素的运用和现代性转化

导演张曼君主张“退一进二”的戏剧创作观念,即“退”回舞台创造的元点,挖掘戏剧本身的特色,实现对现代舞台的赋形,最终用舞台承载戏剧所传达的美学理念。

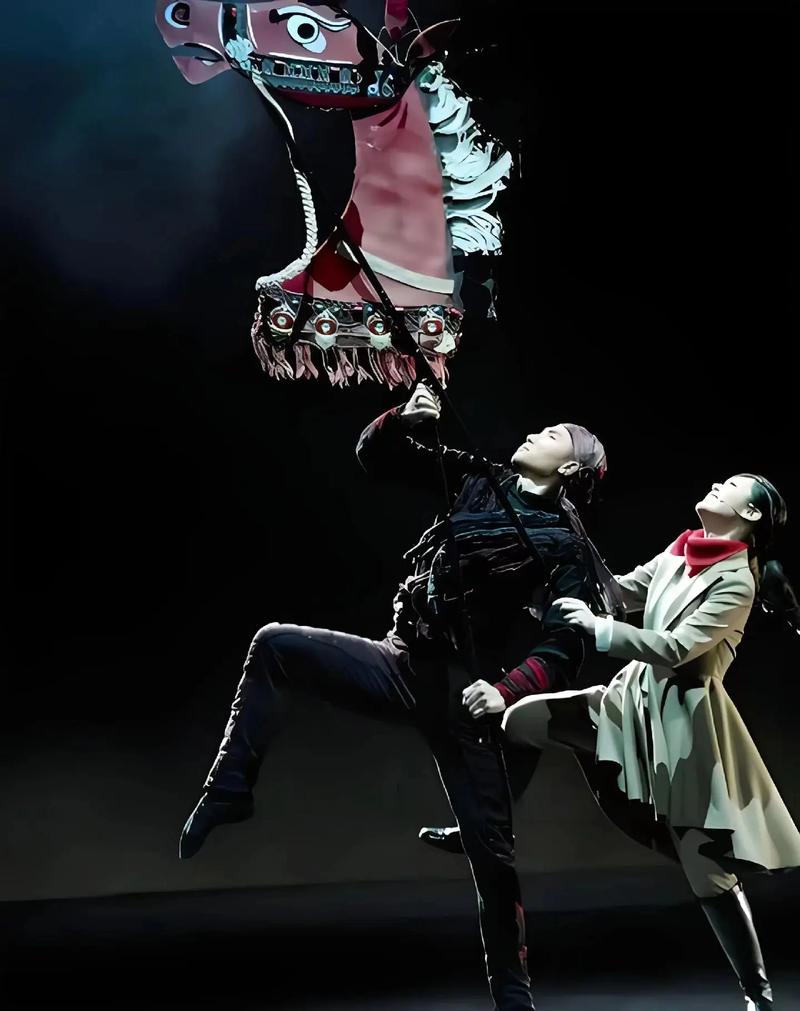

在《一个人的长征》中,剧中关键的动物角色大黑骡子和红鬃马都是由演员手持角色的皮影所扮演,既保留皮影“以影传情”的艺术精髓,又突破传统皮影戏的平面局限,创造出虚实相生的现代舞台。追溯皮影艺术传统,其在明清时期便形成“一口道尽千古事,双手挥舞百万兵”的叙事特色。同时,皮影的剪影造型与动态操控在舞台上创造出极具冲击力的画面语言。大黑骡子形象由传统重线条的雕刻技法塑造,夸张上扬的鬃毛配合演员灵活抖动操纵杆形成昂首之姿,在光影中勾勒出坚毅的生命意象;受惊马匹的皮影则采用 “虚脸” 设计,留白的眼部区域配合急促摆动的四蹄,通过光影明暗交替营造出惊慌奔逃的动态感。

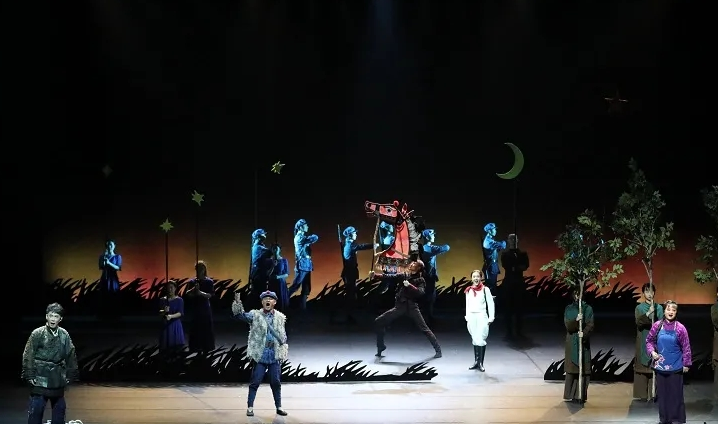

在舞台设计上,作品实现了民间元素和现代艺术的结合。传统戏曲中的舞台空间往往不受现实时空束缚,演员通过虚拟的表演和象征性的舞台装置,在同一舞台上展现不同时空发生的故事,构建虚实相生的美学空间。剧作中,一个舞台空间被分隔为两方,一方是骡子,一方是花姑。他们处在同一时间线上的不同环境。此外,两方空间内又划分了不同的表演空间。骡子位于舞台前方,代表现实时间;后方是一对现代舞演员,展示回忆,代表过去的时间。将现代舞融入戏剧舞台,是对传统戏剧表现形式的创新和拓展,使舞台更加富有层次感和视觉冲击力。综合的艺术实践既延续了东方戏剧美学的传统,又回应了当代观众的审美期待。

(组图为演出海报)

写在最后——

文化像种子,只要有肥沃的土壤,就能焕发新的生命。《一个人的长征》捡拾起宝贵的民间文化种子,在历史的厚土中破土而出,以采茶戏的韵律扎根,用皮影的光影抽枝,在现实、想象与审美的三重空间里舒展着独特的生机。当越来越多这样的“文化种子”在生活的原野上生根发芽,优秀传统文化就有了活跃的生命力——就如剧中多次出现的“红星”和采茶戏《睄妹子》,既能照亮历史的暗夜,也能在当代人的心中燃起一团温暖而坚定的火,这或许是艺术真正抵达人心的力量所在。

夏敏/文