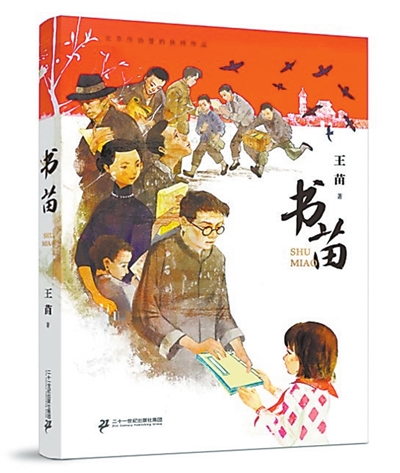

《书苗》

王 苗 著

二十一世纪出版社

□ 贺得胜 王苗的长篇儿童文学作品《书苗》,以古籍修复为引线,串联起一部跨越百年的文化史诗。该书不仅构建了一个充满墨香的文学世界,更以童真视角完成了对传统文化价值的当代叩问。在人工智能与短视频冲击阅读的今天,《书苗》让古籍从历史的尘埃中苏醒,与新时代的少年展开灵魂对话。 《书苗》以“古籍修复”为叙事核心,将传统技艺的物理修复与文明赓续的精神修复交织并行。当书苗父女与修复师共同面对那套百年《诗经》时,揭裱、补纸、锤书等工序不仅是技术层面的复原,更暗喻着文化基因的激活。作品中反复出现的《墨香斋小记》,作为串联古今的文学密码,其修复过程恰如对中华文脉的接续——每一道裂痕的弥合都是对集体记忆的缝合,每一片虫蛀的修补都是对抗历史虚无的宣言。 作者巧妙地将雕版印刷、古籍装帧等传统技艺融入情节。在《雕版上的指纹》一章中,清代刻工留在梨木上的指纹与现代修复师的指尖重叠,形成跨越时空的技艺对话。这种具象化的历史传承,让儿童读者在故事中触摸到文明的温度,远比教科书式的知识灌输更具感染力。 小说打破儿童文学常见的线性叙事,采用三重时空折叠结构:现实修复线、古籍记载的历史线、《墨香斋小记》的文人笔记线。这种复调叙事在《战火中的书箱》中达到高潮——1937年北平学者护书南迁的壮举,与当下书苗修复古籍的日常形成镜像,揭示出书籍在民族危亡时刻的特殊意义:它们既是文明的载体,更是文化主权象征。 作品对“书与人”关系的解构尤为精妙。当书苗发现修复好的《诗经》中夹着百年前少女的银杏书签时,两个时空的生命通过文字产生共振。这种“书中人”与“读书人”的身份互认,构建起跨越代际的情感共同体。 书中塑造的“爱书人群像”极具当代启示。父亲作为“书痴”,其偏执的藏书癖好被赋予新的解读:在《地下室的书灵》中,他守护的不仅是实体书籍,更是对抗信息碎片化的精神堡垒。古籍修复师“墨先生”的形象则更具象征意味——他布满老茧的双手既能修复脆弱的宣纸,也试图弥合传统与现代的文化裂隙。新生代角色的塑造打破刻板印象。书苗并非被动接受文化熏陶的典型“乖孩子”,她在《二维码与雕版的对决》中,用数字化手段为古籍展览设计互动程序。这种“传统技艺+现代思维”的碰撞,暗示着文化传承不应是简单的复制,而需要创造性转化。 在良莠不齐的童书市场中,《书苗》选择以“重”击“轻”。作品通过《消失的铅活字》等章节,揭示工业化对传统文化的侵蚀,又在《纸寿千年的承诺》中展现手工纸匠人的坚守。这种对文化生态的深刻观照,赋予儿童文学文化启蒙的严肃使命。书中设置的“古籍修复挑战赛”等互动情节颇具巧思。小读者跟随书苗破解古籍中的谜题时,实际上在进行一场文化解码游戏。这种沉浸式体验,让“敬畏传统”不再是抽象概念,而成为可触摸、可参与的生命经验。 当书苗将修复好的古籍放入恒温恒湿的书柜时,她守护的不仅是纸张与墨迹,更是文明延续的可能。在这个算法主导注意力的时代,《书苗》以其独特的文学姿态证明:儿童文学可以是轻盈的,但文化传承必须是郑重的。那些穿越战火与时光的典籍,终将在新一代守护者手中,绽放出超越时空的生命力——这或许正是王苗留给这个时代最珍贵的启示:每个孩子都可以成为文明的火种,只要他们愿意在书页间,触摸历史的脉搏。