历史上的石岗“义渡”—拿湖渡

作者:戴均山

南昌市新建区西南,去城八十里许有一石岗镇,旧时称“石头岗”,地处一东北西南走向的狭长山岗之上。由西往东流向的锦江于此被石头岗天子庙(小龙山)地势阻挡,折为由北往南流向松湖。该处西毗高安,南邻丰城,可谓“三县通衢”之地。

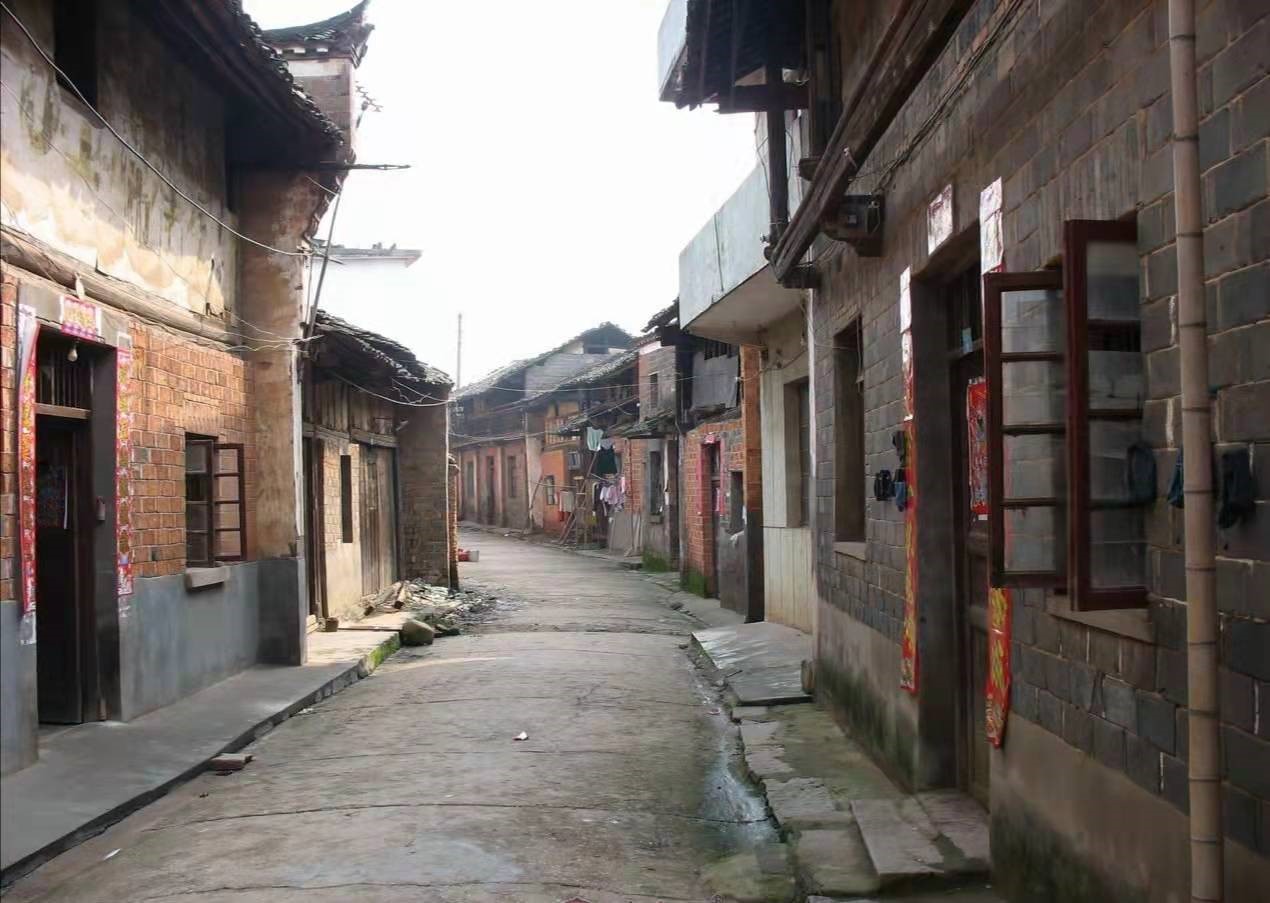

石岗集镇上至今仍保留着一条约300米开外长的老街,据说原名叫马巷。老街尽头的西面紧靠锦江,南面是石岗余家村的天子庙,北面是拿湖,拿湖与锦江有一水道相通。拿湖与锦江之间夹着一个古老村庄——拿湖村,村庄靠湖面河,与锦江之间的过渡地带就是河水冲刷而成的拿湖洲。

新中国成立后,政府组织民众兴修水利,在原来的锦江小土壋上修筑了一条圩堤,堤上建立水闸调控拿湖水位以保护农田村庄,从此消除了锦江水患,故该圩堤命名为“团结堤”。

拿湖的主要成因是依傍群山,由山洪倾泄、小溪汇聚而积水成湖。据《新建县地名志》载:宋嘉定年间(1208年-1224年),周氏麟公由莒县至杭州为官,后隐居此山下湖旁,传说许真君在此湖捉拿过蛟龙精,故名“拿湖”。与拿湖村隔河相望的是界檀熊家村。熊家村于宋理宗端平年间(1234-1236年),熊氏明叔公(明末清初吏部左侍郎熊文举祖上)从本地南岗迁此,以姓取名。

拿湖的主要成因是依傍群山,由山洪倾泄、小溪汇聚而积水成湖。

据《新建县地名志》载:宋嘉定年间(1208年-1224年),周氏麟公由莒县至杭州为官,后隐居此山下湖旁,传说许真君在此湖捉拿过蛟龙精,故名“拿湖”。与拿湖村隔河相望的是界檀熊家村。熊家村于宋理宗端平年间(1234-1236年),熊氏明叔公(明末清初吏部左侍郎熊文举祖上)从本地南岗迁此,以姓取名。

注:界檀旧时一名檀溪,在新建有上、下之分,石岗界檀称为上界檀,旧时属尽忠乡;乐化界檀(即郭台村现属赣江新区)称为下界檀。宋时熊氏明叔公有置三十九处赈惠庄,其一“宁和庄”之所在下界檀,旧时属桃花乡。明成化十八年(公元1482年),老基石岗界檀大水久浸不退,界檀熊氏一支遂携家定居“宁和庄”,即是后来沿称老基原名的“下界檀”。自此之后,子孙绵衍,人文兴盛,明末清初的吏部左侍郎熊文举世家即出于此。

宋末元初时,锦江河畔的拿湖旁,曾有一渡口就叫“拿湖渡”。

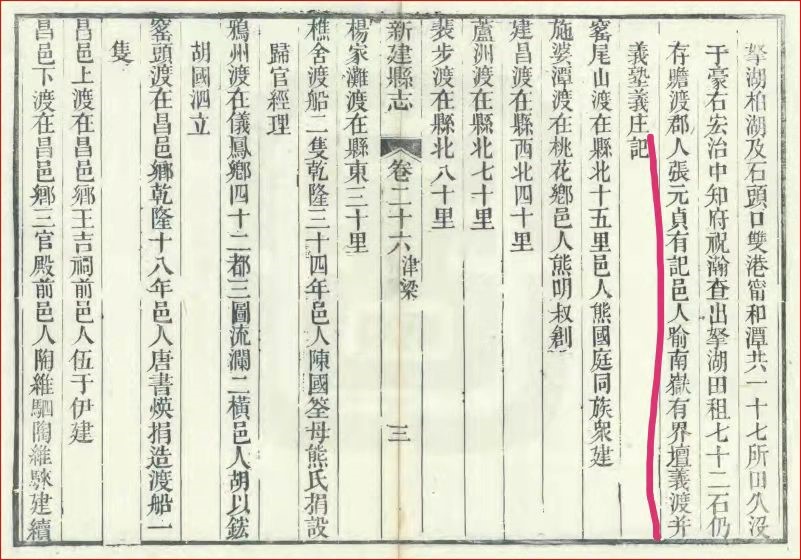

据明嘉靖《江西通志》卷四“南昌府”有载“义渡”一名来历:义渡,在新建县尽忠乡七都,旧名“拿湖渡”,元初邑民熊明叔捐田租二百石造舟赡渡夫于双港、石头口、拿湖三处。双港、石头口田租欠存,唯拿湖田租七二石仍造舟赡给。岁久寝废,田为蚕食。弘治间,裔孙熊义武、义况、曰贤、曰潮、曰辉诉于本府,祝翰(时南昌知府)为之复其旧规,往来士人咸便之。故名“义渡”。

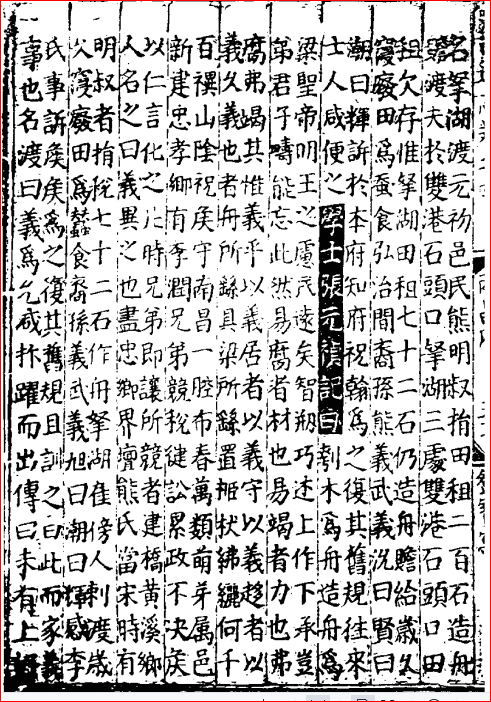

明时的江西学士张元祯有为“义渡”记曰:刮木为舟,造舟为梁,圣帝明王之虑民远矣......易腐者材也,易竭者力也,弗腐弗竭其唯义乎?以义后者以义守,以义趋者以义久......历史上的“义渡”早已湮灭,见利忘义者、舍身取义者古今皆有,今天新建石岗界檀的乡人有谁还能记起先人熊公明叔“造舟赡给”的义举呢?

拿湖村依旧还在,只不过也几乎名存实亡了。原村有周、徐、李、吴姓等杂居村民,后来因周边大姓的欺凌陆续搬离出去了。就是在法制社会的今天,小小的拿湖村里村民因自建房引发的矛盾仍然上演着不堪的故事,这是当年隐居于此的周氏麟公未曾预料到的吧!

新建县于1968年在拿湖村旁的锦江上始建石岗大桥,1971年正式建成通车。该桥是新建县首座大型公路桥梁,属九孔石拱桥,造型美观。从此,一桥飞架南北,贯通东西,交通便利,往来无阻。

义渡不再,拿湖犹在;虹桥卧波,锦江悠悠;碧水青山,义传千秋。