《会说话的建筑》

《 会说话的建筑 》

◎翦彰

走进江西师大老校区,似乎有一种崇敬、肃穆之感。不是别的,是最先被这里人文建筑所吸引,映入眼帘是几栋老旧灰色建筑,指挥塔楼、大礼堂等墙上“1935”镶字印象尤为深刻。有人说,老校区建筑会说话,它们在述说着民国的航空梦,见证着江西师大的历史发展和生生不息。

传说中,老校区的建筑按主要特征分八种类,包括意大利建筑、仿唐建筑、欧式建筑、砖木建筑、俄罗斯建筑、捐助建筑、地下建筑、标志建筑等等。

建筑是无声的历史,旧事总在流传中延续。笔者在曾在这个老校区生活几十年,与这些老建筑朝夕相处,聆听和见证了许多传奇故事,现辑成图文,愿与师生和朋友们分享。

一、意大利建筑:民国航空梦的发祥地

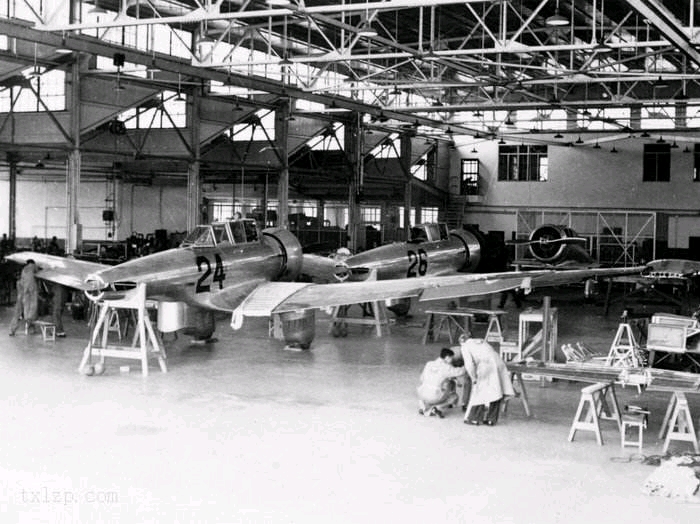

老校区在1935年,名为国民政府的“中央南昌飞机制造厂”,因和意大利合资,也称“南昌中意飞机修造厂”。现有指挥塔楼是当年机场指挥楼,大礼堂是飞机库,老美楼是修造车间,红场是遗留的机场地面,校园主干道是当年修造厂的小型飞机跑道。

指挥塔楼等处于2010年校庆70周年前夕,参照中正大学毕业生欧阳侃老先生摄于上世纪80年代一张彩照,修旧如旧,恢复旧貌。同时,申请省级文物保护,被列为江西省重要文物 “百大”发现之一。

老校区指挥塔楼、大礼堂、老美楼等处是目前南昌保存完好的意大利工业建筑,也是迄今南昌保留最完整最大规模民国建筑群。有专家说,大礼堂钢筋混凝土横梁跨度是当时除钱塘江大桥之外的“中国建筑最大跨度”。校园导游每讲到此,总会引以自豪地介绍,这里是 当年“中国第一”跨度。当年,国民政府想利用意大利先进飞机制造技术,在这里制造中国飞机。但遇1937年抗战爆发,迁往重庆后,组装成民国时期第一架飞机。

几年前,国家把生产大型飞机项目设在南昌,其中不乏有其历史缘由,南昌洪都飞机制造公司生产了新中国第一架飞机,但不能遗忘江西师大老校区是民国时期第一架飞机研究和主要部件生产地。师大老校区曾经酿造近代中国航空梦,完全有理由追索为民国航空梦的发祥地。无独有偶,师大十年前在瑶湖率先建成恢弘巨作新校区,而今洪都公司因飞机大项目也扎根瑶湖,毗邻师大建设新航空城,可见不是一般历史巧合。

二、砖木建筑:1949年初期我校办学万事待兴

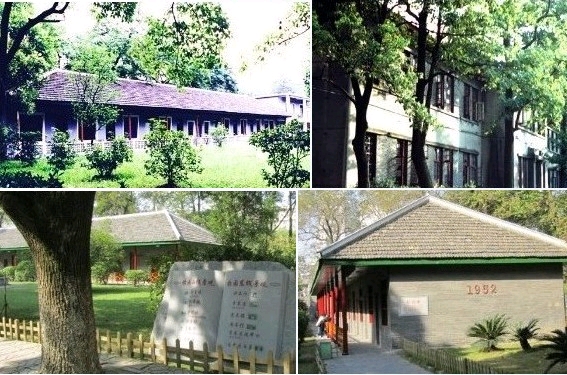

1950年,江西师大前身南昌大学迁入青山湖老校区,于1952年兴建了一批砖木结构办公用房。保留至今的外专楼曾是当年南昌大学机关办公用房和幼儿园。王字楼原为南昌大学各院系及行政部门办公场所,因鸟瞰图呈“王”字形,故称王字楼。

外专楼原来是平房,因在1985年、1999年将西楼、东楼先后改建为两层,1983年始用于接待外籍专家、教师及留学生,故名"外国专家楼",习惯称外专楼。

保留至今的这些历史建筑面积不大,楼层不高,可见当年南昌大学办学的经费之紧张,当年办学的艰难。

虽为砖木结构,青砖灰瓦,但建筑十分精致和讲究。总务楼处在校园中心位置,建成了仿唐风格建筑,似乎有白鹿洞书院的遗脉,至今成了“镇校”之宝。

各院系集体用房,用一个“王”字连接,建成“王字楼”,屋顶还设有几个小型的“烟窗”,不忘给平淡的建筑增添一些浪漫。由此可推想,现在瑶湖新校区巨大的 “惟义楼”建筑结构布局,是不是也有点“王字楼”的遗风。

南昌大学在1953年全国院系调整后,分解到了武汉大学、中山大学等16所大学,留在老校区的师范部成立了江西师范学院。1955年建设了三层的第一教学大楼,1956年建设了四层的第二教学大楼。两栋教学楼基本上是砖木结构,青砖、灰瓦、坡顶、木窗、木地板,教室课桌和坐椅是连体的“火腿椅”,现在部分展出在指挥塔楼一楼大厅。

可能是因建筑陈旧缺少喜庆,十多年前学校有大庆,曾对第一、二教学楼进行外墙装饰和粉刷后,面目有点“不伦不类”,就是现今“中西结合”的“青顶白墙”模样。

为此,很多有识之士呼吁,应还原第一、二教学楼“青砖灰瓦”建筑风格,今年暑假翻修了第二教大楼瓦屋顶,附小教学楼还加盖了一个“瓦顶”,可见有好的端倪。

三、仿唐建筑:校园中心位置的书院遗风

在校园主干道中段,常有人驻足拍摄一栋建于1952年青砖红廊,斜坡瓦顶的仿古建筑,该楼就是老校区典型仿唐风格建筑,名为“总务楼”。我校前身南昌大学1950年迁入此地后而建,是当时总务办公之用房。半个多世纪以来,几经修补,保留原貌,延续至今也归总务部门办公使用,算名副其实的“总务楼”。

整个“总务楼”是长方形砖木结构,青瓦坡顶平房,坐北朝南,泱泱大方,十分吸纳地气。体现古代建筑设计思想,在南边有一狭长走廊,红色廊柱加上画格扶手,古色古香。连通各个单间,一是方便出入通行,二是遮阳能避风雨。

从老校区整体方位来看,“总务楼”地处核心位置,是老校区古韵流芳中心景观,不知当初设计者思想何许,可能是看过风水,才对师大“书院兴学、学府传承” 寄予无限厚望。

“总务楼”前面是第二教学大楼,右边是外专招待所,左边是主干道,后面的学生宿舍二栋已拆除,改建为现在空旷的明德园休闲广场。周边樱花、桂花,大树结果,四季幽香,平日里学生、游人围“总务楼”绕走,从古朴长廊里穿梭不息,“绿树丛中有古屋,古屋回廊游人多”。

在上世纪80、90年代,在还没有建设瑶湖新校区之前,校团委、学生会就设在 “总务楼”,这里是学生最熟悉的地方,是老师联系学生,学干密切联系群众最方便的地方。

四、欧式建筑:见证师大为全省最高艺术学府

江西师大是全省音乐、体育、美术最早知名的高等学府,一般人对此还没有什么概念。但当你来到师大青山湖老校区,看到一栋路边的欧式平房,呈东西走向,拱形连廊,方形柱体刻线隐含着音符的元素,这便是建于1953年并保留完整的“老琴房”,为1949 年以后国内首批建设的艺术专业教学用房,仿西洋建筑,别具典雅风格。

老琴房靠近主干道一边,几十年来均称“演奏厅”。拾台阶而上,有四开的木门,这里常年有音乐系的师生表演,观看者经常拥挤到路边,高亢的歌声,悠扬的琴声传得很远很远。

从老照片上可以看到,在原来大门上方有浮雕,象征着典雅的音乐殿堂,可现在改为一堵面对主干道的无声墙,听说“演奏厅”还改了名,尘封的历史,让人有点惋惜。

说到“师大音乐”,自然联想到“师大体育”和“师大美术”。从老校区"室内田径馆"的巨型“天穹”的屋顶规模,可见当年“师大体育”的辉煌,现在每年全省体育高考均设在这里,有其特殊的含义。

三年前,笔者在老校区发现一张刻有“江西体育学院”的办公用五斗桌,是1962年江西体育学院合并到江西师大的有力见证。

而‘师大美术“名气不亚于”师大音乐“,有老美术楼可见证,即现在离退休人员活动的那栋大楼。

老美楼楼建于1935年,也属于欧式意大利建筑,原为南昌中意飞机修造厂厂房,1950年南昌大学迁入后稍作改造,一楼为学生食堂,二、三楼为学生宿舍,继而改做美术专业教室,故称老美术楼或老美楼。

五、俄罗斯建筑:即将不存急切呼吁修复保护

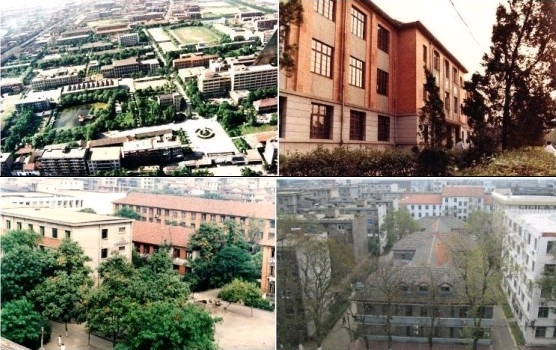

江西师大老校区的老建筑,不仅是师大的历史缩影,也反映中外历史大事。从一张航拍于1980年鸟瞰师大老校区的彩照,可以看到红色房顶占据一大半,它们就是师大老校区记忆中的苏联援建的俄罗斯建筑。

现今尚保留完整的可算学生宿舍5栋、6栋、7栋和老物理楼。但被破坏严重,强行改造的是老图书馆,现在是贴满白色瓷砖的初教学院大楼,面目全非,让文物专家们十分痛心,只有追忆,方解忧思。

老图书馆建于1959年,砖混结构,鸟瞰图呈“工”字,原南楼(共三层)为阅览室,北楼(共四层)为书库,中间连接部分为图书出纳台与办公场所。

1993年因重韶图书馆落成,改作教室及办公用房。老物理馆建于1958年,砖混结构,后扩建东西两翼,原为物理专业实验大楼,故称老物理楼。

老照片上的老图书馆,红砖红瓦,一楼是“克里姆林宫”式腰墙,二楼以上的窗台外是抽象浮雕,室内墙体厚实,窗大门高,空间高深,冬暖夏凉。

如你寻问在老图书馆、老物理楼工作过的人,这些美好记忆并不陌生。正因俄罗斯建筑有特色,很多大学校园十分重视这些历史“宝贝”,不得拆改,只能保护。

例如,从谷歌地图上鸟瞰上海老城区,当你看见一片密集红房瓦顶,那就是上海师大老校区。据说,现在上海师大老校区不仅“修旧如旧”,而且“建新如旧”,建筑内部可以作不同使用,个性化装修,但外观一律保持俄罗斯建筑风格。

近年来,省、市文物专家来江西师大老校区参观,对南昌城区即将消亡的俄罗斯建筑忧心忡忡,希望师大作为知名学府,在现有俄罗斯建筑基础略加复原,挽救师大的一种建筑文化,为老南昌保留城市记忆。

六、捐助建筑:海外人士雪中送炭助办学

江西师大上世纪80、90年代在老校区办学,规模只有万余人,办学经费十分困难,举步维艰。那时各个高校都争取海外捐助,在师大老校区有三栋建筑属于海外人士捐赠建的大楼,它们分别是逸夫楼、田家炳楼和重韶图书馆。虽时过境迁,但大楼耸立,情谊深厚,师大人永远铭记那份雪中送炭的珍贵。

逸夫楼建于1989年,五层框架结构,省政府投资120万元人民币,香港邵逸夫先生捐资200万元港币。

田家炳教育书院大楼建于1999年,八层框架结构,总投资1020万元人民币,香港田家炳先生捐资600万元人民币,因田家炳教育书院在楼内而得名,简称田楼。

“重韶”图书馆建于1993年,六层框架结构,省政府投资750万元人民币,江西旅台同乡会常务理事周仲超先生捐资20万美元,“重韶”之名因此而得。

江西师大老校区处在南昌城市中心区域,校园人文厚重,风景秀美,交通便利,属于“黄金宝地”。不仅适合优质办学,更聚集人气,吸引四方知名人士相助教育,曾有海外人士捐建大楼的光荣历史。

可以预见,随着南昌地铁一号线开通和老师大地铁站区位优势显现,老校区地源价值肯定有较大提升,各种无形资产将会被外界更加看好。

也有人倡议,老校区可增强对外开放力度,吸引社会资金合作办学,开发有形资源的冠名权,让社会各界人士、校友参与老校区的内涵建设,修旧如旧,保护历史建筑,改善基础设施建设,提升办学条件。

七、地下建筑:特殊年代的防空体和阅览室

曾有旅游专家来师大老校区考察,说老校区未来就是南昌闹市区的集历史、生态、人文为一体旅游景点,完全可以收门票。

同时提醒,千万不要忘记师大老校区宝贵的地下建筑,也是宝贵的旅游资源。在此谈及老校区指挥塔楼的地下防空大厅、香樟林下的巨型人防工程网,是师大老校区不可回避的话题。

指挥塔楼地下防空大厅建于1935年,有楼道通往地下一层,当年所用钢筋和混凝土直接从意大利进口,按当时日军航弹威力,属于坚固不摧的地下掩体。

据说,那些年蒋介石、宋美龄、熊式辉等民国党政要人,以及飞虎队长陈纳德来往南昌和南京之间,常在南昌中央飞机场起降,偶尔遭遇日军飞机轰炸,就躲避在塔楼地下掩体。

香樟林下的巨型人防工程网,建于上世纪70年代初,响应毛主席的“深挖洞,广积粮,不称霸”号召,为预防国际形势突变,师院也发动教职工深挖防空洞,建立师生防空网。

“人防洞”入口在现香樟林巨石后有一门道,原来在绿树丛中一处不起眼的简易平顶水泥房。出口设在现银干楼南面的一处方形水泥掩体,因无故凸出地面,常有人对其功用百思不得解。

现在也有人搞不清楚,为何明德园不能建高层建筑,在学生5栋、9栋,10栋东面不能建房,原因是地下有一条南北向的防空出口。

在没有建设师大新校区之前,教室紧张,“人防洞”改成“人防阅览室”,一直用于学生读书,地下有九个巨型涵洞,每个涵洞都设有水泥长方形阅览桌,加上木凳,就是一间间巨型教室,可同时容纳三、五百人。

地下阅览室冬暖夏凉,自然空调,冬天穿衬衣,夏天穿棉袄。留下过学生许多趣闻和记忆,很多校友返校时对此还念念不忘。随着师大老校区资源的开发建设,两处地下建筑亟待整修,可修复为人防阅览室,可利用地暖通向二教楼,可打造成人防教育基地,延续往昔的精彩。

八、 标志建筑:师大传承文化的部分基因

说起老校区的标志建筑,最容易记住的是红场和雕像。这两处虽不能严格算是建筑,但红场平易近人,脚踏实地,可自由漫步,红色印象深刻。

雕塑一进门就望见,持微笑欢迎,洁白无瑕,向往未来。有人开玩笑说,雕塑是师大出美女的标志,其实那是人民教师的标志。

红场建于1935年,原为南昌中意飞机修造厂大棚车间。1950年南昌大学迁入时,大棚构件多为周围村民拆用,但四方形水泥地面未损,学校将其改建成滑冰场,舞场。

20世纪50年代以来,师生露天活动多在此举行,是学校历史的重要见证。因红色水泥地面而得名,2002年学校将红场功能界定为青年文化广场,

另,《江西师大报》文艺副刊取名为"红坪"二字,也是源自这里的校园又化。

正大门内的雕像名为“向往”,建于1985年,白色混凝土仿大理石浇铸成型。雕塑用朴素手法表现一名女大学生手捧书本凝神远眺,向往未来的教师事业。雕塑下半部由层叠的书本渐次变化为人物衣裙,寓意为人民教师是知识的化身。

红场、雕塑几十年来,似乎成了师大人心目中的标志,究其缘由,已融入师大传承文化一部分,这里可以探讨一二。比如说我校主色调“师大红”说法从何而来?是不是演绎了“红场”的颜色,沿用了“机场文化”,源叙于中国的“航空”腾飞梦。又如雕塑洁白无瑕,寓意人民教师,是不是可演绎到江西师大提倡的“师德师风”特色,由此推演“雕塑”就是师大“师魂”象征,“洁白”就是“师魂”的追求。

也难怪乎,最近师大附小教学楼外墙和屋顶颜色改造,经过激烈争议之后,确定为以体现师魂的“洁白色”为主基调,配以“师大红”主色调,效果拍手称好,出乎预料,有学校领导参观后赞叹地说,附小似有“百年老校”之感。

(图/文 翦彰于2014年10月国庆假期)