关北奇才——尹忠厚

作者:胡刚毅 、黄文忠

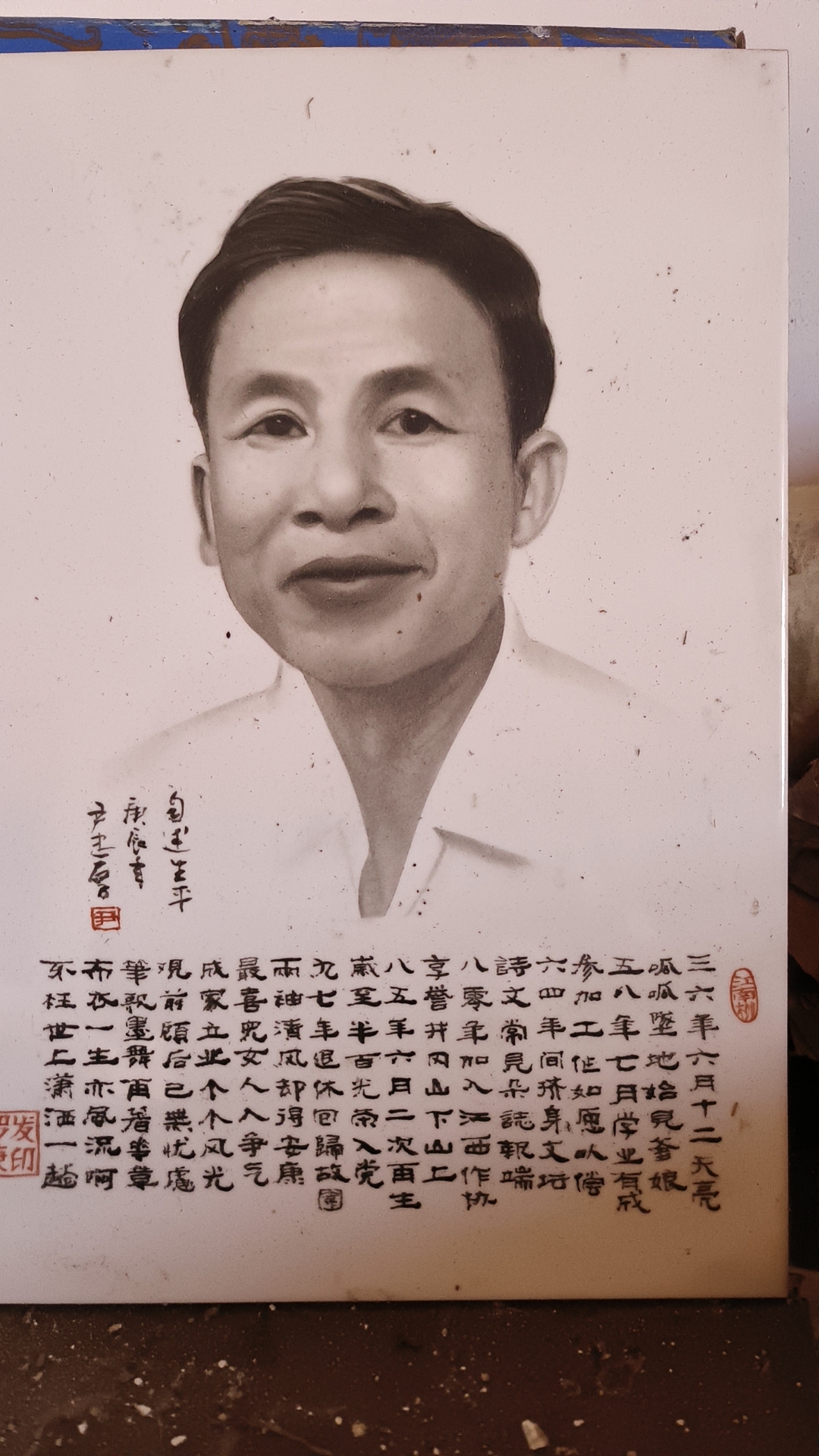

尹忠厚,笔名云中鹤,号荆柴。晓经史子集,通琴棋书画,乃关北旷世奇才。

1936年生于江西省井冈山市厦坪镇,毕业于江西省樟树农校。系江西省作家协会会员,江西省书法家协会会员。曾任东方书画艺术家协会高级书画师,中国老年书画艺术委员会会员、井冈山市文联作家协会主席等职。

在白鹭洲中学求学期间,他展现出了在书、画方面异于常人的天赋。初中毕业时,学校保送他去杭州美术专科学校深造。因路途遥远,家庭困难,年龄又小,家人担心他无法适应出远门独自求学的生活,只得含泪放弃。1958年,樟树农校毕业,分配到永新县农工部,不久调任永新县委办公室秘书。1968年调到井冈山文化馆。因为尹忠厚头脑灵活,文学素养不错,上级爱惜人才,把他调入文联。文联领导根据他的特长,把他调入县剧团担任编剧。

风雨几十年,笔耕不辍,著作颇丰。

参加工作不久,便与人合作创作了剧本《红岗春》,业内人士一时争相传阅。遗憾的是终未排演。他转而写诗,由他作词的歌曲《七溪岭上摘茶籽》在全省文艺调演上获金奖。随后,又出版了诗集《将军的儿子》,一时声名鹊起。

小说《山鹰》,小品《认女婿》,《七溪岭上摘茶梓》《喜摘井冈茶》等诗歌获文学创作奖;歌词《莺歌燕舞井冈美》获江西省广播电台金奖。

在八十年代初的一次江西省谷雨诗会上,他与著名诗人艾青相逢,交流创作心得,受到艾老的深度赞许,并合影留念。成为他一段美好而难忘的记忆!

对诗歌创作,他达到了如痴如醉的境界。身上总揣一本笔记本,一有灵感就记下来。一次午睡,突然惊醒,大叫一声,吓了家人一大跳。原来他做了一个好梦,梦到一首诗,并在全国大赛中获奖。他立即起床,拿起笔,把梦中得到的诗句一一记下,再润笔整理出来。后来,这首诗果然在一次大赛中获得一等奖。

2001年,他出版了第二本诗集《杜鹃林》(中国文联出版社出版)。

他的诗歌挟裹着浓郁的民歌风味,诗风明朗清新,语言富有故乡的泥土气息,读来格外亲切。如“跳蹦着闯往特区/偷偷地又溜回山沟/原以为那里遍地是金/比家乡的树叶还多/唉/高楼太多风太热/厚了脸皮瘦了肉/去医院化验/原来山野和都市的血型不相吻合/”一一(《山妹》)

又如“关北冬酒赛琼浆/名扬五百里井冈/糯稻香米蒸/泥封陈年藏/坛口一开扑鼻香/远客门前过/挠得喉咙痒/关北冬酒赛琼浆/名扬五百里井冈/男爱大碗喝/女能大口干/点滴落肚心花放/朋友来一碗/心雄胆更壮”,对于家乡的风情人物,诗人火花闪亮,浮想联翩,借物抒怀,引人思索。

著名评论家吴海曾专门写文章评价他的诗作时写道:当即将付梓的诗集《杜鹃林》清样和作者“尹忠厚”三字映入眼帘时,旋即勾起我对故乡井冈山的思念,因为杜鹃正是井冈山的山花,十里杜鹃正是井冈山自然景观中的一绝。同时也使我不由地追忆起那难忘的40年前的中小学生活片断。我至今清楚地记得,就在那块红土地上,我和忠厚可谓同饮一江拿山河的水,同唱一首红色的歌,同在一条泥泞小路上穿行,同在一盏昏黄油灯下夜读,尽管当时谁也预想不到未来的人生之路会是如何,但我们却都在天真地追求着,默默地前行着,朦胧地期待着。而今一回首,半个世纪的日子匆匆过去,我们两鬓也都泛出花白,深感岁月之无情。但值得高兴的是,长期生活、工作在乡间的忠厚近日给我传来的不是声声叹息和哀怨,而是寄来一本即将由中国文联出版社出版的诗集《杜鹃林》清样,嘱我写序。我便按捺不住喜悦的心情,随即一首一首读去,这不是他谱写在红土地上的一曲曲颂歌吗?!其间有生命的燃烧,有激情的喷发,有人生的感悟,有哲理的思索,有理想的憧憬。虽然《杜鹃林》只是小册子,并非鸿篇巨著,也不能说是佳作荟萃,但对于忠厚却是极其珍贵的,正如他在《后记》中所说的:“在工作之余,时而飞溅出一朵二朵火花,充实着我生命的欢慰,赋予追求的渴望,也感到存在的一点价值。”难怪他已逾花甲之年还在忙碌地张罗着诗集的出版事宜。此情此景,既证实着忠厚多么执著地爱诗,又证实诗是多么具有魅力,它成了作者感悟人生、感悟历史、感悟时代的一种特有方式。

吴海先生在评论井冈山题材诗歌创作的文章中这样写过:“井冈山是一座革命的山,也是一座诗的山。这次读了忠厚的《杜鹃林》,再次印证和强化了我的这一感受。从诗集中不难看出,忠厚对于井冈山的历史和现实充满着一种无限的深情,他完全用一种诗人的情怀和心灵感受着井冈山一切有意义的事物。所以,当他面对革命旧居中的一盏油灯、一堵红墙,博物馆中的一个喊话筒、一门迫击炮、一杆红缨枪,以及一个哨口、一条朱砂河、一片杜鹃林、一棵长青树、一座红军墓……他浮想联翩,抚今思昔,触景生情,借物抒怀,既写出现实与历史的连接,更写出现实对历史的发展,作者对历史的崇敬和对现实的喜悦之情流贯其中。这就昭示人们,我们既不应忘记伟大的历史,更要努力创造美好的现实。由于作者有了这种强烈的井冈山情愫,即使是井冈山上的一片白云、一团浓雾、一缕湖光、一抹山色,也都能引发他的诗情,创造出一种诗美。缘于此,他对井冈山产生了这样一种独特的感受:井冈山是一部书,图文并茂。/历史的诗是血红色的,/崭新的篇章一片翠绿。/情,溢满了山山水水,动人的故事,在青枝绿叶上挂着。/走进字里行间,/你总不想走。”

这些诗凝聚了尹老对井冈山的全部情感和理性思考。

诗集《杜鹃林》几乎是由抒情小诗组成的,似可把这些小诗称为“袖珍诗”、“微型诗”。它们自由、活泼、凝炼、深沉,它们是诗人思想的火花,是人生体验的结晶,是生活大海中拾起的珍珠。请看《大地》:“只要/花木能够直立,高楼能够直立,人类社会能够直立,/它愿——/永远躺着。”请看《种子》:“默默地来到世上,/又默默地入土。/任你堆脏泼污,/它不怕埋没……”再看《杂咏》之二:“埋入泥土的,/并非都是死亡。/——有的,是为了再生,/——有的,甚或活得更加永远!”这些诗中有形象、有哲理、有意境、有回味,耐人咀嚼,引人思索。

著名评论家吴海在文章里写道:读《杜鹃林》,耳边仿佛总回响着故乡山歌的旋律,因为忠厚的诗有着浓郁的民歌风味,诗风明朗清新,诗句琅琅上口,语言有山乡的泥土气息,读来格外亲切,像呼吸着一股来自大小五井的山风那样舒心宜人。

尹忠厚的《茨坪即景》是一首好诗,虽言即景,实不乏情,寓情于景中,含有一定的哲理,作者忠厚同志用洗炼的笔触,写出了新意。请看“人在水里荡,鱼在天上游”“革命胜地绽开了笑颜,再不板一脸严肃!”写得简洁,深刻,毫不拘泥。过去一些人,一接触到革命胜地和领袖旧居,就象刘姥姥进了荣国府,心跳,血沸,鼻息轻轻,步履颤颤。那种变幻的心情,虔诚的信念,好似步人了仙境,超离了尘世,不亚于唐玄奘西天参禅。

这里的一切,随着历史的进展变得面目一新。虽然“没有了狂热的喧闹”“那一根灯芯的油灯没人常去点了,但思想的光焰并未减弱”,在这片烈士洒过鲜血的土地上,当年的“战壕里渠水叮咚,竹钉阵中长出一片新的竹林”,而“当年对白军喊话的‘喊话筒’”仍起着作用,正“在山镇宣传社会主义文明”。作者借眼前的景物,跨越时间和空间,与当年的情景有机地联结在一起,阐发了深刻的思想。使诗有了蕴含,有了份量。

他对诗歌情有独钟,一生倾情!

他曾说过——

“诗是什么?是攀登者头上的巍峨峰巅,是深不可测的龙票,是扑朔迷离的珠光宝气?我捉摸不透。我爱诗,我崇拜那些才华横溢的诗人。我自认望尘莫及,尽管我在诗的路上跋涉得如此疲惫,我这笨拙的笔,怎么也赶不上诗坛的嬗变和发展。自卑,令我沉郁。但在工作之余,时而飞溅出一朵二朵火花,又充实着我生命的欢慰,赋予我追求的渴望,也感到存在的一点价值。于是,我在井冈山这块红土地上默默地耕耘,苦苦地思索,把我点滴的感受不断记录下来。这也算我在人生征途上留下的一点轨迹罢。于是,一首首诗歌从笔端如泉水源源不断流出来了”……

不论在厦坪公社,还是在井冈山文化馆,尹忠厚似乎每个细胞都散发出艺术气息。他的创作进入春汛期,写诗歌,写小说,写散文,写群艺作品。由他作词、聂晓春作曲的歌曲《采茶歌》在中央广播电台播放,并获金奖。他满腔热忱,参加过六届江西省谷雨诗会;他甘当人梯,经常组织创作研讨会,奖掖扶持文学青年。天赋兼之勤奋,1979年,他和好友贺军成为井冈山最早加入江西省作家协会的会员之一。

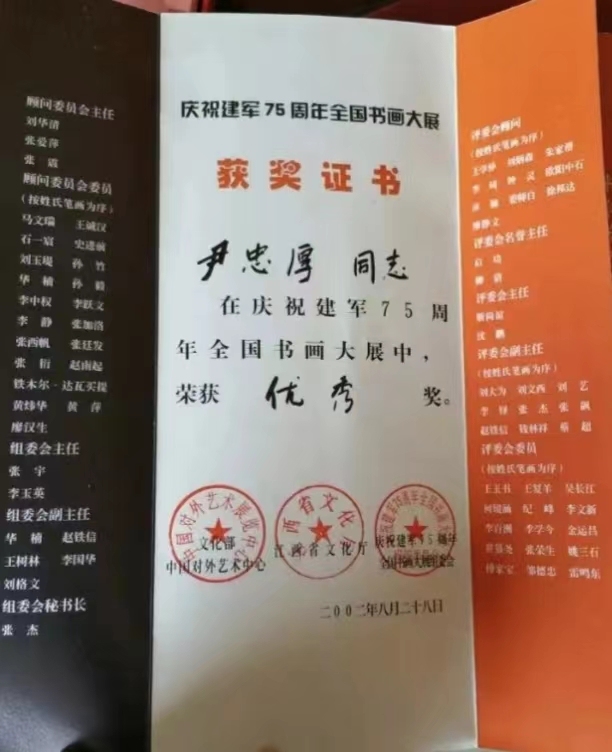

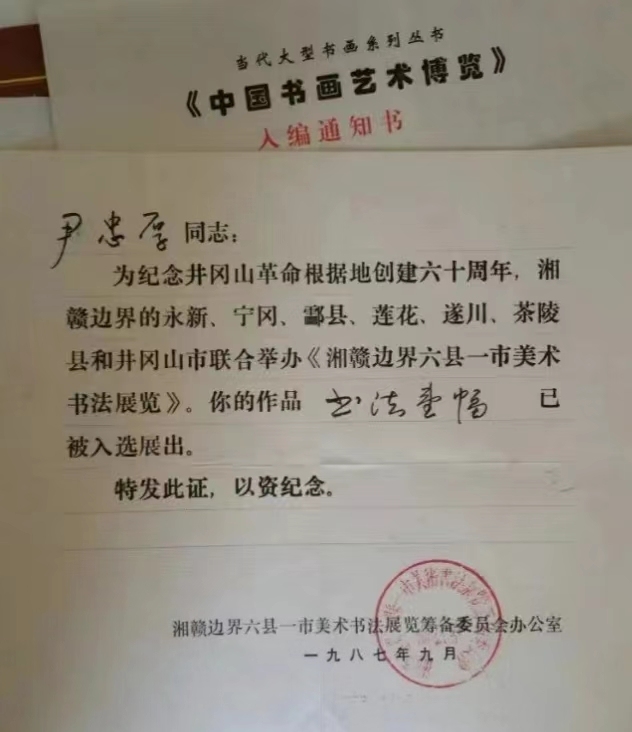

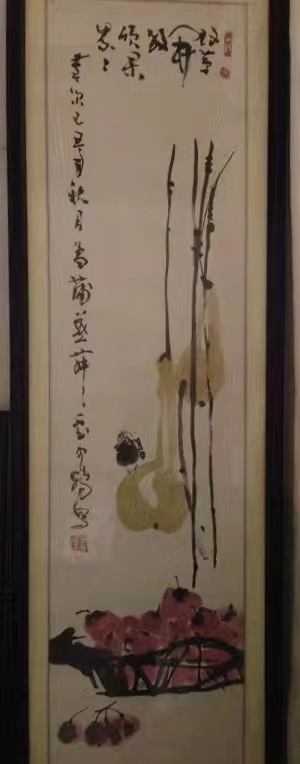

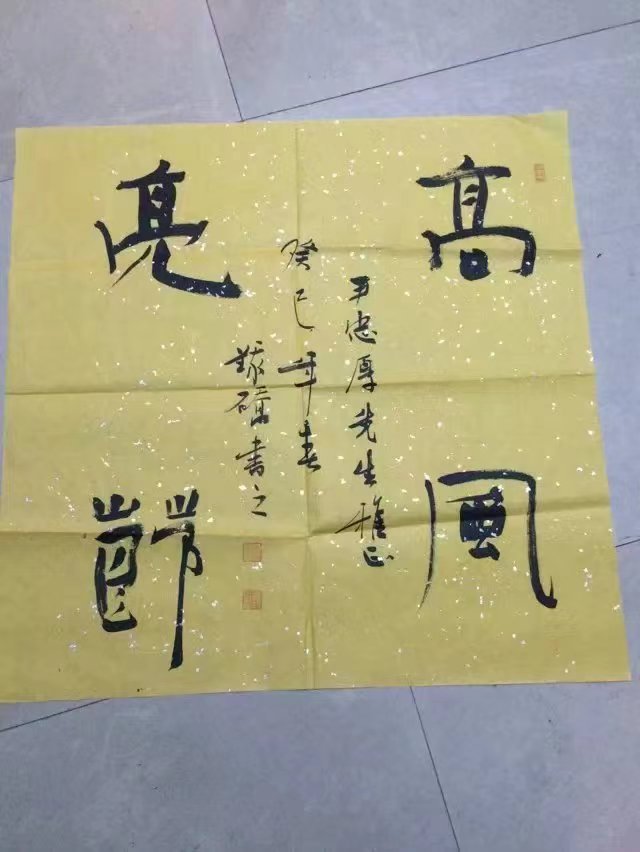

尹忠厚多才多艺,不但诗歌、文章写得好,书法、美术等在当地也是响当当的。他说,这才“不枉世上潇洒一回”!在井冈山,他结识了著名书、画家梁书、程新坤、李铎及吴海等著名文艺家,与他们互相学习切磋并结下了深厚的友谊。他在书画、文学等领域卓有成效。为此,江西人民广播电台、井冈山市电视台多次采访了他,影响广、反响大。书法作品参加全国书法大赛展获一等奖、二等奖,作品和传略入编《中华翰墨名家作品博览》《全国老干部诗词书画作品大观》《新世纪传世书画艺术经典》等十余部辞书。著有故事集《沉塘的故事》等,诗集《将军的儿子》《云中鹤书画集》等。

每年春节,家家户户都到他家请春联,一到春节,他家热闹非凡,来请他写春联的乡邻络绎不绝。古道热肠的他来者不拒,从早到晚“钉”在书桌上,连续写几天。

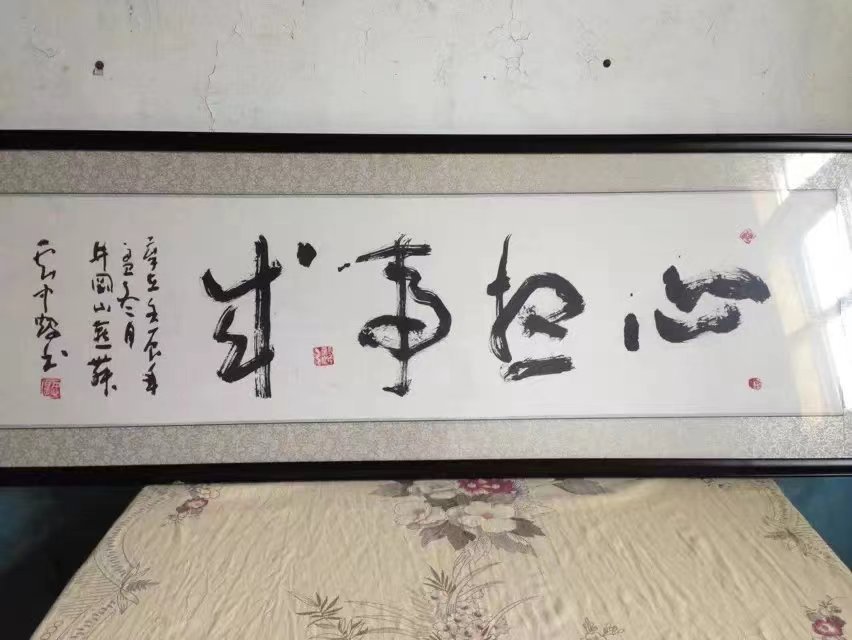

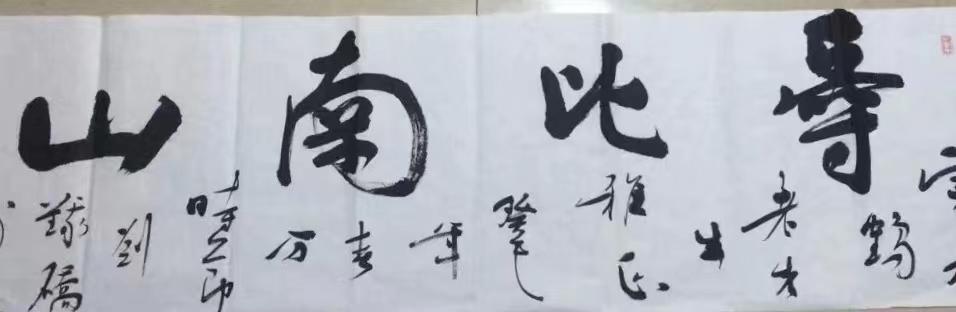

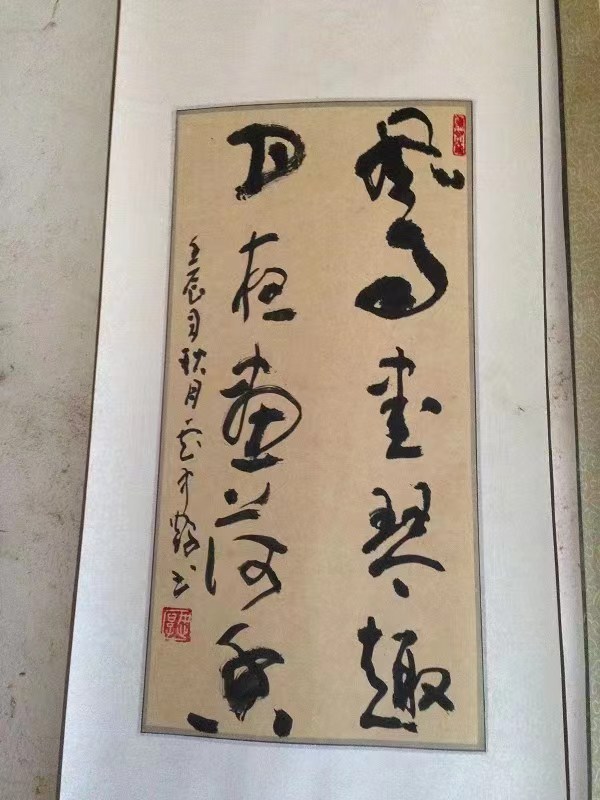

他对书法具有极高的悟性和独到的审美。在书法艺术的道路上,他走的是一条靠先天天赋和后天钻研相结合的道路。碰到好的碑帖或作品,总是废寝忘食的进行读帖或临摹。随兴所至,便摊开宣纸,饱蘸浓墨,写写写,写个汗流浃背,写个热气腾腾,写个晨曦暮霭,写个春夏秋冬。揣摩他的草书作品,动感十足,舒展处恰如溪水奔流。每个笔画,每个词语,整幅作品,都融人了他的学识、个性和豪气。在他看来,一幅作品处于什么品位,关键在于笔端散发的气度,而术居于次位。他看重细节,点横撇捺绝不放任,藏锋露锋则小心翼翼,他又疏忽细节,用墨运笔从不装腔作势,挥洒的就是此时此地的喜怒哀乐,以及自己的审美。南朝书法家王僧虔在《笔意赞》中写道:“书之妙道,神采为上,形质次之。”他深谙此道。

尹忠厚先生在永新县工作期间,书法和绘画已经达到非常高的水平。与著名书法家尹承志、尹承美齐名,并称“永新三支笔”。领略过他书法的人无不欣赏不已,爱不释手。他的书法作品,刚中有柔,柔中有刚。有的像一座高山,雄伟壮观;有的像一泓泉水,娟秀清爽;有的像飞翔的鸟儿,灵动洒脱;有时像枯藤援树,布局巧妙;有时像翩翩舞女,轻柔若雾;有时像一棵遒劲的老松,历经沧桑而精气神不减;他的书法,像一幅美丽的国画,浓淡相宜;像一首优美动听的音乐,像百鸟争鸣,像云山雾海,像串串珍珠。他创作作品时,心无旁骛,手法老辣,技巧娴熟,一气呵成,有动人心魄的感召力;形态各异,变化多端,又不拘一格。

他的隶书笔画的提与按、连与断、抑与扬、虚与实、凝重与浮华、轻灵与沉健,他把握得炉火纯青。或许尹老在书法中渗透了运动与音乐的元素,他的用笔厚重质朴,章法平中见奇,具有较强的跳跃节奏感,每个字都有生命。越写越有感觉,越写越见功力。他的书法作品在国家、省市报刊发表,认识他的人以求得他的墨宝为荣。他出版的《尹忠厚书画艺术集》,众多读者爱如至宝。

他的书法有一绝。那时乡政府经常要配合重大活动写一些大标语。别人是写好标语再贴上墙,而他是叫助手先把纸贴上墙,然后大笔挥洒,一气呵成,旁人无不啧啧称奇!

他的书法经常书写在一些村庄的大祠堂匾额中。关北各村新建的祠堂,基本上都请他到场,并恳求他留下画作和牌匾、楹联墨宝。以装点祠堂雅韵。

永新县高士山山门两旁的对联就是他书写的,读书处上的书法也是他的墨宝!

他的绘画水平也非常高:乡下老屋的正堂至今挂着一幅他绘就的伟人画像。别人一看说,伟人头顶上两三根发丝飘在风中呢!他把人物画得栩栩如生,可见一斑。

他还是个多面手,填词、作曲,二胡、笛子无不精通。关北自创的乡土文艺,都有他作词作曲的节目,有时还在后台拉二胡、吹笛子伴奏。

他自学做木工,家里的衣柜、床、桌凳等都是他自己亲手打的,虽拙朴,但结实耐用。他说:“哪有那么多钱去买?自力更生,丰衣足食!”

他生性幽默风趣,与朋友相聚时,尹老常常冷不丁讲一段笑话,旁人被逗得哈哈大笑,他自己却不动声色,一脸严肃。记得有一次,几个朋友一起乘车。他讲了一个小故事:一个炎热的夏日,中午在一朋友家聚餐。一友人高度近视,夹起一个黑乎乎的田螺,不慎滑落于地。他弯腰捡拾,却误将一坨黑乎乎的鸡屎送入口中。他大惊,说:“天气真热,田螺怎么一会儿就馊了、臭了!”朋友们都笑疼了肚子,而尹老纹纹丝不动,一脸平静。

尹老富有远见,深信知识改变命运。 作为白鹭州中学毕业的高材生,他曾因遭遇国家特殊时期而落入人生低谷……但这辈子最大的爱好还是文学和书法美术;为了事业和家庭,他坚强而隐忍!1986年,组织上认为他文化素养高,文章写的好,有影响,准备安排他回井冈山市文化馆当馆长,并且分好了房子、厨房及柴火间给他。如果去了不仅可以得一套房,对他艺术事业也大有促进。他婉言谢绝了。他认为,一是儿女们正在读书,经济压力大;二是家住在厦坪,当时已实行联产责任制,包产到户,家里人手缺,只有妻子一人承担全家的体力活,他于心不忍,没有到任。他淡泊名利,认为留在农村一样可以施展自己的文化才干,扎根乡村一样可以创作出好作品。所以他写出的诗歌充满着泥土和稻谷的芬芳 !

为培养子女,他坚信“穷家富读”。五姐弟甚是努力,从未在学业和工作上让父母操心。如今,五姐弟都事业有成,且孙辈们也争气,学业有成,成为长辈的骄傲。

每次出差到外地,他都要买一点东西回来。实在困窘的话,至少买一角钱纸糖回家,五个子女每人两颗。经济稍宽裕,就惦记着给孩子们买几件好看的衣服,把女儿们打扮得漂漂亮亮的。

有一次,读小学五年级的小儿子逃学了。他知道后拿起棍子就扎扎实实地将小儿子揍了一顿。从此,再也不敢逃学了,认认真真地读书,后来

在自己的工作岗位上兢兢业业、勤勤恳恳,并获得了省劳模的光荣称号。

他为人大方慷慨,热心公益事业。80年代初,他破天荒买了一台黑白电视机。可村里那时没有电,他就买发电机、电瓶。把电视摆放在家门口小广场,招呼全村人都来观看。于是,他家成为全村的打卡地、休闲中心、文化交流中心。每当夜幕降临,他家门前就汇聚了两三百人,欢声笑语,热闹非凡。一台电视机,给村里带来了一个又一个丰富多彩的欢乐之夜。《霍元甲》《封神榜》《西游记》《红楼梦》等,让大家见识外面精彩纷呈的大世界。

他于2016年12月去世,但他的才华永远光芒绽放。

生前,他题有自勉诗——

学农应为农服务,偏将笔杆当大锄。

澹泊宁静守本分,诗文书画伴春秋。

仕途黯然无尤怨,可幸笔耕有收获。

种豆得瓜倍惬意, 布衣一生亦风流。