拥抱蓝天 成就梦想

本书是江西科技学院在校大学生以专题摄影方式,历经8个月时间,通过采访30位老师、同学和校友,从不同角度反映江西科技学院30年来的发展变化,用一个个鲜活的故事讲述老师、同学和校友在教学、学习和创业中付出的艰辛努力和取得的丰硕成果,用图文并茂的形式诠释了在30年发展过程中形成的“江科精神”,用纪实摄影的手法,为学校30周年校庆献上的一份厚礼。该书已由江西教育出版社正式出版。

这是一所国内领先的民办大学,这是一所培养应用型人才的高等学府,这是一所已届“而立”仍蓬勃发展的学院,这是一所成就了万千学子大学梦的现代泮宫。

从江西高级职业学校到蓝天职业技术学院,从蓝天学院到江西科技学院,三十年的奋力拼搏,三十年的筚路蓝缕,三十年的爱心奉献,三十年的赫赫成果,留下了一段共同记忆,留下了一曲响亮赞歌,留下了“自强不息、求真务实”的江科精神,也留下了继续奋斗的殷殷期许。

从大学梦到事业梦,从刻苦学习到艰辛创业,一届又一届的江科学子,在人生的道路上赢得了一个又一个胜仗,在平凡的生活中创造出不平凡的业绩。

正如学校创办人于果先生所说:“有什么比蓝天更广阔,有什么能让我们的学子飞得更高更远,惟有蓝天,最能成就梦想。”

一、躬逢盛世,梦圆大学

上大学是无数青年小时候藏在心中的梦想,上不了大学又是多少青年心底永远的遗憾。1977年党中央果断重启高考,点燃了无数青年心中的希望,也有不少学子为错失良机扼腕兴叹,学校创办人于果先生就是其中一员。1978年他高考成绩超过录取分数线40分,却因残疾失去这一年上大学的机会。1994年他创办民办学校的时候,就立下心愿:让更多的贫困生、残疾人、落榜生在这里实现大学梦。1999年大学扩招,中国高等教育从此走向大众。三十年来,江科何止圆了“中国典子”成洁、“全国三好学生标兵”伍渊的大学梦,同样圆了许多贫困生、残疾人、落榜生的大学梦。

1994年20岁的戴建强由于志愿没有填好,高考分数已经上线的他意外落榜,好在蓝天学院招收自考生,圆了他的大学梦。他上学的时候学校初创,经费十分紧张,他和几位同学暑假参加学校的勤工俭学,由于生活费未下发,窘迫到无钱吃饭的地步。抱着忐忑的心情,戴建强走进了校长办公室,向校长诉说自己和同学们的困难。校长搜遍了口袋,只有三张10元的人民币。他毫不犹豫地拿出两张,递给戴建强,让他拿去给同学们买饭吃。戴建强的眼睛刹时湿润,这件事他至今不能忘怀。

怀着对蓝天的感恩,毕业后他选择了留校,在校长的带领下,齐心协力尽快把学校办大办强,是他报答学校的唯一选择。十几年兢兢业业的工作,戴建强的心愿在逐步实现。

从鄱阳湖渔船走进学校的涂运平,从小在贫困的环境中长大,很长一段时间,渔船就是他的家。

江西科技学院成就了他,让他从一个贫困地区贫困家庭的孩子,成为一位合格的大学生。从学校毕业之后,他不忘老师的教诲,发扬敢打敢拼的江科精神,创办了南呈企业管理有限公司,成为一名青年设计师、青年企业家。

他说,人不能忘记来时的路,是大学教育圆了他的事业梦。

儿时的陈雨姗看到老师在讲台上侃侃而谈,就想长大后成为一位小学教师。虽然因脊椎侧弯身体不好,她还是如愿考入江西科技学院,选择了自己热爱的小学教育专业。

梦圆大学的她从不自卑,与其他同学一样,热爱学习,热爱生活,克服身体的不便,努力学习更多的本领,争取将来成为一位优秀的小学老师,在自己热爱的领域里发光发热。

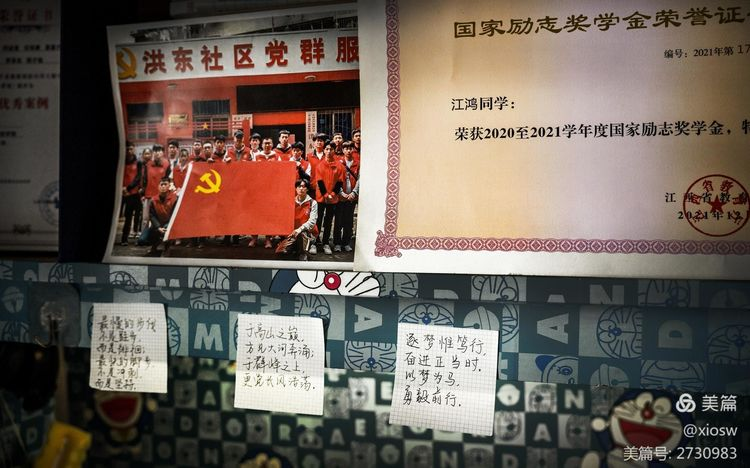

患有残疾的江鸿,热爱学习,生活乐观,从未放弃过追逐梦想。

他成绩优秀,担任了学习委员,多次参与比赛并拿到了许多奖项,多次荣获三好学生以及国家励志奖学金。

今年他又通过专升本考入了江西农业大学,将在新的平台继续自己的心爱的学业。

黄 镇宇从小双目全盲,被评定为一级视力障碍,重度残疾。尽管眼睛不便让他的世界少了色彩,但他找到了探寻世界的另一双“眼睛”——耳朵,通过广播了解这个世界。他因此爱上了电波里抚慰人心的美好声音,爱上了声音那头传递的大千世界,爱上了朗诵。

2022年12月,他参加福建省普通高校招收播音和主持类专业统一考试,最终以艺术综合分540分,在文史组800多名考生中取得第7名的好成绩。2023年高考时,考点为他安排了单人考场、盲文试卷。他用手“读”盲文,用盲文“扎”试卷作答,也取得了较好成绩。7月份,黄 镇宇收到了江西科技学院播音与主持艺术专业的录取通知书,成为江西省高校第一位盲人学生,梦圆播音专业。一粒由声音带来的梦想种子,终于破土而出。

江西科技学院决定全额资助黄 镇宇本科四年的学费,他的同班同学纷纷要求当他的室友,成为他的“眼睛”。黄 镇宇说,过去总听人说,上帝给你关了一扇门,一定会给你打开一扇窗。但是,如果你因为上帝给你关了一扇门就自暴自弃,你的窗户就永远打不开。上帝给你开的窗,归根结底要靠自己破出来。

二、乐于奉献,育人为先

大学最重要的任务是学习,大学最重要的资源是教师,教师最崇高的品质是奉献。他们像火种,点燃学生心灵之火;他们像台阶,承载学生进步之重;他们像蜡烛,燃烧自己成就弟子;他们像春蚕,永不停歇地向学子奉献。他们有的来自本校,更多的来自外校,他们有本地人,更多的来自五湖四海。他们有一个共同的愿望,育人为先;他们有一个共同的品格,乐于奉献;他们有一个共同的习惯,爱校爱生;他们有一个共同的成果,桃李满园。

李淑珍毕业后来到蓝天学院任教,经历了从老校区到新校区的教学工作,二十年如一日,不变的是她那颗教书育人的赤诚之心和孜孜以求、教学相长的理念。她先后以专业负责人身份申请并获批电子商务、跨境电子商务2个本科专业,1个网络营销与直播电商专科专业。她致力于专业建设和教学改革,主持完成了5项省级教学改革项目,荣获省级教学成果二等奖。

为了适应电商专业的教学,她挤出时间参加抖音训练营,积极学习短视频采编与直播电商知识,带领自己的师生团队多次参加国家级、省级创新创业大赛,以优异的成绩,不断践行以赛促学、以赛促教、以赛促创的电子商务专创融合型人才的培养。

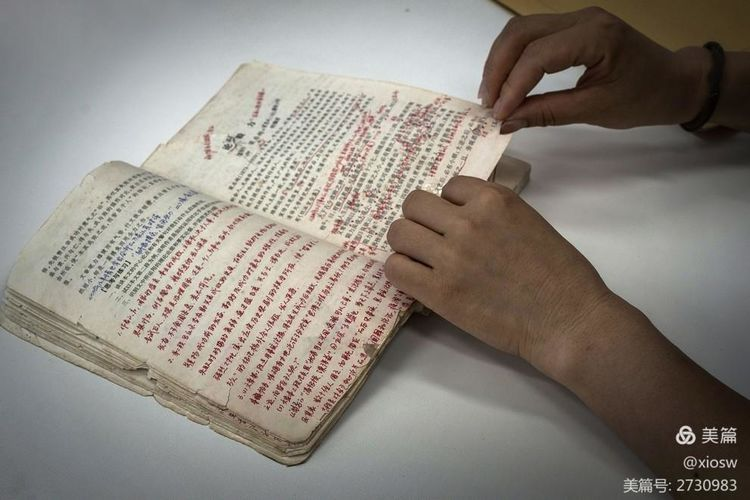

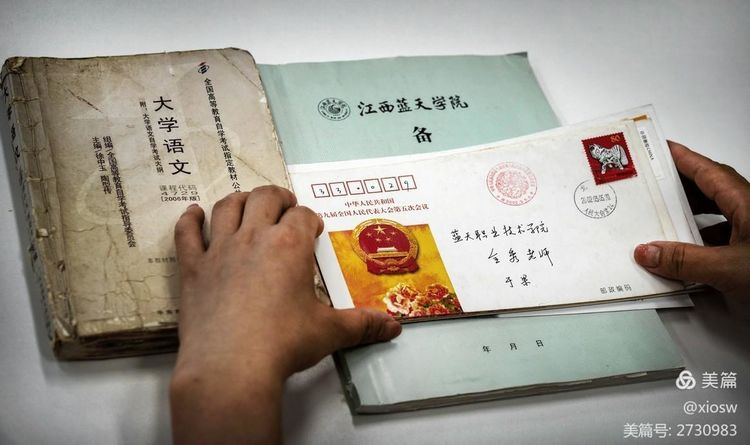

全秀在江西科技学院当了20多年的教师,最初她教的是大学语文,那本“古老”的“大学语文”教材是她走向专任教师的第一步。多年来在三尺讲台上,她与这本教材接下了不解之缘。教材上密密麻麻的签注、书侧旁系住残缺不全教材的绳子,是她对教学、对学生一片深情的生动体现。

那辆骑了近30年的老式自行车,陪伴她走过了20多年的教学路,见证了全秀永不停歇的奉献之路。

于果先生在参加全国“两会”期间亲手写给她的首日封,是对她最温馨的褒奖。

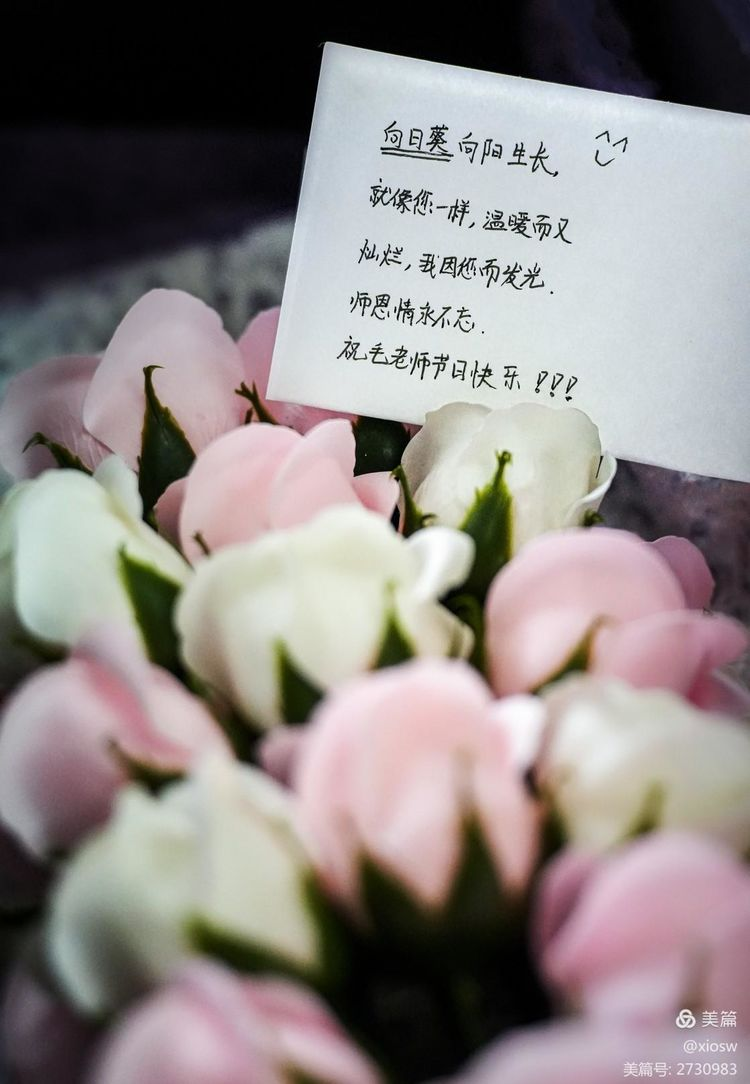

教师的责任不仅是课堂上的讲授,还需要以生为本,与生为友。毛晨蕾入职江西科技学院的第一天,丈夫送了一个红钱包作为礼物,希望她成为学生心中的师长和朋友。

作为一位年轻老师,她从不端师长的架子,教学之余经常与学生交流,与很多学生成为知心朋友,与不少女同学成为无话不谈的姐妹,用真情赢得了学生的爱戴。

不仅在校期间每年教师节学生都会给毛晨蕾送鲜花,毕业后同学们仍然保持了这个传统,毕业同学通过快递送来的鲜花,在教师节那天总会准时送达毛晨蕾的办公室。它不仅代表了学生的尊师心,更代表了老师与学生的师生情。

她曾经是江西科技学院的学生,现在是江西科技学院的老师,她的职责是为学校招生,为学生就业搭桥。她经常课余时间走进班级,走进学生宿舍,与毕业生促膝谈心,成为学生口中的“网红老师”,成为他们的“连心桥”。

她的孩子在江科附中学习,作为曾经的军嫂,她独自担负起照顾家庭、孩子的重担。她和儿子没事总喜欢爬爬学校教学楼之间的廊桥。

在肖芳的眼中,自己的工作就像这座廊桥,一头是源源不断进校的学生,一头是即将毕业走向社会的青年,一头是牵挂孩子的万家灯火,一头是亟需人才的百业千企;自己的家庭也像廊桥,一头是自己学习和工作的地方,一头是家庭的亲情和孩子的梦想。也许廊桥不仅见证着她自己的工作,也见证着她家庭的幸福和孩子的未来。

章小平曾经是一位辅导员,除了解答学生学业上和生活上的疑难问题之外,还承担带领学生“三下乡”的任务。

记得有一年正值酷暑,受学校委托章小平下到皖、苏、鄂等省份的县城去慰问驻点学生。临行前章小平罗列出所有学生的详细地点,在办公室仔细查找火车、汽车的班次信息,在地图上标识每日路线。

他的足迹遍布灵璧、六安、霍邱、广德、麻城、蕲春、监利、宿迁等十几个县市,为驻点学生送去温暖。

三、自信自强,事在人为

作为一所应用型大学,实践能力是学生最宝贵的能力,敢试敢闯是学生最需要的勇气,营造创业创新氛围是学校最重要的责任。在江西科技学院,很多学生大二就开始跟着别人创业,不少学生大三就开始了人生第一份事业,一些学生一毕业就开办了自己的公司,一些毕业生就业不久也再次创业。在他们心中早就有了自信自强的理念,早就了解只要坚持必有收获的道理,早就知道路在人走、业在人创、事在人为的古训,早就认定知行合一才是大学学习的根本。

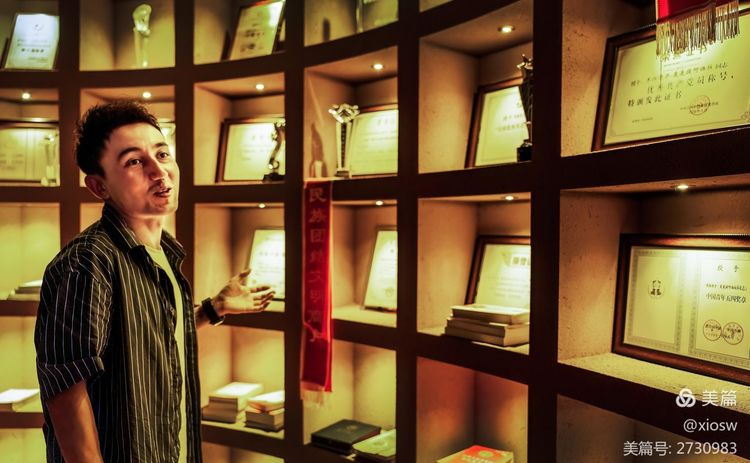

如果说进入蓝天学院学习,是老天为朱跃有职业生涯的巧妙设计,大学期间的勤工俭学就是这个设计的前期准备。千禧年怀揣憧憬与梦想进入蓝天学院的青年,现在已然成为洪城家装界的翘楚。牢记“自强不息、求真务实”的校训,朱跃有从深圳一家有名的设计院回到南昌,与合伙人一起在江西进一步做大做强“丛一楼装饰”这家公司。

“仰望星空,脚踏实地”是他经营企业的理念。“仰望星空”就是永远不忘美丽的蓝天,努力自强不息,在蓝天下实现自己的理想;“脚踏实地”就是求真务实,踏踏实实朝着理想前进,不屈不挠地实现自己的目标。

2009年毕业的江期胜深受母校创业氛围的影响,四年学生干部的经历,锻炼了他的管理能力。大学一毕业,他就开启了自己的创业之旅。

在江期胜看来,创业最难的是选择。在经历了一次次失败后,他找到了自己职业生涯的方向,专注于研制化妆刷,打造独具匠心的品牌。他拥有“择一事终一生”的执着专注,“干一行专一行”的精益求精,“偏毫厘不敢安”的一丝不苟,“千万锤成一器”的卓越追求。在做大企业规模的同时,他巧妙地把中华文化与“化妆刷”这个“舶来品”有机结合,让中国人喜欢的荷花成为出口化妆刷的中国文化标志。

他带领的团队从最早的3人发展到如今的500余人,成为全国同行业的龙头企业,获得“世界刷王”美誉。

王青华2017年从江西科技学院毕业,母校的创业氛围始终影响着他。在校期间他就参与过各种创业项目,其中江科“红绿蓝”——桔子团队的跨境电商项目成了他最成功的尝试,可惜由于产权纠纷导致项目暂停。

毕业时他与妻子反复商量,最后还是决定自主创业。夫妇俩一起创办了童装出口企业,虽然遭受两次侵权风波,“新冠”疫情期间出口货物又严重受阻,但他们并不气馁,努力坚持,在国家政策的支持下,终于尝到了成功的喜悦。

王青华说,“我不认为自己能力有多强,是时代的推波助澜,是校友创业榜样的激励,是母校给了我创业的勇气。”

弥娜在校期间加入了校卫队,身披戎装的艰苦训练,磨练了她的意志。毕业后她勇敢地选择了自主创业,不断提升自身的管理能力和适应市场的本领,从企业管理培训及时转型到医药行业,打造了“黄皮肤”互联网+的模式,成功入驻抖音、快手平台,并取得良好的收益。

“勇于去做、用心去干”是她对待事业的态度,在日复一日、一点一滴的坚守中取得了成功。

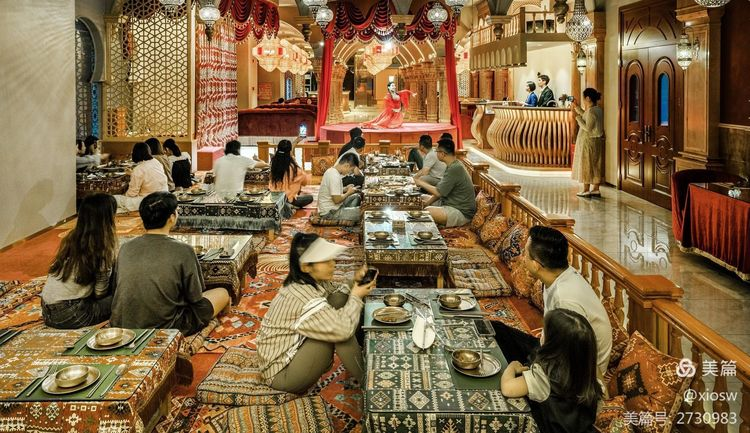

米拉迪力·麦麦提阿伍拉刚上大学时,就入驻红绿蓝众创空间,组建了全国首个在校大学生公司团支部,乘着“大众创业、万众创新”的东风,开始创办销售新疆特产的平台。在母校的大力支持下,米拉迪力日复一日的努力和坚持,即使遭遇“新冠”疫情带来货物流动不畅的困难,依旧不轻言放弃。

借用新疆“巴扎”的概念,他在南昌创建了集销售新疆特产、品尝新疆美食、体验新疆文化于一体的创意空间,生意越做越红火。他期待通过自己的“巴扎”,“把自强不息的精神传递给更多的人”,把民族大团结的理念融汇到日常生活中。

丁皓是校团委组织部副部长,分管了不少社团工作。他有着充沛的精力,不仅学习成绩优异,而且社团工作做得有声有色,还靠着摄影的爱好,试着创办自己的事业。凭着对市场规则的逐步熟悉,他与朋友合伙创办了南平市建阳区皓轩建盏陶瓷有限公司,走上了在校学习期间创业的道路。

他时常公司、学校两边跑,今天还在校团委工作,明天就赶到公司处理业务,从来不会感觉时间不够。虽然在创业中遇到过很多挫折,他总是一次又一次地克服困难,把挫折变成机遇,赢得主动和成功。

尤野是一名大三学生,进入大学之后,她就想做一名自媒体人。和大多数同学一样,尤野利用课余时间做一些与教育相关的短视频,但在网络上迟迟得不到关注,几乎没有粉丝与流量。

正当她打算放弃时,她的一个变装视频在抖音爆火,于是抓住机会开始视频转型,很快有了粉丝,有了流量,还与一家MCN机构签约,成为一名网红,开始了自己在读期间的创业之路。

四、心中有梦,不懈追求

人人都有自己的一份选择,人人都会有自己独特的梦想。“中国梦”是14亿中国人梦想的集合,“江科梦”也是每一位老师、同学、校友梦想的总成。梦想不分大小,梦想不分高低,梦想不分贵贱,梦想不分远近,都是心灵的风帆,都是前行的动力,都是人生的希望,都是成功的摇篮。实现梦想的道路从来布满荆棘,需要始终不移的决心,需要坚韧不拔的毅力,需要破解难题的智慧,也需要天时地利的机遇。追梦者一定尝尽酸甜苦辣,有苦难、有困惑、有艰辛,也有成功的喜悦,甚至喜极而泣的眼泪。

1994年学校刚成立,边晓芳就成为服装设计专业的老师。毕业于服装设计专业的她,最大的愿望就是能培养出一大批优秀的服装设计师,为大众生活创造美,让人们在服饰中寻找到更多乐趣。

不论是在过去简陋的教室,还是在当下现代化的服装模特演出厅,她总是从严要求,悉心指导,让一批批学生茁壮成长。

去年她又有一位学生在全省校服设计中脱颖而出,夺得一等奖。30年过去,她少女时的梦想已经成真。

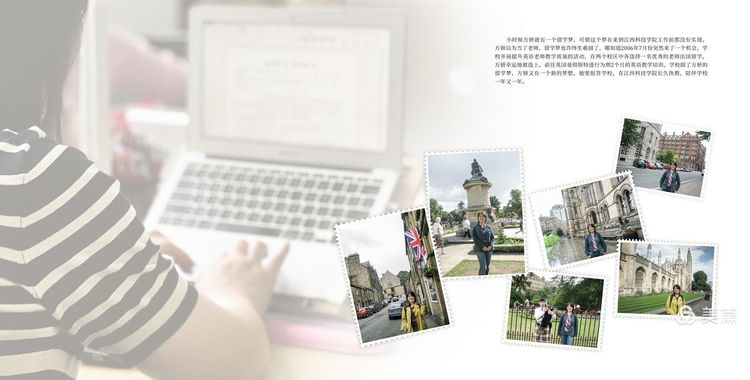

小时候万妍就有一个留学梦,可惜这个梦在来到江西科技学院工作前都没有实现。万妍以为当了老师,留学梦也许终生难圆。哪知2006年7月突然来了一个机会,学校开展提升英语老师教学质量的活动,在两个校区各选择一名优秀老师出国留学,万妍幸运地被选上,前往英国曼彻斯特进行为期2个月的英语教学培训。学校圆了万妍的留学梦,万妍又有一个新的愿望,她要报答学校,在江西科技学院长久执教,陪伴学校一年又一年。

张频从小就有一个做老师的梦,但高考失利,几乎让她绝望。蓝天学院接纳了她,让她首先圆了大学梦。

留校工作后,学校鼓励她继续深造,刻苦学习的张频专升本考上了南昌大学,接着又考上了南昌航空大学的硕士研究生。

实现人生路上三连跳的她,开始走上讲台,教书育人。她依旧没有放弃学习,最后又考上了曼谷吞武里大学的博士研究生。张频感谢学校对她的培养和鼓励,感谢这个大平台让她不断突破自我,成就了自己少年时的教师梦。

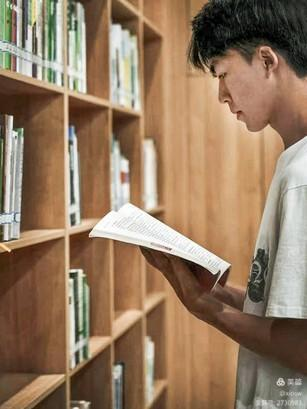

少年程钰龙心中有一个摄影梦。进入江西科技学院后,他参加了“光影协会”,不久又创办了摄影工作室,用相机记录生活中的美好,用相机为同学们服务。

他拍摄的部分作品在新华社、学习强国等媒体展示,得到了一定的社会认可,更坚定了他沿着自己爱好的路一直走下去的信心。

毕业后,他借用屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的诗句,创办了名为“曼路”的传媒有限公司。他积极拓展各类业务,小到精致的证件照,大到上市公司的摄制项目,都不厌其烦地认真做好。正是一路的热爱与坚持,那个喜欢摄影的少年,在热爱的领域里开创了一片属于自己的天地。

这几位来自津巴布韦的留学生,来中国前就有到中国留学的梦想,江西科技学院接受了他们。作为国际经济与贸易专业的学生,四年里他们学到了很多知识,但并不满足,还想继续在中国求学,了解中国悠久的历史文化,学习中国成功的发展经验,学成之后回到津巴布韦,更好地为祖国服务。

目前他们中已有几位成功申请到了中国的硕士学位,相信他们一定会成为中津经济文化交流的使者、中津友谊的促进者。

五、勤学善思,厚德树人

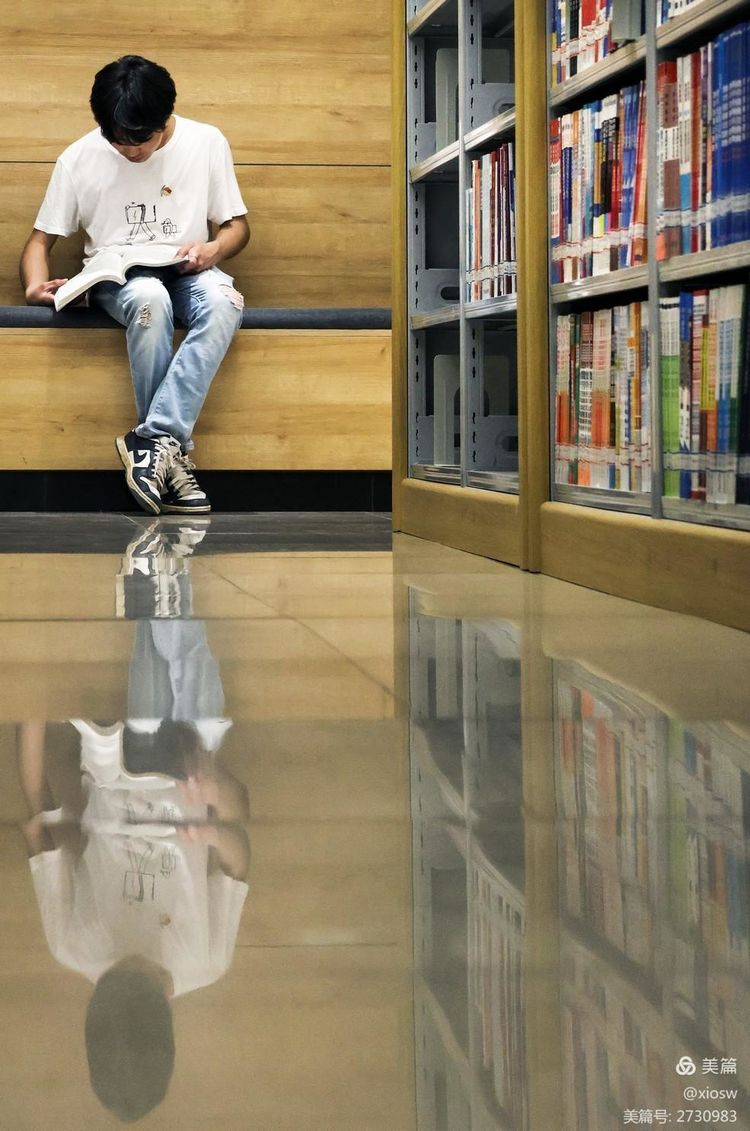

“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”良好的学习成绩,无疑有先天的因素,但更多是后天的努力。勤奋是学习成功最重要的因素,善于思考是学好知识、增强本领最有效的环节。在江西科技学院就有一大批这样的学生,他们刻苦学习,认真钻研,让知识充实自己的头脑,靠勤学增强自己的本领。成才先成人,树人先树德。江西科技学院一直把德育作为重中之重,始终把培养学生良好的品质放到突出位置,努力培育青年学子爱国爱乡爱家爱己的家国情怀,先义后利、见利思义的义利观念,谦和好礼、助人为乐的处世哲学,热爱集体、服务社会的奉献精神。

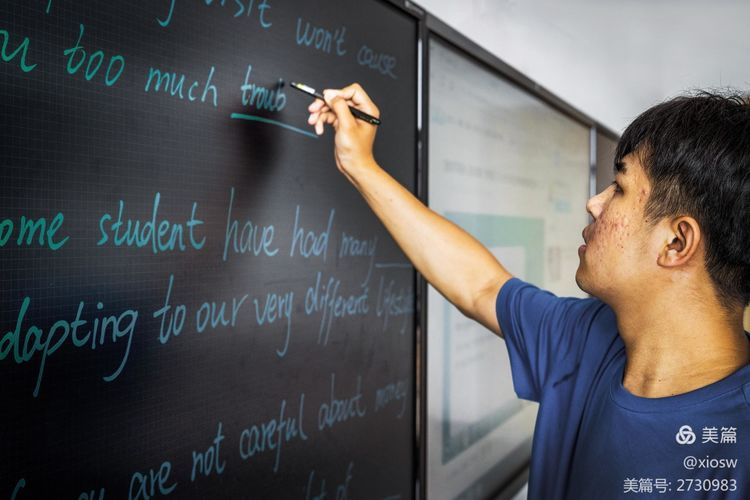

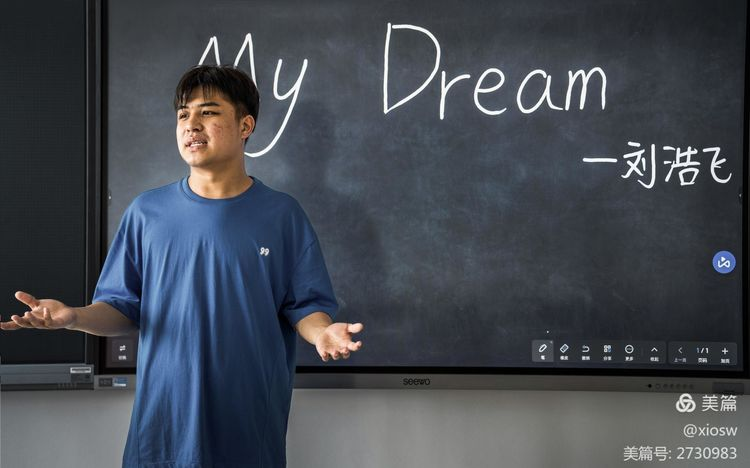

刘浩飞是2019级广播电视编导专业的学生,他高考的英语成绩不理想,自称是一名“谈英语色变”的学生,时常因为英语不好对未来感到迷茫。一次偶然的机会,他了解到博雅学院,便开始探索出国留学的路。

既然作了选择,就要努力和付出。刘浩飞每天硬着头皮去上英语课,从基础的听说读写开始,一天天的坚持,终于每天都有收获,学习成绩有了较大进步。大四下学期,他终于收到了英国基尔大学的录取通知书,获得继续深造的机会。

在最美的年纪努力地学习,是一个人最幸福的时候。财经学院的李文祥,每天就被这样的幸福包围着。他在学习上勤奋努力,取得的成果也令人羡慕,先后参与或主持过4项省级大学生创新创业大赛项目和3项省部级课题,发表过论文10余篇,其中1篇发表在核心期刊上。

同时他勇于尝试,积极参加各类科创竞赛,均取得不错的成绩。他还担任学校金融投资研究协会会长,将自己的经验和方法毫无保留地传授给许多同学。

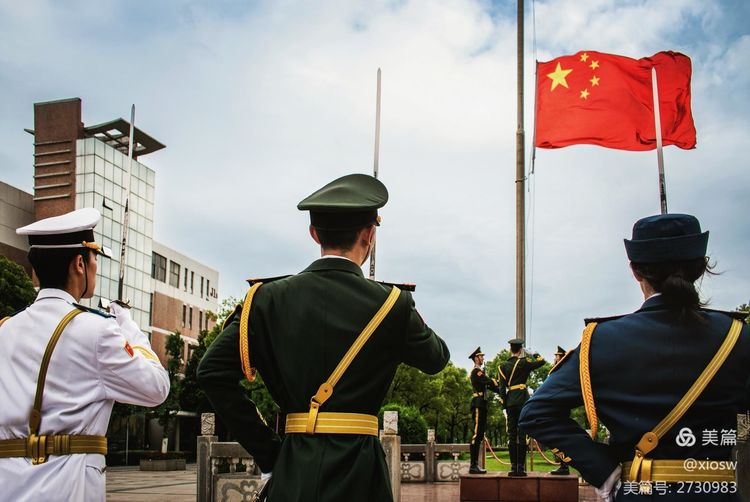

刘进大一刚入学,就被升旗台下身着空军迷彩、顶着烈日训练的军政教导队吸引,嘹亮的军歌《祖国不会忘记》更加坚定了他们加入这支队伍的决心。

升国旗的瞬间,身穿礼服、手握礼宾枪英姿飒爽的身影,当然令他们自豪,但训练时的艰苦,也让从小吃苦不多的他偶尔冒出退出的念头。因为不服输,他一次次地击退怕苦的心理,为了升旗十分钟的精彩,他宁愿忍受辛苦的训练。

作为军政教导队的一员,每升一次国旗,爱祖国的信念便更加坚定,每次仰望国旗,对祖国的崇敬就增添几分。

富有爱心与责任感的李思琪,是一位热心的团干部。除了认真学习专业知识、保持成绩在班上名列前茅之外,她还把做好团干部、服务好同学作为自己应尽的义务。她经常向申请入团的同学讲解入团的程序,认真回应他们提出的每一个问题。

作为校团委组织部团务管理中心的主任,她积极参与“双代会”、疫情防控志愿者、入团仪式、基础团务大调研、对标定级、学社衔接、三会两制一课、共青团推优大会、团支书述职大会、微团课红色话剧展演等组织工作,为学校团组织活动尽心尽力。

黄雅婷的爷爷是一名老党员,从小便给她讲述红色故事,告诉她要追求进步,关心他人,与人为善,乐于助人。受爷爷的影响,刚入学校她就加入党校,不久入了党,还成为教育学院党委党校学生副书记。她时刻记住自己党员的身份,不仅学习带头,荣获了2次国家奖学金、1次国家励志奖学金,而且经常参加多种志愿活动,在学校帮助同学,到敬老院陪伴老人。

2020年3月,因为疫情不能返校,她就在家乡组织大学生抗疫志愿服务队,废寝忘食地参与社区抗疫服务,受到所在社区居民的好评,当地媒体及时作了报道。当地社区组织还专门给学校寄来感谢信,表扬她在社区抗疫工作中的突出表现。

2023年6月学校的毕业典礼上,她代表6000多名毕业生发言,表达了当代大学生励志奋斗的坚定决心。

2017年程紫隆与爱人在家人的支持下决定全职创业,开始了自己的创业之路。如今程紫隆的公司已经形成了包括设计、研发、出口、销售和营销多个环节的完整产业链。

程紫隆坦言,作为外地人的他们,南昌是他们最温暖、最有归属感的家园,江科是他们找到归属感的起点。在这片热土上,他们垒起了坚实的事业基石,织就了理想与现实的交织之网。

他们要回馈母校,报答南昌,因此公司招收了不少江西科技学院的毕业生,让学弟学妹与他们一起,在南昌这片热土上实现自己大学毕业时的誓言。

2008年毕业于江西科技学院数控技术专业的王伟,先是到厦门实习了一年,之后前往山西省太谷县考察并开始自主创业,公司的业务逐步扩大,成为当地有一定规模的企业。

作为成功的创业者,他从来没有忘记母校,每年都会拿出一些资金,帮助母校困难学生,付出自己的“一片深情”,托举寒门学子的“大学梦”。他说,不论何时都应秉承“舍得”的信念去生活,创办企业固然是人生之得,帮助贫困学子靠知识改变命运,也是人生之得,而且会让自己的人生更加值得。

从十多年前入学江西科技学院的懵懂学子,到现在成为集团公司董事长的张永乐说,他的成功离不开自己的努力和政府的支持,更离不开在学校学习时培育的江科精神。作为创业成功人士,除了继续努力做大做强企业之外,还应主动承担社会责任。每次企业所在地出现自然灾害,他总是积极捐钱捐物,以志愿者的身份深入灾区,帮助灾民抗灾救灾。

2019年,他在母校设立张永乐奖学金,为学弟学妹们奉献一点绵薄之力。他说,这些都是母校教育带给他的人生信念。

30年是人生道路上漫长的日子,30年在历史长河中不过白驹过隙。无论学校还是学子,都面临着漫漫长路。正像于果先生所说,“在人生的道路上,每个人都有自己的选择。但不论选择什么,都应该努力争取成功。”奔跑吧,亲爱的母校,向着百年老校、百年名校的目标;奔跑吧,亲爱的老师、同学和校友,向着人生不同阶段的不同目标。在圆梦的征程上,我们永不言败,在争取成功的道路上,我们永不停歇。

(熊盛文摄影工作室著)