客家年味与乡愁

故乡,是每个离家的人魂牵梦绕的地方。不管是带着憧憬希望去追寻梦想,还是带着寂寞惆怅为生活奔忙,家乡总是游子心中最温柔、最留恋的地方。乡愁无处可寻,却如影随形;乡愁无法触及,却勾人心魂。乡愁是一种情感,乡愁更是一种文化。回望乡愁、记住乡愁,就是想坚守乡愁中熟悉的文化。

过年是中国人最喜庆的日子,年味是乡愁最重要的载体,是游子最想找回的乡愁。年味是回家的那张船票,年味让游子心中总有“月是故乡明”的感受。

这就是千百年流传的老话“有钱没钱、回家过年”深含的哲理,这就是每年数以亿计的人不辞辛苦奔波在回家路上的原因。不忘乡愁,首先是不忘记家乡的年味,留住乡愁,最想留住的是从小积攒下来熟悉的年味。

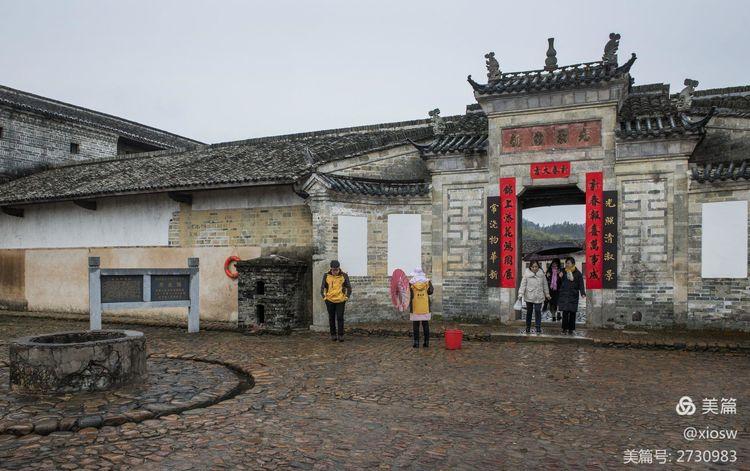

赣南是客家人的主要聚集地之一,龙南关西围也是赣南客家千年历史的见证者之一。去年下半年我在赣南拍摄一个“非遗”传承人的专题,有几张照片只有过年才能拍到。因此今年在赣南过春节,有幸近距离地体验赣南客家人的年味,分享客家人心中的乡愁。

客家的年味是什么?是客家人准备过年忙碌的身影和欢喜的笑脸,是客家腊月闹市的喧嚣和繁荣,是客家正月喜气洋洋的亲人团聚,是客家村落十几天不间断热热闹闹的贺岁活动。

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。春联是年味的重要元素,从北方南迁的客家人把这个年味传承了一千多年。

春联的起源,可以追溯到周朝的“桃符”。所谓桃符,其实就是两块桃木板,上面分别写上“神荼”和“郁垒”两位神的名字,钉在门的左右两侧以保佑家庭平安。后来人们为了省事,渐渐不用桃木而是干脆用两片纸写上神荼、郁垒两位神的名字,贴在门的左右两边。

后来开始在桃符上题写吉祥语,用来表达某种意愿。在宋代桃符由桃木板改为纸张,叫“春贴纸”和“春联”,成为家家户户过年的标配。

后蜀皇帝孟昶命学士辛寅逊题写联语,嫌其不工巧,自己提笔写了一副联语:”新年纳余庆,嘉节号长春”,这便是我国有文字记载的第一副春联。今年春节在上犹县紫阳乡我还在一座老房子门上见到了这副春联。

这是三百山下一个农户的家门口,屋檐下挂着腊味,大门上贴着鲜红的春联。这里离集市较远,文化程度不高的女主人请村里人写了一副春联。她说,不贴春联没有过年的样子。是的,春联在客家人眼里就是一种地道的年味。

相传古时侯有一种叫“年”的怪兽,一直深居海底,在除夕的时候就会爬上岸吞食牲畜伤害人命。因此每到除夕,大家都扶老携幼,逃往深山,以躲避“年”的伤害。直到有一年除夕,大家像往常一样逃离村庄的时候,有位白发老人留了下来。当“年”准备闯进村肆虐的时候,突然传来一阵爆竹声,“年”混身颤栗,再也不敢进村。当那位白发老人身披长袍出现在“年”的面前,“年”竟然仓惶而逃。

从此以后,每到除夕,家家燃放爆竹,迎接中国最隆重的传统节日——过年。虽然在多数城镇现在已经禁放爆竹,但在客家农村从除夕开始到元宵节每天都是爆竹声声,爆竹也是客家人的年味。

放爆竹、燃烟花是孩子们的最爱,难怪《桃花扇》作者孔尚任66岁写过年的诗里说,“听烧爆竹童心在”,爆竹是年的味道,也是童年的爱好。

团聚,是春节全部意义。儿孙从四面八方赶到父母的家里,这是中国人也是客家人的年味。在三百山大山的脚下,在泥泞的道路旁,我看到两辆来自广东准备出发的汽车,他们是来家乡与母亲团聚的。随后走进他们母亲的小屋,老人正在用山泉水清洗儿孙刚用过的茶杯,从她喜悦的脸上就能看到全家团聚的兴奋。

车子的主人第二天就要赶回去上班,他把亲友请到家里,一起吃个团圆饭。他告诉我,正月这几天父母这一辈的亲戚轮流请客,天天团聚,今天轮到他家。迎客的爆竹铺满一地,进门一挂爆竹也是客家人的年味。

家是什么?家是心休息的地方,是一个可以容下你的错误,你的兴奋,你的无奈,你的欢笑,你的眼泪的地方。新春佳节,亲人团聚,合家欢乐,也许一年甚至几年才有一次。春节在中国传统文化中所表达的内涵之一,就是合家团圆,共享天伦。

不去餐馆,不用好酒,不需佳肴,一家人围桌而坐,一杯家酿的米酒,几个客家的菜品,里面包含着多少家的味道,包含着多少让人留恋的乡愁和年味。

龙在历史文籍的记载中出现的时间极早,我们也被称为“龙的传人”。在客家舞龙是一种祈年的方式,祈祷风调雨顺、国泰民安,也是客家人的年味。

客家人相传一句谚语:“祥龙入屋,买田做屋。”寓意发财兴旺。因而,一般群众都喜欢引龙入屋,舞龙是客家人过年的一项重要活动。

全南客家人对“龙”有着特殊的感情,有些舞龙项目还成为省市级的“非遗”。每当有舞龙活动时,客家都喜欢把神龙请到家里来,以这样特别的方式祈祷神龙的保佑,求得风调雨顺,四季丰收,人丁兴旺,平安祥和。南迳镇马古塘黄龙队在春节期间不知道进行了多少次这样的舞龙。

全南客家人一般以舞红、黄龙为主,当舞龙队伍到达住宅门前,户主即点燃爆竹迎接,前面带领的人员引龙到堂或厅参拜,以恭贺新禧。随后到门外空地十几个人举着龙灯飞腾翻转,气氛非常热烈。

这项古老的民俗活动见证着历史发展、时代变迁,也见证着一代又一代客家人把龙的精神、舞龙手艺薪火相传。

在石城县龙岗乡有一种“秆龙灯”,用稻草扎成,由童子操持,也叫“娃娃灯”。说它叫灯,其实无灯,只是在稻草上插上几根神香。

插好香后,还要拜菩萨,也许是告诉菩萨,他们就要走家串户,祈祷年丰了。

拜了菩萨还要拜社官。社官也称土地神,在客家人心目中是保护一方风调雨顺、人畜平安的神灵,过年少不了要祭拜一番。

然后“秆龙灯”会一家一家地上门,各家各户都会隆重接待。

进了家门,孩子们会认真地表演,把一条稻草龙舞得生龙活虎。

当然,在每户拜年后,主人会给一个大小不一的红包,感谢他们的新年祝福。

全南县中寨乡的香火龙历史,可以追溯到明朝洪武十三年中寨陈姓始祖开基之时,距今已有600多年。这也是赣南客家人独有的习俗,很多县都有。每年正月初一,村民就会在祠堂扎好龙架,然后在龙架上插上特制的龙香。

到了黄昏时刻,村民们包括从外地回来的乡友都会赶到祠堂,取几根竹片,参加点香活动。

人们把点香作为一种祈福,点了香,神龙就会保佑他们一年吉祥平安。

村里的舞龙队伍首先会在祠堂里舞龙,他们舞着龙走近祖宗牌位,祭祖拜祖,表达对祖宗的敬意。

然后舞龙队伍走出祠堂,到村里各处表演。夜空下舞龙队员将香火龙高高举起,燃烧着的香火勾出火龙腾挪跳跃, 忽左忽右,忽高忽低,在烟雾缭绕中宛若真龙腾飞。

村里的男女老少紧随着香火龙,在夜色中游走在村里的小巷或田埂,来到村落里的家家户户,龙头在接龙的鞭炮声中颔首以示谢意,并为他们送上美好的祝福。

正月十五元宵夜,村民们会在稻草龙上插满香,龙身簇拥着龙头,成“伏龙”状,在河边插上三柱香和两根蜡烛,依依不舍地将插满香的稻草龙点燃,稻草龙顷刻间化为灰烬,客家人称之为“送龙”。送龙意味着放龙归海,象征着一河两岸五谷丰登。

相传汉章帝时,西域大月氏国进贡了一头金毛雄狮,使者扬言若有人能驯服此狮,便继续向汉朝进贡,否则断绝邦交。在大月氏使者走后,汉章帝先后选了三人驯狮,均未成功。后来金毛雄狮狂性发作,被宫人乱棒打死。为逃避章帝降罪,宫人将狮皮剥下,由宫人兄弟俩装扮成金毛狮子,一人逗引起舞,此举不但骗过了大月氏使臣,连章帝也信以为真。

狮子体型威武,被誉为百兽之王,而中国一般不受狮患所害,因此民间对狮子有了亲切感,把它当成威勇与吉祥的象征,并希望用狮子威猛的形象驱魔赶邪,创造了模拟狮子行为的舞蹈,成为中华民族的一门独特艺术。南迁汉民把这项艺术带到了赣南,很多县都有舞狮贺岁的习俗。

在全南县中寨乡罗坊村每年春节都会有这种舞狮表演,表演由八九人组成,狮子似乎算不上主角,最引人注目的是那位大头娃娃。

大头娃娃的生动表演,逗狮、引狮的怪异动作,不时激起观众的掌声和笑声。表演者是一位60多岁的老者,满头白发,但带上面具后绝对看不出是这么大年纪是老者扮演。

恭贺新禧、恭喜发财往往是全南舞狮最后的动作,为节日增加了热闹、喜庆的气氛。

蓆狮犁狮是信丰县古陂镇谢氏、黎氏两姓以狮子和牛为形象的香火狮。蓆狮起源于明末清初,由于这种狮灯的狮身是用两条草蓆连接而成,又因为古陂方言的“谢”与“蓆”谐音,故名“蓆狮”。

犁狮则出现在清光绪年间,这种狮灯表现的主要是以犁田的劳动场景。造型模仿牛的形象,道具也以牛和犁为主。整个舞蹈动作都是表现犁田时的快乐场景,并配有“廻廻”负责开路、逗狮。古陂方言中黎与犁同音,逐命名“犁狮”。犁狮表演沿袭传统民俗,场面热闹,乡土气息浓厚。主要表演阵容有一头大牛、一头小牛、一个廻廻,一个扶犁人。

蓆狮犁狮都以稻草为原材料做狮身,遍插特制香火。但与全南的香火龙不同,蓆狮犁狮是先燃香再插香。舞狮队员们正就着熊熊火焰把大把的香点着。

然后再一根一根仔细地插到狮身上,大概要花半个多小时时间。

过去两狮以古陂河为界,互不往来,后来在政府的协调下,两姓狮舞才时常在同一场地表演。

舞狮表演,全国并不少见,而舞这种香火狮,特别是又与姓氏相关联,古陂镇在全国独一份,因而被列入国家级“非遗”项目。蓆狮犁狮每年正月十三开始表演,元宵节晚上结束。狮子随着铜锣声走走停停,在每家每户门前,狮头都要轻点几下,做出稽首的样子,格外憨态可掬。浩浩荡荡的“从狮”队伍,演绎着欢快热闹的年味。

龙狮作为瑞兽是赣南客家人过年挥之不去的伴侣,但龙狮往往分开表演。在信丰县万隆乡李庄却有龙狮合一的春节民俗,叫做“瑞狮引龙”。瑞狮引龙舞蹈起源于清代道光初年,已经延续了240多年。

在民间,瑞狮被视为“百兽之王”,有驱邪、镇村、保平安之功;祥龙则是中华民族的文化图腾,是高贵、荣华、吉祥的象征。瑞狮引龙作为独特的龙狮文化,驱邪又呈祥,祈福又开泰,拥有更加丰富的精神内涵,自然更受民众喜爱和欢迎。

花灯起源于汉代,盛于唐代,到了宋代遍及民间。唐代诗人崔液诗曰:“谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来”,可见赏灯也是中华民族独特的年味,客家人当仁不让地延续了这个风俗。

宁都县固村鲤鱼灯是古老的原生态民间灯彩艺术,春节前后,当地人载歌载舞,接灯纳福,用舞鲤鱼灯来迎新岁、贺新春、闹元宵,祈祷国泰民安、风调雨顺。

鲤鱼灯最早起源于原始社会的图腾舞蹈,源于远古先民在渔业生产中的美好传说,人们相信鲤鱼灯能“驱邪降福”“大吉大利”,从而形成“中原灯形客家神,舞灯传神祭祖恩,身背字牌走天下,千年做客灯伴行”游灯习俗。

“茶篮灯”是流传于赣南客家的民间戏种,是茶农为庆祝茶叶丰收和企盼来年茶叶好收成的茶文化表演形式,因其演唱时舞者口唱“茶歌”、肩挑或者手提茶篮而得名,俗称揩茶篓、搬灯子或搬茶灯。

茶篮灯历史悠久,它的演唱最初是一人清唱、一唱众和的联唱形式,但随着表演形式和词曲的发展与完善,演唱时由一人发展到六人、八人、十二人,单人清唱也就演变成多人的自然和声。

每年正月初一至十五,“茶篮灯”演出队伍会到周边各个村落演出,主人家会点燃爆竹迎接。灯队进门唱祝赞歌,祝赞内容多为客家人憧憬的子孙满堂、荣华富贵、福星高照、身体健康等吉祥语,结束后,东家会给出一个红包。“茶篮灯”演出队伍所到之处,往往出现锣鼓齐鸣、鞭炮齐响、歌舞并起的热闹场景。

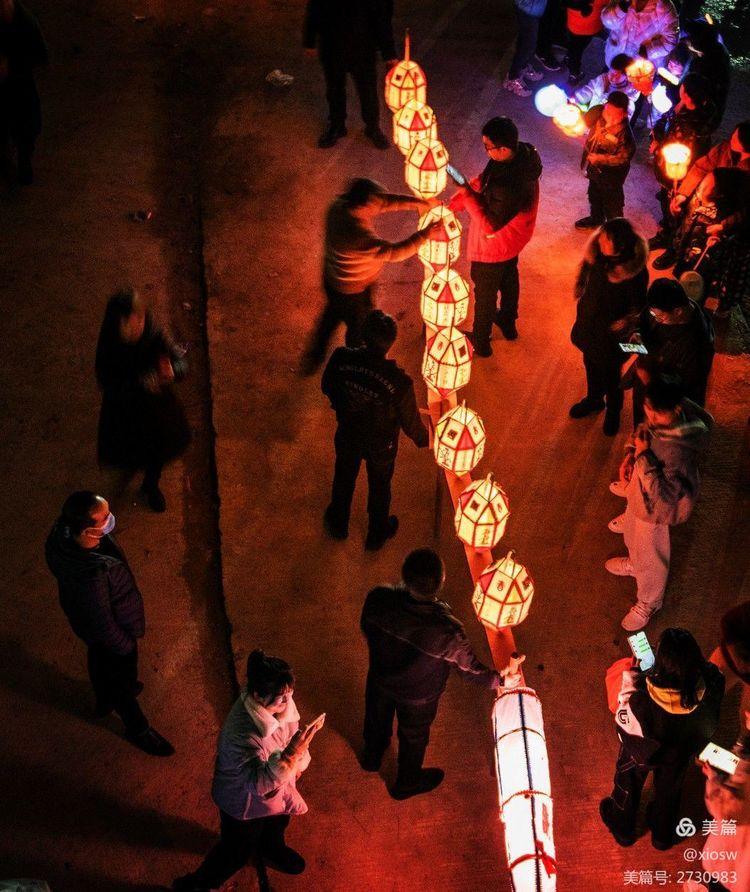

说到客家灯会就不能不说到石城,它是中国灯彩之乡,石城灯会也是国家级“非遗”。石城大由乡濯龙村蛇灯已有上千年的历史,表演时气势磅礴,如龙蛇舒卷。

蛇灯表演最初是用来消灾避难,祈求平安的。相传濯龙村河东刘员外有一女叫鸣凤。一天,鸣凤去河西喝酒,被一条毒蛇惊吓,少年石广英雄救美,将毒蛇打死,于是两人定了百年之好。迎亲那天,当花轿路过西山莲花寺时,突然狂风大作,暴雨倾盆。莲花寺老方丈一看不妙,急将鸣凤与石广藏于寺内。原来是两条蛇妖请了好色的南海四龙子前来抢亲,他们冲进寺庙,将鸣凤、石广捆绑起来,准备带走。这时,华光大帝领五百火鸟前来助阵,南海四龙子和两条蛇妖为了逃命,用神剑戳穿西山直通南海,南海之水从洞中涌出,淹没濯龙村。这时华光大帝取出一粒火丹朝洞中扔去,堵住了大水,数只火鸟将其中一条蛇妖杀死,而另外一条蛇妖藏进山洞,村中勇士“圣英公”率领几名壮汉冲入洞内将蛇妖杀死。从此,濯龙又恢复了往日平静。村民们为纪念华光大帝和“圣英公”的救人除灾驱妖之功,每年都要摆蛇灯,进村入户巡游,以求平安。

濯龙蛇灯最让人震撼的地方在于它的规模。蛇灯由蛇头、蛇身、蛇尾三部分组成,蛇头由竹片模仿蛇头形状扎制而成,外由彩纸张贴,蛇尾亦模仿而制作,蛇身则由木块或竹篙串联而成。每家按男丁数制作木块,每个木块长约2米,首尾各有一个圆孔,用于安插木棍提手,将所有的木板连接起来,短则三五百米,长则上千米,颇为壮观。每块木板上安装3盏灯,灯身上写有风调雨顺、五谷丰登、添丁发财等祝福语,灯内则点燃一支蜡烛。

摆灯时濯龙村内锣鼓震天,一条数百米长的“蛇灯”在众人协作配合下,时而昂首吐信,仿佛腾空而去;时而低首游行,恍如蛟龙入海。舞动着的蛇灯好比一条巨龙披着金甲盘旋飞舞,欢呼声、鞭炮声、喝彩声交织成一部大型交响曲,响彻云霄。

活动当晚,村民结队游村,几百米的蛇灯按照既定路线出发。长蛇串田畴、过山坳、占河滩,队伍每经过一户人家门口,村民便燃放鞭炮迎接。

每年元宵晚上,观灯的群众摩肩接踵。当地的小孩子们,或拎着或提着小小的精巧的灯笼,里面点着蜡烛,开心地走来走去。 百姓家里的神龛上,要么香炉里要么旁边插着一盏亮着的灯笼,并在大门口准备了鞭炮烟花蜡烛供品,准备迎接灯队的到来,祈求丁财两盛。

“添丁”寓意着人丁兴旺、家族繁荣,是家庭的喜事,也是家族的荣光。赣南客家人有过春节放“添丁炮”的习俗,但最热闹火爆、最震撼人心的场面还是在宁都县的石上村。按照当地的习俗,头年谁家生了男孩,在来年的正月十四到十五时,要请喝“添丁酒”、放“添丁炮”,为添丁接喜迎兴旺,也为过年增添了喜庆气氛。

添丁家庭的亲朋好友在这天都要送一大挂爆竹去做客,外婆家还要请唢呐队助兴。下午4点,添丁者要举着雄鸡到祠堂里向祖宗报告。

在祠堂集中后,归属于各祠堂的添丁家庭及其亲属队伍,排着队,手举公鸡,端着排烛,去“汉帝庙”举行“割鸡仪式”。

从家里到祠堂,从祠堂到“汉帝庙”,一路上都有青年勇者抬着长篙爆竹,沿路燃响。

相传唐朝未年,几十户人家在石上建草蓬居住。其中有位财主已经50多岁,妻子也40多岁,却未生得一男半女。有一夜妻子梦见在村子南面河坝边有一座汉帝庙,她进庙朝拜,自己竟然生了一个儿子。第二天,丈夫听了她的梦境后,念念有词地说:“如果真能圆了这个梦,我就按你梦中所见的地方,建一处汉帝庙,年年都去杀鸡朝拜。”说过不久,妇人果然怀孕,生下一个男孩。财主在妇人所梦之地建起汉帝庙,并塑起了汉王和玉帝等神像。为此头年添丁的人要手举雄鸡在“汉帝庙”前展示对汉王的祭祀。

进入“汉帝庙”只能一家人,因此要按照抽签确定的顺序,轮到割鸡的人,听到铳声就进入“汉帝庙”。

在庙内,添丁者杀鸡、燃烛、焚香、放鞭炮,进行朝拜,以示祭祀。客家人觉得“杀”字太凶,不吉利,就改称“割鸡”。

割鸡后还要把雄鸡血洒在各个角落,据说雄鸡阳气很足,洒血既是祭祀汉王,也可以辟邪。

添丁者从汉帝庙出来,家人就点燃添丁炮,庙外顿时响起震耳欲聋的鞭炮声。

然后家人会抬着添丁炮,跟在添丁者后面一路跑回家,爆竹声也从汉帝庙一直响到家里。由于新冠疫情,石上村已经3年没有组织这项活动。村里不组织,添了丁的家庭照样搞,只是各搞各的,形不成大量人员聚集,当然也形不成十几甚至几十根添丁炮齐唰唰地放在祠堂门口的壮观景象。

除了添丁炮外,宁都县东山坝镇的小源村还有一种添丁灯,当地称为扛灯。按村里规矩,凡头年添了丁或娶了媳妇的人家要出一盏扛灯。这是一种大型花灯,灯有五层,高达1.7米左右,直径1米多,灯的外观裱有精美的剪纸,内容为神话故事、人物、花鸟、动物等的图案。灯内设十多只点火的油碗,利用火力冲动,各种微型戏剧人物表演,以及飞禽走兽飞翔奔跑均栩栩如生。因这种大型花灯要二人抬着走,还要二人扶着保护,又叫“扛灯”。

夜晚游灯时,添丁家庭先将扛灯抬至祠堂,展示自家精美的扛灯。我问过他们,制作一只扛灯大约要1500元左右。

在祠堂,族人要祭祀祖先。祠堂里挤得满满的人,很多是外来的摄影人和游客。

时辰到后,神铳轰响,游灯队伍出游,唢呐、锣鼓乐队随行,所到之处,家家户户燃放鞭炮,以示庆贺。

游完灯后,扛灯回到本房祠堂前,锣鼓、唢呐再次热闹一番,然后抬扛灯回到过灯的主人家(即娶了媳妇或添了新丁的人家),主人以喜爆相迎,将扛灯放置于厅堂的神台下。

最神奇的是南康唱船,也是国家级“非遗”项目。唱船从正月初一一直做到十六,十六那天送神船的人数以万计。因为人员聚集太多,已经3年没有搞这项活动了。

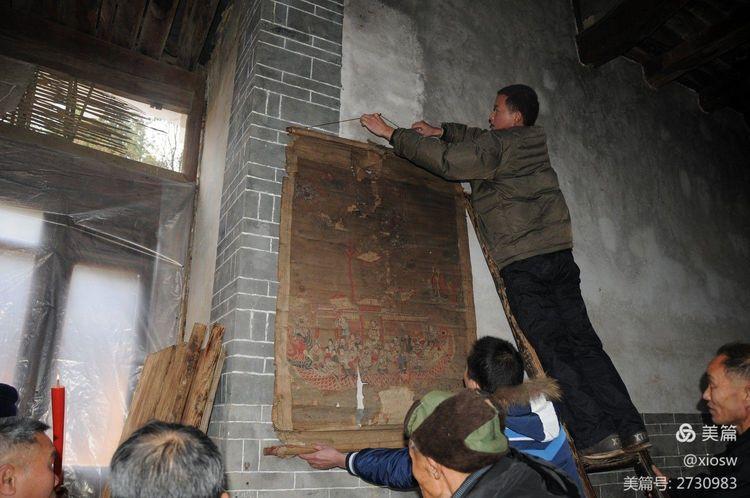

南康唱船有一张古画,有400多年历史,每年正月初一从祠堂请出来,到十五收起,其它时间一律不得展示,真是“平时见不到,偶尔露峥嵘”。

还好在上犹县紫阳乡源溪村有个民俗叫“船堂会”,和南康唱船模式和内容差不多,只是规模小很多。相传唐朝造洛阳桥非常艰难,因桥坍塌致很多人遇难,而江中船舶营救了很多人。为了纪念这些死难的人,就有了船堂会这项活动。

每年大年初一巳时,合族男女老少齐聚祠堂。祠堂正中的神位牌上写着“神欢同人乐,物阜与民康”的对联,对联下方有二排24根蜡烛(代表着二十四节气)的香烛架,祠堂左侧放着船神,船头贴着老虎神像,船仓门贴着“政通人和,国泰民安”对联,门口两侧树立着“护国”“佑民”牌子,船杆上挂着“五谷丰登”的方桶,桶中插一面写有“帅”“将”字的三角旗。

从正月初一到十五每天晚上都会唱三个小时的船歌,全村不同房派的廖姓人家分别来听一晚。船歌,有四十九首,每首句数不一,但每句都是七个字。但源溪廖姓人不说四十九首歌,而习惯说“四十九梢”,所以也叫划船歌。每晚一般唱五梢。内容主要是称赞救人的神船,讲述家族的历史和家训。

活动最热闹的是正月十五元宵晚上,源溪廖姓各房派支系男女老少齐集到祠堂,吃晚饭前划六梢,晚饭之后一起再划二十四梢,略作休息,吃了夜宵后游船堂、唱参神歌两艄、念赞船语一艄。接着炮手系上红腰带,拿上土炮作揖敬神,而后伴随三声炮响、锣鼓一通、小鼓接声送船九次,送至河边拱桥上。正月十六清晨,全村老幼齐聚船堂,由执事念送神语,伴随锣鼓,烧纸跌卦,驮船游船堂。接着举行送神活动,按习惯称作“送梢”。

除了有特殊纪念意义的活动外,赣南客家人过年还有不少戏剧表演,像全南就有“车马灯”。

车马灯起源于全南县南迳镇马古塘一带的客家民俗风情表演,一般在新年至元宵节这段时间演出,民间俗称“打花鼓”。

车马灯的表演者为一生二旦二丑,生角戴纱帽、穿长袍、挂口须,旦角头饰绛珠、手拿花扇,丑角则车夫短装打扮。从人物造型、表演艺术及音乐等方面看,车马灯是揉合湖南花鼓戏、赣南采茶戏和客家传统歌舞而成。

在宁都县有个中村傩戏,始于明代,已有400多年历史。正月的禳神从初二开始,至十六结束。禳神人扛着神旗,挑着神像、面具、法具、唢呐锣鼓,进村表演傩戏。

相传700多年前,瑞金县丁陂乡山潭村的福主庙毁于火灾,该庙福主变成一只小鸟,飞到中村屋后古樟树上哀鸣。一位老人对鸟说:“如果你是山潭村的福主神,就请不要哀叫”,鸟果然停止了哀鸣。老人再问:“如果福主神愿在我村安身,就请准三次圣珓”。说完老人拿出铜币当珓,果然连准三次圣珓,同时又从树上掉下一本唱本。于是全村人敲锣打鼓把“福主老爷”迎进村,临时安了个神位,以后又在其位置上建起了福主庙。因此演出之前,村民会争相祭拜福主。

中村的傩戏表演有一定的程式,其特点有些类似道教的“踏罡”、“踩灵”等步伐,表演动作较简单原始,但粗犷、热烈、火爆,虽无行当之分但有男女之别,不论演什么角色,都要戴面具,面具由木头雕凿。

中村傩戏有一个与别处傩戏不同特点,当演出《姜太公钓鱼》一戏时,中途庙会头首会将演出道具、纸剪的鱼向观者出售,而许多妇女则会争先恐后拿钱去买。她们将纸鱼买回家后,先在灶头上放一下,然后拿去拌猪食和鸡食,据说这样可保鸡、猪不会发瘟,六畜平安。

演《抱冬易》一戏时,中途会有许多妇女手提白线争着挂到演员手中。每个妇女手上的线都有一定的数,12个月就拿12根线,如果有闰月就得拿13根线,每根线长33厘米以上,线头上要扎一个红包,红包里装有钱币,人们称之为挂线,据说可保大人小孩长命百岁。

演出结束后,村民会给戏班打赏,多少自然随缘。

收了打赏后,禳神人还会为村民请准三次圣珓,求神的人,跪在神明前,说明自己的姓名和要请示事情,请神帮作主。珓的突出面称为阳,内平面称为阴,一阴一阳叫做圣珓,表示神认为可行。

在一个村演完之后,禳神人收拾行当,到下一个村演出。我问他们一天演几场,他们告诉我,多的时候要演五六场。

过年是客家人最喜庆的日子,又是一年之首,当然企望神明保佑,一年风调雨顺、平平安安。过年迎神也是赣南客家人喜庆的年味。

赣南客家人大都由小孩抬神,到各村巡游。村里一般会在祠堂前临时搭个门板,作为放神位的地方。游神队伍来到之前,各家各户都会把贡品带来,摆在神位四周,游神队伍到后,赶快祭拜,说出自己的心愿,祈求神明保佑,希望心想事成。

游神节奏很快,除了打爆竹的时间,在一个村不会超过十分钟,神抬走后,村民们把拿来的祭品各自带回家,祭品也许就是当天家里的一个大菜了,可以算是与神共享。

浓郁的年味,凝聚着客家传统文化,其中有说不完的故事,道不尽的风情。它饱含着人们对吉祥如意的向往,对和谐美满的渴望,对至善至美的追求,对莼羹鲈脍的眷恋。无论习俗和传统怎样变迁,年,始终是让人最眷恋的味道,依然是终生难忘的乡愁。

(熊盛文摄)