传统婚礼背后的“非遗”

婚姻是人生的大事,更是人生的喜事。当两个人走到一起,准备携手度过往后的人生,他们心里不仅有喜悦,更有梦想和责任。当他们宣布“我们结婚啦”,就是宣布正式走入彼此的生活,让亲友见证自己的幸福,接受大家的祝福。

当下的年轻人大多选择新式婚礼,很少采用传统婚礼。也许他们觉得传统婚礼太土太闹,没有新式婚礼有范有趣。因此,在当下既使在农村,传统婚礼并不是容易碰到的事情。

我在赣州安远拍摄“非遗”,传统婚礼是这个“非遗”项目服务的主要领域,因此有幸接触安远传统婚礼的全过程,也接触了这个“非遗”项目的许多奥秘。

这个省级“非遗”项目叫做“安远南乡大堂音乐”。宋朝安远佛教流行,寺庙众多,由于祭祀活动频繁,带来音乐舞蹈的繁荣。东林寺是安远县南乡最大的一所寺庙,明清时代香客如云,寺内僧侣有10多人,还有近10名举办法事时负责演奏佛教音乐的乐手。这些吹鼓手原先只熟悉佛教音乐,在大堂音乐进入民间节庆礼仪活动后,开始吸收客家音乐特别是采茶戏的元素,在长期演变、筛选、传承中,留下了十首既能在佛教法事又能在民俗活动中使用的音乐曲牌。

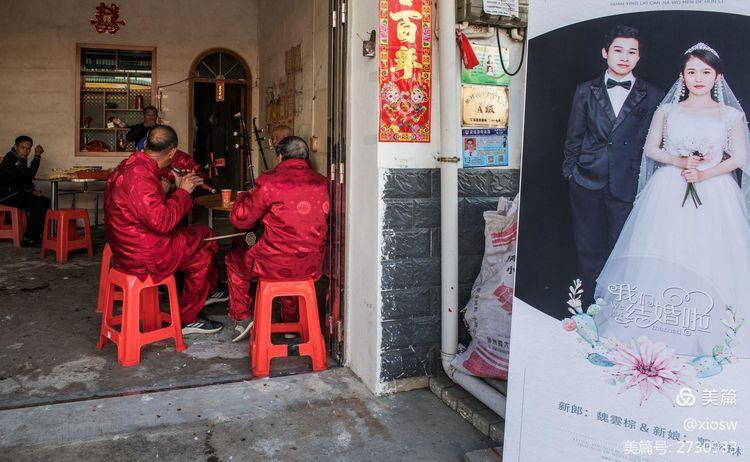

“大堂音乐”以唢呐为主,配有二胡、笛子、喉管、杨琴、月琴等乐器,奏出悠扬、抒情、清雅、自然的音乐风格。那位吹唢呐的叫李培钦,今年74岁,13岁小学毕业后,他拜大堂音乐正宗师傅李水秀为师,从事大堂音乐已有61年,现在是南乡大堂音乐的代表性传承人。

李培钦从小喜爱音乐,十岁的时候,看见别人吹笛子、拉二胡,心想如果自己有这样的乐器就好。但因家里穷无钱买,他就地取材,自己动手做笛子和二胡。自制的笛子是山上砍来的毛竹,用烧红的铁棍在竹杆上烧上8个洞。自制二胡的琴柱用的是细木棍,琴筒用的是家里量米用的小竹桶,琴弦是母亲納鞋底的棉线,琴筒蒙皮是晒干后的石鸡皮,琴弓是棕絲。虽然因陋就简,但他玩得津津有味,靠这种土制的乐器,十来岁的李培钦居然练得一手好二胡和好笛子。

李培钦告诉我,为喜事吹拉喝彩,他每年要参加40多场,都是传统的婚礼。在农村虽然年轻人不太热衷,但家长还是喜欢按农村的习惯来操办。这位新郎在省城工作,新娘是高中同学,他们都愿意在老家举办一场传统婚礼。

传统婚礼程序繁多,现在已经简化了不少,但迎亲和过门必不可少。迎亲的头一天,新郎家要去新娘家去送彩礼。彩礼很有意思,包括新娘过门时的新衣和花鞋,还有一些吃的,有鸡蛋、红枣、花生、糖果,寓意着甜甜蜜蜜、早生贵子。

这部分彩礼更加特别,新郎“奉父母”(当然是岳父母)的是一只大蹄膀,外加猪心、猪肝等。当地人说,这寓意着新郎会把新娘当成“心肝宝贝”,让岳父母放心。

迎亲的头天下午,新郎家的亲友过来帮忙,把即将送走的彩礼一一放好。

当然还要给新郎家送上一份贺礼,以前都是常规的日用品,现在都以红包代替。

在大堂音乐的伴奏下,送彩礼的队伍出发了。

挑彩礼肯定是个力气活,但不是谁都可以挑的。当地人说,挑彩礼的人必须品德优良,子女双全,能凑上“好”子,才配得上这个担子。重担在肩,不仅是一份辛劳,更是一份骄傲。

以前要把彩礼从新郎家一直挑到新娘家,现在只搞一个仪式,离新郎家几百米的地方准备好的车队,早就等在那里。

大家把四箩筐彩礼放上车,把一部“皮卡”堆得满满当当。

最后还放上了一个大竹笼,里面装着活鸡活鸭,不禁让人想起那首曾经风靡一时的《回娘家》,“左手一只鸡,右手一只鸭”,当然手上还抱不到大娃娃。

见车已装好,新郎和伴郎急匆匆地跑向婚车。

几十公里的路,过去迎亲可能要走半天多的时间,现在半个小时就到了。

敬业的大堂音乐乐师赶快下车,在村口吹奏起欢快的音乐,告诉新娘家,送彩礼的队伍已经到了。

随后在音乐的伴奏下,担着彩礼的队伍走向新娘家。

两担彩礼在女方亲友的欢迎下,放在新娘家的厅堂。

随后又挑到了新娘闺房的门口。

乐诗们继续吹奏着喜庆的音乐,为新人的幸福喝彩。

素颜的新人都在省城工作,绝没有旧时婚姻里的“媒妁之言,父母之命”,自由恋爱的他们,新婚前仍然非常放松和随意。

新娘的家人给乐师们端上了茶点。

也许确实劳累,需要补充能量,他们也毫不推辞地吃起点心。

头天的送彩礼活动就这样在音乐声中结束。

第二天太阳初升,我们随着接新娘的车队来到了新娘家。

大堂音乐的乐师们仍然是不断地吹奏歌曲。

新娘家准备了丰盛的早餐。

新郎也与他们一起草草吃了早饭。今天是新人的大日子,吃对新郎来说确实是小事一桩。

来宾们也都在新娘家享受早餐的美味。

马上就要接新娘了,亲戚们开始前来祝贺,送上礼金表达对新娘的祝福。

新娘家也回了两担嫁妆,与新郎家的彩礼不同,回的是枕头、书包、糖果,还有五六双给新郎的皮鞋。

当然,作为客家人少不了传统食品——烫皮。

大堂音乐的乐师们知道关键的时刻到了,他们卖力吹拉着,好像在催促新娘快快出门。当然,新娘也有定力,按照这里的规矩,不吹完三曲,新娘不会走出闺房。

终于到了新娘出阁的时候,在婶婶和叔叔的搀扶下,盖着红盖头的新娘缓步走出闺房。

在叔叔、婶婶的陪伴下,新娘接受亲戚们的祝福,新娘的弟弟拿着托盘,亲戚们纷纷送上上轿礼。

到了新娘离家的时辰,乐师们吹起了欢快的乐曲。

叔叔在新娘头顶撑开一把红伞,寓意着"开枝散叶",子孙满堂。

和头天送彩礼的队伍一样,也是嫁妆在前,新娘居中,乐队在后,人人喜笑颜开。

据说红盖头表示新娘子蒙上盖头后,就永远找不到回去的路。带着盖头的新娘,心里不知有什么想法。当然在当下这是不可能发生的情况,因为人人都有手机,人人可导航,再陌生的地方,导航都能找到,何况是从小生活的地方。

走几百米的路也是一种象征,后面的路还是汽车代劳。

新郎在婚车前等候新娘,搀扶着新娘坐上现代化的花轿。

也是半小时的时间,接亲车队就回到了男方家所在的小镇。但是新人不能马上下车,因为过门的时辰还没有到。

几十分钟过去了,迎亲的队伍又开始弃车徒步,热热闹闹地向新郎家走去。

此刻的新人一脸笑容,像一对卿卿我我的小鸟,互相依偎着走在去婆家的路上,准备完成“过门”的习俗。

在婆家,亲戚们正在认真准备。桌上的电热水壶虽然是革新了物件,但绑在壶把上的东西还是很有讲究。一棵蔬菜、一把剪刀、一把尺子,与壶子在一起,代表着有福有财,避开邪气,持家有方。

爆竹的噼啪声、浓浓的硝烟味为“过门”创造了一种特别的氛围。

新娘站在竹编簸萁上,新郎的亲戚当场杀了一只公鸡,血顺着鸡脖子一滴一滴落在地上。

然后一人在前用绑着蔬菜、剪刀、尺子的水壶洒水,在竹簸萁外再画一个圆圈,后面一人用鸡血在圆圈上滴上一圈血水。据说,这个圆圈可以避邪去煞,扫除一切不吉利的东西。

新娘在新郎的帮助下,轻松地跨过了那个血腥的圆圈,顺利完成“过门”。

他们走进厅堂,在祖宗牌位前停留,新郎点亮祖宗牌位上的蜡烛。

新人焚香向祖宗礼拜,也是向祖宗报告,家里又娶了一位媳妇,又添了一个新的家庭。

然后新人走向楼上的洞房。

新郎为新娘铺好新床。由于新人的朋友都在外地工作,没有年轻人,闹洞房这个环节也就免了。

新郎家同样为乐师们准备了甜汤和点心,这也是农村的礼仪。"贺婚不敢当,进门一碗汤。"这碗汤里必定有几个蛋,以蛋待客,是客家人的习俗,当然烫皮也是必备的点心。

安远南乡大堂音乐传承千年,一直伴随着当地客家人走过日常生活,在婚丧嫁娶、消灾祈福、传统节庆中发挥了重要作用。作为客家文化的组成部分,它承载着客家人的喜怒哀乐,寄托着客家人的精神信仰。它永远是客家人难以忘怀的乡愁,是客家人抹不去的记忆。

我拍摄的是婚礼,简化版的传统婚礼,记录下的是“非遗",一项有故事的"非遗"。感谢新人的大度和宽容,让我的镜头对准他们人生中最重要的时刻。感谢大堂音乐的乐师们,让我了解他们艰辛的传承经历,体味非物质文化遗产看似平凡实则深厚的文化魅力。

(熊盛文摄)