香远益清真君子——品读周敦颐《爱莲说》

宋一叶

莲花,亦称荷花,别名有“芙蕖”“菡萏”“水芙蓉”等,是中国十大传统名花之一,被誉为“花中君子”。古往今来,中国人对莲情有独钟、怜爱有加。

说到莲,自然会想起古诗词咏莲的诗句来,如最早的《诗经》“山有扶苏,隰与荷花”“彼泽之陂,有蒲与荷”、汉乐府的“江南可采莲,莲叶何田田”、唐代王勃的“牵花恰并蒂,折藕爱连丝”、王昌龄的“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开”、南宋杨万里的“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,李清照的“兴尽晚归舟,误入藕花深处”,更会想到中国文学史上的经典名篇《爱莲说》……

可以说,在我国,不少人对高尚、纯洁、美好的认识,大多是从《爱莲说》开始的;许多人洁身自好的君子品德,也是由于《爱莲说》潜移默化的熏陶浸染的。

周敦颐是北宋著名哲学家、思想家,宋明理学的“开山祖”,被誉为“孔孟后道学宗主”。公元1072年(宋熙宁四年),周敦颐创办江西“濂溪书院”,自号“濂溪先生”,设堂讲学,收徒育人。因他酷爱莲花,为人清廉正直,在书院内开挖了一口池塘,种植荷花,名为“爱莲堂”。常常独自漫步,或邀好友赏莲品茗,写下千古名篇《爱莲说》:

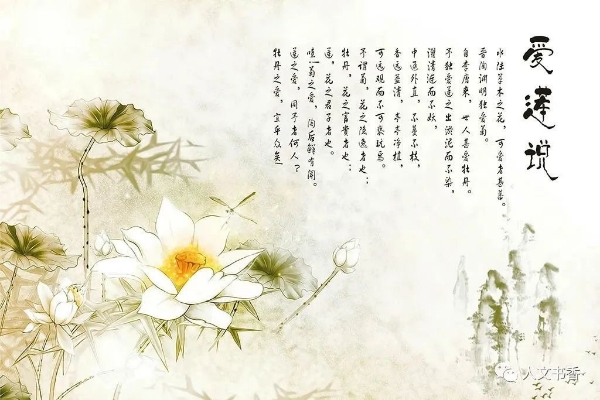

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣!

《爱莲说》篇幅虽短,仅116字,却字字珠玑,堪称中国古代文学的经典名篇。赏读全文,其艺术特点主要表现在五个方面:

主题精妙。莲作为一种植物,在中国文化中蕴含纯洁、高尚和清雅的美好寓意。《爱莲说》通篇托物言志,借花喻人,以莲为媒介,巧妙地描绘莲花的生活环境、特殊性状,将赞美莲和追求心灵美融为一体,充分展现了对自然美的热爱与君子人格美的力量。

结构精巧。全篇结构严谨,采用“总分总”的结构方式,先对莲总体描绘,然后分别从莲的形态、颜色、香气等进行了具体阐述,最后对莲进行综述赞美。这种结构方式,使文章逻辑清晰,层次分明,且言简意赅,情景交融,让读者能更好地理解和欣赏文章的主题和内涵。

语言精美。《爱莲说》笔意超越,语言富有诗意。作者运用生动的比喻、拟人等修辞手法,将莲比作“出水芙蓉”,形容其美丽动人;将莲的香气比作“远播四方”,形容其香气扑鼻。这些生动比喻,使读者能够更真切且细腻地感受到莲的美丽与高洁。

情感精诚。文章情景交融,表达了自己对于莲的真挚热爱和深情赞美,使文章更具有感染力和说服力,也让读者更容易产生心灵共鸣、情感相通。

哲理精深。《爱莲说》不仅是一篇充满诗意的优美散文,更是一篇富有深邃内涵和深刻哲理的人生指南。

其一,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。作者通过对莲的描绘和赞美,启示人们追求内在的美好品质,而不是仅仅追求外在的华丽和虚荣。同时,提醒人们珍惜自己的生命和价值,不要被世俗纷扰所迷惑和束缚。即使在红尘滚滚、物欲横流的社会环境里,也要像莲花那样,身处污泥,纤尘不染,洁身自爱,始终保持真善美的高贵品格,而决不与假恶丑同流合污。

其二,“中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。”周敦颐一生清廉自守,为官公正,“服御之物,只一敝箧,钱不满百,旷然不以为意”,为民平反冤案,深受百姓爱戴。黄庭坚称赞他:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。”《爱莲说》通过菊花、牡丹衬托莲的高洁品格,更突出了作者清廉正直、淡泊悠然,不追名逐利、不贪图荣华的高尚情操。

其三,“可远观而不可亵玩焉”。《爱莲说》运用对比手法,将莲花、菊花、牡丹作对比,菊花代表隐逸,牡丹代表富贵;菊花是道家的立场,牡丹是俗人的立场。它们并非不好,但不是儒家的选择。相对于隐逸与富贵,只可远远观赏,而不可轻易玩弄的莲花,则代表了儒是积极有为入世,奉献于社会的立场,表现了作者洁身自爱的高洁人格和豁达磊落的胸襟。

千百年来,《爱莲说》象征着高尚的情操,表现着君子的品德,赋予了新的时代意蕴。如今,品读《爱莲说》,从中可以领悟正义、纯洁、清廉之气节,更加珍惜和追求“香远益清”、淡泊高雅的心灵美,让生命更有意义,人生更有价值。