瓷板画当代艺术的转化—评《浮华的本质》抽象绘画展吕元瓷板画

南昌瓷板画作为国家级非物质文化遗产,其当代艺术转化在吕元的《&》系列作品中呈现出突破性的实践。在《浮华的本质》抽象绘画展中,吕元以瓷板为载体,通过瓷板画技法与抽象表现主义的深度融合,重新定义了这一传统工艺的艺术边界。

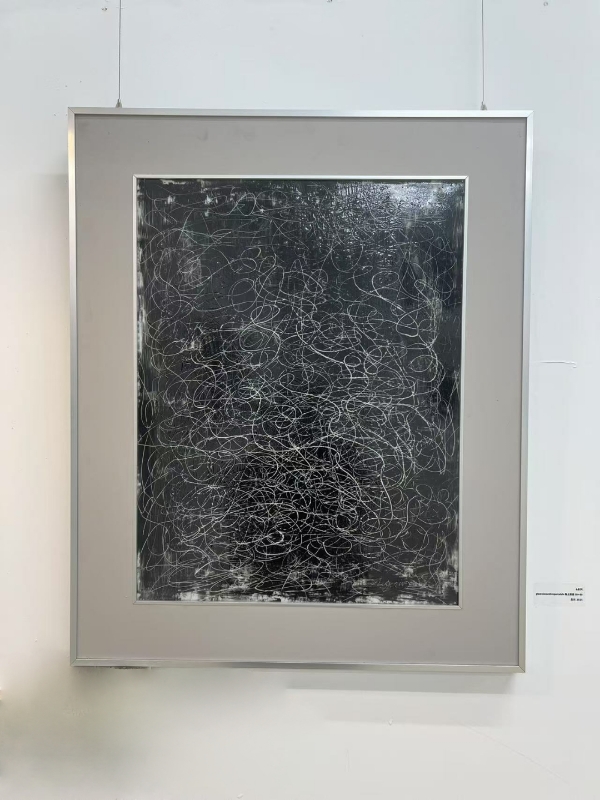

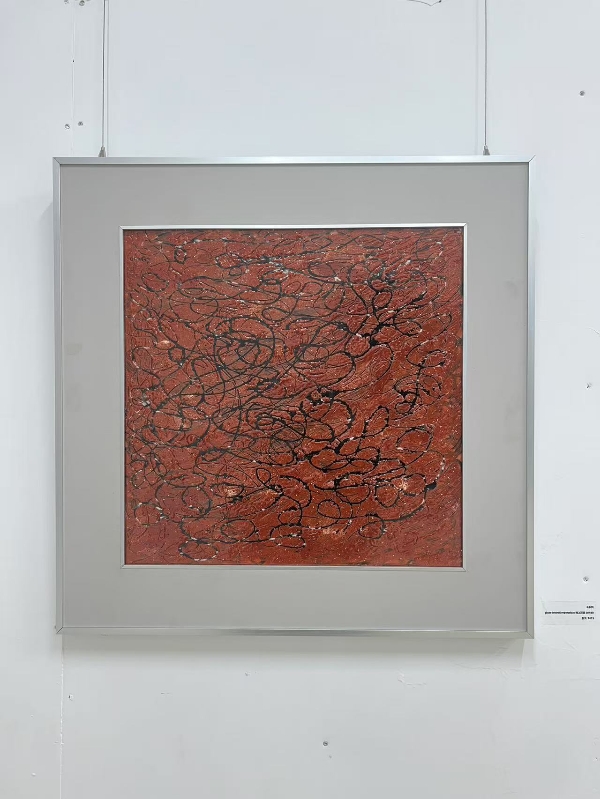

吕元在《&》系列中延续了南昌瓷板画的釉上彩和烧制工艺,却突破了传统的题材以红色为主色调,通过“炽热的岩浆流淌”般的线条缠绕与碰撞,象征生命的交织与情感的冲突。这种色彩运用并非对传统的背离,而是通过釉上材料的流动性与精准控制相结合,在窑变的不确定性中捕捉偶然与必然的辩证关系。例如,《&-共生》中红色线条与黑色基底的对比,既延续了传统瓷板画的视觉张力,又赋予画面“历史厚重感与生命激情”的双重隐喻。

《&》系列的核心在于将文本符号“&”解构为视觉语言体系。吕元通过线条的疏密、色彩的层次赋予其“连接”“共生”的哲学内涵,使传统符号在当代艺术语境中获得新生。例如,《&-轮回》中线条的交织与轮回,隐喻生命的矛盾性与共生关系,引导观者在“视觉迷宫”中感受存在的本质。这种转化不仅激活了符号的当代语义,更使南昌瓷板画从装饰性工艺跃升为承载哲学思考的媒介。

展览主题“浮华的本质”在吕元的作品中体现为对表面奢华的剥离与内在精神的探寻。他通过抽象语言消解了传统瓷板画的叙事性,转而以色彩与线条的自由组合传递情感。例如,红色的热烈与绿色的生机在《&-裂变》中形成视觉张力,暗喻自然与生命的顽强。这种从“物”到“境”的升华,使作品超越了对物质表象的描摹,直指存在的本真。

作为南昌瓷板画非遗传承人,吕元的创作实践为传统工艺的当代转型提供了重要范例。在材料与观念层面,吕元将瓷板画的平面性转化为“心灵的冒险”。例如,《&》系列中线条的即兴创作与烧制过程的不可控性形成张力,使每件作品成为“创作者内心思绪的延伸”。这种将传统工艺的稳定性与抽象表达的偶然性相结合的探索,既保持了技艺的纯粹性,又通过当代转化使其融入现代生活,最终实现了传统文化的创造性转化与创新性发展。

吕元的《&》系列在瓷板画领域开辟了独特的艺术路径。他将东方美学精神与现代艺术观念相融合,例如通过抽象符号探讨“连接”主题,这种普世性表达使其作品具有跨文化传播的潜力。吕元的《&》系列瓷板画,本质上是一场关于“连接”的视觉实验。他以符号为针,以材料为线,在传统与当代的经纬间编织出属于这个时代的艺术语法。当瓷板画不再局限于对古典图式的复制或对工艺难度的炫耀,而是成为承载观念、探讨关系、质问边界的媒介,其当代性便自然生成。这种转化不是对传统的背离,而是对其生命力的激活——正如“&”符号所象征的,真正的当代艺术转化,从来都是在尊重传统基因的基础上,寻找与当下世界对话的有效接口。在这个意义上,《&》系列不仅是吕元个人创作的突破,更向整个瓷板画领域抛出了一个极具启发性的命题:当古老的工艺遇见当代的精神,我们需要的或许不是彻底的颠覆,而是智慧的连接。

在南昌瓷板画的发展脉络中,吕元的创新实践具有里程碑意义。他既延续了梁兑石、杨厚兴、冯杰等前辈对西方绘画技法的借鉴传统,又通过抽象语言将瓷板画从实用功能中解放出来,确立其作为独立艺术门类的地位。这种从“瓷上肖像”到“观念表达”的转变,标志着南昌瓷板画从工艺范畴向纯艺术领域的跃迁。

吕元的《&》系列在《浮华的本质》展览中,以瓷板为媒介完成了传统技艺与当代艺术的对话。他通过技法革新、符号转化与哲学思考,使南昌瓷板画摆脱了历史的窠臼,成为承载现代性反思的艺术载体。这种转化不仅为非遗传承提供了“守正创新”的实践路径,更在当代艺术版图中为南昌瓷板画确立了独特的文化坐标。正如瓷板在窑火中淬炼升华,吕元的创作使古老技艺在当代社会焕发出新的生命力,成为传统与现代共生共荣的典范。

立州/文