闻君|昨日之我非今日之我,此刻之我又非彼时之我

墨戏人生

——与泽柱论书偶得

■闻君

雅聚之事,向来是几个同好者所为。我们这几个人,好琴箫,亦好品茗闲聊,便有了两处去处:一名“吟风阁”,一称“听雪楼”。这名号起得雅致,实则不过是寻常屋舍,略加收拾,便成了我们消磨时光的所在。

我向来有些舞文弄墨的癖好,便为这两处各填了一阕词。词成之后,忽然想到何不请老友杨泽柱书之?泽柱在央视社教中心做主任编辑,写得一手好字。跟他说起,他竟显出几分踌躇,说是近来公务繁忙,恐不能胜任。我深知其为人,晓得他并非推脱,而是怕写不好,辜负了这番雅意。

果然,隔了几日,泽柱发来消息,说已经开始练习,要我宽限些时日。我暗笑,这老友竟如此认真。由此,我们便断断续续地讨论起书法来。他倒像是把这事当作了一门功课,说:“你给了我锻炼的机会,主要是你的不敢糊弄,别人的好说”。说来惭愧,我不过是个纸上谈兵,竟也好为人师地向这位书法行家提了些粗浅建议。更令人意外的是,泽柱不仅没有嗤之以鼻,反而虚心采纳,这态度倒让我颇感汗颜。

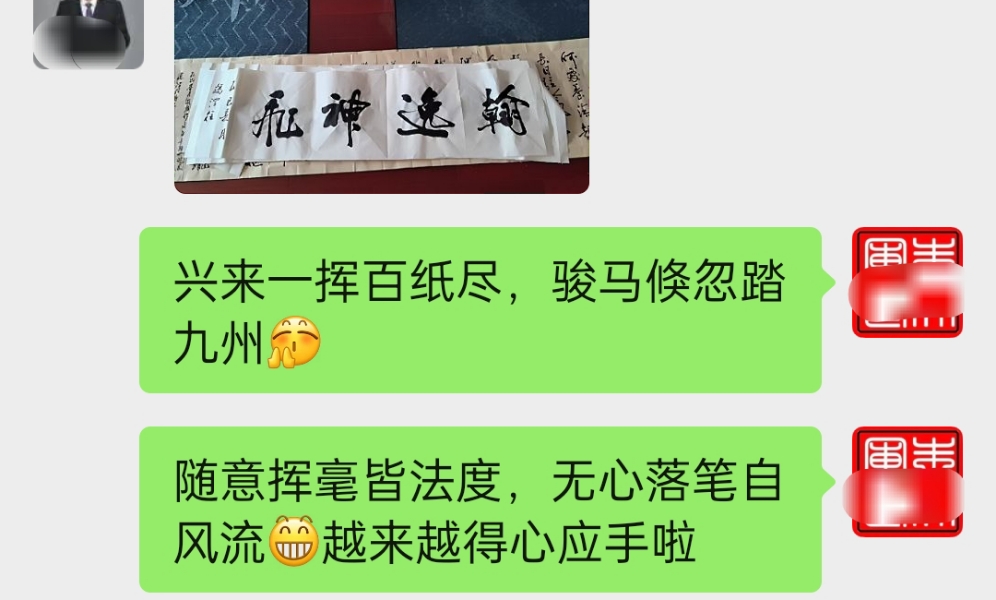

说来也怪,在这间隔性的交流中,泽柱的字竟有了显著长进。他告诉我,我们的讨论让他茅塞顿开,短短数日,同样的字写来已大不相同。我看了他发来的习作,果然笔势渐开,章法愈明。这倒让我愈发惶恐——我那些粗浅见解,不过是野人献曝罢了。

我于书法,不过是个门外汉。年少时也曾提笔临帖,钢笔字、毛笔字都还过得去。后来世事纷扰,便搁下了。然而看字帖、赏书法的习惯却一直未改,虽非专业,却也积累了些粗浅的看法。如今想来,这些见解在行家眼里,恐怕不过是些皮毛之见。

我们探讨认为,写字这事,不必过于拘泥。临摹固然重要,但每次练习,不妨当作正式作品来写。谋篇布局,讲究章法,单个字的优劣倒在其次。只要结构章法得当,整体效果便不会差。此外,还有几个小诀窍:有虚有实,有大有小,同字不同形,偶尔留些飞白。如此这般,纵使写同样的字,效果也会大不相同。

其实写字与做人,何尝没有相通之处?过于拘泥细节,反失大体;只顾大体,又难免空疏。虚实相生,大小错落,正是自然之理。至于“同字不同形”,人生际遇同样如此。同一个“我”,昨日之我非今日之我,此刻之我又非彼时之我,然而终究还是一个“我”。

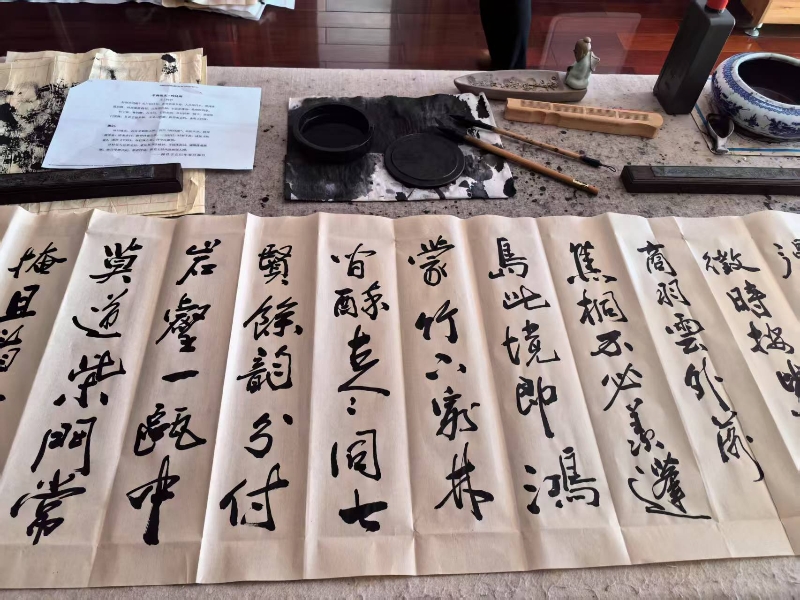

泽柱的字尚未完成,他说还要再揣摩些时日。我倒不急,好字本就需要时光打磨。待他最终写成,我定要精心装裱,悬于“吟风阁”与“听雪楼”的粉壁之上。到那时,琴箫声起,墨香浮动,想必另有一番意境。而这段与泽柱论书的经历,或许比那书法作品本身更值得回味。

而今思之,书法之道,原不必分什么专业与非专业。心中有字,笔下自然有神。人生在世,能得二三知己,共赏琴箫,同论笔墨,已是大幸。至于字的好坏,倒成了最不要紧的事了。

墨戏人生,不过如此

写于 2025年5月16日