探访八角楼

探 访 八 角 楼

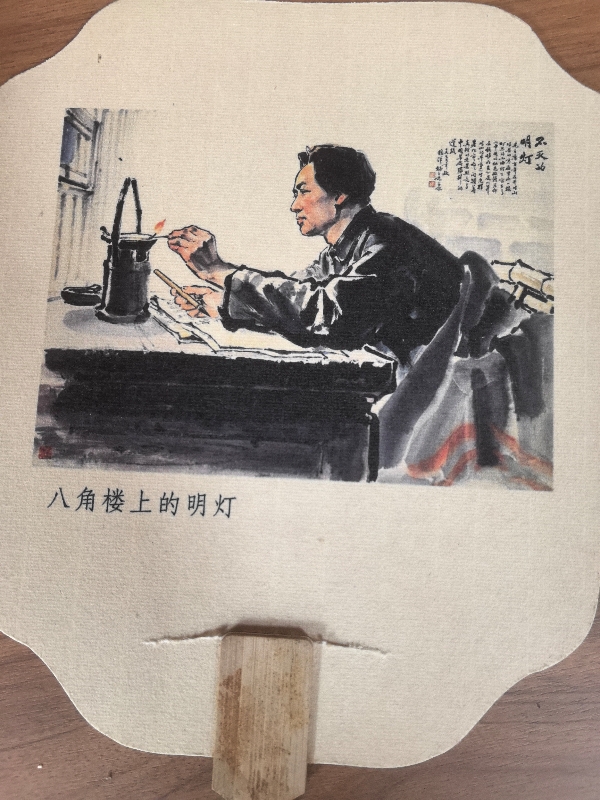

五一期间,在三湾改编纪念馆参观时,看到一幅毛主席在茅坪八角楼上的版画,只见画面上的毛主席披着毛毯,右手执笔,左手在拨弄着油灯的灯芯,双目凝视着前方,如同一个大海中航行的舵手,正在找寻着前行的方向。

我相信,只要说到八角楼,虽然大家不一定都去实地参观过,但肯定大多数人都听说过。因为,在我们读小学时都学过《八角楼上》这篇课文,我记得正如版画所画的那样,文章是这样描述的:“这是个寒冬腊月的深夜,毛主席穿着单衣,披着厚毯子,坐在竹椅上写文章,他右手握着笔,左手轻轻地拨了拨灯芯,灯光更加明亮了,凝视着这星星之火,毛主席在沉思,连毯子滑落下来也没有察觉到。就这盏清油灯下,毛主席写下了许多光辉著作,指明了中国革命胜利的道路”。

说实话,正是由于这篇文章让八角楼在我的脑海中扎下了根,特别是随着年岁渐长,后来读过毛主席在这座楼上写下的《中国的红色政权为什么能够存在》和《井冈山的斗争》两篇著作之后,更加想到这座楼里探访一下,看看这么一座平凡的小楼,是什么魔力能让毛主席产生这么深邃的思想,并不是如有些人所说的那样,以为那座楼有八个角,想去看看八个角的楼是什么样子的。

来到井冈山茅坪八角楼景区,走过一段长长的鹅卵石铺就的石阶路,首先映入眼帘的是谢氏慎公祠,从建筑风格来看,应当是一座历史较为悠久的祠堂,据说原来是当地谢家作为教育子弟的私塾用的,大革命时期湘赣边界党的第一次代表大会就是在这座祠堂里召开的。穿过祠堂的大厅来到后面的院子,八角楼就坐落在院子最里面的角落上,乍看上去就是一栋普通得再也不能普通的乡间土砖房,典型的天井式民居,上下两层,里面是砖木结构的。不过在那个年代能够拥有这样的楼房的,应当是家境比较殷实的家庭。后来经过向讲解员打听方知,果然这栋楼的是当时的宁冈县中医谢池香一家所有,小楼正门上挂着郭沫若先生题写的“茅坪毛主席旧居”的匾额。走进小楼,爬上楼梯来到二楼,便看到了这课文中所写的毛主席当时的住房,里面陈列的有一张木制床,一张书桌和椅子,屋顶开着一个八角形的皂井,估计八角楼就是因此而得名。书桌上摆放着大砚台、竹筒铁盏清油灯。看上去,这盏油灯是那么普通,应当在当时农户家家户户都有:一个20厘米的竹筒做拖,上面放着一个盛放灯油和灯芯的小铁勺,两侧还有一个便于手提的竹片拧成的竹梁。如今的人们肯定不会再用它来照明,估计也不会制作这样的油灯,它留给人们的记忆只能放在历史长河里了。八角楼的一楼便是朱德总司今夫妇和开国将军龙开富当时的住房,还有一张据说是毛主席和朱总司令在指挥战斗之余下围棋时用的围棋桌。

大革命时期,国民党为了把根据地扼杀在摇篮里,他们在军事上对井冈山发动了多次“会剿”和“进剿”,经济上对井冈山实行严密的封锁,使得根据地所需的服装、弹药、柴米油盐等都非常困难。毛主席率部上井冈山时,就向部队宣布了用油规定,即连队及以上机关办公时用一盏油灯,可点三根灯芯,不办公时,应将油灯熄灭,连部留一盏油灯供值班、放哨用,但只准点一根灯芯时绝不用两根。据说,毛主席为了节约用油,在晚上看书写文章时经常只点一根灯芯。我想,版画中他拨灯芯的动作,就是为了在省油的前提下,把灯光拨得更亮些吧。就是在这样微弱的亮光下,当年的毛委员写成了《中国的红色政权为什么能够存在》、《井冈山的斗争》两篇光辉著作,从理论和实践方面,系统地总结了井冈山革命斗争的经验,阐述了“工农武装割据”的光辉思想。记得有句话是这样说的,伟大的理论总是产生于伟大的社会实践中,脱离实践的理论是无源之水、无本之木。望着眼前这栋平凡的二层土砖楼房,我想,小楼看上去虽然平凡,但发生在里面的社会实践和产生的理论极不平凡。实践也证明,正是由于我们党在井冈山革命根据地探索出农村包围城市的革命道路,从而实现了从胜利走向胜利。

从八角楼出来,我在看完红军在谢氏慎公祠墙壁上写的标语后,回头望了望八角楼二楼开着的黑木框的窗户,仿佛看到了百年前的灯火透窗而出,耳旁隐隐约约传来了“天上的北斗最明亮,茅坪河的水啊闪银光,井冈山的人哎,抬头望咯,八角楼的灯光,照四方。八角楼的灯光哎,照四方哎,我们的毛委员,在灯下写文章”的歌声,这歌声如同照明灯,指引着我们前行的路越走越宽,越走越远。