朱虹|深圳讲述“小平小道”

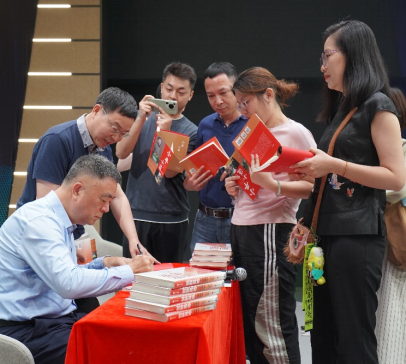

5月18日上午,南昌大学教授、博士生导师,江西省文旅研究推广协会会长朱虹做客深圳报业集团出版社“时代对话”系列访谈,以“从小平小道到创新高地”为题,与现场的媒体、读者深入分享与探讨,讲述小平同志改革开放思想从江西的思想酝酿到深圳的实践爆发之间的精神传承脉络,探讨新时代改革精神的现实意义。

▲“从小平小道到创新高地”访谈现场

谈《小平小道》:用“小切口”打开“大历史”

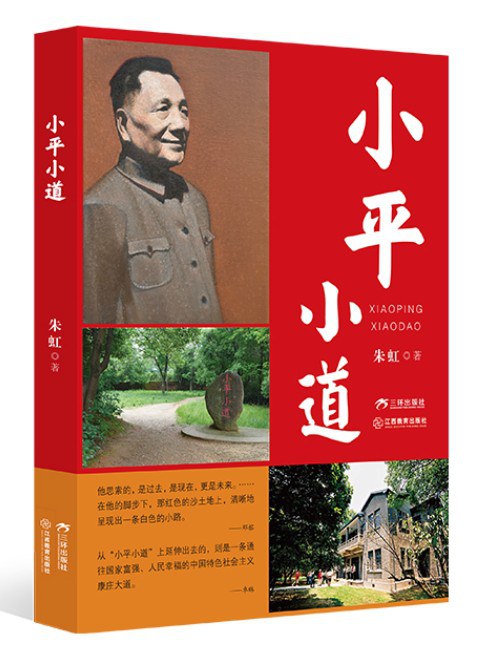

《小平小道》是朱虹2024年出版的新作,自小平同志诞辰120周年首发以来,获得多项重要荣誉:入选了“中宣部2024年主题出版重点出版物”、国家“十四五”规划重点出版物,并获得国家出版基金资助,并在不久前的4·23“世界读书日”,入选由中宣部指导、中国图书评论学会评选的2024年度“中国好书”。

▲朱虹教授新书《小平小道》

“书名只有四个字,其中就有两个‘小’字,所以我们必须在‘小’字上做文章。”讲座现场,朱虹以《小平小道》的创作缘起为切入点,以讲故事的形式回顾了小平同志1969年至1973年下放江西省新建县拖拉机厂劳动的特殊岁月。当年,小平同志在工厂至住所的一条炉灰渣铺就的1500多米长的小路上,风雨无阻地往返,这就是著名的“小平小道”。

为了还原这段历史,朱虹历时五年考证,通过亲历者口述、历史档案与实地调研,再现了小平同志在车间劳作、田间行走中孕育改革开放思想的历程,既还原了他志身处逆境时展现的坚定信念与伟人风范,又揭示了这段经历与中国特色社会主义道路的内在关联,为新时代传承改革开放精神提供了生动的历史注脚。

据介绍,书中首次披露了小平同志劳动期间作息表等珍贵史料,并融入工厂车间场景、米酒酿造等生活细节,展现“困厄中见风骨”的伟人形象。朱虹表示,这段历史不仅是小平同志个人的“蛰伏期”,更是中国道路探索的缩影。

谈老区和特区:跨越千里的精神传承

当天的访谈主题是“从小平小道到创新高地”,指的既是小平同志改革开放思想从江西酝酿到深圳实践的传承,也聚焦两本新书《小平小道》和《创新高地》。

《小平小道》用细腻的笔触还原了小平同志在江西的岁月沉思,让那段“于无声处听惊雷”的历史跃然纸上。而深圳报业集团出版社出版的《创新高地——深圳创新启示录》揭示深圳创新的十条启示,正是站在《小平小道》的历史底稿上续写的时代续篇。这两本书跨越时空的呼应,恰如江西与深圳的精神对谈。

“正是小平同志下放到江西那几年的积累,让他深刻意识到中国高科技人才严重缺乏,在小平同志复出后,他主动提出想分管科技和教育工作。”朱虹讲到,恢复高考的决策,正是1977年8月6日小平同志在他主持的科学和教育工作座谈会上拍板决定的。

朱虹用“思想播种—实践验证—全国推广”概括两书的精神脉络。《小平小道》中小平同志的调研笔记与《创新高地》中深圳的改革案例形成闭环:“江西的实践让小平同志认识到,只有放手发动群众,才能突破计划经济桎梏;而深圳的试验则证明,市场活力与政府引导的结合是改革成功的关键。”朱虹说。

在朱虹看来,江西与深圳彼此哺育,共同生长。“江西的红色基因,为深圳的发展提供了精神动力;而深圳的发展成果,又通过产业转移、人才交流等方式反哺江西。”朱虹还特别提到,近日他陪同香港前特首林林郑月娥在江西考察东江源头,从赣港“同饮一江水”的生态纽带到粤港澳大湾区文化共同体建设的思考,“无论是江西与深圳,还是赣港之间,这种合作与交流都是双向的、互利的。我们要珍惜这种历史渊源和现实联系,在新时代背景下,共同书写区域发展的新篇章,让从老区到特区的发展脉络更加清晰,更加坚实。”

谈邓公精神遗产:深圳企业家的“小道”基因

讲座中,朱虹着重谈到小平同志的三大精神遗产。“忍耐、等待、乐观主义,这些品质在小平同志的人生中体现得淋漓尽致,也对深圳企业家乃至当代青年产生了深远影响。”朱虹说。

回顾小平同志的人生经历,多次遭遇政治困境,但他始终保持着忍耐与等待的品质。朱虹提到,在江西的那段日子里,小平同志身处逆境,却没有放弃对未来的希望,他利用这段时间读书、思考,默默积蓄力量。“这种忍耐与等待,并非消极逃避,而是一种积极的应对策略,是在困境中坚守信念,等待时机的到来。”

而乐观主义精神,更是贯穿了小平同志的一生。朱虹讲述了一个故事:在艰苦的岁月里,小平同志依然保持着乐观的心态,他喜欢打桥牌,通过这种方式放松自己,同时也锻炼思维。“这种乐观主义精神,让他在面对困难时能够保持冷静,寻找解决问题的方法。” 朱虹说。

这种精神在深圳企业家身上得到了传承。

(图片均由主办方提供)