赣南师大学子会昌行:深挖家风底蕴 助力乡风文明

2025年7月3日至5日,赣南师范大学文学与新闻传播学院“赣南溯源承家范·红土焕彩沐清风”暑期社会实践调研团深入赣州市会昌县小密乡、清溪乡,开展了一场探寻家风根脉、服务乡村振兴的实践之旅。团队聚焦优良家风的古今传承与当代价值,通过实地走访、深度访谈、文化体验,深刻感悟家风文化在凝聚人心、涵养道德、促进和谐中的基石作用,并为地方家风建设贡献了青年智慧。

一、溯古观今:触摸家风传承的丰厚底蕴

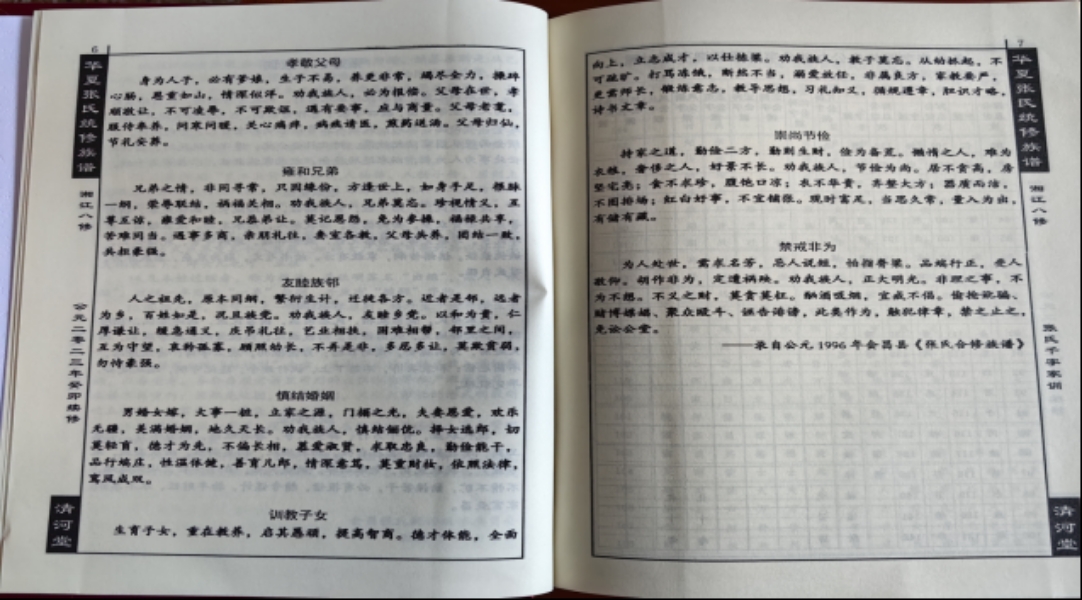

调研首日,团队在莲塘村开启寻根之旅。明代乡贤钟汝用辞官守孝、制定《莲塘乡约》的故事,以及钟氏祠堂中镌刻着“孝亲敬长、诚实守信、勤俭节约、勤奋好学”的《钟氏家训十条》,让成员们领略了历史家训的规范力量。深入村妇联主席邹水莲家中,其“家和万事兴”的核心治家理念、“孝敬父母”的言传身教实践,以及她分享的婆媳互爱感人故事和化解家庭矛盾的建议,生动展现了优良家风在当代家庭中的鲜活生命力及其促进和谐稳定的现实价值。

次日,团队探访的“祖彬留守儿童成长乐园”和会昌县博物馆“百匾堂”,揭示了家风传承的不同维度与创新路径。全国文明家庭廖祖彬一家三代二十余年如一日义务服务留守儿童,不仅提供课业辅导与亲情陪伴,更以无私奉献的身体力行诠释了“爱吾幼以及人之幼”的大家风范,为家风滋养乡村教育提供了感人范例。在百匾堂,成员们系统学习匾额文化,从“德浦乡邦”、“陶柳母范”等珍贵文物中,理解了古人以匾额教化子孙、凝聚亲情、传承美德的独特智慧,丰富了团队对传统家风载体形式的认知。

第三日,团队转赴清溪乡半岭村。老党员张玉山展示族谱中“尊老爱幼”家训,并积极投身村“孝老食堂”服务,体现了家训精神向社区公益的延伸。农民夫妇江明富、黄六妹虽无文字家训,但“做人要和睦”、“诚信为本”的朴素信念,以及子女孝敬祖辈的实际行动,印证了良好家风在代际间无形的浸润力量。村初心馆内,孩子们沉浸于红色主题阅读,红色文化与家风美德在青少年教育中的自然融合,为新时代家风建设提供了创新思路。

二、成果显现:为乡风文明注入青春动能

本次调研不仅是一次文化寻根,更是一次成果丰硕的实践探索。团队系统梳理了会昌地区家风文化的多元形态与传承脉络,从历史乡约家训(钟汝用、钟氏)、实物载体(百匾堂匾额)、族谱规范(张氏)到当代的口头传承与实践典范(邹水莲、廖祖彬、张玉山、江明富等),构建了层次丰富的家风资源图谱。更重要的是,调研深刻揭示了优良家风作为家庭和谐的稳定器、品德养成的孵化器、乡村治理的助推器以及代际传承的纽带的多维社会价值。

基于深入一线的观察与访谈,团队发掘提炼了家风传承的“会昌经验”:如廖祖彬家庭将家风融入公益事业解决社会痛点,莲塘村、半岭村将“尊老爱幼”家训精神转化为“幸福食堂”、“孝老食堂”等惠民服务,以及初心馆探索红色文化与家风建设的创新结合。这些实践为新时代弘扬优良家风、服务乡村振兴提供了宝贵借鉴。同时,团队也敏锐捕捉到如部分家庭婆媳关系等现实挑战,并记录了基层提出的沟通调解等智慧方案。

赣南师范大学调研团的会昌之行,以扎实的田野调查为地方家风文化研究留存了珍贵的一手资料。团队成员表示,将把所见所感所获转化为学术成果和传播力量,积极发挥专业优势,助力挖掘、传承与创新赣南优秀家风文化,为涵养文明乡风、促进乡村全面振兴持续贡献青春智慧与力量。此次实践,不仅让青年学子在基层沃土中汲取了精神养分,更彰显了高校服务地方文化建设的责任担当。

编辑:邓绍民

作者:余文欣、周芳、张全艳