田间课堂开讲啦!江西职业技术大学学子解锁有机农业初体验

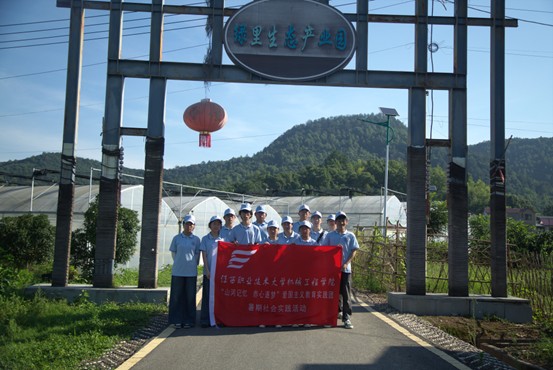

七月的武宁县东山村,有机农产品基地里绿意盎然。7月2日,江西职业技术大学“山河记忆 赤心逐梦”爱国主义教育实践团走进这片希望的田野,以土地为纸、以汗水为墨,开启了一场“泥土沾衣、汗水洗面”的农事实践与乡村调研之旅。师生们穿梭于番茄、西葫芦、苦瓜等有机农产品种植区,在观摩滴灌技术与大棚结合的现代化种植模式、体验田间除草劳作的过程中,聆听当地农户“种菜如养孩子”的农耕哲学,在有机农业大棚里上了一堂鲜活的“田间思政课”。

晨露沾锄:在有机田垄开启劳动第一课

清晨六点半,阳光已炙烤着东山村的有机蔬菜大棚。团队成员们在技术人员的带领下,踏入了那座充满科技气息的现代化蔬菜大棚。首先映入眼帘的是一片生机勃勃的番茄植株,宛如绿色海洋般延展开去。每一株番茄都枝繁叶茂,串串青翠欲滴的果实挂满支架。细看之下,黑色滴灌带沿着垄沟井然有序地铺设,每隔20厘米便设有一个精致的出水微孔,宛如一条条细密的毛细血管,精准而高效地向植株根部输送着水分和营养液。队员们或仔细观察植株的生长状况,或认真聆听技术员的讲解,时不时还低头在本子上做着详细的记录。

随后,队员们手持农具来到辣椒种植区,“辨别杂草可是门学问,像这株马齿苋,看似普通,却会抢走蔬菜养分。”农户张大叔蹲下身,手把手教大家区分杂草与菜苗。“除草要连根拔起,动作轻些别伤了菜苗。”起初,不少同学误把幼苗当作杂草拔除,惹得现场笑声一片。但随着学习深入,大家逐渐掌握要领,除草动作也愈发娴熟。

“这些有机蔬菜啊,都是土地的‘孩子’。种菜就如同养育孩子,得用真心去照顾它们,既需要耐心,又离不开细心。”张大叔翻开湿润的土壤,露出细密的根系,“你们看,我们用草木灰拌土,既疏松透气,又能防虫。这些有机作物不打农药、不施化肥,全靠土地的滋养。我们用自制的堆肥,把厨余、秸秆、牲畜粪便发酵,肥力足还环保。”

树荫话农事:村民道出产业发展真需求

劳作间隙,“田间课堂”进入“交流研讨环节”。“咱们种了这么多有机蔬菜,品质没得说。”农户李大婶的话语中既有自豪,也有无奈,“可销售渠道有限,运输成本又高,农产品常常‘养在深闺人未识’,不少辛辛苦苦种出来的好菜只能烂在地里,看着真心疼。”一旁的张大叔接过话茬:“现在的年轻人都往城里跑,种植基地其实很缺人手,更缺懂先进技术的人。我们老一辈种地全靠经验,但机械播种、智能收割、病虫防治这些新东西,我们真是心有余而力不足。”大棚外蝉鸣阵阵,棚内的倾诉声里,有对土地的眷恋,有发展的焦虑,更有对改变的强烈渴望。这些来自田间地头的真实声音,既是乡村振兴路上亟待破解的课题,也成了青年学子们决心用专业知识回应的时代命题。

智“汇”田间:青春方案赋能有机农业路“刚才除草时我就在想,能不能结合我们的3D建模和模具制造专业知识,帮助当地农户设计一款适合有机种植基地的小型机器人,既能节省人力又能提高效率?回去之后我就把想法跟实训课老师汇报一下,争取尽快做出样机。”机械自动化专业的小赵同学说。“这次实践让我真正理解了‘把论文写在祖国大地上’的深刻含义。”团队负责人在总结时说,“课本上的理论知识,只有跳出书本的局限,与乡村发展的实际需求结合起来,才能真正实现用所学专业助力乡村振兴的目标。”

从弯腰除草的劳作,到头脑风暴的研讨;从倾听村民的诉求,到贡献青春的智慧,此次东山村之行,不仅是一堂生动的劳动教育课,更是一次深刻的国情调研实践。团队成员用行动证明,新时代的大学生不仅能在教室里钻研学问,更能让青春在希望的田野上绽放出绚丽光彩。