“婺水寻踪”探荷田 青春足迹绘振兴

盛夏时节,万物竞秀。当清雅的荷风裹挟着田野的芬芳拂过赣鄱大地,6月29日,江西师范大学科学技术学院商学院“婺水寻踪,知行润乡”社会实践队满怀热忱,奔赴享有“十里荷香,千年古韵”美誉的婺源县江湾镇荷田村。队员们深刻铭记“把论文写在祖国大地上”的时代召唤,毅然将这座青山环抱、荷塘点翠的古朴村落视作最鲜活的实践课堂,开启了一段理论与实践深度融合、智慧与汗水交织辉映的探索旅程。

踏入荷田村,实践队首先将目光聚焦于驱动乡村蝶变的核心引擎——千亩荷花种植基地。漫步田埂,但见无垠莲叶翠色喜人,接天蔽日;各色荷花亭亭玉立,或粉红娇艳,或洁白胜雪,在骄阳下竞相绽放,描绘出一幅“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的壮阔生态画卷。在这里,驻村大学生村委李俊铭向师生们娓娓道来村庄的产业涅槃之路。他曾亲眼目睹这片土地深陷困境:过去单一依赖传统水稻种植,效益微薄,大量良田被迫闲置荒芜。困境在2023年被打破,村两委领导班子以非凡魄力盘活沉睡的土地资源,精准引进高产优质莲藕品种,科学规划,大力发展集观赏、经济、生态价值于一体的荷花产业,成功探索出“党建强引领、生态塑基底、文化赋灵魂”的乡村振兴新路径。队员们穿梭荷塘,近距离观察种植管理细节,李俊铭详细介绍了品种选育、水肥管理、病虫绿色防控等关键技术,以及荷花经济从鲜荷观赏、莲蓬莲藕销售到后期深加工开发的完整产业链构想。产业兴旺的蓬勃景象,深深印刻在每位队员心中。

离开生机盎然的荷田,实践队员们转身沉浸于荷田村积淀深厚的文化肌理。白墙黛瓦、马头高耸的徽派古建群在荷塘映衬下,更显宁静悠远。在李俊铭这位返乡青年的引导下,实践队员们驻足于保存完好的清代方金喜老宅前。这座典型的徽式天井屋,以其精妙绝伦的“四水归堂”格局,将通风、采光、排水等功能性与传统家庭伦理秩序完美融合。仰望着雕工繁复的门楣砖雕,抚摸着历经风霜的石础木柱,队员们不仅惊叹于古人的营造智慧,更深刻感悟到建筑作为凝固的历史所承载的生活哲学和代际温情。穿行于幽深古巷,脚下是泛着岁月幽光的青石板路,队员们忽然被一处独特的建筑细节所吸引:一处原本方正的墙角,竟被工匠们巧妙地削成了温润流畅的圆弧形。经李俊铭讲解,大家方才领悟这名为“拐弯抹角”的匠心设计——它不仅有效拓宽了逼仄巷道的通行空间,更无声传递着“与人方便,于己方便”、“礼让三分,和谐共生”的东方处世智慧。冰冷的砖石被赋予了滚烫的人情温度,成为维系邻里和睦、传承淳朴民风的文化载体,也让队员们真切体认到,文化底蕴的滋养与活化才是乡村振兴持久繁荣的灵魂所在和力量源泉。这堂行走在古巷里的民俗文化课,为高校思政教育注入了无比鲜活、充满泥土气息的生命力。

从荷塘产业基地的现代实践,到徽派古建承载的历史智慧,实践队员们收获满满、感触良多。指导老师张渝在现场进行了深刻的总结:“荷田村的生动实践为我们揭示了一条关键路径:真正的乡村振兴,必须坚持产业兴农与文化铸魂的双轮驱动。它既离不开党和政府的顶层设计与政策引领,更呼唤着懂农业、爱农村、爱农民的‘三农’人才,特别是怀抱理想、敢于创新的青年力量深度参与。同学们在调研中用脚步丈量乡土,用心灵体悟乡情,用专业知识思考乡村未来,你们的热情和智慧犹如源头活水,正为荷田村的发展注入了崭新的活力。这样的行动,正是落实新时代‘大思政课’理念、在广阔社会大课堂中历练成长的生动体现和重要成果。”张老师的话语铿锵有力,道出了此次实践的深远意义。

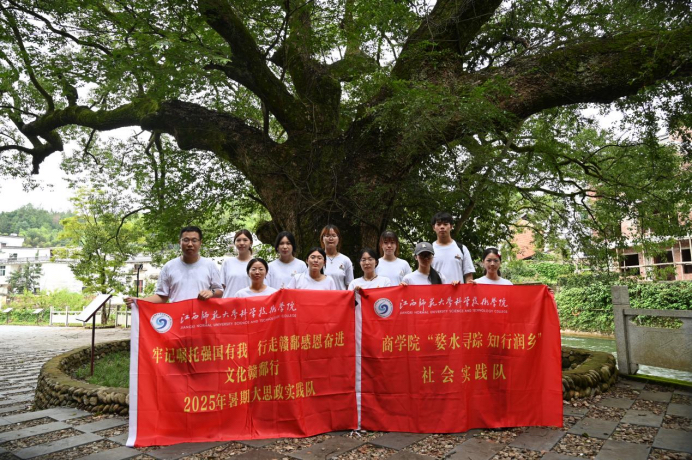

当落日熔金,醉人的余晖温柔地洒落在层叠起伏的荷塘之上,波光粼粼中,粉荷与翠叶仿佛披上一层金色的薄纱。实践队员们齐聚在田埂边合影留念,身影定格。他们身后,是荷浪翻滚、生机无限的振兴图景;他们面前,是充满希望、有待深耕的广袤田野。一天的行程虽短,但“婺水寻踪,知行润乡”的队员们用坚实的脚步丈量了荷田村的每一寸发展热土,用敏锐的心灵感悟了新时代乡村跳动的强劲脉搏。这段实践经历,已然在他们青春的履历中刻下深刻的印记。带着对乡村的深情、对振兴的思考、对责任的担当,这支充满活力的队伍正积蓄力量,准备以此次探索为起点,将青春的理想深深种在希望的田野上,用持续的行动和不懈的智慧,奋力续写助力农业强、农村美、农民富的壮丽青春篇章。(江西师范大学科学技术学院商学院“婺水寻踪 知行润乡”社会实践队张子迈供稿)