共飨红色文化盛宴!武宁县博物馆里的烽火岁月和精神传承

玻璃展柜里,一挺马克沁重机枪的复制品泛着冷光,枪管上的仿真弹链仿佛仍带着硝烟味。7月4日,江西职业技术大学“山河记忆 赤心逐梦”爱国主义教育实践团的队员们走进爱国主义教育示范基地——武宁县博物馆,讲解员的声音穿透时空:“1938年观凤山中日争夺战,就是这样的武器,挡住了日军的七次冲锋。”从观凤山的烽火到延安的精神之光,实践团队在这场跨越千里的红色对话中,触摸历史的温度,汲取奋进的力量。

烽火观凤山:一寸山河一寸血

“1938年,日军猛攻观凤山主峰,守军在这道山脊线与敌人拉锯七昼夜。”讲解员的话让团队成员们驻足沉思。“看这张作战地图,日军三次冲锋都被挡在观凤山北坡。”泛黄的军事作战地图上,代表日军进攻路线的红色箭头和中国军队防御阵地的蓝色标识相互交错,标注着1938年那场惨烈的中日争夺战。

团队成员将带来的3D打印观凤山模型与博物馆的沙盘进行对照,“日军占据主峰,我军在侧翼的竹林设伏——这里的坡度刚好适合隐蔽!”队员赵颗科用激光笔勾勒沙盘上的战斗路线,团队的目光紧紧追随着那道红色光束,从观凤山的珠峰一路延伸,光束扫过之处,沙盘上的小树模型影影绰绰,大家的视线不约而同地压低,仿佛正和我军一起潜伏。“以前在课本里读‘抗日战争’,总觉得遥远。”队员刘浩维感慨道,“今天站在曾浸染献血的土地上,才懂‘家国’二字的重量。”

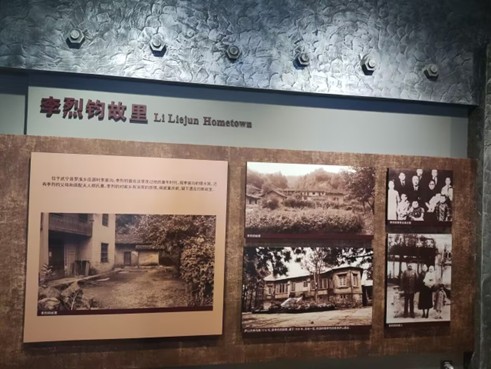

李烈钧展:革命者的家国担当

转过展廊,“李烈钧烈士事迹展”的序厅里,一尊戎装铜像目光如炬。“这位武宁籍将军,先后参加过辛亥革命、护国战争,一辈子都在为国家‘破局’。”玻璃展柜里,勋章、佩剑与泛黄的书信静静陈列,它们是李烈钧跌宕人生的无声见证者,承载着一位武宁籍爱国将领为民族独立和国家尊严奋斗的热血记忆。

其中,李烈钧讨袁檄文的手稿复制品墨迹遒劲,“苟利国家,生死以之”八个字力透纸背。实践团队成员们轻声诵读,“今袁贼背盟叛国,帝制自为,吾辈当以铁血卫共和——”当读到“武宁子弟,敢为先驱”,江西武宁籍的队员陈世楠突然提高了声调,尾音带着不易察觉的颤抖。诵读结束的瞬间,展厅里静得能听见呼吸声。队员们相视无言,却都从彼此眼中读到了一样的滚烫——那是手稿里奔涌的赤诚,穿过时光,重重撞在年轻的心上。

延安精神展:触摸实践的温度

在“延安精神永放光芒”主题展前,“自力更生、艰苦奋斗、实事求是、全心全意为人民服务”二十个金光大字,在实践团队眼中熠熠生辉。从仿制的延安窑洞到泛黄的《为人民服务》油印本,从抗大学员的补丁军装到南泥湾开垦的农具,这场以“奠基西北”“抗大精神”“延安整风精神”为脉络的参观,让团队成员在历史场景中读懂:延安精神从来不是陈列的标本,而是奔涌在时代血脉里的力量。“延安的窑洞虽小,却装着大天地。”在展区,实践队员占云航解释道,“这里的军民开荒种地、办学堂,靠的就是‘自己动手,丰衣足食’。”

这场在武宁县博物馆展开的红色教育,是一次兼具历史认知、精神传承与实践赋能的深度教育,既让武宁县的红色历史被看见、被理解、被传承,更让社会实践的青春力量成为连接历史与未来的红色纽带。