江西农业大学学子探访赣鄱非遗

近日,江西农业大学“红韵筑梦张公”社会实践队走进江西省南昌市进贤县张公镇、文港镇等地,深入探访国家级非遗毛笔制作技艺、省级非遗夏布技艺及市级非遗烙画,在亲手触摸与深度对话中,感受非遗技艺在当代的生命力。

文港毛笔:千年匠心书写“尖齐圆健”

为探寻一支御用笔背后的技艺密码,实践队队员在国家级非遗传承人朱细胜的带领下,深入揭开了文港毛笔的制作奥秘。一支好毛笔需集“尖、齐、圆、健”于一身:按下铺展成扁,提起聚成圆,收锋毫尖齐整,撒锋笔肚匀净。从毫料选择到笔头固定,文港毛笔坚持纯手工制作,其“披柱法做雏形、散卓法修成型”的核心工艺,为国内独有。队员们现场观摩主副毫混合配置、掂衬等工序,直观感受“千锤百炼出精品”的匠心——正是这份坚守,让文港毛笔的核心技艺从未断层,更让文港从家庭作坊发展为现代笔制造产业聚集地,成为名副其实的“华夏笔都”。

张公夏布:经纬之间织就三百年智慧

雪为纬,玉为经。一织三涤手,织成一片冰。在张公镇文化站站长李林华的指引下,实践队来到省级非遗夏布传承人王小青家中,探寻古人应对酷暑的智慧结晶。种麻、漂洗、出丝、卷纱、过筘、刷浆……在王小青的展示中,繁复精巧的工序一步步铺展开来。随着手脚的默契配合,经纬线交错编织,一匹匹夏布逐渐成型。王小青与队员们聊道,“这门手艺传到我已经是第五代了,哪怕现在机器织布又快又省力,我还是坚持手工织,因为老手艺的韧劲和透气感,机器替代不了。”作为家族式传承的技艺,张公夏布据王氏家谱记载,可追溯至清代雍正年间,近300年来从未中断。“粗麻丝织的布纹理粗犷,适合做蚊帐;细麻丝织的布细腻平整,更适配现代家居装饰。”她毫无保留地讲解着麻丝的门道,眼里满是对技艺的珍视。如今,传统夏布通过工艺创新,已延伸出多样工艺品,在现代生活中焕发新生。

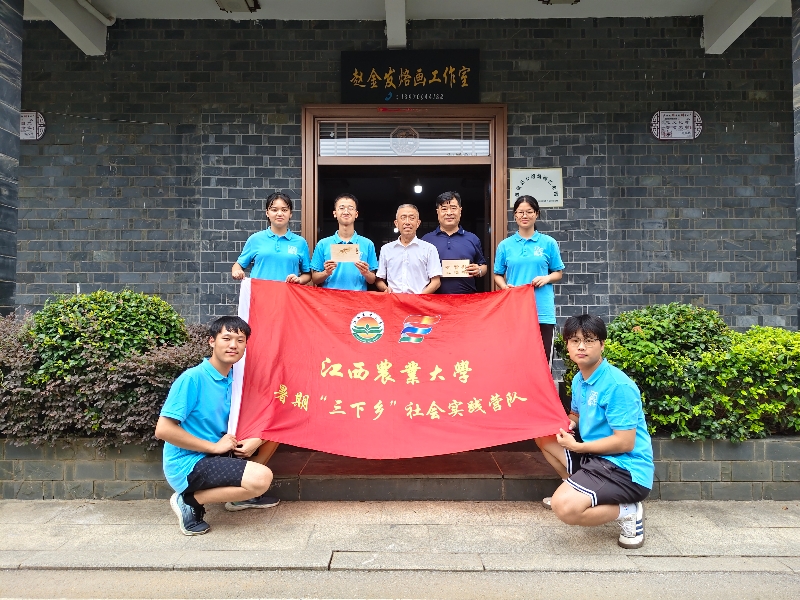

烙画艺术:铁笔生花烫出东方雅致

烙画其工真,笔墨映长空。在市级非遗烙画传承人赵金发的工作室,实践队员们被一幅幅烙画作品吸引。赵金发老师现场演示,寥寥数笔便让一只蝉在木板上栩栩如生。“烙画靠的是火候,更靠的是耐住性子”,赵金发老师和队员们分享道。

此次实践中,从“尖齐圆健”的毛笔到“经纬交织”的夏布,再到“铁笔生花”的烙画,实践队员们见证了赣鄱大地非遗技艺的独特魅力,体悟到支撑这些技艺穿越时光的工匠精神。队员们说:“非遗不是博物馆里的标本,而是活在当下的文化基因,而支撑这份基因延续的,正是匠人们坚守的初心与执着的匠心,这更需要我们用青春力量去守护、去传承。”

通过近距离接触和深入了解赣鄱非遗,学子们真切感受到了中华优秀传统文化的博大精深和独特魅力。他们认识到,非遗并非遥不可及的古董,而是活在当下的文化基因,是中华民族精神的重要载体。这种文化自信将激励他们在未来的学习和生活中,更加积极地传承和弘扬中华优秀传统文化,为社会主义文化强国建设贡献自己的力量。(应润欣 郭艺 邓雅雯)