各位朋友,大家好!欢迎您来到南昌版的“乔家大院”——汪山土库。

一听到“土库”这个名字,大家会不会觉得很奇特?这是江西话的一个特色,赣语地区把这种规模较大的青砖大瓦房叫做“土库”,再加上它座落于南昌新建大塘坪乡汪山冈上,故而得名“汪山土库”。历史上,这里是新建程氏家族的聚居地,所以大塘坪的老辈人都习惯将汪山土库叫做程家大屋。

它始建于清朝道光元年(1821年),由史称“一门三督抚”的湖广总督——程矞采、江苏巡抚——程焕采、安徽浙江巡抚——程楙采三兄弟筹资兴建,直到咸丰元年(1851年),汪山土库才建成主体,初具规模,花了30年的时间来建的房子,可想而知它的精美程度。而据资料介绍,到汪山土库整体完工,前后花了70多年。汪山土库规模浩大、气势宏伟,占地108亩,共有25栋抬粱穿斗式结构的青砖大瓦房组成,每栋四至七进,共有大小房间1443间,天井572个,而大家所熟知的乔家大院只有300多间房间,这在江南乃至全国都极为罕见,房间数量之多,让很多第一次参观的游客,一不小心就会迷路。

据传,汪山土库出自故宫设计师“样式雷”家族之手,“样式雷”家族是中国古代建筑业的标杆,更是中国建筑史上最富有神秘色彩的建筑家族,北京故宫、沈阳故宫、天坛、颐和园、承德避暑山庄,要不就是他们设计建造,要不就是他们参与修建。所以,汪山土库在他们的设计下,结构布局科学、精巧,明朗、大气,集皇家宫廷建筑、徽派建筑、苏州园林及赣派建筑之精粹,与鄱阳湖风雅恬静的田园风光和谐统一,形成了独具特色、自成一体的建筑风格。所以,许多来参观过的游客,又把它称之为“江南小朝廷”、“民间故宫”、“遗落在民间的紫禁城”。2004年9月中国文联、中国民协授予了汪山土库为“中国府第文化博物馆”;2006年汪山土库又被列为省级文物保护单位;2009年又获得了中国楹联学会授予的“中国楹联馆”称号。

这座大屋的程氏家族人才辈出,特别是在清朝,仅嘉庆五年到宣统二年的100多年间,培养出举人21名、进士7名,遍布清朝各部各省官员达100多名,受封为“总督”、“尚书”、“一品夫人”有十几位,有着“一门三督抚,五里六翰林”的美誉。到了近代,原国民党要员程天放、著名音乐教育家程楙筠和原安徽省机械工业厅厅长、芜湖市委副书记程介一等也都是从汪山土库程氏家族走出去的,造就了汪山土库的人文辉煌。

那么很多游客就会问了,这里为何能走出这么多人才?程氏家族能成就“一门三督抚”的佳话,靠的是家族世代对子女的严格教育。这个程氏家族原本和很多平头老百姓一样,只是一个普普通通的农耕家庭。据《南昌县志》记载,清朝乾隆年间,始迁汪山的程氏祖先程玉碌看中了汪山“山可樵,水可饵”,是一块风水宝地,便定居于此,靠种田养鸭为生,渐渐发家致富。程玉碌为人质朴、乐善好施。有一年,鄱阳湖发洪水,倒灌进了大塘,淹没了圩堤周边的农田。程玉碌看见附近一些村民整天未烧火做饭,便想这些人家可能已断了粮,便假装去这些人家里借柴火,然后在灶口偷偷放些粮食、鸭蛋,使他们渡过饥荒。而且在平日里,有逃荒讨饭或遇天灾人祸的,他都尽其所能施舍和救济,当地穷人便尊称他为“鸭太公”。

“鸭太公”十分重视子女教育,悉心培养后辈读书。而良好的家风是程氏家族长期兴盛的精神密码,程氏族人推崇程朱理学,不断强化礼教。程氏家族祖堂有四块二米见方的大匾额,分别写上朱熹手书拓本“忠、孝、廉、节”四个大字,在望庐楼的家塾墙壁上也有“礼、仪、廉、耻”四个大字。笏堂公程达先曾告诫族人“要吃亏、学吃亏、吃得亏、还不算吃亏”,并且教育子孙“惜福者添福,享福者减福”。程楙采从翰林院外调甘肃凉州任知府时,笏堂公程达先嘱咐儿子:“清、慎、勤三字为居官之要,然清而不刻,慎而能断,勤而有恒,方好受命。”光绪六年程楙采长子程鼎芬将家族长辈的家规家训辑录成《程氏三世言行录》,分修身、持家、处世、治学、理政五篇,把传统道德观念具体化、规则化、生活化,规范着程氏族人的言行举止。一代代程氏族人始终传承和践行着家规家训,他们教育子女对国家、对人民要忠,对长辈、父母要孝,当了官要清政廉洁,做普通人要有礼有节。家族长辈也对晚辈进行伦理道德、为人处世以及做学问方面的教育。

为激励后人,程氏子孙只要考取到功名都要在祖堂挂块匾,在门前旗杆场上树旗杆、立金鸡,寓意“金鸡报晓,功成名就”。这是对取得功名者的表彰,也对整个家族子孙更是一种激励。所以,大家可以看到土库门前有三排旗杆,旗杆底座上篆刻着考中科举者的名字、功名和时间,旗杆上都高高耸立着一对金鸡。旗杆的高度分别为8.8米、9.8米和10.8米。最低的代表举人,中间的表彰进士,最高的则是为程家所出的高品大员所立。这些大大小小的旗杆,就成为一个家族拥有功名、地位和权力的象征。至今,大塘及周边地区还流传着一首诗谣,“大户门前一对鸡,有翅无毛不能飞,高官不用千金买,三篇文章一首诗”。

往里走就是汪山土库的主体建筑了。大家现在所到的就是汪山土库的中轴建筑——祖堂。祖堂是程氏家族的活动中心,既是缅怀先人、教育族人、凝聚人心的地方,也是祭拜天地祖宗、办理婚丧喜事的地方。大家看,大门向内凹陷,形成“八”字门的形状,寓意“聚气纳财”。大门上方的遮雨篷在建筑学中叫“门斗”,实际作用就是方便给族人和访客门前稍停、避雨的地方。这里的建筑特色体现了徽派建筑中的“三雕”艺术。门头上方镶嵌了四块突出的石雕,民间俗称“来头”,也叫做“户对”。民间传说,旧时一般官员、商贾和殷实人家的宅院建筑都使用门当和户对作为装饰和身份的象征。户对与门楣垂直,位于门户之上,且取双数,有的两个一对,有的四个两对,所以叫“户对”。“户对”大小与官品大小成正比。据一些资料介绍,一到五品官员“户对”为六个,六到七品为四个,以下只能为两个,普通大户人家最多只能有两个。一般纯圆柱形为文官,六边形方柱为武官。家有喜庆时还可悬挂灯笼,上面大多刻有以瑞兽珍禽为主题的图案。典型的户对一般为短圆柱形,且又是双数,象征着古代人生殖崇拜中重视男性的观念,也有祈求家庭人气旺盛、香火永续的意思。

我们来看这四块突出的石雕,正面是四季花卉图案,下方图案为“八仙”道具,俗称“暗八仙”,体现了屋子的主人祈求众仙护门、避邪化煞,保佑家宅平安的美好愿望。

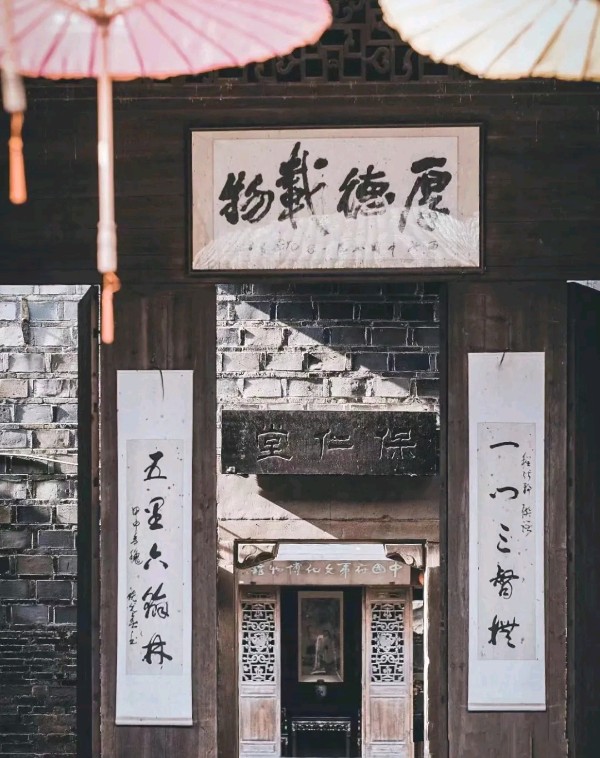

大门两边悬挂着“簪缨世胄、理学名家”的对联,大家都知道宋朝出了著名的理学大师朱熹,他的老师就是程颐,这幅对联道出了程氏家族的学问渊源和理想追求。一进门厅的正上方,是一块刻有“清峻堂”的堂匾,这是汪山程氏的第四代子孙程矞采、程焕采、程楙采为纪念曾祖父“清可公”和祖父“峻崖公”,从他们名字中各取一字作为祖堂的堂号。堂匾下面是一道“仪门”,仪门上部有一门罩,采用单面透雕手法雕刻了“岁寒三友”松、竹、梅的图案。仪门作为“礼仪之门”通常不打开,只有在家族举行重大庆典、祭祀仪式,或者有达官显贵光临的时候才会打开,平时家人都往两边侧门进出。

大厅和门厅的中间是一道由青砖、红石砌成的隔墙。大家看,门洞上方由两层青砖组成了一个“品”字型的出挑,第一层出挑分左右两段,下面各有两块精细的砖雕,左边两块分别雕有“葡萄”和“桂枝”,寓意多子且贵(桂)、子孙延绵;右边两块分别雕有“柳絮梅花”、“桐竹腊梅”,这是对子孙历尽寒窗之苦,能秋中举人、春中进士的殷切期盼。第二层出挑也装饰有三块砖雕,左边为“鱼戏莲花”,右边为“喜鹊登梅”,这个大伙猜出意思了吗?对,它寓意连年有余、喜事连连。但程氏家族雕刻莲花却不是那么简单,我们常说莲花出污泥而不染,这是希望家族的子孙在外为官者要清正廉洁。

中间的那一块砖雕图案是“宝鼎”和“花瓶”,花瓶有护佑平安之意。而“鼎”象征权力,这是希望家族里能出封疆大吏,您看,它就是“学而优则仕”的具体体现了。

大家看两边靠上的位置,还雕刻有两对鱼龙,龙头鱼身,鱼尾高高跃起,这在建筑上称为“鱼龙吻脊”,有祈祷风调雨顺之意,但放到这里,则更有期盼后世子孙“鲤鱼跳龙门”的含义。青砖的最顶端中间位置,雕刻了“顶珠”的图案,与两层出挑的青砖整体组合成了一顶清朝官帽图案,您看,这不就是告诉大伙这是官宦之家么。

一进大厅为家族的祭祀厅,上方中央供奉着汪山土库历代先人之神位。按程氏家族的规矩,逢年过节,祭祀祖先,给家族男丁上草谱,家族的婚礼及重大议事活动,都在祭祀厅举行。大家看,两侧墙壁上悬挂着“忠、孝、廉、节”四个大字,每个字都有2米见方,这是理学大师朱熹的手书拓本。自汪山土库开基以来,这四个字便一直挂在祖堂作为家训,教育着每一个子弟。大厅两侧上方和天井两侧的穿枋上,悬挂着不少“进士”、“翰林”等功名匾额,还有100余名大小官员及社会名流,这是程氏家族人文鼎盛的印证。

现在请大家跟随我到下一进参观。大家请看这副对联,上联为“湖山意气归词苑”,下联为“兄弟文章入选楼”,这幅对联的作者可了不起,他就是民族英雄林则徐。林则徐和程家颇有渊源,嘉庆十六年(1811年)辛未科会试,程矞采与林则徐为同榜进士,又与程楙采同在翰林院为官,后来又是程焕采乡试中举时的主考官,所以林则徐和程氏三兄弟有同学、同事、师生之谊。林则徐十分钦佩程氏兄弟的学识和文采,在嘉庆庚辰(1820)科考程焕采中进士,钦点为翰林院庶吉士后,便题写这幅对联赠给了程焕采。

大厅的正上方,供奉着光绪帝亲笔所书的“福”字大匾。据程氏家族的后人相传,这块匾额是程焕采之孙、员外郎程志和,在光绪甲午年(1900),参加慈禧太后六十大寿时由光绪帝钦赐,这是程氏家族所获得的最高殊荣。

大厅两边悬挂的都是汪山土库历代名人的个人简介。首先我们看到的是“一门三督抚”程氏三兄弟的介绍。老大程矞采一生为官,虽一波三折,但最终官至从一品的湖广总督;老二程焕采,官至正二品的江苏巡抚;老三程楙采,虽然年龄最小,但仕途升迁最快,可惜英年早逝55岁就病死了,官至正二品安徽巡抚。

程天放是程氏后代中最有才华的一位,他曾出任第一任驻德国全权大使,官至国民党宣传部部长,他的堂妹程翠英和堂侄女程琇号称“名门女双杰”,与程天放同时活跃于国民党高层,一个是“国大”代表,一个是“立法委员”;程氏后代中既有国民党的政府官员、军队将领,更是涌现出一批革命志士,比如程时轩、程晓侯、程时辐。还有不少在文学、历史、音乐等众多领域成为杰出人才,像著名的历史学家程应镠,他是程氏家族中第一位历史学家,也是我国宋史和南北朝史的著名权威专家;程应铨,程氏家族中第一位教授,曾执教于清华大学;这里还有程氏家族中第一位音乐家,也是我国现代著名的音乐教育家、指挥家和歌唱家——程楙筠,中华民国国歌《三民主义》就是他谱的曲。

接下来我们去参观保仁堂,看看他们住的地方。紧靠祖堂东边第一幢是老大——湖广总督程矞采的住所,总共有4进,依次堂号为诵芬堂、光裕堂、谷饴堂、保仁堂。其中保仁堂最为大气、豪华,它是仿照北京故宫养心殿和南京书院的样式修建,为五开间平面布局。天井宽大,两侧厢房和正房都有檐廊,与天井四周檐廊相贯通,既起到了采光和通风防潮的效果,又能使主人在厅堂会客的时候,佣人可以回避。保仁堂最早是老大程矞采建来给自己的养心居所,但他在这里生活的时间并不算多,倒是他的曾孙程天放在这里生活的最久,成了保仁堂真正的主人。现在保仁堂里展示了一些程天放的资料、照片、手稿,还有程天放从德国带回来的钢床。

接下来我们去参观望庐楼,相传在睛好日子,站在望庐楼的楼上可以看见庐山,因此得名“望庐楼”。这里曾是程矞采的书房,也是家族中包括周边学子以及在外求学为官者的集会之所。当年这里可谓是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,是鄱阳湖滨湖地区层次很高的“文学沙龙”。

这里是退思堂,位于望庐楼与稻花香馆之间,是程矞采的父亲模山公程楷的养老居所,厅堂的中央有道光皇帝颁发给程楷的“诰命书”,表彰他教子有方。

大家往这边请,这就是稻花香馆。它是程氏家族的家塾,教孩子读书识字的地方,也是家族对子孙们寄予期望的地方。稻花香馆这个名字既是程氏祖先对耕读文化的理解,也是对子孙们学业有成的自信,你看,稻花香了,离收获还会远吗?

教育,是汪山土库程氏家族从平民底层走向辉煌的根源。除了学校教育,更有家训家规,严格规范子弟的行为举止。程氏家族发达后,更加注重对本家族及地方教育的扶持。为维护家族兴旺,他们开设了义田、义仓、义学,这些举措既维护了程氏家族的兴旺发达、长盛不衰,也为地方人文鼎盛起到了很大的推动作用。程氏家族的家风传承值得我们去学习,所以我们把原本是学生吃住的场所,辟为了新建区纪委家风教育基地。

好了,今天的参观就到此结束了,感谢大家的聆听。