八大山人怎么把树画成了人?

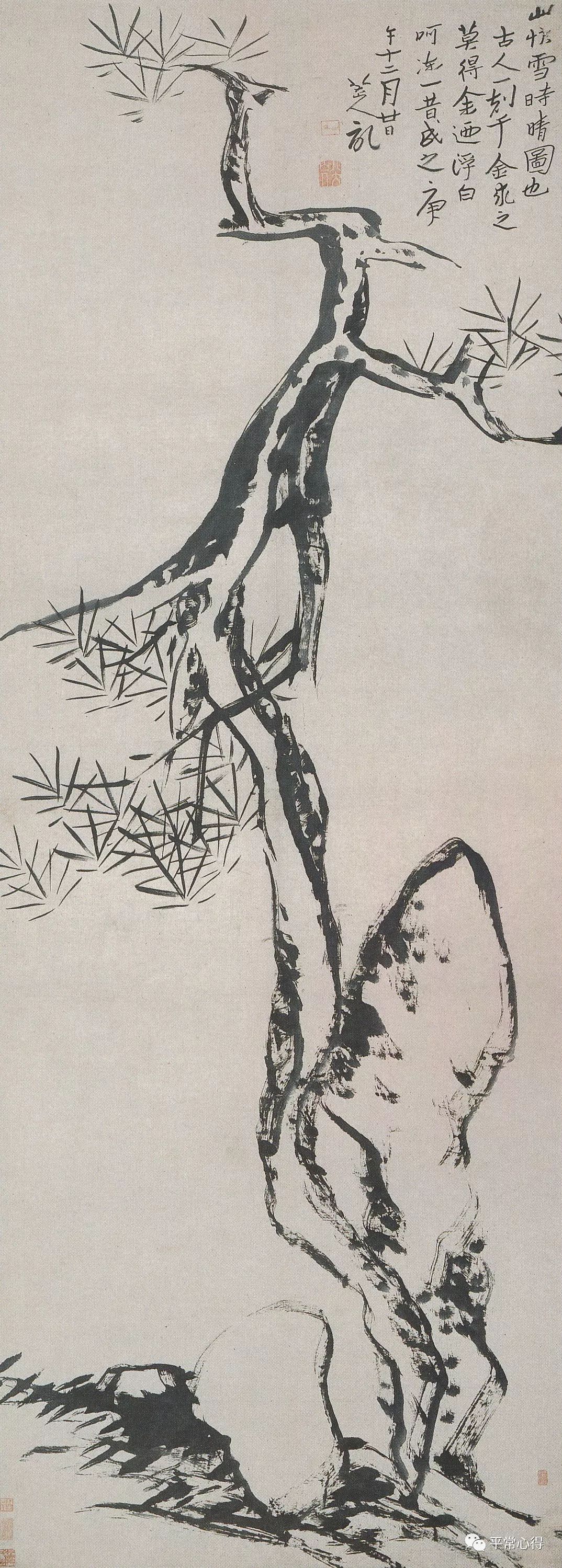

1690年(康熙二十九年庚午),八大山人在65岁时创作了一幅《快雪时晴图轴》:

《快雪时晴图轴》,《八大山人全集》第1册第208页。

画面上画了一堆怪模怪样的石头,怪石之中,画了一棵同样不甚美观却十分虬劲的松树。此画可从三个方面去欣赏:

一是环境。此画似乎没有直接描绘环境,但正像单国强先生所说,枯笔干皴的画法使物象显得干枯萧索,而那石头虽然怪,却是千年顽石,那松树虽然丑,瘦小得像一根藤,却老干虬枝,劲道十足,视觉上虽然给人以反常之感,却真切地传递出天老地荒,萧索冷漠的感觉。

二是松石。这堆石头是上大下小、奇形怪状,而松树是上粗下细、屈曲盘旋,对松树来讲,土壤贫瘠,根基不牢;对怪石来讲,立足不稳,摇摇欲坠,岌岌可危。但是松树和怪石相互支撑,相互依傍,而且石头的配置、松树的开支也讲究了一种平衡,这样,不仅画面的构图给人以稳定感,松和石的意象也给人一种千年不倒松、万年不烂石,有一种向下扎根、向上伸展的精神力量。

三、情绪。此画画的是天寒地冻、天老地荒中的孤松危石,给人传递的却是一种坚定愉快的心情。这松树的形象,很像人的姿态,不仅仅是坚定坚强,还很愉快,很快活,正像王朝闻先生所说,这幅《快雪时晴图轴》正是用简练的笔墨来描画松树的特殊姿态,使人联想到人的舞蹈姿态(转引自周时奋:《八大山人画传》,山东画报出版社2003年版)。确实如此,八大山人笔下的孤松正像一个生命的舞者,她立定在那里,迎风起舞,她的身肢前后舒展,曼妙无比,她的手臂上下飞扬,婀娜多姿,那松树的松针松叶就像舞者的手指在人们的眼前金光闪闪,变幻莫测。

为什么八大山人把树画得像个人呢?而且,这个“人”是那样的外有苍老感,内有精气神,从上到下很快活呢?

八大山人在画面的右上方写下一段题识:

“此《快雪时晴图》也。古人一刻千金,求之莫得,余乃浮白呵冻,一昔成之。庚午十二月廿日 八大山人记”

“浮白”:汉刘向《说苑·善说》:“魏文侯与大夫饮酒,使公乘不仁觴政曰:“饮不为釂者以大白”。原意是罚一满杯酒,后来也指满饮一或畅饮”。

“呵冻”,以口气嘘手取暖。

八大山人说:这是《快雪时晴图》呀。古人说一刻千金,浪费不得。我是一面大口大口地喝着酒,一面呵着口气取暖,突击了整整一个晚上才把它画完。

从八大山人“浮白呵冻,一昔成之”,我们可以看出八大山人那种饮酒、呵手、挥毫、作画的兴奋、得意和满意的样子。

但是,我们要问:这个兴奋、得意和满意,和快雪时晴有什么关系呀?整个画面没有一片雪花呀。

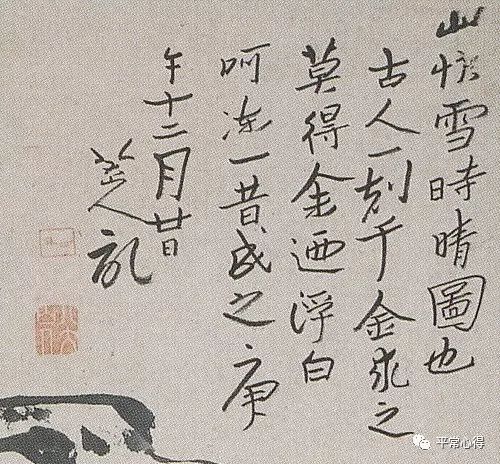

《快雪时睛帖》是晋朝书法家王羲之的书法作品,以行书写成,是一封书札,其内容是王羲之写他在大雪初晴时的愉快心情及对亲朋的问候。其中或行或楷,富有独特的节奏韵律,其笔法圆劲古雅,起笔与收笔、钩挑波撇都不露锋芒,结体匀整安稳,字时行间表现出气定神闲,不疾不徐的悠闲情致。

王羲之《快雪时睛帖》。(此图取自网络)

《快雪时睛帖》,纸本墨笔,纵23厘米,横14.8厘米,全文共4行,28字,被誉为“二十八骊珠”。

到了清代,乾隆皇帝认为王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》是稀世珍宝,就把王羲之和他的两个子侄的这三幅字帖珍藏着在北京紫禁城的养心殿的西暖阁,并把存放这三幅字帖的地方取名为“三希堂”,还亲笔题写了一个“三希堂”的匾额就高挂在门楣上。

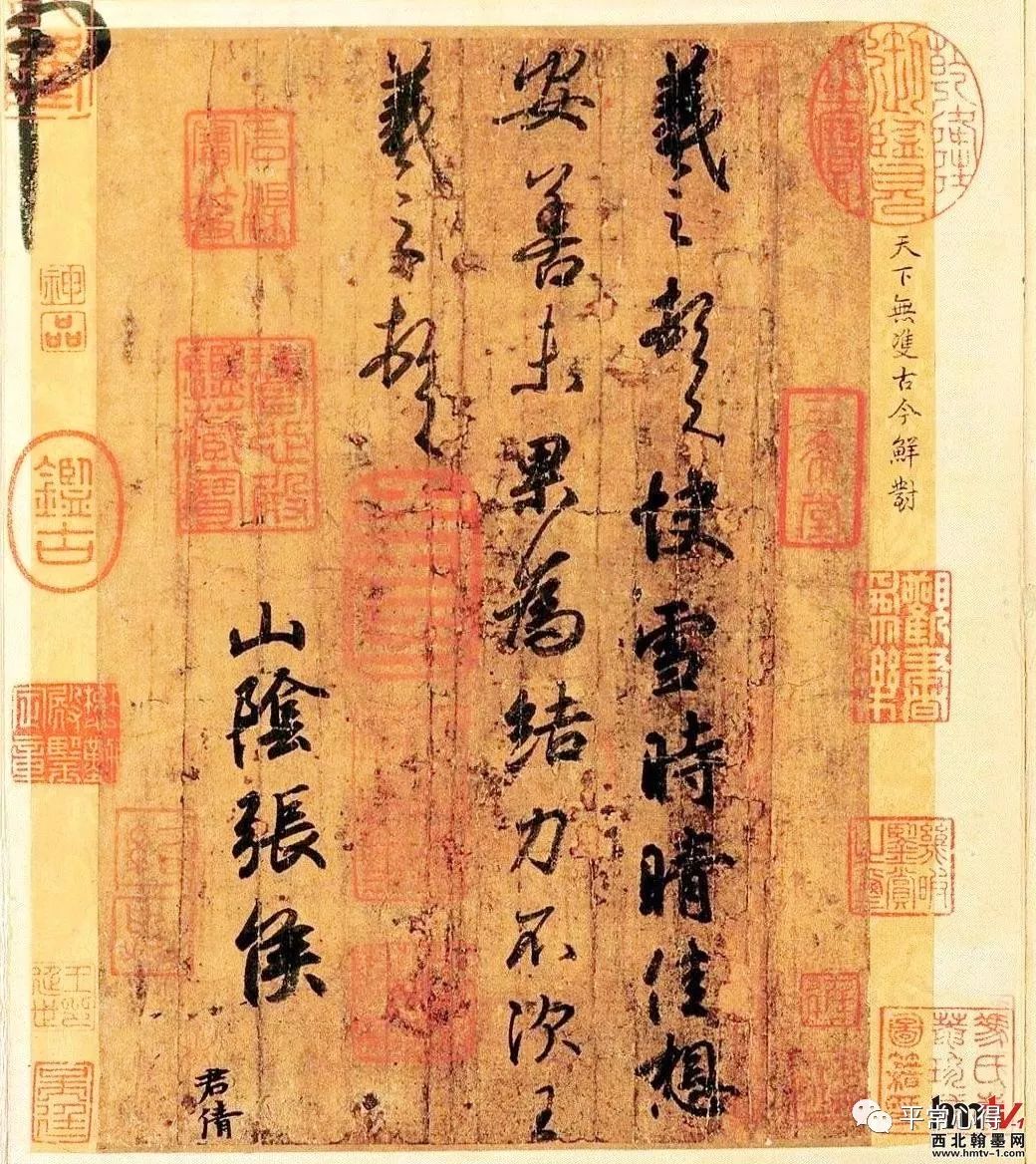

其实,很早以前,元代的黄公望画过《快雪时晴图》。

黄公望《快雪时晴图卷》纸本设色,29.7×280厘米,北京故宫博物院藏。(此图取自网络)

黄公望画水墨雪景山水,层岩叠岭,奇峰寒林,白雪皑皑,寒气袭人。山下房舍数间,山间升起一轮红日。天空用淡墨渲染,以烘托雪的洁白,山石用干笔皴擦,枯树用浓墨意笔写之。《快雪时晴图》画面除一轮寒冬红日外,该画全以墨色画成,描绘雪霁后的山中之景。通幅用笔柔润如羽,令人称奇的是黄公望竟能运用这种极其柔润的线条建构如此宏大的山石结构,并且使之稳固清晰。笔法苍劲雄奇,线条简练娴熟。其中黄公望跋曰:“文梅公大书右军帖字,余以遗景行,当与真迹并行也。黄公望敬题。”

此时,我们能理解和回答了:八大山人的画的虽然只是画了一棵松树和一堆怪石,根本不见雪,如何叫快雪时晴呢?因为,王羲之的这封信札的内容说的是他在大雪初晴时的愉快心情,其书法也表现了这种心情,而黄若望的画也是描绘了大雪初晴后的壮观景色以及自己的愉快心情,故而“快雪时晴”,在中国文化里已经成为一种固定表达:严寒环境中精神却依然高昂、心情却依然愉快。八大山人画的虽然是松树,却也是快雪时晴时的愉快得意、神采飞扬的心情。

我们可以联想开去,这不是一棵树的枝叶形态,而是一个人的精神状态,气候天寒地冻,冷气肃杀,八大山人却坦然自若,精神焕发,心灵之花依然绽放,生命之舞楚楚动人。有部电影说中国历史上,一个部族面对国外强敌入侵,虽然做好了充分准备,但明日的战斗很可能是寡不敌众。头天晚上,部族首领的儿子问:“父亲,明日的战斗,我们打不赢的话,怎么办?”父亲沉吟了一会儿,坚定地说道:“儿子,让我们唱歌吧。”

八大山人画这棵松树,反映的是在严酷的环境下,人应该保持的精神状态。人,可以失败,但永不消沉。可以被跌入底层,精神却不能沉沦。你看这幅画上,八大山人钤有“八大山人(朱文有框屐形印)”、“八大山人(白文方形印)”:

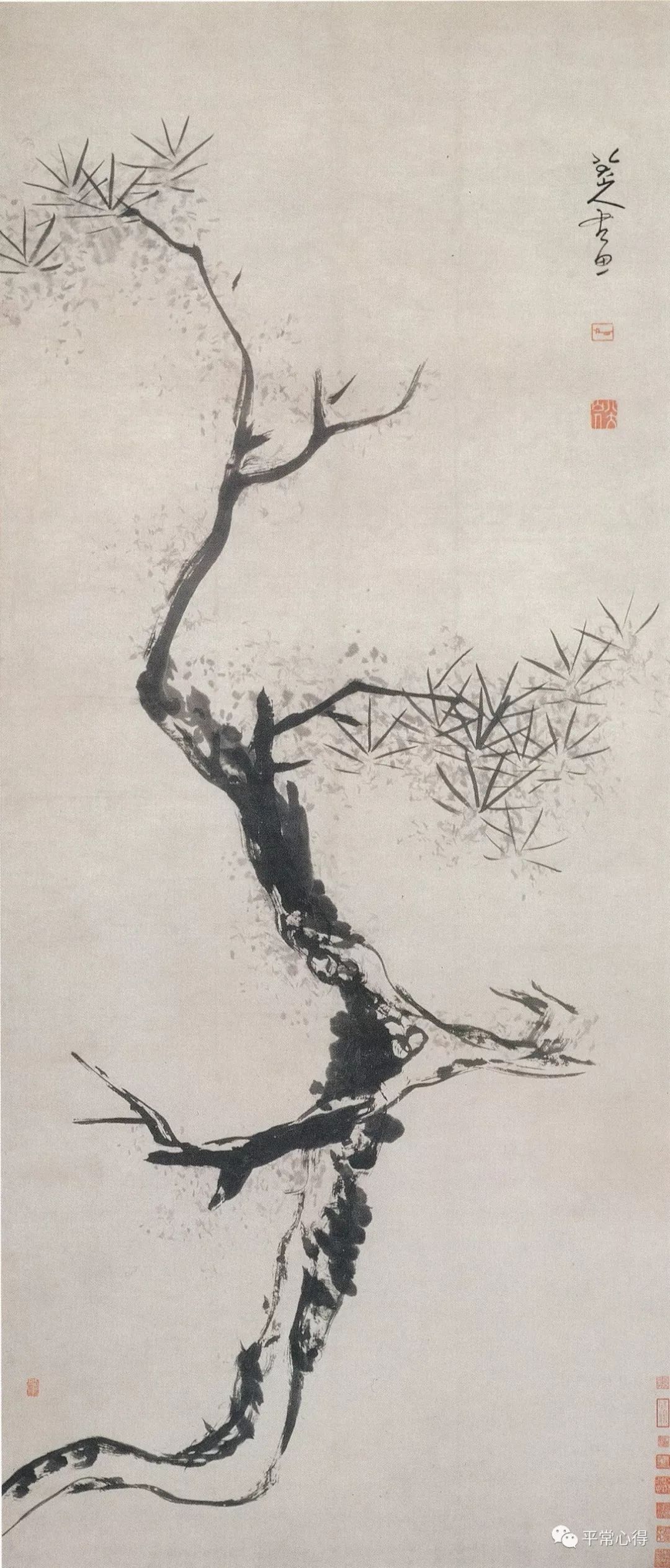

说到这里,还可看八大山人另一幅作品《榆树图轴》,也是纸本墨笔,纵179.6厘米,横77厘米,现藏于北京故宫博物院。

《松树图轴》《八大山人全集》第1册第209页。

同样画的是一棵松树,八大山人同样把它画得像一个人,不但画出人的形态,更画出了人的状态、人的神态,我们看到了一个生命的舞者在迎风起舞,衣袂飞扬,一个不屈的灵魂在尽情欢呼,纵声歌唱。

《快雪时晴图轴》和《松树图轴》在画面的右上方都钤有“八大山人”的朱文有框屐形印和“八大山人”的白文方形印各一枚:

而且,在画面的下方也都钤有一枚白文长方形印——“涉事”:

特别值得一说的是,“涉事”是八大的一个十分重要的概念,分析见本书第四篇第16《莲房小鸟图轴》:机心与天心。正是在这幅《快雪时晴图轴》上,八大山人第一次钤上这枚“涉事”,此印一直使用到1694年,69岁。

本文是拙著《不语禅——八大山人的艺术和他的时代》(江西美术出版社2020年版)第三篇第14节。

作者:姚亚平

编辑:陈婷 审核:李薇