中华战舞!火出圈的英歌舞是怎么来的?

今年春节,潮汕地区的英歌舞又双叒叕火了,不光是国内,就连大洋彼岸的英国伦敦都开始上演起了孔武有力的中国战舞,身穿劲装的人们在英国百年地标——伯灵顿拱廊为外国友人们献上来自东方的新年祝福。

广东选派英歌队出国交流演出,与世界人民一起恭贺新春佳节,共享节日美好。来源/人民网

普宁市富美村英歌表演者向来访的泰国英歌表演者传授技艺。来源/《人民日报海外版 》(2023年12月15日第 06 版)

英歌丰富的历史底蕴

傩戏。来源/纪录片《地理·中国》截图

在祭坛前举行傩仪。来源/纪录片《地理·中国》截图

傩戏。来源/纪录片《地理·中国》截图

傩戏。来源/纪录片《中国缘》截图

傩戏妆容。来源/央视纪录片《下一站出口》截图

就此而言,英歌的精神核心是来自傩的,劳动人民通过表演傩戏来驱邪祈福,祈愿乡里人健康安乐,来年丰收富足。从最初的头蒙熊皮,扮有四目的方相氏,到现在身穿劲装,手持英歌锤的梁山好汉,这种朴素的祝愿始终传承着。数千年以来,历史沉沉浮浮,夕阳几度变换,但是观看表演的人们脸上的笑容和心中美好的愿望却始终未变。

英歌与秧歌有关系吗?

在表演形式上,英歌舞还吸收了传统秧歌的要素。

在英歌的来源说法上,一直有人认为英歌也来自秧歌,证据就是过去一些地方文献和当地口语。据清顺治潮州知府吴颖所撰写的《潮州风俗考》中记载:

“农者春时数十辈插秧田中,命一人挝鼓,每鼓一巡群歌竞作,连日不绝,名曰‘秧歌’。”

秧歌的“秧”在潮州的读音与“英”字颇相近,由于在民间辗转流传,久而久之,“秧歌”就有可能被传播为“英歌”。

既然英歌与秧歌有关,那秧歌又源自何处呢?秧歌起源主要有两种说法,一说是来自插秧时的农业动作,此说适合于南方。而在北方秧歌准确的名字应该是阳歌,因为在民间信仰当中,人们认为人间为阳,地府为阴;神为阳,鬼为阴,娱鬼和赞颂地府的歌叫作阴歌,祭神与娱人的歌叫作阳歌。

哈尔滨依兰秧歌。来源/人民网

总之,秧歌是一种在农闲和新年灶火时期演出的民间歌舞,其主要特点是重舞不重唱,动作幅度大并且粗犷,注重表现民众内心情感和当地文化。其主要发展演变为山东、河北、东北与陕北四大秧歌流派。

与秧歌有联系的英歌舞虽然活跃于今天广东沿海地区,但并不妨碍它在传播的过程中吸收了山东大鼓秧歌和陕西柳林秧歌当中的一些元素。在舞蹈阵势的表现形式及其舞蹈表演上,英歌舞就和前两者有颇多相似之处,比如他们都有手持鼓槌的角色;动作的基本逻辑也都遵循着“扭”的动态,扭时以腰为轴,从腰部启动,将整个人身体的曲线美在动作中展现出来;动作讲究对称等等。

此外,在河北的鹿泉,山西的祁县,无棣的沿海一带等地都有着所谓武秧歌的流传。这些秧歌戏和英歌一样,都是将武打套路融入秧歌之中,表演者们手持棒槌、大刀等,一边舞蹈一边表演武术把式。其中和英歌最为相似的还要属无棣沿海一带和黄河三角洲附近的武秧歌。当地武秧歌表演场面,被附会为是当年梁山好汉三打祝家庄或攻打大名府去营救卢俊义时的战争缩影。民众为纪念当时的胜利,每逢传统节日,都要扮演梁山好汉中的各种角色,按照排兵布阵的阵法,以扭秧歌的形式进行表演,经过数代人的沿袭,便演变成现在的"武秧歌"。

虽然在形制上,武秧歌和英歌舞有所差距,然而,从内容上来看,当地的武秧歌和英歌舞犹如同一颗种子孕育出的不同果实,它们都是秧歌类地方戏剧汲取了明清时期广为流行的水浒戏的养分后形成的。那为什么这些戏剧会选择水浒中的角色作为扮演对象呢?道理其实也很简单。首先,作为市民文化中英雄好汉的重要代表之一,水浒传在民间的影响力是巨大的,在明清,人们对水浒传的改编不包括戏剧的话也足足有成千上百种,大量的人虽然没有受到过正统教育,却从小受到戏剧,评书的影响,在他们的认知里,水浒好汉就类同于今天的郭靖张无忌,大家一说都耳熟能详。其次从英歌舞的角度来说,水浒中的角色和傩中的方相一样具备着凶神的神格特点,方相能够驱鬼,作为天上凶星下凡的水浒好汉自然也能够驱鬼。

在秧歌和傩文化的种子基础上,英歌舞的形成还得到了当地尚武民风的哺育。就舞蹈形式来看,南方舞蹈一般给人的印象是跳舞时动作柔和,舞步轻盈,与北方舞蹈突出力量感的风格截然不同。但潮汕英歌舞却与其他南方舞蹈不同,让人既看到了北方舞蹈背后的力量,也不失南拳套路中的英姿。

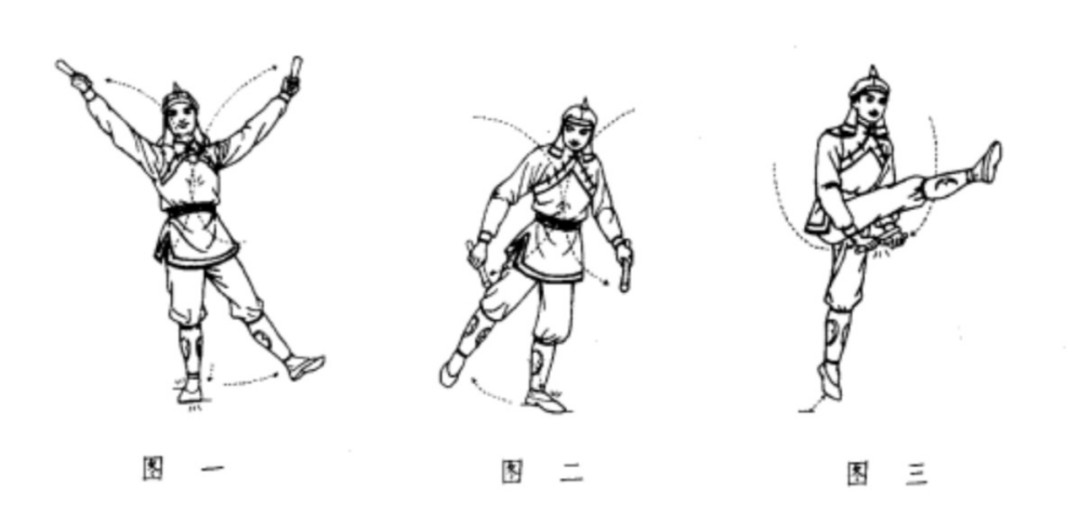

英歌舞动作。来源/《中国民族民间舞蹈集成》福建卷,中国民族民间舞蹈集成编辑部编,1996年

英歌表演者的动作如同争食猛虎,潇洒、豪迈、大线条、大动作……这样的艺术特色离不开当地复杂的社会环境。潮汕地区的居民由于古代自然环境相对恶劣和战乱频发,不得不长期依靠宗族力量来抱团自卫,这也造就了当地崇武的风俗。仅在清朝三百多年历史中,潮州府一地就出了两位武状元、三名武进士和十六名武举人。直到20世纪90年代,当地依然有不少人请武术私家教练上门教习武术。如此尚武的地方风气,自然会影响到节日仪式。如英歌舞中暗藏了不少武术套路、阵型、强身健体的锻炼方法,在表演的后棚甚至还有专门的武术表演,包括不限于空手单打、双打、混合打等。

在这些文化因素的浇灌下,英歌舞顺利地成长为了在当地最为流行的庆祝舞蹈。对于潮汕人来说,英歌舞在承担着傩祭驱鬼驱邪的功能的同时,也寄予着当地人对于春节等重大节日的美好回忆。在古代,地理位置较差的闽南文化地区,人们较为看重乡亲之间的抱团自卫,作为一个重要的文化符号,英歌一方面起着团结乡里的重要作用,一方面也能够让当地乡亲们锻炼身体,学习武术。这也是为什么英歌能够在当地流行这么长时间的重要原因。

传统英歌舞如何在当代焕发生机?

每一种民俗的发展总是依托着相应的社会环境,就像是鱼离不开水一样,鲜活的民俗也一定是离不开具体的生活场景。英歌舞诞生于农业社会祖先祈求吉祥平安的朴素愿望中,承担着过去民间驱邪祈福,练武强身等精神和现实需要,为当时的人们所看重喜爱。但是在全球化的今天,仅仅依托过去的文化场景,无疑是会被信息时代的人们所遗忘的。而英歌舞则与时俱进,吸收了能支持他继续发展的新文化要素,并且立足于信息化的网络时代找到了自己应该寄托的崭新生活场景。

过去的英歌舞只扎根于潮汕当地,但是随着时代发展,中国的国际实力不断增强,伴随着越来越多的经济交流和移民输出,我们的传统文化也不断地向外走出去,英歌舞搭上了这时代列车,成为了新时代中国文化交流的名片之一。在海外,英歌舞一方面起到了团结当地潮汕文化移民的作用,另一方面也向外国人展示了中国文化的魅力。无论语言,文化还是别的什么符号,人们之间总可能会存在误解,但是对于美的本质追求却是在全人类中共通的,又有谁能拒绝具备着如此阳刚之美的英歌舞呢?

此外,不同于过去只有男子能够参加英歌舞表演,从1952年创立西门女子英歌队起,女性也开始登上了英歌舞表演的舞台。她们在男子英歌的一些基本步伐和动作的基础上,发展出了诸如双凤贺春等崭新的英歌套路,其扮演角色主要为花木兰和穆桂英。选择这两位大神,除了因为她们在中国戏剧当中拥有的不可或缺的影响力因素以外,也是因为其贴合英歌整体尚武的精神面貌,同时可以表现女子英歌巾帼不让须眉的决心。

英歌舞的基本动作是舞棒,双脚成骑马蹲裆步,提腿向横跃动,双手随锣鼓节奏上下左右对击木棒,头和身体随之自然晃动,配合锣鼓点和吆喝,边走边舞,表演气势豪壮。来源/人民网

除了拓宽性别之外,在受众的年龄上英歌舞也和过去不同。如今作为传统文化重要组成部分的英歌舞不仅拥有大批“中老年粉丝”,许多90后和00后的新生代也乐在其中,并传承了这种地方文化,如最近在抖音等短视频平台大放异彩的英歌舞团队,便大多由十八岁上下的青年人组成,其中甚至不乏“艺高人胆大”的初中生。

通过学习英歌舞的表演技巧,青年一代不但增进了对传统文化的理解,培养了热爱之情,也达到了锻炼身体的目的。

诞生于古老历史的英歌舞,在经历了几百年风霜之后,不断地更新自我,也必将像是其他许多类似的中国民俗一样,大踏步地走向未来。

编辑:李孟玲 审核:温小强

参考文献: