新能源汽车电池“退役潮”来临,我们做好准备了吗?

一块电池,在为一辆新能源汽车兢兢业业地“服务”了8年后迎来“退休”,但它的主人却在此时犯了难:想要回收回本,正规企业开出的价格太低,几乎等于卖废品。

此时,路边小作坊朝车主抛来橄榄枝:高价回收动力电池。

小作坊,不该是电池的归宿

为什么正规企业挣不到钱?

疫情期间,锂矿价格暴涨了500-600%,镍铬等贵金属价格也一路水涨船高,大批非正规企业和小作坊入局捞金,牟取暴利。

这边黑作坊赚得盆满钵满,另一边,白名单里的正规企业却是另一番景象。

“正规企业的回收成本要比小作坊高得多。”张翔表示,“正规企业的电池回收业务大都是依附于别的业务来做,就是因为仅凭电池回收盈利比较难,很难支撑整个企业的运作发展。”

随着国内锂矿开采规模扩张,全球锂矿价格回落,收益下降覆盖了全行业,对于小作坊而言,及时撤场止损相对容易,但对于正规且长期从事回收的企业而言,无疑是雪上加霜。

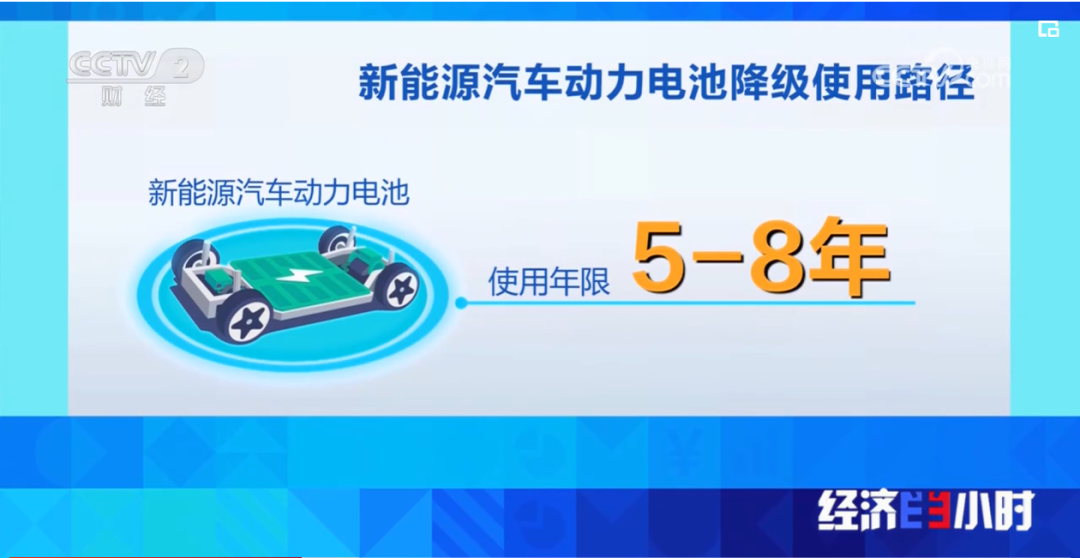

从行业的整体角度看,尽管这些年电池回收行业历经了锂矿价格的大起大落,但仍然属于新兴的行业——2012年,新能源汽车进入私家车市场,至今也不过10余年,动力电池的使用周期一般是5-8年,电池回收的高峰期近两年才到来。

一个仍在摸索的新兴行业,需要来自各方的支持。

动力电池回收行业内,正规企业利润微薄,盈利困难,因此,再和环保和处置不达标的非正规作坊们相比较,底气显然不足。

正规渠道,怎样做起来?

正规企业、正规渠道,对于动力电池回收而言,重要性不言而喻。

“正规企业在工序、处理上的完备性与安全性在一定程度上可以说是‘可控’的,是可以通过正规途径进行规范、管理和监督的。”胡庆培说。

4月8日,国家发展改革委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知,提出一系列针对新能源领域的政策支持项目,其中包括新能源汽车动力电池拆解、回收。

2023年底,工信部发布了《新能源汽车动力电池综合利用管理办法(征求意见稿)》。记者观察到,这份文件里,其实藏着未来动力电池回收困境的“解困钥匙”。

这份文件对新能源汽车动力电池回收的“一生”都进行了全方位的规范:从研发设计起,电池就会被赋予“身份证号”,“一生”都有迹可循;装机阶段记录电池的详细信息;销售阶段,要尽到提醒用车人电池回收的义务,告知回收处理的要求和程序……

尽管这份文件仍处在征求意见阶段,但其实已经吹响了整顿和规范动力电池回收行业的号角。

“对动力电池在全生命周期内开展精细化溯源管理,从生产、使用、回收利用到最终报废等做到全程可追溯、可辨识身份。在此基础上,利用大数据开展回收渠道控制,再利用途径优化等措施。”胡庆培说。

张翔认为,“在下好动力电池回收的‘功夫’同时,也要把这些非正规回收渠道用行政手段关掉。它们的存在,对‘正规军’而言是损害和威胁。”

“75%和25%的数字对比告诉我们,最关键的环节就是电池回收渠道需要规范化管理,降低甚至消除非正规渠道的动力电池回收。”胡庆培表示。

今年,工信部发布通知,暂停受理新能源汽车动力电池综合利用企业的申报规范条件。这一举措,旨在提高白名单企业资质的含金量,并警示回收产业不要盲目投建。

编辑:黄文静 审核:温小强