钱学森回国之路有多难?一份保释档案披露其中艰辛

1991年10月,国务院、中央军委授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号,迄今为止,钱学森是这一荣誉唯一的获得者。

一份保释档案

见证了他艰难的回国路

为登上科学的高峰,钱学森在美国潜心苦学,分别获得麻省理工学院航空工程硕士学位以及加州理工学院航空工程与数学博士学位,卓越的学术表现让他有机会从事前沿的火箭科研工作。

回归故土、报效祖国始终是他最大的心愿。1950年的一天,钱学森将自己的行李打包准备海运回国,可他的八大包行李却被美国海关查扣。美国方面怀疑这些行李中有涉密文件,并以此为由逮捕了钱学森。

这是后来钱学森被保释时的一份档案,上面记载着保释金为1.5万美元。可是,被保释后,钱学森被美国当局24小时严密监视,还被吊销了从事机密研究工作的安全许可证。面对百般阻挠,钱学森最终是如何回到祖国的?

面对薄弱的科研基础

他却说了这样一番话

按照周恩来总理的要求,1956年2月17日,钱学森写了《建立我国国防航空工业意见书》。党中央和毛泽东主席作出发展导弹的战略决策,并建立了专门的导弹研究机构——国防部第五研究院,钱学森被任命为第一任院长。在东北工业基地考察时,钱学森对陈赓大将说道:“外国人能搞的,难道中国人不能搞?中国人比他们矮一截?”

可当时,新中国的工业基础薄弱,科研人才稀缺,研制导弹既无经验可循,也没有切实可行的研制方案。举步维艰,左右为难,钱学森到底该如何突破?

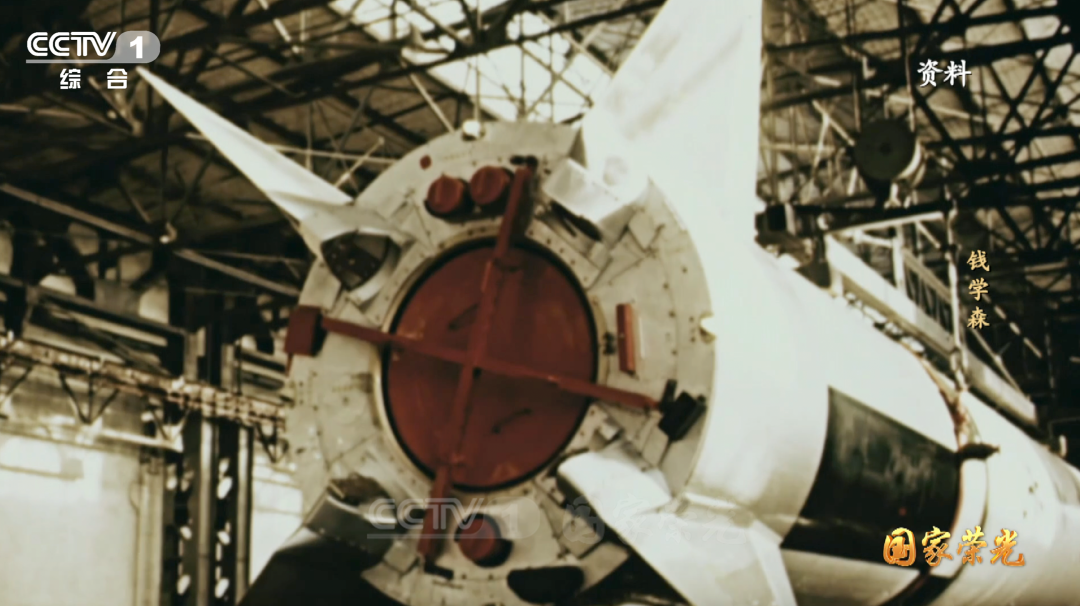

在苏联专家的援助下,我国正式开始研制导弹,可就在中国第一枚仿制导弹即将完成的关键时刻,苏联撤走了所有专家,让导弹研制工作陷入了停滞。作为航天五院的第一任院长,钱学森如何带领研发团队建立自力更生的信心?他如何和大家一起并肩作战突破难关?

“东风二号”发射失败

他如何带领团队走出困境

1960年11月5日,我国制造的第一枚地对地导弹——“东风一号”成功发射,在飞行了7分37秒后,准确命中550公里409米的目标。“东风一号”的成功让大家充满了信心和求战欲望,他们要在“东风一号”的基础上,搞出属于中国自己的“争气弹”。

可让大家没有想到的是,“东风二号”导弹发射失败。作为项目的技术负责人,钱学森更要承受各种批评和指责。此时的他,如何带领大家重拾信心,让研制工作重新走上正轨?为了对导弹进行全面改进,他又突破了哪些科学难题?

演播室环节,我们邀请到上海交通大学钱学森图书馆征集保管部的张现民部长和中国人民解放军军事科学院的时文生研究员,他们结合钱学森回国的船票以及钱学森立志研究火箭的文章,讲述了钱学森突破重重阻碍、勇攀科学高峰的故事。

编辑:李孟玲 审核:温小强