送别!黄老走了,生前珍贵画面公开

2025年2月6日

黄旭华同志因病医治无效

在湖北武汉逝世

享年99岁

隐“功”埋名三十载

终生报国不言悔

在黄旭华的一生中

中华民族从危亡边缘

走向了站起来到强起来的道路

今天

共同追忆黄旭华

弃医从船,救国立誓

1926年

黄旭华出生在

广东汕尾一个乡医之家

耳濡目染

他有了悬壶济世的理想

上小学时

正值抗战时期

家乡饱受日本飞机的轰炸

海边少年就此立下报国之愿

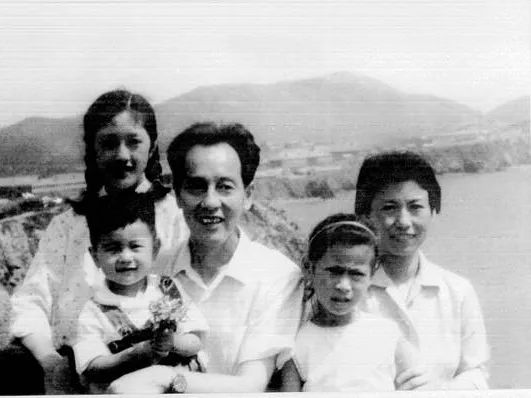

年轻时的黄旭华。

“想轰炸就轰炸

因为我们国家太弱了!

我要学航空、学造船

我要科学救国!”

在流亡桂林中学时

他取“旭日荣华”中的二字

黄绍强改名“黄旭华”

高中毕业后

黄旭华同时收到

航空系和造船系录取通知

在海边长大的黄旭华选择了造船

年轻时的黄旭华。

1949年春

在上海交通大学造船系

船舶设计专业读书的黄旭华

入党申请被批准

成为中共预备党员

“我还记得当初入党时的誓言

只要党和祖国需要

我可以一次流光自己的血

也可以让血一滴一滴地流淌”

这是黄旭华经常说的一句话

隐姓埋名,为国铸剑

20世纪50年代后期

中央决定组织力量

自主研制核潜艇

黄旭华有幸成为

这一研制团队人员之一

面对国外严密的技术封锁

毛主席作出指示:

“核潜艇

一万年也要搞出来!”

工作中的黄旭华(左一)。

核潜艇的研制在任何国家

都是高度机密

领导提出要求

严守国家机密

甘当无名英雄

不能泄露工作单位和任务

黄旭华毫不犹豫地说

“能适应,而且是自然适应”

此后30年时间

他的家人都不知道他在做什么

父亲直到去世

也未能再见他一面

20世纪70年代,黄旭华与妻子和3个女儿的合影。

后来

有人问黄旭华忠孝不能两全

他是怎么样理解的?

他说:

“对国家的忠,

就是对父母最大的孝!”

“惊涛骇浪,乐在其中”

黄旭华回忆

“当时

我们只搞过几年苏式仿制潜艇

核潜艇和潜艇有着根本区别

核潜艇什么模样

大家都没见过

对内部结构更是一无所知”

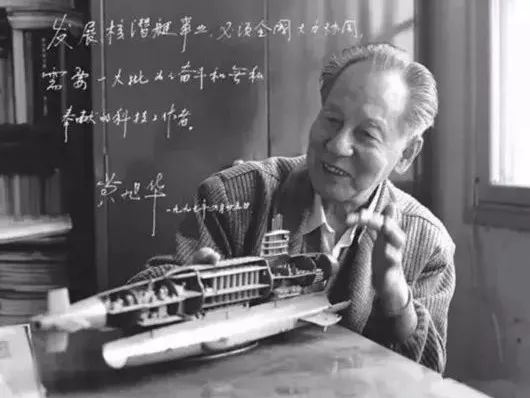

2012年的黄旭华。记者胡冬冬 摄

没有现成的图纸和模型

就一边设计、一边施工

白天黑夜加班加点

没有计算机

就用算盘和计算尺

日日夜夜、月月年年

算出了首艘核潜艇几万个数据

“一万年太久,只争朝夕

造不出核潜艇

我死不瞑目”

黄旭华回忆起当时的情景

依然激情澎湃

工作中的黄旭华(中)。

1970年12月26日

我国第一艘

鱼雷攻击型核潜艇顺利下水

1981年4月30日

我国首艘弹道导弹核潜艇

遨游在深蓝大洋之中

茫茫海疆

有了中国的“钢铁蛟龙”

1988年4月

我国一代两型核潜艇深潜试验

年过花甲的黄旭华

以总设计师的身份登艇

亲自参与深潜

工作中的黄旭华(中)。

试验结果证明

一代核潜艇的设计、建造

都达到了预期

中国人民海军潜艇史上

首个深潜纪录由此诞生

在试验艇起浮的过程中

艇上的《快报》请黄旭华题字

激情澎湃的他一挥而就:

“花甲痴翁,志探龙宫

惊涛骇浪,乐在其中”

2014年,黄旭华在家里看到节目中的自己。记者胡冬冬 摄

老骥伏枥,不忘初心

感动中国人物、全国道德模范、

共和国勋章获得者

……

年过九旬的黄旭华

算得上荣誉等身

尽管有了些名气

但就像深爱的核潜艇事业一样

黄旭华希望“潜在水下”

默默无闻,不喜欢出名

2014年,黄旭华在家里接受本报记者采访。记者刘斌 摄

有一次

以黄旭华为故事原型的话剧《深海》

在武汉演出

黄旭华默默“潜”在观众席中

直到全剧落幕才被人们发现

如今

我国新一代核潜艇研制担纲者

正是黄旭华带出来的年轻人

但在年轻人面前

黄旭华给自己的定位

是“场外指导”和“拉拉队”

他在中学作报告说:

只有把个人的抱负

和祖国的需要紧紧相连

才能实现真正的人生价值

他在大学作报告说:

不能依赖外国高新技术方面的援助

也不能向“钱”看

一定要有奉献精神

2021年

他捐出1100万元个人所获奖金

作为科技创新奖励基金

激励更多优秀人才脱颖而出

1997年,黄旭华在办公室里抚摸着核潜艇。

时代到处是惊涛骇浪

你埋下头

甘心做沉默的砥柱

致敬,国之脊梁!

黄老,一路走好!

记者张维纳 喻鑫

图片统筹| 金振强