邹家华:父亲韬奋的爱

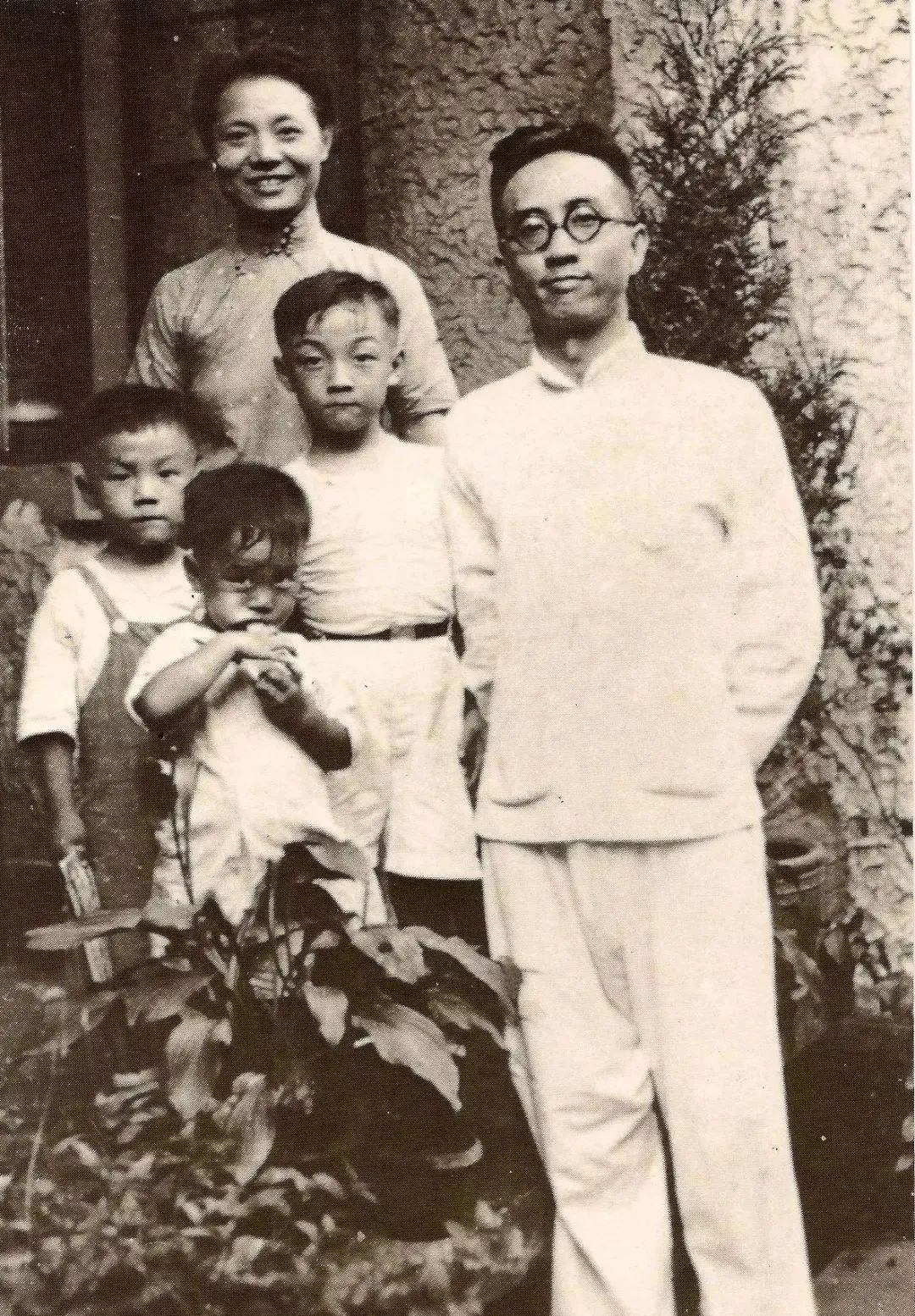

1933年邹韬奋全家在万宜坊54号家门口合影

父亲(原名邹恩润,韬奋为其主编《生活》杂志时所用笔名)是一个平凡的人,但韬奋精神是伟大的,从这个意义上说,他也是一个伟大的人。他的伟大,包含着他诚挚而广大的爱。他不仅爱家人,爱朋友和同仁,更爱他的祖国和人民。

他作为家长和父亲,是非常爱家庭爱孩子的,不论工作多忙,他总要抽点时间和孩子玩。每天晚饭之后,他总要逗我们玩一阵子,才去他的工作室工作,这成了他生活中重要的内容。有一次嘉骊趴在地上哭闹,怎么劝她也不行,于是,父亲也伏在地板上陪她假装哭,一直到孩子破涕为笑。天下的父母都爱自己的孩子,但父亲对儿女的教育的确有他的独特之处。那时,家里除了一日三餐,母亲在生活细节方面主张对孩子严一些,她不让孩子们吃零食,也不赞同给我们零用钱。而父亲则不一样,他主张给孩子们一些零用钱,可以让我们随时买一些学习需要的东西,因为他认为这样做,可以培养我们独立生活的习惯和能力。我想,这和他多年在外独立闯生活,早早自立很有关系。

他对儿女在学业和精神方面的培养,尤其注意。有一次,晚上嘉骝回家啼哭,父亲一问,知道是因为嘉骝古文背不出来,被老师责打。他不但不责怪孩子,反而认为老师体罚没有道理,所以,他连晚饭都没顾上吃,立刻到学校对老师提意见。我想,这可能和他清明的民主作风有关。还有一件事让我难忘,当年他第一次流亡到英国,收到我们从国内寄的家信,知道我病了,而且病得厉害,父亲因此三个晚上没有睡觉。他对亲人的爱是深沉而诚挚的。

“推母爱以爱我民族与人群”,是韬奋的思想。这种爱,直接表现在他对工作和事业的爱,那是投入了他几乎全部精力的。“竭诚为读者服务”,就是他内心最真诚的想法,这句话至今镌刻在三联书店的墙壁上。

父亲最大的心愿就是办好一个刊物,他曾说:“要使读者看一篇得一篇的益处,每篇看完了都觉得时间并不是白费的。”他主张:“用最生动、最经济的笔法写出来。要使两三千字短文所包含的精义,敌得过别人两三万字作品。”为了达到这样的效果,他从确定刊物的方针,到组稿,到编辑定稿,一直到最后出版付印,乃至发行,他都投入了巨大的精力与心血。他除了在文字内容上投入精力,刊物和书店的经营和人员管理他也是殚精竭虑,不断追求更高的目标。而在这些工作当中,他又培养了不少青年一辈。

1940年邹韬奋全家重庆合影

在培养和管理的过程中,他把对同仁的关爱,对事业的热爱都倾注其中。许多青年人在生活书店的工作中,在他的以身作则和严格要求下,迅速成长起来。以至于在那个时期,全国出版界、新闻界的不少骨干人物都是从生活书店走出来的。

当然,最能体现他的爱之诚挚与广大的,就是他对民族和祖国的爱。他说:“中国人的浴血抗战,抵御日帝国主义的侵略,为的当然是要抢救我们的祖宗所遗留下来的具有五千年文明的祖国,和千万世子孙的福利。只就这一点说,已经值得我们牺牲一切,为我们的祖国而苦斗。”他从日常的工作入手,从他擅长的领域出发,一篇文章,一件事情地,他把他热爱的工作,与民族解放紧密联系起来,与争取人民民主、促进社会进步紧密联系起来。他曾说:“我们这一群傻子的这一个组织,所以要这样挖空心思来尽量使它合理化,目的却不是仅仅为着我们自己,我们要利用这样的比较合理的组织,希望能对社会有更切实的贡献。”“我们这班傻子把自己看作一个准备为文化事业冲锋陷阵的一个小小军队,我们愿以至诚热血,追随社会大众向着光明的前途迈进!”

父亲自小受的虽然是封建的旧式教育,在他初期从事的社会活动中,也带有资产阶级改良主义色彩,但是,中国革命的伟大实践以及传播到国民党统治区的毛泽东著作,使父亲逐渐认清了中国革命的前途,认清了只有中国共产党才能领导中国革命走向胜利的道理,从而找到了前进方向。

在父亲人生的最后时间里,他的病情日趋严重,疼痛难忍,每天靠打止痛针维持。尽管如此,他还是强忍病痛继续在病床上写作。重病期间,他仍“心怀祖国,眷念同胞”。用他自己的话说:“以仅有一点微薄的能力,提着那支秃笔和黑暗势力作艰苦的抗斗,为民族和大众的光明前途尽一部分的推动工作……”

父亲先生因为有这样一种对人民对祖国的大爱,才会有坚定的行动,有贯穿一生的坚持,有广大的胸怀。当年,他们“七君子”获释出狱后,在群众欢迎会上,韬奋当场题词:“个人没有胜利,只有民族解放是真正的胜利。”也因此,他才是一个伟大的爱国者。