这些“神奇食品”,你买过吗?

近日,上海市消保委发布的一项调查结果引发关注。这项调查关于直播带货:在抽查的100件宣称具有功效的食品中,有69件产品存在对消费者信息误导的行为,涉及降糖食品、跨境功能类食品、跨境婴幼儿食品及所谓具有“神奇成分”食品等多个类别。

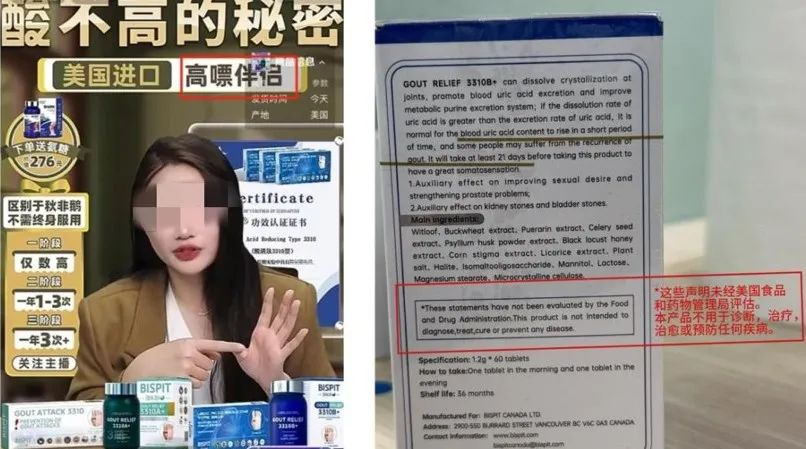

从“吃了可以停药”的降糖片,到“15天婴儿就能吃”的营养品,直播间里的“神奇食品”故事讲得绘声绘色,似乎每款产品都安全无副作用且能“包治百病”。这些食品,大多打着“健康”甚至“治疗”“治愈”的旗号,企图用各种概念包装自己。

比如,某些所谓的“降糖食品”,通过暗示或直接宣称能够替代降糖药物,诱导消费者停止在医院的正规治疗。而专家组对配料表成分进行评估、论证研判后认为,这些食品成分并没有确凿的临床证据支持其“降糖”功效,部分产品甚至连药理学上基本的生物利用度数据都缺失。如果消费者轻信了宣传说辞,擅自停药,可能会导致血糖失控,甚至引发严重的健康风险。

类似的情况也出现在痛风管理、婴幼儿营养补充等领域。某些主播贩卖恐慌情绪,渲染药物的副作用,以“纯天然”“无添加”的直播间产品来博取消费者的信任。但“求医问药”从来不是“用A替代B”那么简单,正规药物的作用机制得经过严格的临床试验验证。

根据广告法和食品安全法的规定,普通食品不得宣称具有疾病预防或治疗功能,即便是特殊膳食食品或保健食品,其功能也需经过严格审批,并只能在合规范围内宣传。此次调查发现,不少产品并非“蓝帽子”认证的保健食品,同时也并非药物,但它们却以近乎“包治百病”的方式进行营销,这显然涉嫌虚假宣传。

直播带货的兴起,让“卖货”变得更加直观和生动,这也意味着商家必须承担更大的责任。主播不仅仅是“带货人”,在法律层面,他们的宣传话术直接关系到消费者的健康与权益。一句“吃了这个你就可以停药”,并非一句广告语那么简单,这些说辞可能对公众健康造成严重误导。

从此次调查来看,直播带货的误导宣传并非个别现象,而是某些品类的普遍“套路”。尤其值得注意的是,不同平台在产品宣传合规性上的表现也存在明显差异。

需要看到,电商平台不能仅仅充当交易的“中介”,更应主动承担起监管责任。技术手段完全可以做到对敏感关键词进行实时监测,对于涉及医疗、健康类的食品,平台更应加强审核,杜绝“暗示性”营销。此外,监管部门也应加大抽查力度,对问题产品进行溯源处理,追究商家和平台的法律责任,确保市场的公平与安全。

当然,面对花样百出的直播宣传,消费者也要提高警惕。比如,了解一些基本的食品、药物常识,能帮助自己辨别商家的虚假宣传。食品的作用和药物不同,凡是宣称“立竿见影”的,都值得警惕。理性消费,不迷信那些“健康神话”,也是保护自己权益的关键。(张江)