4月7日至13日,是第二个全国血吸虫病防治宣传周。说起血吸虫病防治,我们就不由得记起20世纪50年代,在江西余江发生的那场惊心动魄的“送瘟神”大战。

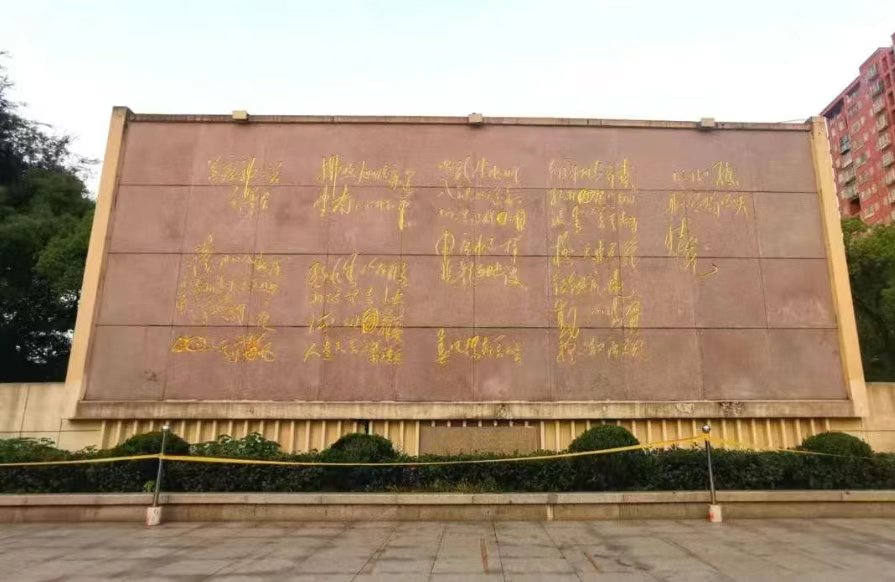

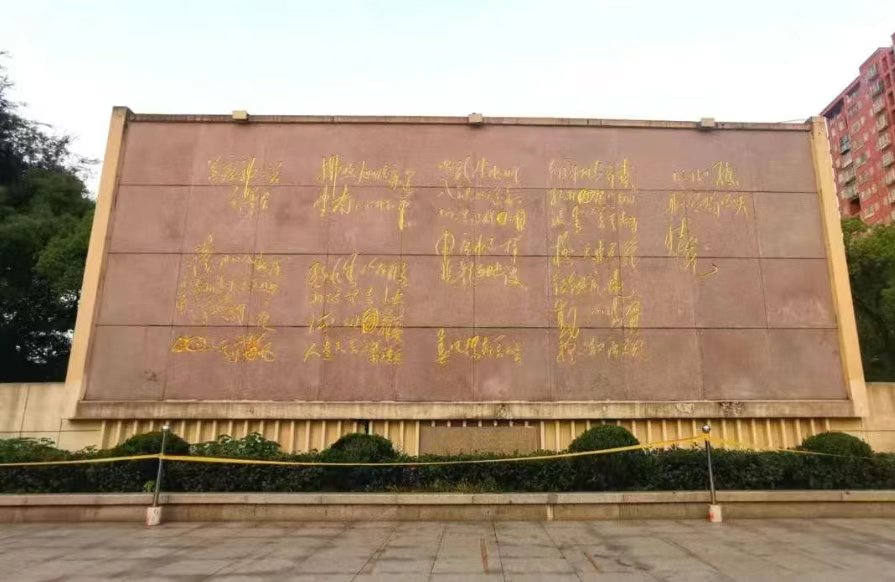

“春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。”这两句诗出自毛主席的光辉诗篇《七律二首·送瘟神》。如今,诗篇的全文镌刻在江西鹰潭市余江区城中心同乐园的血防纪念碑上。

红旗漫卷瘟神去

时光回溯至20世纪50年代。在血吸虫病肆虐两千余年的中华大地上,余江人民打响了一场惊心动魄的生命保卫战。

“腹大如鼓,骨瘦如柴”,这是当时血吸虫病患者的真实写照。在余江平定乡蓝田畈,一个百余户的村庄仅剩8户人家,千年古樟也因疫病凋零。血吸虫这个“瘟神”,吞噬着人民的生命与希望。

彼时,血吸虫防治是一个世界性的难题。1958年,在党中央“一定要消灭血吸虫病”的号召下,余江人民发扬战天斗地、敢为人先,不达目的决不罢休的血防精神,以“开新沟填旧沟,土埋灭螺”为主要方法,在全国率先以县为单位消灭了血吸虫病。1958年6月30日,《人民日报》发表通讯《第一面红旗——记江西余江县根本消灭血吸虫病的经过》。

困扰多年的国之大事一朝解决!毛主席喜不自禁,欣然挥笔题诗歌颂。同年10月3日,人民日报发表了毛主席的《七律二首·送瘟神》。在诗篇里,毛主席对人民群众创造人间奇迹的英雄气概给予了高度赞美和评价,从此以后,余江迅速闻名全国。

血防纪念碑。余江融媒体中心供图

67年前的红色岁月已成历史,但穿越时空的血防精神依然夺目。为弘扬血防精神,1978年,国家卫生部、江西省人民政府共同决定在余江城区中心位置建设“送瘟神”纪念馆,于2018年扩建并改名为中国血防纪念馆。

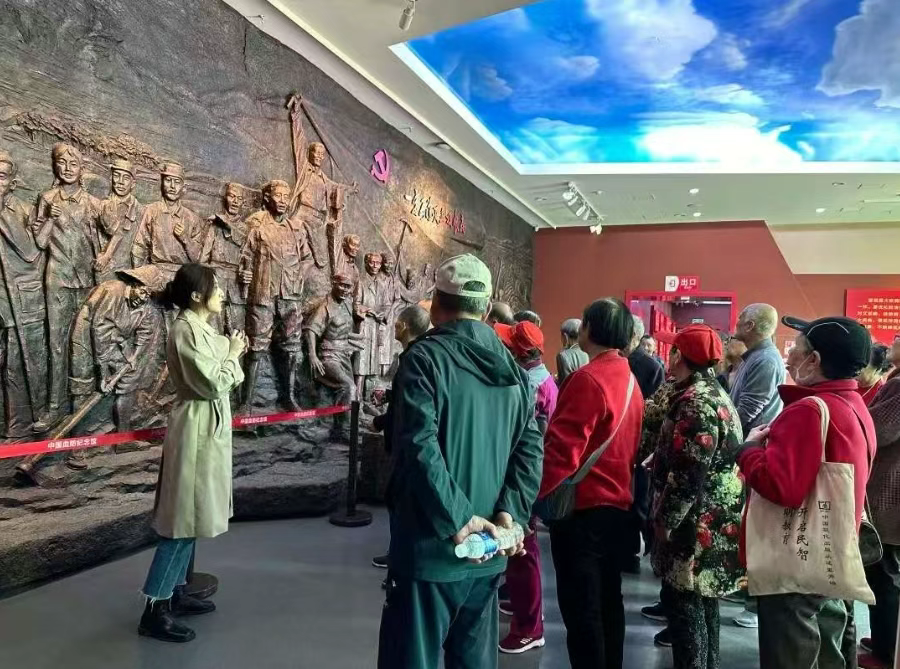

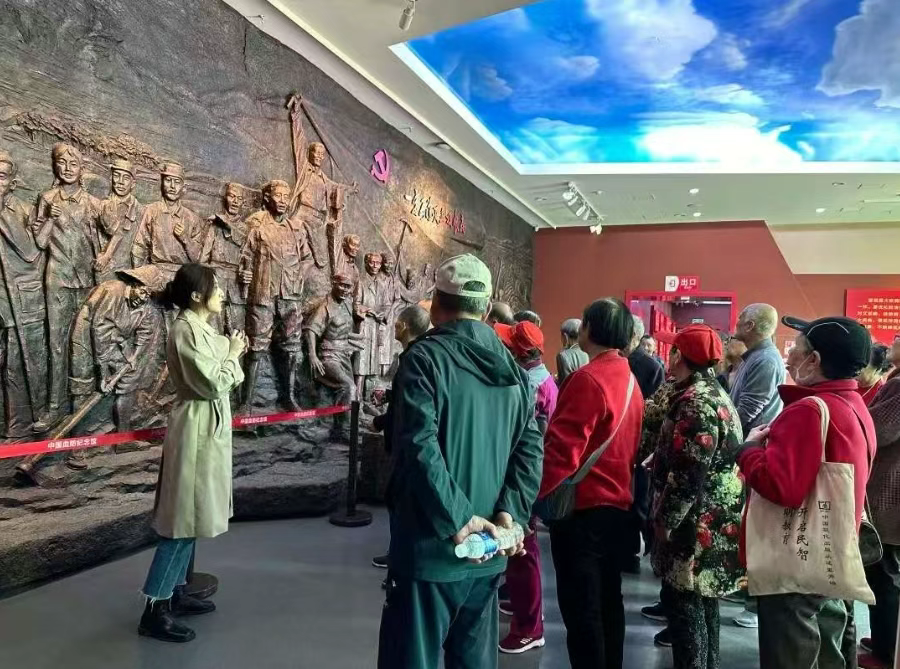

走进中国血防纪念馆,1500平方米的展陈空间里,锈迹斑斑的灭螺工具、泛黄的工作日志、珍贵的影像资料,无声地诉说那段激情燃烧的岁月。游客听讲解、看图片、观实物,六十多年前的故事仿佛就在眼前。

在“一带一路”沿线及中非合作地域,仍有68个国家饱受血吸虫病困扰,它们的血防水平相当于我国20世纪60、70年代的水平。“中国血防纪念馆不仅反映了全国血防历程,还将为‘一带一路’沿线国家和中非合作国家提供宝贵的血防经验。”余江区血防站站长童晓庆介绍。

与纪念馆一路之隔的,是血防纪念碑。当年,纪念碑与纪念馆同时兴建,两座庄严的建筑相呼应。大理石贴面的碑身正面刻有毛泽东主席诗篇《送瘟神二首》手稿全文,诗稿用金粉涂描,在周围参天香樟树的掩映中,尤显气势恢弘。

当地领导干部带头下田查螺。余江融媒体中心供图

薪火相传护安康

每到四月,余江的田间地头,必有当地领导干部带头查螺的身影。春暖花开的季节,也是春季查螺灭螺、防治血吸虫病的有利时机。

钉螺多栖息于河边、沟渠、池塘沿岸的草丛中,人们手持查螺棒,严格按照技术规范要求,沿沟渠设框拉线与血吸虫病防治队员一起查螺。大家在重点地区每隔一段距离就设置调查点,采用“系统抽样”的方法,仔细查找泥土草丛中孳生的钉螺,并做好查螺日志记录和照片拍摄,严防漏查现象发生。

1958年以来,余江坚持组织干群投身到巩固血防成果一线,组建起100多支查螺服务队伍,涌现出了一大批“查螺标兵”。1986年,余江区发出了第一份查螺奖励通告,凡在辖区境内发现钉螺者奖励30元,2004年奖励标准提高到300元,2017年7月又提高到1200元,但至今未有人申领。

自1994年起,余江一方面将大中专毕业生分配充实到在原血防疫区乡(镇)设立的血防站点上,一方面出台优惠政策,健全持续稳定的血防队伍和县乡村三级血防防控体系。从2005年开始,余江将每年4月30日定为“领导干部查螺日”,领导干部带头查螺。

67年来,当地党委、政府紧绷巩固血防这根弦,一任接着一任干,做到巩固血防“思想不松、机构不撤、队伍不散、工作不停”。

余江区血吸虫病地方病防治站主治医师、业务科科长艾冬云,从20岁从事血防工作至今,一干就是40年。

长江禁捕之前,余江区中童镇水上社区是个长年在鄱阳湖、洞庭湖和长江等处捕鱼的渔村,500多户2000多人都在每年农历十二月十五集中回村。在每年除夕前的十几天时间里,艾冬云带领业务科的医务人员吃住在居委会,不分白天黑夜为渔民查治血吸虫病,检查船只和捕捞工具有无挟带钉螺回来,年年如此。

血防工作的主要战场在农村,艾冬云不仅要同血吸虫病人和难闻的粪便打交道,还要到现场开展钉螺调查。从青丝到白发,艾冬云几十年如一日,走遍疫区的每一个村落、每一块田畈、每一条沟渠和水塘,对余江血防情况了如指掌,因而被余江人民亲切地称为“血防活字典”。

“余江在全国率先消灭血吸虫病,敢为人先的血防精神一直激励我,这是我做好本职工作的精神动力,这份事业值得我付出一生。”艾冬云说。

“血防活字典”艾冬云。余江融媒体中心供图

春风又绿蓝田村

芳菲四月,旷野里绿色如泼,乡间公路旁的紫云英如油画般灿烂,在微风的吹拂下恣意摇曳。走进蓝田宋家村,一栋栋楼房风格别致,潺潺小溪从村中流过,一幅田园诗般的现代新农村画卷跃然眼前。

谁能想到,过去这里曾是血吸虫病肆虐的“无人村”,也是当年“送瘟神”的主战场。余江县志记载:“民国38年,蓝田畈竹院村,18户人家有19个寡妇,78口人中有65个‘大肚子病’(血吸虫病),变成寡妇村、大肚村。”宋家村原有百余户人家,因饱受血吸虫病折磨,全村仅剩8户,村头的千年樟树也枯萎调零。

时过境迁,血防红色基因已深深融入这片热土,在秀美乡村建设中,催生出日新月异的变化。村头的千年古樟也“枯木逢春”,当阳光洒在枝桠上,古樟便与村史馆檐角勾勒出剪影,叶儿在风中低语,诉说着乡间的故事。

经过数年的规划建设,蓝田宋家建成了“第一面红旗”群雕、丰碑广场、《送瘟神》景观墙、血防红旗干部学院等13处以“血防圣地”为主题的人文景观,与中国血防纪念馆、余江区同乐园组成国家4A级景区中国血防红旗博览区。

“现在我们宋家村是名副其实的全国血防文化旅游新村,每年接待游客万余人次,这里早已不见当年寡妇村的悲苦,而是‘春风杨柳万千条’的美丽田园。” 村民宋大爷指着村史馆的老照片说。

游客在中国血防纪念馆内参观。余江融媒体中心供图

如今的蓝田宋家,各式各样的民宿星罗棋布,抬头是朵朵白云,低头是潺潺流水,枝头千万朵花儿绽放,与人工湖边的依依杨柳相映衬,也映红了村里人一张张朴素的笑脸。

“建几座房子不只是建筑上的添砖加瓦,如何奋发进取,为这片土地注入强劲生命力,擦亮红色文旅名片,是我们考虑更多的问题。”余江区委书记罗卫国说。

山高路远,纵情跋涉,回头再望,已然一片郁郁葱葱。从“万户萧疏鬼唱歌”的苦难岁月,到“天连五岭银锄落”的奋斗征程,再到今天“红雨青山”的盛世图景,余江人民用坚韧与智慧铸就了一座不朽的精神丰碑。(陈建红)