宜黄夏布的繁华与落寞

在华夏大地的传统纺织技艺中,宜黄夏布曾占据着独特而重要的位置,它承载着宜黄地区千年的历史文化与百姓的生活记忆,其兴衰历程宛如一部波澜壮阔的史诗。

织造夏布的腰机

据档案记载,夏布又名苎布、生布或麻布,经过缉麻、整经、过箝、上浆,然后用木织机织造而成。早在宋代起宜黄夏布就名声在外,经历明代的发展,到清代誉满天下,时称“宜黄夏布浙江绸,一布在手众人求”。此时期的夏布成为宜黄最普遍和流行的家庭手工业,遍及棠阴、蓝水、新丰、神岗、潭坊、南源、圳口、梨溪等全县各地,其中尤以棠阴为主要生产集中地,以夏布漂白精美著称,素有“小小宜黄县、大大棠阴镇”之称,成为一个远近闻名的夏布业“大市镇”。

从宋代开始,棠阴就以夏布漂白位居全省第一,因而省内许多地方所产的夏布运到宜黄浸漂。据史载,棠阴具有得天独厚的夏布漂白水质和场地,流经棠阴的宜水含有丰富的具有漂白功效的矿物质,使得经宜水漂白出的夏布,色纯洁白且有天然光泽。加上当时相对优越的地理位置和水路运输条件,这让宜黄夏布脱颖而出。公元1425年,宜黄年生产夏布可达51127匹,仅棠阴设立夏布漂染坊就多达几十家。到了清代,宜黄夏布出现鼎盛,棠阴全街居民几乎都以夏布为业,此时夏布年产量达到40万匹。晚清时期,棠阴由一个家族村落发展成为墟市再到夏布业中心市镇,发展水平和规模超过当时的县城,出现了一个连接山西、河南、上海、福建等省以及日本、东南亚、朝鲜等地的海内外市场网络,同时也成为皇家贡品。

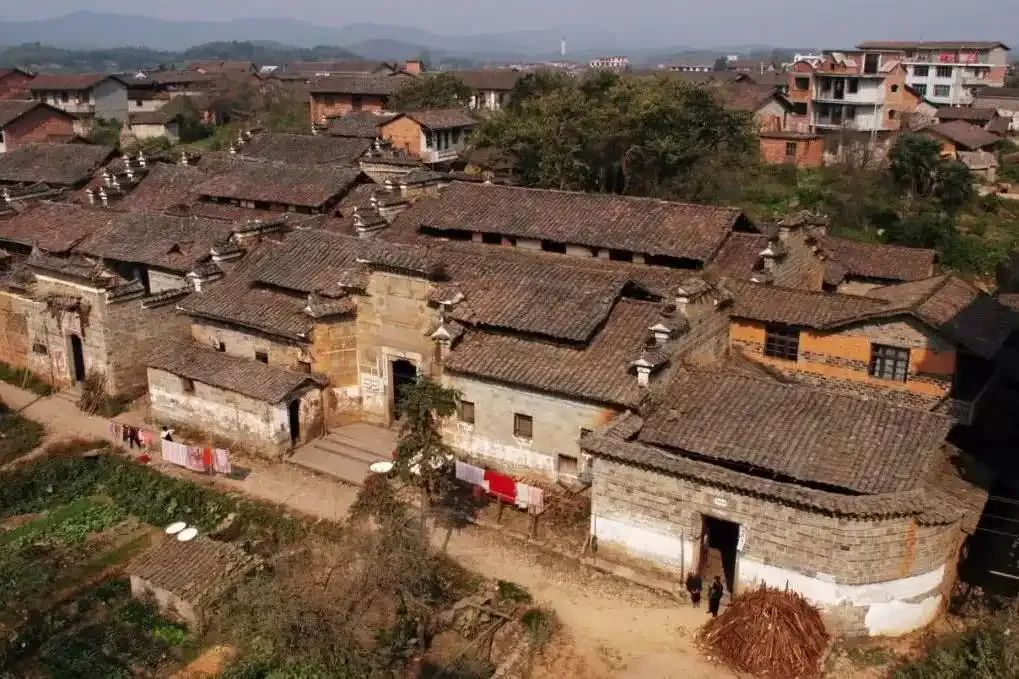

棠阴古镇

1922年,宜黄夏布在万国博览会上展出,获得优胜纪念奖;1939年,江西省教育厅在棠阴设立“麻织学校”,培育了 200多名专业技术人才,开创了宜黄职业教育先河。后因社会长期的动荡不安,且被机械丝和棉织品代替,宜黄夏布日渐走向衰落。

尽管宜黄夏布如今已不复往日的辉煌,但它作为宜黄地区的文化瑰宝,承载着深厚的历史文化价值。近年来,当地政府和一些有识之士已经开始意识到保护和传承宜黄夏布技艺的重要性,通过开展文化活动、举办技艺培训班等方式,努力让这一古老的技艺重焕生机。