乡村夜空里的萤火

文/罗华宝

深夜合上《我在乡村做书店》,窗外的霓虹灯依旧在闪烁。书页间飘落的银杏叶书签,恍惚间让我看见了一座青瓦白墙的小院,木格窗内透出暖黄的灯光,书架上整齐排列的书籍就像等待检阅的士兵。而书中记录的那些故事,宛如一阵清新的风,带着乡村的质朴、文化的芬芳,吹开了读者对实体书店、乡村建设以及文化传承的认知大门。

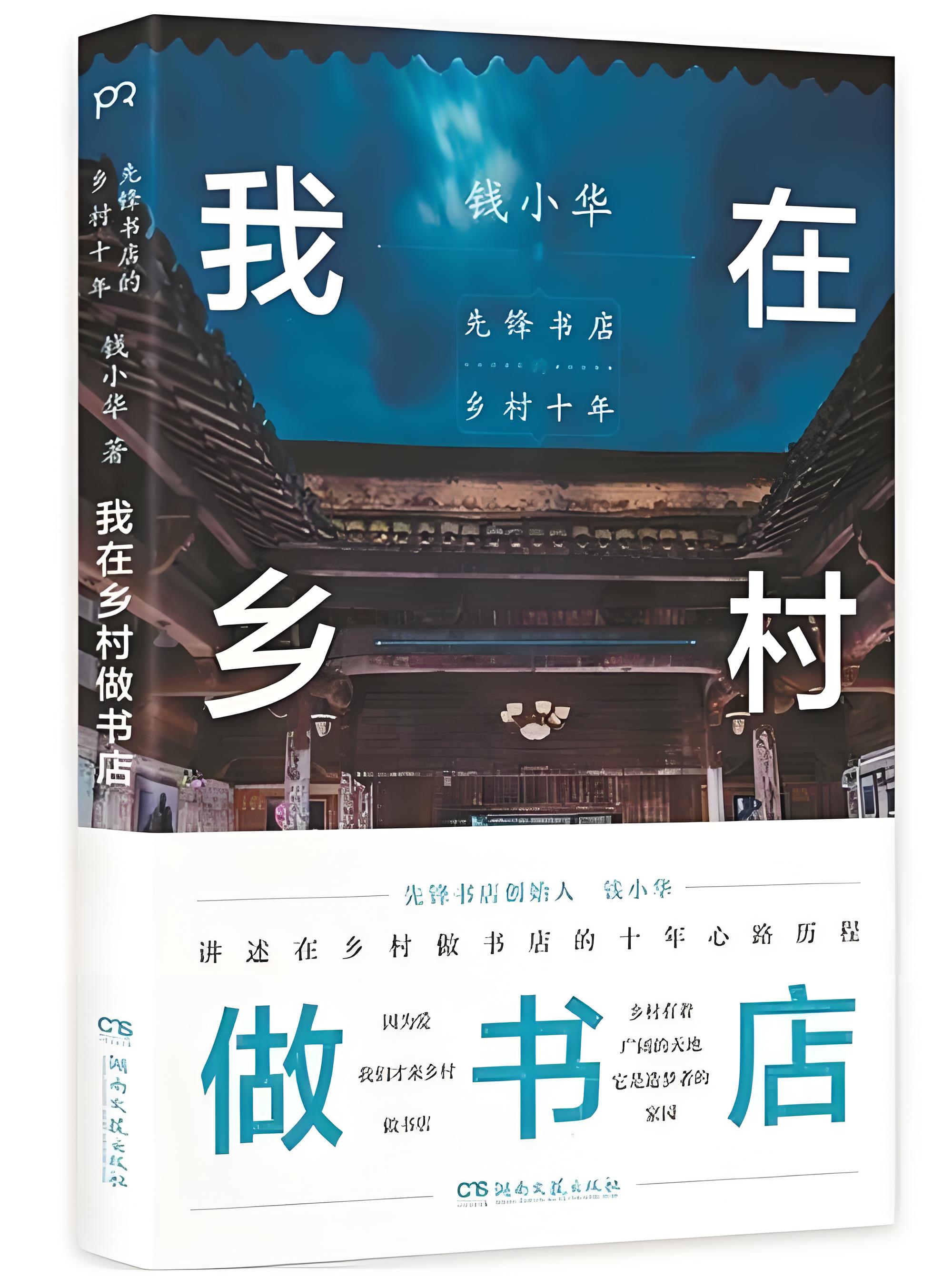

《我在乡村做书店》是先锋书店创始人钱小华的作品,记录了钱小华自2014年开始在乡村布局书店的十年历程。13家乡村书店犹如点点繁星,散落在大江南北的乡村大地。这些书店选址的背后,是对乡村独特文化气质和精神需求的深刻洞察。它们不仅仅是一个地理空间,更是文化记忆和乡愁的栖息之所。

书中记录的书店故事令人动容。老人们朗诵诗歌的场景,仿佛让我们看到了岁月沉淀后的智慧与文化的碰撞。在传统乡村,诗歌可能是很少被触及的领域,但因为书店的诞生,老人们开始在文字的世界里寻找共鸣,这是一种文化的唤醒,让他们重新审视自己和周围的世界。在当今电子设备逐渐侵蚀童年时光的时代,传统书店为孩子们提供了一片纯净的知识净土,他们在这里翻阅一本本精心挑选的书籍,如同开启一场场奇妙的冒险,不仅拓宽了视野,更种下了热爱知识、追求梦想的种子。年轻人返乡创业的情节更是体现了书店对乡村发展的积极推动作用。书店不仅是一个文化的象征,更成了乡村经济发展的新引擎,吸引着有理想、有情怀的年轻人回归,为乡村注入新的活力。

乡村书店成为村民的精神公共空间。在这里,人们打破传统的隔阂,因为对书籍的热爱而相聚。以往乡村可能更多基于亲属关系和传统的邻里关系进行交流,而书店的出现让大家有了共同的精神追求和文化纽带。这种新型的社交关系更加包容、多元,促进了乡村社区的和谐发展。

对乡村书店的未来,作者认为,在实体书店生存困难的大背景下,书店的价值不仅仅在于卖书读书,更在于创造一个文化交流的平台。乡村书店更是有着独特的价值,它们深入乡村基层,与当地的文化和人文环境紧密结合。它们又像是文化的使者,将现代的思想、知识传递到乡村的每一个角落,同时也汲取着乡村丰富的文化底蕴,实现城乡文化的双向交流。

书中处处体现着浓浓的乡村情怀。作者在描述每一家书店时,都流露出对乡村的热爱和尊重。他深入到乡村生活的细节,了解村民的需求,通过与他们共同建设书店,唤醒乡村对文化的需求和渴望。这种对乡村土地和文化的深情,让我们看到在现代化进程中,乡村不仅有田园风光和传统习俗,更有对文化的精神追求。正如他在书中所说:“乡村书店是稻谷,饱满时低头,弱小时向上,把知识和信念撒向大地。”在算法推荐制造信息茧房、短视频蚕食深度思考的今天,乡村书店的存在无疑就是一个温柔的反抗,它拒绝将书籍异化为流量工具,而是让阅读回归到启迪心智的本真状态。

掩卷深思,乡村书店的灯光不仅照亮了山村的夜空,更映照出现代文明的暗角。当人们抱怨“故乡沦陷”时,总有一些人正在用微小的行动重建精神家园;当资本追逐“短平快”的商业神话时,总有一些人愿意为文化传承付出耐心与坚守。这些隐匿于青山绿水间的乡村书店,就像汪曾祺笔下那棵历经风雨的老槐树,用年轮记录着中国乡村的文明进程,也见证着知识分子的精神返乡。这样的文化实践如同暗夜中的萤火,虽然微小却照亮着前行的道路。