影像里的乡村振兴

文/轻 木

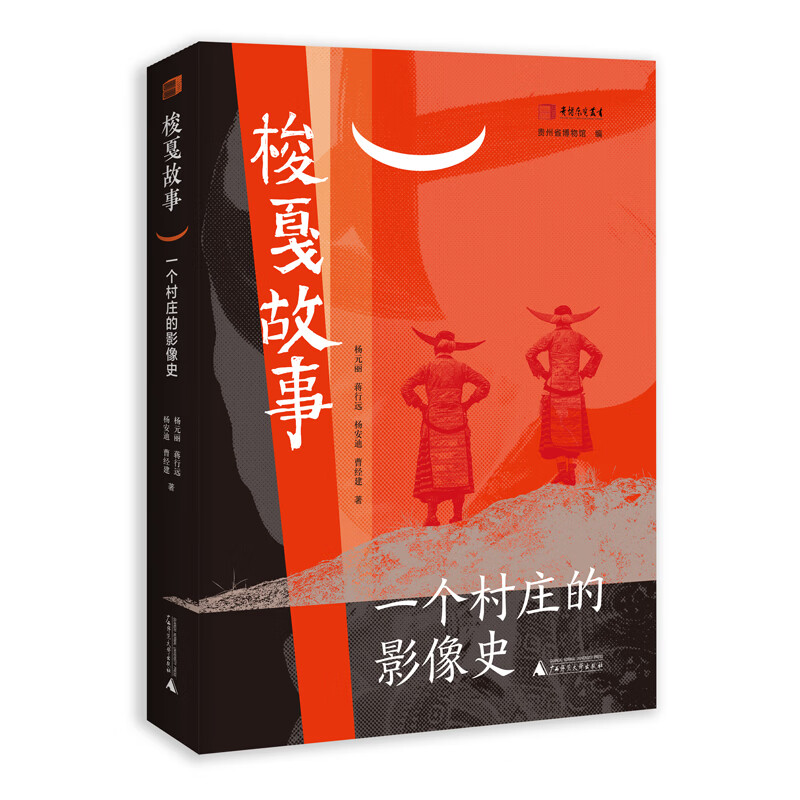

用30年光阴织就一幅山乡变迁的影像长卷,这是《梭戛故事:一个村庄的影像史》为我们呈现的乡村实景图。这本由杨元丽、蒋行远、杨安迪、曹经建共同完成的著作,以黔西北山区的梭戛乡长角苗社区为观察对象,通过跨越30年的影像记录与田野调查,系统呈现落后贫困山村到脱贫后极大改善生活水平的发展过程。该书不仅为民族学研究提供了珍贵史料,也让读者清晰地看到了中国乡村振兴的现实图景。

1995年,作者杨安迪来到梭戛乡,把相机镜头对准一位在山坡上放羊的小女孩,拍下了第一张照片。彼时他并未想到,一场具有民族文化史和村庄发展史意义的影像记录就此展开。此后,杨元丽、蒋行远、曹经建相继参与进来,分别从该地的生态环境、民风民俗、社会生活、传统与现代、生态博物馆的实践等不同角度,全景式持续性拍摄、记录了一个原本落后的偏僻山区苗寨脱胎换骨的变化。他们从人类学视角切入,用镜头语言深度描述了当地从贫困山区到生态宜居文旅示范区的转型,从中发现中国乡村发展的内在逻辑,在微观叙事中呈现和演绎少数民族文化传承与乡村振兴的宏大主题。

从那张1995年的照片中可以看到,当时该地石漠化比较严重,山上寸草不生,人们只能在石缝间耕作。通过退耕还林、退耕还草等政策的实施,生态环境得到极大改善,2021年的照片中已是草木繁茂,郁郁葱葱。过去,缺水是深嵌于喀斯特地貌中的村寨最大的生存困扰,当地人每天要用麻绳捆着木桶背水上山。后来,这种取水方式渐渐被自来水管道取代,这一过程被影像完整记录。这种跨越时空的影像对比,以强大的视觉冲击力,形成跨越时空的对话,把退耕还林还草、饮水工程等政策落地和村民奋斗,转化为可视的生活场景和丰沛细节,立体而真实。尤其是镜头下村民住房的变化,犹如一部电视连续剧,反映了时代巨变在一个村庄的投射,曾经的窝棚照片与生态修复后的新居对比,胜过万千数据报告。

1998年,当地建成了一座民族文化生态博物馆,这也是与山外联结的坐标和通往广阔世界的指示牌。博物馆将村民的现实生活、生存技艺、生活习俗以及文化信仰等作为核心进行保护和展示。整个村寨作为“无边界博物馆”的尝试,既代表了博物馆的一种全新样态,也探索了乡村振兴的崭新模式——民族文化、地域文化与乡村振兴的深度融合,由此带来的乡村变化,不仅仅是外在样貌的改变,更是当地人民内在精神气质的提升。

本书的价值在于它既是一部视觉档案,也是一部民族志记录,它保留了濒临消失的历史瞬间和人文记忆。本书无疑是厚重的,这种厚重感在于,它在承载了一个山村30年历史的同时,更是中国乡村在时代发展浪潮中的集体缩影,30年浓缩了无数中国村庄的奋斗史。摄影师按下快门的瞬间,既凝固了历史,也丈量着进步,更为这个时代谱写了一首关于乡村振兴的壮阔诗篇。